9_texto_cidade_saudavel (2)

Click here to load reader

-

Upload

rodrigo-sena -

Category

Documents

-

view

213 -

download

0

description

Transcript of 9_texto_cidade_saudavel (2)

-

Cidade Saudvel: uma experincia de Interdisciplinaridade e intersetorialidade

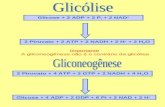

Mrcia Faria Westphal* Rosilda Mendes** SUMRIO: 1. Introduo: O que uma cidade saudvel? 2. A interdisciplinaridade como fundamento da Prtica; 3. Intersetorialidade nos projetos de cidades saudveis; 4. A Intersetorialidade e mudanas na configurao organizacional dos municpios. PALAVRAS-CHAVE: cidades saudveis; promoo de sade; interdisciplinaridade; intersetorialidade; reformas administrativas. Estratgias de promoo de sade, como os projetos de cidades saudveis, vm sendo desenvolvidas por alguns municpios brasileiros com o intuito de responder s mudanas decorrentes da crescente urbanizao e de suas conseqncias para a sade e qualidade de vida das populaes. Dada a complexidade dos problemas enfrentados, pressupostos como a interdisciplinaridade, a intersetorialidade e a participao social so consideradas fundamentos que devem orientar uma nova prtica, buscando superar uma lgica de gesto municipal predominante: verticalizada, setorial e dicotmica. O aparato governamental de algumas cidades envolvidas no movimento por cidades saudveis tem experimentado diferentes formas de organizao para dar respostas articuladas e integradas aos problemas e desafios presentes. Helthy City: an interdisciplinary and intersectorial experience Health promotion strategies such as healthy such as healthy cities are being developed by some Brazilian municipalities as a response to changes due to the growing urbanization and its consequences to the populations health and quality of life. Given the complexity of the problems that are being faced, assumptions such as interdisciplinary and intersectorial actions and social participation are considered references that should orient a new practice, so as to overcome a prevailing idea of municipal management that is vertical, divided in sectors and dichotomized. The governmental apparatus of some of the cities involved in the movement for healthy cities has tried different organizational systems so as to give articulated and integrated answers to their problems and challenges.

______________________________________________________________________ * Professora titular da Faculdade de Sade Pblica da USP, lotada no Departamento de Prtica de Sade Pblica. ** Doutora em Sade Pblica pela USP, pesquisadora do Centro de estudos, Pesquisas e Documentao Cidades Saudveis, Cepedoc.

-

Revista de Administrao Pblica RAP - Rio de Janeiro, FGV, 34 (6): 47-61, Nov./Dez. 2000

48

1. Introduo: o que uma cidade saudvel? O delineamento de estratgias no campo da promoo da sade recente em todo o mundo. Entre elas, destacam-se os projetos de cidades saudveis, que se disseminam por vrios pases, tentando responder a mudanas decorrentes da globalizao, da urbanizao acelerada e dos arranjos polticos e institucionais. Com base no pressuposto de que a sade produzida socialmente, o iderio de cidades saudveis advoga superar as prticas de sade centradas na ateno mdica curativa,1 para buscar a globalidade de fatores que determinam a sade. Apresenta, ainda, como prioridade na definio das polticas pblicas, incluir a sade como critrio de governo (Mendes, 2000; Westphal, 2000).

A complexidade dos problemas colocados nessa perspectiva exige o tratamento integrado e sistmico das questes. Nesse sentido, ganham destaque dois componentes: a intersetorialidade e a integrao das esferas pblicas com as organizaes da sociedade civil. O movimento por cidades saudveis faz parte de um conjunto de polticas urbanas difundidas e implantadas pela ONU, especialmente por meio da Organizao Mundial da Sade (OMS), do Centro das Naes Unidas para Assentamentos Humanos (Habitat), do Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e do Fundo das Naes Unidas para a Criana (Unicef), que buscam intervenes diretas, influenciando polticos e planejadores locais (Werna, 1996). Soma-se, tambm, aos demais movimentos que ganharam destaque no final do sculo XX nas diferentes regies do pas e do mundo (como os de comunidades solidrias, cidades sustentveis, cidades iluminadas e a Agenda 21) e cujos objetivos levam em conta o desenvolvimento humano sustentvel, a integrao social e a governabilidade. A noo de cidades saudveis que vem sendo discutida desde os anos de 1980, especialmente no Canad e na Europa, muito ampla. Leonard Duhl, psiquiatra e urbanista da Universidade de Berkeley, em artigo publicado em 1986, faz as primeiras aproximaes conceituais. A preocupao do autor, nesse momento, no ainda estabelecer definies, mas tentar delinear as condies essenciais para o estabelecimento de uma cidade saudvel. A primeira exigncia que a cidade d respostas efetivas para as necessidades de desenvolvimento, para as organizaes e para as pessoas; a segunda que a cidade tenha capacidade para lidar com as crises do sistema e de seus membros; a terceira condio que a cidade tenha habilidade para modificar-se e atender s exigncias 1 Mendes (1996) critica a prtica da ateno mdica curativa, que toma o conceito de sade na sua negatividade. Esta prtica, por estar estruturada a partir do paradigma flexneriano, que se expressa por um conjunto de elementos, como o mecanismo, o biologismo, o individualismo, a especializao, a tecnificao e o curativismo, pretende unicamente oferecer populao servios individuais, a fim de tratar as enfermidades e reabilitar os doentes.

-

Revista de Administrao Pblica RAP - Rio de Janeiro, FGV, 34 (6): 47-61, Nov./Dez. 2000

49

emergentes e, finalmente, o quarto requisito que ela deve capacitar sua populao para usufruir as vantagens do desenvolvimento para seu bem-estar, o que necessariamente remete considerao de que um processo educativo e de mobilizao seja componente importante do movimento por cidades saudveis. O que o autor busca enfatizar, enfim, o papel dos cidados para lidar com os complexos problemas de sade e criar uma cidade saudvel, quer dando respostas a questes mais imediatas, quer lidando com questes subjacentes sade, que so interconectadas, complexas e multidimencionais: a interligao, o relacionamento entre as partes e o senso comum de toda a comunidade que so essenciais para fazer uma cidade saudvel (Duhl, 1986). A primeira definio descrita para cidades saudveis foi elaborada em 1986, por Hancock e Duhl, que ressaltam a importncia histrica do processo de tomada de deciso dos governos locais no estabelecimento de condies para a sade, para interferir nos determinantes sociais, econmicos e ambientais, por meio de estratgias como planejamento urbano, empowerment2 comunitrio e participao da populao: uma cidade saudvel aquela que est continuamente criando e melhorando os ambientes fsicos e sociais, fortalecendo os recursos comunitrios que possibilitam s pessoas se apoiarem mutuamente no sentido de desenvolverem seu potencial e melhorarem sua qualidade de vida (Hancock, 1993). Mendes (1996) foi um dos primeiros autores brasileiros a abordar o tema. Considera o movimento por cidades saudveis como um projeto estruturante do campo da sade, em que os atores sociais (governo, organizaes da sociedade civil e organizaes no-governamentais) procuram, por meio da gesto social, transformar a cidade em um espao de produo social da sade. Desta forma, a sade entendida como qualidade de vida e considerada objeto de todas as polticas pblicas, entre as quais, as de sade. A proposta de cidade saudvel, portanto, deve ser definida como uma poltica de governo, na qual deve se envolver o governo como um todo. O que as experincias brasileiras tm mostrado que todos os municpios iniciam esses projetos pelo setor sade, que tem, no nosso pas, uma tradio de luta e um pioneirismo na descentralizao de aes. um setor que congrega trabalhadores com um enorme compromisso com as causas sociais. A rea de sade pioneira, tambm, no estabelecimento do controle social, por meio da implementao de conselhos de sade em todos os nveis do Sistema nico de Sade. 2 O movimento de promoo da sade tem tomado como um dos conceito prioritrios o de empowerment, que traz na sua raiz o significado de poder, ou ganho para tomar decises, realizar aes, individual e coletivamente, visando eficcia poltica, melhoria da qualidade de vida e justia social (Wallerstein, 1992). A revista Healty Education Quartely traz um debate entre os membros da equipe editorial sobre concepes de empowerment que vm sendo adotadas na promoo da sade (Bernestein et alii, 1994).

-

Revista de Administrao Pblica RAP - Rio de Janeiro, FGV, 34 (6): 47-61, Nov./Dez. 2000

50

Num projeto de cidades saudveis preciso, no entanto, avanar e trabalhar a relao e inter-relao da sade com a educao, a habilitao, o saneamento, o transporte e o lazer. Por isso, h a necessidade de polticas integradas, o que significa mudar. Mudar o processo de trabalho, mudar o planejamento, mudar a forma de gesto (Almeida, 1997). 2. Interdisciplinaridade como fundamento da prtica. A interdisciplinaridade designa um campo de indagaes que se evidencia desde a antiga Grcia, onde o ideal da educao era o saber da totalidade. Os mestres gregos, sobretudo os sofistas, foram criadores da cultura geral. Seu programa de ensino, Paidea (formao do homem integral), consistia no ensino da gramtica, da dialtica, da retrica, da aritmtica, da geometria, da msica e da astronomia. As disciplinas articulavam-se entre si, completando-se, formando um todo unitrio. O saber unitrio sofre um processo crescente de desintegrao com o advento da Idade Moderna, que elabora o projeto iluminista marcado pela consolidao de uma filosofia racionalista e pelo surgimento da cincia. Assim, antes de ser uma descoberta do nosso tempo, o tema do conhecimento disciplinar remota ao momento da desintegrao moderna do conhecimento, justamente a partir do sculo XIX, em que a especializao exagerada e sem limites das disciplinas cientficas provocou uma fragmentao crescente do horizonte epistemolgico (Japiassu, 1976). Segundo Morin (1987:77), o paradigma de disjuno provocou a reduo do complexo ao simples, do global ao elementar, da organizao ordem, da qualidade quantidade, do multidimensional ao formal, do destacar fenmenos em objetos isolados de seu contexto e separados do sujeito que os percebe e os concebe. A que se deve as organizaes tericas do conhecimento? Segundo Morin (1987:77), a fatores supracognitivos (os paradigmas) e a fatores infracognitivos (necessidades e aspiraes), fatores que, por sua vez, so inseparveis no s do sujeito terico, mas de determinaes culturais, sociais e histricas. Portanto, dada a necessidade de se superar a fragmentao do conhecimento humano, herana do projeto iluminista/positivista, em busca de viso e ao mais globalizadas, a interdisciplinaridade procura estabelecer o sentido da unidade na diversidade, promover a superao da viso restrita de mundo e a compreenso da complexidade da realidade (Luck, 1995). Busca, portanto, restabelecer o paradigma da juno, sem, entretanto, esquecer, como Adorno e Habermas (Morin,1987:78) recomendam que o conhecimento cientfico, na dependncia de uma cultura e uma sociedade, tramado por ideologia desta prpria sociedade. Pensar e agir a interdisciplinaridade um dos fundamentos do iderio das cidades saudveis, que se apia no conceito de sade como qualidade

-

Revista de Administrao Pblica RAP - Rio de Janeiro, FGV, 34 (6): 47-61, Nov./Dez. 2000

51

de vida. Consiste, entretanto, na rdua tarefa de passar de um trabalho individual e compartimentado nos ramos da cincia para um trabalho coletivo. Supe a compreenso dos pensamentos e das aes desiguais e, sobretudo, pressupe considerar a exigncia de pontos comuns entre as pessoas que pretendam realizar a ao interdisciplinar. A prtica interdisciplinar intencional e requer uma postura interdisciplinar, nos diz Severino (1989). Ela est assentada numa concepo articulada, construda por conhecimentos empricos e tericos fornecidos pelas vrias cincias. No entanto, o autor alerta para a necessidade da existncia de um processo vivificador de discusso, que explicite as correlaes e reciprocidade de significao (Severino, 1989:21). Reconhecer a multiplicidade de olhares sobre a realidade, tal como exigido na construo da cidade saudvel, requer um esforo de interdisciplinaridade e significa assumir uma perspectiva de trabalho que leve em conta as relaes de reciprocidade, de cooperao, que garantam o redimensionamento dos papis sociais nas cidades. A interdisciplinaridade vem surgindo timidamente nos municpios brasileiros envolvidos no movimento por cidades saudveis, como alternativa de maior significado para superar a atomizao do conhecimento humano em disciplinas, tanto no contexto da pesquisa, quanto no da capacitao e, mesmo, do ensino decorrente das atividades inovadoras desenvolvidas. As experincias de projetos recm-iniciados com o apoio tcnico de universidades, nas cidades paulistas de Limeira e Bertioga, onde atuam respectivamente a Pontifcia Universidade Catlica de Campinas e a Universidade de So Paulo, tm buscado integrar num projeto nico diversas reas do conhecimento desenvolvidas e ensinadas em diferentes unidades destas universidades. Dada a complexidade dos problemas, as populaes das cidades defrontam-se diariamente com situaes ambguas, contraditrias e conflitantes que, individual ou socialmente, via instituies, tm de compreender e resolver. Os tcnicos ou cientistas chamados a colaborar na resoluo dos problemas, por terem sido formados dentro do paradigma da disjuno, s conseguem analisar tais situaes de acordo com sua tica, no identificando as mltiplas facetas, nem os mltiplos sinais que os problemas emitem. Desta forma, indicam solues parciais ou alienadas, que no tm atingido as reais causas desses problemas. Exemplos desta viso, concretizada em forma de atuao, foram s tentativas de superar a questo da inflao no nosso pas, em que economistas, ao tentarem controlar os fluxos e refluxos inflacionrios, criam outros problemas, tais como o desemprego estrutural e o aumento das iniqidades. Nos projetos de Limeira e Bertioga, reas de conhecimento totalmente diversas (sade pblica, educao, cincias ambientais, sociologia, antropologia, arquitetura e urbanismo, turismo, oceanografia, geocincias e outras) e os cientistas e professores que as representam

-

Revista de Administrao Pblica RAP - Rio de Janeiro, FGV, 34 (6): 47-61, Nov./Dez. 2000

52

tentam superar a tica fragmentadora que orientou sua formao, focalizando seu olhar na qualidade de vida da populao, analisando os fenmenos na sua interligao e interdependncia com os demais e com o contexto no qual eles acontecem. Assim, ao tentarem redirecionar sua contribuio, buscam oferec-la de forma articulada e integrada aos governantes e sociedade civil local. Querem superar a tese central de Morin (1996:8), segundo a qual as cincias humanas no tm conscincia dos caracteres fsicos e biolgicos dos fenmenos humanos; as cincias naturais no tm conscincia de sua ligao com uma cultura, inserida em uma sociedade, com uma histria determinada; as cincias no tm conscincia do seu papel na sociedade, as cincias no tm conscincia dos princpios ocultos que comandam sua elucubraes; e as cincias no tm conscincia de que lhes falta conscincia. Talvez no esteja claro para todos, mas no seria possvel um interesse em se associar a um empreendimento destes, caso os pesquisadores no estivessem sensibilizados para uma necessidade de mudana de viso que no prescinde do reconhecimento de que nem s espiritualizao, nem s tecnologia significam a vida. Os pesquisadores esto sensibilizados para o reconhecimento da existncia da interao dialtica entre materialidade e espiritualidade, objetividade e subjetividade, cultura e natureza. Tal interao precisa ser trabalhada, sistematicamente clarificada e cultivada para que haja no ntimo desses pesquisadores, bem como no dos tcnicos municipais e da populao, o pleno restabelecimento da intercomunho entre estas diversas dimenses da vida e dos seres humanos (Morin, 1987). Para que a construo da interdisciplinaridade realmente ocorra durante a execuo dos projetos, necessrio ir avaliando aos poucos se realmente est acontecendo uma mudana epistemolgica, que dever estar repercutindo na percepo de sade, de homem, de mundo e de cincias e tambm na prtica de pensar, analisar e representar a realidade, bem como na de dialogar dos pesquisadores. O que os pesquisadores esto iniciando, em ambos os projetos, a vivncia que Morin, citado por Luck (1995), j propunha para o entendimento do problema da complexidade crescente da vida nas cidades restabelecer a circularidade entre homem, sociedade, vida e conhecimento, em que cada um desses elementos se explicam reciprocamente. O dilogo tem sido a ferramenta utilizada para o estabelecimento desta circularidade, buscando, atravs dela, o alargamento das explicaes para os problemas propostos, enfim, a consecuo da unidade na diversidade, conforme indica Severino (1989). A busca desta interdisciplinaridade vem sendo um processo de construo contnua e crescente, que, no entanto, est apenas se iniciando. Passo a passo, a construo de um projeto temtico de pesquisa sobre cidades saudveis (Projeto Bertioga Municpio Saudvel) ou de indicadores de avaliao de qualidade de vida (Projeto Limeira Cidade

-

Revista de Administrao Pblica RAP - Rio de Janeiro, FGV, 34 (6): 47-61, Nov./Dez. 2000

53

Saudvel) vem representando um movimento contnuo de superao de estgios limitados de abrangncia em relao ao significado pleno de interdisciplinaridade, alargando pouco a pouco o atendimento dos professores e pesquisadores envolvidos, que, por sua vez, ampliam a dimenso do dilogo com a populao local. 3. Intersetorialidade nos projetos de cidades saudveis Os projetos de cidades saudveis exigem um compromisso das autoridades governamentais com o desenvolvimento de polticas pblicas saudveis, que garantam a melhoria da qualidade de vida da populao. A populao trata do que h de mais complexo no universo: os assuntos humanos. As polticas pblicas saudveis tratam do que mais precioso: a vida, o destino, a liberdade dos indivduos, das coletividades e, por conseguinte, da humanidade. O pensamento menos complexo reina nessa esfera, que mais complexa de todas. A poltica requer, vitalmente, um pensamento que possa alcanar o nvel da complexidade dos prprios problemas polticos e responder ao desejo de viver da espcie humana (Morin, 1987). O processo de descentralizao no Brasil colocou os governos municipais frente a uma nova realidade. Segundo Marsiglia, os municpios, que tinham atuao marginal na gesto de polticas pblicas, comeam a enfrentar o desafio de atender a urgncias sociais que ultrapassam as limitadas e pontuais intervenes que no campo social desenvolviam anteriormente. Os problemas de habitao, sade, educao, emprego, alimentao e outros comeam a constituir matria cotidiana de ateno municipal (Inojosa, 1998:42). Entretanto, os governos, especialmente os municipais, tm decidido sobre suas polticas fundamentais quase sempre de uma forma segmentada, setorizada, utilizando um conjunto de organizaes secretarias, departamentos, autarquias, fundaes e empresas pblicas atravs das quais exercem o seu poder de regulao e prestam servios sociedade. A maioria das estruturas organizacionais municipais refora a fragmentao das polticas, pois apresenta-se com um formato piramidal, com vrios escales hierrquicos e departamentos separados por disciplinas ou reas de especializao. Tais estruturas dificultam aos cidados o exerccio e o controle social sobre seus direitos de segunda gerao os direitos sociais e econmicos -, uma vez que os problemas tm origens mltiplas, tornando impossvel cobrar sua soluo de um nico setor (Inojosa, 1998). Se o governo assume o compromisso de adotar polticas que tornem a cidade saudvel, que promovam a qualidade de vida e o desenvolvimento social e atendam aos direitos dos cidados, deve rever suas estruturas e assumir uma forma de organizao que d conta da ampla determinao dos problemas ou da multicausalidade dos mesmos e esta uma questo

-

Revista de Administrao Pblica RAP - Rio de Janeiro, FGV, 34 (6): 47-61, Nov./Dez. 2000

54

extremamente complexa. A mudana da lgica de governar setorialmente para a uma lgica intersetorial praticamente uma exigncia deste tipo de projeto e a intersetorialidade tem no campo do fazer significao semelhante interdisciplinaridade na construo do saber (Mendes, 1996:252). No apenas a complexidade dos problemas que impe a necessidade de aes intersetoriais. Trata-se da busca de uma unidade do fazer e est associada vinculao, reciprocidade e complementaridade na ao humana, e aquilo que caracteriza a intersetorialidade a possibilidade de sntese, dada pela intersubjetividade e o dilogo (Mendes, 1996:252). A intersetorialidade, para Junqueira e Inojosa (1997), conforme citado por Junqueira (1997:37), pode ser entendida como a articulao de saberes e experincias no planejamento, a realizao e a avaliao de aes, com o objetivo de alcanar resultados integrados em situaes complexas, visando a um efeito sinrgico no desenvolvimento social. Essa dinmica supe uma nova forma de gerenciar a cidade, buscando superar a fragmentao das polticas, considerando o cidado na sua totalidade. Isto passa pelas relaes homem/natureza, homem/homem que determinam a construo social da cidade (Junqueira, 1997:37). A intersetorialidade nessa perspectiva tem como base um planejamento geral, diferente do modelo tradicional, em que o trabalho organizado por equipes especializadas para o planejamento, a realizao e avaliao de aes e servios. A estrutura governamental, de acordo com a lgica intersetorial, supe a articulao de planos e o compartilhamento de informaes, e apresenta-se sobretudo, mais permevel participao do cidado, tanto no planejamento quanto na avaliao (Inojosa, 1998). Ao defenderem a intersetorialidade, muitos interlocutores questionam este modo de organizao, preocupados com a especificidade dos setores e das atividades que desenvolvem, como a escolarizao, o atendimento sade, a atividade administrativa e outros. Concordamos, entretanto, com Mendes, quando afirma que a intersetorialidade no anula a singularidade do fazer setorial pela instituio de uma polivalncia impossvel; ao contrrio, reconhece os domnios temticos, comunicando-os para a construo de uma sntese (Mendes, 1996:253). Goumans (1997), ao analisar os projetos de cidades saudveis europeus, conclui que, da mesma forma que na interdisciplinaridade, embora a ao intersetorial se coloque como uma exigncia destes projetos, a retrica intersetorial parece ter sido mais desenvolvida que a prtica ou, em outras palavras, esta mudana de modelo de gesto bastante difcil. De acordo com a autora, a intersetorialidade pode acorrer em diferentes nveis e entre diferentes esferas. A retrica da colaborao defende que os atores so iguais, isto , tm igual poder de colaborar entre si; no entanto, estamos falando aqui da lgica da parceria, que envolve a idia do conflito, considerando que atores tm graus bastante variados de

-

Revista de Administrao Pblica RAP - Rio de Janeiro, FGV, 34 (6): 47-61, Nov./Dez. 2000

55

condies e de poder, devido s iniqidades estruturais subjacentes, tais como acesso ao dinheiro, informao ou poder. Assim como a interdisciplinaridade, a intersetorialidade um processo complexo e, como tal, envolve o enfrentamento das contradies, restries e resistncias. As experincias de cidades saudveis em curso na Amrica Latina, pouco documentadas, no oferecem subsdios para se proceder a uma anlise do impacto das mudanas poltico-culturais que envolvem as prticas coletivas e intersetoriais, especialmente aquelas com capacidade de fortalecer o potencial dos cidados no processo decisrio, dentro de uma lgica de no-cooptao. No Brasil, algumas iniciativas tm sido implementadas por municpios e se inscrevem na tentativa de introduzir novas formas de gesto e controle social, como oramentos participativos e programas de gerao de emprego e renda. No entanto, como bem aponta Viana (1998), barreiras burocrticas e corporativas impedem o pleno desenvolvimento dessas experincias intersetoriais, que ficam restritas a poucos municpios, constituindo experincias temporrias, logo, passveis de serem interrompidas. O que se observa nas experincias brasileiras que o setor sade o articulador do projeto na cidade e responsvel pela fase de disseminao do iderio de cidades saudveis. De acordo com Ferraz (1999), o papel central do setor sade um dos fatores que facilitam a introduo desse movimento no pas. O movimento pela sade o movimento sanitrio como atesta a autora, est entre os movimentos sociais mais articulado em defesa da democratizao da sociedade brasileira e da sade como direito de cidadania. Por isso, ocupa, no contexto sociopoltico, um lugar fundamental, agindo como ator poltico e social na cena poltica de sade e contribuindo com mudanas paradigmticas, legislativas e administrativas. O fator de o setor sade impulsionar essas atividades faz com que os projetos dem maior visibilidade a este setor. Esses processos so discutidos com maior intensidade no mbito dos conselhos de sade, que tradicionalmente tm representatividade de diversos segmentos da populao e possuem uma prtica poltica consolidada nos ltimos 20 anos, focalizando as discusses em torno da sade como direito fundamental do cidado. Alm disso, muitos dos atores polticos, secretrios de Sade e prefeitos, so pessoas que nos ltimos anos empenharam-se na definio e estruturao dos processos de municipalizao e descentralizao no campo da sade pblica e mostram particular interesse na proposta de cidades saudveis e na possibilidade de adotar essa estratgia como poltica de governo. Construir, no interior de um governo local, a marca cidade saudvel no uma questo fcil de ser equacionada, j que, muitas vezes, o adjetivo saudvel tido como relacionado apenas sade, o que gera dificuldades com outras secretarias de governo. Alguns depoimentos relatam a concorrncia entre as diferentes reas de governo e sugerem que

-

Revista de Administrao Pblica RAP - Rio de Janeiro, FGV, 34 (6): 47-61, Nov./Dez. 2000

56

esses projetos do maior poder ao setor sade. Reafirmam, no entanto, a necessidade de que os projetos de cidades saudveis sejam articulados com outras foras polticas e instncias de controle social. Buss (2000) chama a ateno para o poder do setor sade diante dos outros setores no estabelecimento de polticas pblicas saudveis. importante evitar a subordinao de outros setores governamentais esfera da sade, para no gerar resistncias e suscitar isolamentos. Na definio de polticas pblicas saudveis, o autor recomenda o estabelecimento de pactos horizontais com parceiros governamentais e de outras instncias. Isto significa ter a intersetorialidade como sua principal estratgia. Nesse sentido, estariam esses projetos se desenvolvendo intersetorialmente? Pode-se dizer que algumas cidades tm tido a preocupao inicial de adotar uma lgica intersetorial de organizao e atuao, mas este percurso difcil, se considerarmos que o setor sade referido como aquele que tem maior possibilidade de ganhos com essa iniciativa. O incio do projeto na cidade de So Paulo atesta isso. A definio poltica de desenvolver um projeto na regio central da cidade fez com que se viabilizasse a constituio de um governo local intersetorial, responsvel pelas aes conjuntas intergorvenamentais em diversos programas estabelecidos pela prefeitura, como o de clera, o dirigido populao moradora de rua, e os projetos de reurbanizao do centro da cidade. Tcnicos avaliam, no entanto, que justamente no plano intra-setorial que o trabalho fluiu melhor. O setor sade, especialmente os distritos de sade, possuam um plano de trabalho cuja marca era Centro Saudvel. A partir da, suas polticas e os vrios projetos de interveno foram criados, sendo enfatizados aqueles que reorganizaram os servios de sade na regio, como a criao de um centro de referncia de sade do trabalhador, a instalao de uma unidade bsica de sade e a municipalizao de servios de vigilncia sade. Na maioria das cidades, observa-se que a lgica de trabalho predominante a prtica institucional dicotmica. As aes so setoriais e muitos dos trabalhos chamados intersetoriais so, na verdade, desenvolvidos integradamente. Os setores da sade, educao e ao social parecem ser os parceiros mais comuns. Muitas dessas iniciativas so informais, especialmente em municpios de pequeno porte, no envolvendo um trabalho prvio de planejamento. A integrao as d por projetos especficos que so definidos por um determinado setor.

-

Revista de Administrao Pblica RAP - Rio de Janeiro, FGV, 34 (6): 47-61, Nov./Dez. 2000

57

4. Intersetorialidade e mudanas na configurao organizacional dos municpios Como consideram Junqueira e Inojosa (1997), implantar a intersetorialidade requer deciso poltica, pois implica mudanas na organizao municipal, ou seja, nas estruturas de poder. Essa nova lgica no se refere, entretanto, apenas ao arranjo institucional interno das administraes. Essa lgica referida populao e o objetivo a ser alcanado o desenvolvimento social, compreendido como a distribuio mais equnime das riquezas existentes na sociedade num determinado momento histrico. Devem dar respostas integradas aos problemas identificados pelos indivduos e grupos da populao, sujeitos do processo de definio de prioridades. Por isso, so necessrias negociaes entre os diferentes atores sociais presentes na arena poltica, que devem ser sensibilizados e comprometidos com as mudanas. Requer, ainda, uma mudana de lgica de governo, de organizao do trabalho para a preveno ou soluo de problemas existentes em um territrio geogrfico, e no em setores especficos, como vem ocorrendo inclusive nas cidades envolvidas com o movimento pelo saudvel. Segundo Castellanos, as populaes no se distribuem ao acaso nas unidades territoriais de um Estado. Ao contrrio, tendem a formar conglomerados humanos que compartilham caractersticas relativamente similares de natureza cultural e socioeconmica. A realidade gera problemas, ameaas e oportunidades e os problemas reais cruzam os setores e tm atores que se beneficiam ou so prejudicados por eles. Em torno de problemas, a participao cidad possvel; em torno de setores impossvel (Inojosa, 1998:43). Dadas s dificuldades da abordagem intersetorial nos projetos de cidades saudveis j mencionadas nas experincias brasileiras, seria esta proposta possvel de ser implementada ou somente uma teoria ou utopia a ser buscada? Outras experincias brasileiras demonstram que, embora com dificuldade, a intersetorialidade uma forma de gesto possvel e muito eficiente em termos da promoo do desenvolvimento econmico e social. A forma de organizao matricial, que assume a lgica de atuao por problemas como referncia e a interdisciplinaridade e intersetorialidade como forma de abordagem, a que tem sido utilizada com mais xito por alguns municpios brasileiros envolvidos em projetos de cidades saudveis, adquirindo trs tipos de formatos. Um deles prev que secretarias e outros rgos segmentados por reas de conhecimento sejam substitudos por um corte territorial - regional -, seguindo a lgica da descentralizao e da intersetorialidade. s secretarias regionais, e no mais setoriais, cabe a misso de identificar os problemas de seu territrio geograficamente delimitado e planejar de forma integrada as aes para a melhoria de qualidade de vida da populao de

-

Revista de Administrao Pblica RAP - Rio de Janeiro, FGV, 34 (6): 47-61, Nov./Dez. 2000

58

sua jurisdio. Esse formato vem sendo desenvolvido e experimentado no municpio de Fortaleza h quatro anos, despertando muitas resistncias em um ambiente que sempre foi competitivo e pouco cooperativo, mas resolvendo de forma mais eficiente problemas regionais do municpio, fazendo diferena para o conjunto da populao local, e no s em termos de melhorias setoriais. A reestruturao, que foi aprovada pela Cmara de Vereadores, inclua a existncia de duas secretarias executivas por regio: a de Gerncia de Desenvolvimento Social e a de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente. Estas funcionaram de acordo com regulamentos elaborados com a participao dos funcionrios. Entre as dificuldades que vm sendo enfrentadas, podemos citar o dilogo com outros nveis de governo ainda setorializados (federal e estadual), que continuam enviando pacotes de projetos e verbas marcadas para o desenvolvimento desses setores, prejudicando as iniciativas regionais de articulao. Um indicador da eficincia desse novo aparato administrativo, entretanto, apesar das dificuldades e limitaes de um modelo contra-hegemnico, foi a reeleio do prefeito que assumiu esta mudana radical na organizao administrativa e do trabalho em sua gesto. Uma segunda forma foi a adotada pelo municpio de Curitiba durante a ltima gesto, que optou por uma mudana gradual e processual. A intersetorialidade e sua operacionalizao atravs de uma forma de organizao matricial no foram desencadeadas por uma mudana de estrutura nem de legislao, mas por intervenes inovadoras graduais no aparato administrativo. A administrao inicialmente transformou todas as propostas de campanha em 24 projetos estratgicos intersetoriais, que passaram a permear toda a estrutura da prefeitura, mas a matriz setorial se manteve, bem como os cargos e funes gratificados, mudando gradativamente a forma de funcionar. Para isso, os rgos municipais foram preparados para o novo tipo de funcionamento. Agregaram-se os diferentes rgos do governo em coordenaes funcionais, rgos de assessoramento, rgos de ao social e rea de infra-estrutura e estrutura urbana. Cada um dos rgos manteve suas funes especficas e as levou como contribuio para cada um dos projetos intersetoriais, que se desenvolveram atravs da lgica de problemas e territrios. Esta forma de operao desencadeou uma mobilidade de tcnicos de uma estrutura funcional para outra matricial, gerenciada e articulada por fruns que se agrupam em trs nveis, formando uma grande mescla lotada no Instituto Municipal de Administrao Pblica de Curitiba (Ipuc), uma organizao social. O nvel 1 coordenado pelo prefeito e dele participam secretrios de governo e coordenadores de projetos, que tm a funo de definir as aes. Do nvel 2 participam todos os coordenadores e os gerentes de operao, e do nvel 3 participam os gerentes de operao e os responsveis por cada ao dentro da prefeitura. Para articular oramentos a Lei de Diretrizes Oramentrias (LDO) foi modificada, abrindo espao privilegiado para os projetos estratgicos, com rubricas e controles prprios.

-

Revista de Administrao Pblica RAP - Rio de Janeiro, FGV, 34 (6): 47-61, Nov./Dez. 2000

59

Para o controle de toda a organizao do trabalho foi criado um sistema de informao para alimentar o processo de tomada de deciso, articulando em rede eletrnica todos os rgos da prefeitura e permitindo o acompanhamento dos projetos, suas fases de desenvolvimento, custo e outros detalhes. Para identificar e integrar as contribuies da populao para os projetos foi criada uma ao determinada Decidindo Curitiba, que consiste em um dilogo permanente do prefeito com a populao, atravs de reunies peridicas nas diferentes regies do municpio. Significa o incio de um movimento na direo de uma gesto intersetorial, prtica e descentralizada e que quer tambm se tornar participativa. Se utilizarmos o mesmo critrio de Fortaleza para avaliao desta modalidade de ao intersetorial, que foi a reeleio do prefeito, podemos dizer que esta forma de gesto deve ter sido aprovada pela populao de Curitiba. Uma terceira forma de articulao intersetorial, segundo Inojosa (1999), consiste nas articulaes dos setores em redes de parcerias entre rgos governamentais, no-governamentais e a comunidade, na resoluo de problemas prioritrios de uma populao que vive em determinado territrio. As parcerias podem se dar tambm entre nveis de governo. No identificamos qualquer cidade, inserida no movimento nacional, utilizando este modelo de articulao intersetorial, mas h municpios envolvidos em outras agendas sociais semelhantes adotando esta forma de ao articulada. De acordo com Inojosa (1999), h trs tipos de redes conhecidas: as subordinadas, as tuteladas e as de compromisso mtuo. A primeira - subordinada mobilizada por um poder central administrativo, que controla sua ao e os recursos necessrios para seu funcionamento e o desenvolvimento do projeto intersetorial. A segunda - tutelada mobilizada por uma instituio que oferece recursos para a realizao de um determinado projeto intersetorial. Estas duas formas so frgeis, pois no so sustentadas por compromisso dos que participam dela, mas por poderes ou recursos do rgo mobilizador. A terceira - de compromisso mtuo -, que implica adeso voluntria do governo, do terceiro setor e da iniciativa privada, em ao integrada e parceira para a resoluo de problemas intersetoriais, tem sido uma forma utilizada pelos municpios da regio do ABCD de So Paulo. Nesta regio, as cidades se articulam para resoluo de seus regionais atravs de consrcios, convnios e acordos e desenvolvem projetos sociais para a regio como um todo, com participao popular. Cada cidade, com sua identidade, seus interesses e sua distribuio de poderes especficos intersetoriais ou setoriais, em termos de aparato de governo -, se articula com outras organizaes da sociedade civil para o desenvolvimento de projetos e programas, via consrcio, em rede, sem hierarquia, sem comandos e sem barreiras setoriais, s por compromisso com seus pares e pelo interesse na resoluo de seus problemas. Esta seria mais uma boa opo para as cidades e autoridades municipais que esto comeando a desenvolver seus

-

Revista de Administrao Pblica RAP - Rio de Janeiro, FGV, 34 (6): 47-61, Nov./Dez. 2000

60

projetos, como Bertioga e Limeira ou outras que, no futuro, desejarem implementar projetos de cidades saudveis, cumprindo o compromisso poltico de elaborar e implementar polticas pblicas saudveis, numa perspectiva interdisciplinar e intersetorial. A respeito da forte liderana do setor sade, sugerimos aos interessados que sigam a recomendao da Organizao Pan-americana de Sade (Opas, 1999:28-9): a ao intersetorial demanda da rea de sade no somente iniciativa, mas sobretudo receptividade. necessrio responder a convocatrias de outros setores e/ou contribuir na ao de instncias de ao intersetorial, onde se abordem os problemas da populao atravs de aes que sejam baseadas em um pensamento intersetorial e se obtenha uma coordenao intersetorial para concretizar projetos intersetoriais. Referncias Bibliogrficas Almeida, E. S. Cidade/municpio saudvel a questo estratgica: o compromisso poltico. Sade Social, 6:71-81, 1997. Bernestein, E; Wallerstein, N.; Braithwaite, R.; Gutierrez, L.; Labonte, R. & Zimmerman, M. Empowerment forum: a dialogue between guest editorial board members. Health Education Quarterly, 21:281-94, 1994. Buss, P. M. Promoo da sade e qualidade de vida. Cincia e Sade Coletiva, 5(1): 163-77, 2000. Duhl, L. J. The healthy city: its function and its future. Health Promotion, 1:55-60, 1986. Ferraz, S. T. Cidades saudveis: uma urbanidade para 2000. Braslia, Paralelo 15, 1999. Goumans, M. Innovations in a fuzzy domain. Healthy cities and (health) policy development in the Netherlands and the United Kingdom. Maastricht, Faculty of Health Sciences, University of Maastricht, 1997.(PhD Thesis.) Hancock, T. The evolution, impact and significance of the healthy cities/healthy communities movement. Journal of Public Health Policy, 14(1): 5-18, 1993. Inojosa, R. M. Intersetorialidade e a configurao de um novo paradigma organizacional. Revista de Administrao Pblica. Rio de janeiro, FGV, 32(2): 35-48, mar./abr. 1998. __________Movimento Municpios Saudveis: aspectos legais relacionados operacionalizao e implementao do planejamento intersetorial. In: Seminrio Nacional Movimentos Saudveis: Aspectos Conceituais, Legais e Operacionais. Anais... So Paulo, Faculdade de Sade Pblica/USP, 1999.

-

Revista de Administrao Pblica RAP - Rio de Janeiro, FGV, 34 (6): 47-61, Nov./Dez. 2000

61

Japiassu, H. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro, Imago, 1976. Junqueira, L. A. P. Novas formas de gesto na sade: descentralizao e intersetorialidade. Sade Social, 6(2): 31-46, 1997. ______________& Inojosa, R. M. Desenvolvimento social e intersetorialidade: a cidade solidria. So Paulo, Fundap, 1997. Luck, H. Pedagogia interdisciplinar. Fundamentos terico-metodolgicos. Rio de janeiro, Vozes, 1995. Mendes, E. V. Uma agenda para a sade. So Paulo, Hucitec, 1996. Mendes, R. Cidades saudveis no Brasil e os processos participativos; os casos de Jundia e Macei. So Paulo, Faculdade de Sade Pblica/USP, 2000. (Tese de Doutorado). Morin, E. Para sair do sculo XX. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1987. _____________Cincias com conscincia. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1996. Opas. Organizacin Panamericana de la Salud. Planificacin local participativa: metodologas para la promocin de la salud en Amrica y el Caribe. Washington, D. C., 1999. Severino, A. J. Subsdios para uma reflexo sobre os novos caminhos da interdisciplinaridade. In: S, J. L. M. Servios sociais e interdisciplinaridade. So Paulo, Cortez, 1989. p. 11-21. Viana, A. L. D. Novos Riscos, a cidade e a intersetorialidade das polticas pblicas. Revista de Administrao Pblica. Rio de Janeiro, FGV, 32(2): 23-33, mar./abr. 1998. Wallerstein, N. Powerlessness, empowerment, and health: implications for health promotion programs. American Journal of Health Promotion, 6:197-205, 1992. Werna, E. As polticas urbanas das agncias multilaterais de cooperao internacional para pases em desenvolvimento. Espao e debates (39):10-12, 1996. Westphal, M. F. O movimento de municpios saudveis e a conquista da qualidade de vida. Cincia e Sade Coletiva, 5(1): 39-51, 2000.

![Simulado Fuvest 2ª Fase (2) Dia 2 [RESOLUÇÃO]portal.singular.com.br/arquivos/CURSINHO/2018/GABARITOS 2018/Ciclo... · 3⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2=3⋅28=768 Temos, portanto,](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5be549fa09d3f28a428beecb/simulado-fuvest-2a-fase-2-dia-2-resolucao-2018ciclo-322222222328768.jpg)