Ansiedade e depressão em pacientes renais crônicos

Click here to load reader

-

Upload

lucianafsalles -

Category

Documents

-

view

57 -

download

3

Transcript of Ansiedade e depressão em pacientes renais crônicos

ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS

2

Resumo

A Doença Renal Crônica (DRC) é uma condição de saúde séria, podendo estar associada à

depressão e a ansiedade. O estudo teve como objetivo investigar a presença de depressão e

ansiedade em pacientes em fase pré-dialítica. Um estudo transversal foi realizado em 140

pacientes através das Escalas Beck de Depressão e Ansiedade. Foram encontrados graus

significativos de depressão (43%) e ansiedade (37,2%). Observou-se correlação positiva entre

depressão e ansiedade (p=0,001), e negativa entre ansiedade e idade (p=0,02). As mulheres

apresentavam maiores escores de ansiedade (p=0,03), que se associou com o estágio da DRC

(p=0,04). Concluiu-se que a DRC está associada à depressão e ansiedade, que precisam ser

diagnosticadas precocemente para que possam ocorrer melhorias na qualidade de vida destes

pacientes.

Palavras-chave: ansiedade; depressão; doença renal crônica

3

ANXIETY AND DEPRESSION IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE

Abstract

Chronic Kidney Disease (CKD) is a serious health condition and may be associated with

depression and anxiety. The study aimed to investigate the presence of depression and anxiety in

patients with pre-dialysis. A survey was conducted in 140 patients using the Beck Scale for

Depression and Anxiety. We found significant levels of depression (43%) and anxiety (37.2%).

We observed a positive correlation between depression and anxiety (p=0,001), and negative

correlation between anxiety and age (p=0,02). Women had higher anxiety scores (p=0,03), which

was associated with the stage of CKD (p=0,04). We conclude that CKD is associated with

depression and anxiety, which must be diagnosed early so that improvements can occur in the

quality of life.

Keywords: anxiety; depression; chronic kidney disease

4

Ansiedade e depressão em pacientes renais crônicos

Introdução

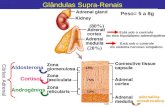

O diagnóstico da doença renal crônica (DRC) é caracterizado pela diminuição da função

renal e sua evolução é marcada por estágios, caracterizando-se o estágio 1 da doença por um

ritmo de filtração glomerular (RFG) ≥ 90 mL/min/1,73m2 (funcionamento renal normal), estágio

2 um RFG entre 60-89 (diminuição leve do funcionamento renal), estágio 3 um RFG de 30 a 59

(diminuição moderada do funcionamento renal), estágio 4 um RFG entre 15-29 (diminuição

severa do funcionamento renal) e estágio 5 um RFG < 15 (falência renal; inclui tanto a fase pré-

dialítica como a terapia renal substitutiva, onde os rins perdem o controle do meio interno, e é

necessária uma terapia renal substitutiva ou um transplante (K/DOQI, 2002; Romão Junior,

2004).

As intervenções em saúde mental junto a pacientes renais crônicos em fase pré-dialítica

(estágio 1 a 5) são pautadas na profilaxia e tratamento, auxiliando o paciente na escolha da

modalidade de terapia renal substitutiva (hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal) de

acordo com seu perfil psicossocial (Almeida, 2003).

Pacientes com DRC podem apresentar sintomas como os de depressão e ansiedade, o que

pode reduzir a aderência ao tratamento, influenciar negativamente a qualidade de vida, além de

aumentar o risco de desfechos desfavoráveis, como hospitalização e morte, independente da

presença de comorbidades e da gravidade da doença (Hedayati, Minhajuddin, Afshar, Trivedi &

Rush, 2010). A depressão é o transtorno psiquiátrico mais frequente em pacientes renais, porém

muitas vezes é subdiagnosticada. Ela pode influenciar não somente a adesão ao tratamento, mas

5

também a qualidade de vida desta população (Almeida & Meleiro, 2000). Além disso, a

depressão pode estar associada a maior risco de declínio da taxa de filtração glomerular,

impactando, assim, na evolução da doença. (Kop et al., 2011).

Apesar de sua alta prevalência entre pacientes renais crônicos, a depressão é muitas vezes

de difícil avaliação e tratamento. A ansiedade é também uma comorbidade muito comum em

pacientes com DRC e pode ter um impacto negativo na qualidade de vida (Cukor et al ., 2008). A

presença de sintomas como os de ansiedade entre portadores da doença podem ser indicativos de

que transtornos psicopatológicos possam ser mais frequentes do que se espera previamente, e por

isso necessitam de tratamento adequado (Cukor et al., 2007). Além disso, problemas familiares e

conjugais e baixo nível sócio-econômico podem influenciar no estado de saúde de pacientes

renais crônicos e nos resultados do tratamento (Cukor, Cohen, Peterson & Kimmel, 2007).

Porém, percebe-se uma tendência na literatura ao direcionamento para estudos com

pacientes já submetidos ao tratamento dialítico ou em transplante renal, havendo escassez de

dados relacionados à saúde mental de pacientes em fase pré-dialítica.

Em função disto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a presença de sintomas de

depressão e ansiedade entre os pacientes que são acompanhados pelo Serviço de Psicologia em

um ambulatório de prevenção e tratamento da doença renal pré-dialítica e a relação entre estes

transtornos. Como objetivo específico buscou-se analisar a associação entre depressão, ansiedade

e aspectos sócio-demográficos e clínicos.

Métodos

Amostra: Estudo quantitativo de corte transversal, sendo avaliados 140 pacientes

portadores de DRC em fase pré-dialítica, acompanhados no PREVENRIM (Programa

Interdisciplinar de Prevenção e Tratamento de Doenças Renais), ambulatório pertencente ao

6

Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Nefrologia (NIEPEN) da Fundação IMEPEN,

vinculada à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Foram avaliados todos os pacientes em

consulta no Serviço de Psicologia no programa PREVENRIM no ano de 2009, que aceitaram

participar do estudo, maiores de 18 anos.

Instrumentos: Para a avaliação da depressão foi utilizada a versão em português do

Inventário de Depressão de Beck -BDI (Cunha, 2001), que consiste em uma escala de auto-

avaliação, com 21 itens incluindo sintomas e atitudes, que visa medir o grau de depressão. A

intensidade varia de 0 a 3, sendo que 0-11 é considerado grau mínimo, 12-19 leve, 20-35

moderado, 36-63 grave. Os itens referem-se a tristeza, pessimismo, sensação de fracasso, falta de

satisfação, sensação de culpa, punição, auto-depreciação, auto-acusações, idéias suicidas, crise de

choro, irritabilidade, retração social, indecisão, distorção do sono, fadiga, perda de apetite, peso,

diminuição da libido e preocupações somáticas.

O Inventário de Depressão de Beck encontra-se entre os principais instrumentos usados

para triagem de sintomas depressivos em pacientes renais crônicos. (Cohen, Norris, Acquaviva,

Peterson & Kimmel, 2007).

Para a avaliação de ansiedade foi utilizada a versão em português do Questionário de

Ansiedade de Beck -BAI (Cunha, 2001), que é uma escala de auto avaliação com 21 itens, que

contém sintomas comuns de ansiedade, principalmente sintomas fisiológicos. Sua intensidade

varia de 0 a 3 , onde 0-10 expressa grau mínimo, 11-19 leve, 20-30 moderado, e 31-63 grave. Os

itens referem-se a dormência, sensação de calor, tremores, capacidade de relaxamento, medo,

tonturas, equilíbrio, nervosismo, dificuldade de respirar, indigestão, sensação de desmaio e suor.

Em ambos os questionários não se considerou o grau mínimo como significativo de

sintomas de depressão e ansiedade.

7

Além das avaliações de depressão e ansiedade foram analisadas as variáveis: idade, sexo,

escolaridade, estado civil, profissão e estágio da doença, que foram colhidas através dos registros

nos prontuários dos pacientes.

Procedimentos: Os questionários foram aplicados individualmente pelos pesquisadores

durante as consultas dos pacientes no PREVENRIM, programa que se caracteriza pela

intervenção precoce, pois acompanha o paciente do início da doença até sua entrada em diálise ou

transplante. A equipe é composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais,

educador físico, dentista, farmacêutico e nutricionistas. Assim, o programa fornece informações

maiores sobre a doença, reforça a importância do tratamento e a sua adesão, e prepara melhor

fisica e psicologicamente os pacientes para a terapia renal substitutiva. (Santos et al., 2008). A

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Federal de

Juiz de Fora, seguindo-se os preceitos da Resolução 196/96 (protocolo número 0089/09). Os

participantes foram informados sobre os objetivos do estudo e assinaram o Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido.

Análise estatística: Foi realizada análise exploratória dos dados através de estatística

descritiva, no intuito de apresentar os principais resultados, como também definir o perfil dos

pacientes que participaram do estudo. Foi realizada análise dos escores de depressão e ansiedade

e as variáveis: idade (através da Correlação de Pearson), escolaridade e estágio da doença (Qui-

Quadrado), sexo e ocupação (Teste T para Amostras Independentes). Para avaliar a associação

com estágio da doença e escolaridade utilizou-se os graus de depressão e ansiedade (mínimo,

leve, moderado e grave) e para as demais variáveis foram utilizados os escores brutos.

Foi considerado significante p<0,05.

Resultados

8

O perfil da amostra pode ser visualizado na Tabela 1. Entre os pacientes avaliados, 52,9%

eram do sexo masculino. Pode-se observar que a média de idade dos pacientes avaliados foi de 59

15 anos. A escolaridade da amostra era baixa, uma vez que a maioria possuía apenas o ensino

fundamental (61,4%) e médio (19,3%). A maioria dos pacientes analisados eram casados (55,2%)

e viúvos (22,1%). Em relação à situação laboral constatou-se que a maioria (46,8%) eram

aposentados e apenas 23,6% exerciam atividade laborativa. A respeito do uso de psicofármacos,

pode-se que 85,7% faziam uso de ansiolíticos, seguidos de antidepressivos (14,3%). Pode-se

perceber que a maioria dos pacientes encontravam-se nos estágio 3 (40,1%) e 4 (32,9%),

seguidos dos estágios 5 (13,8%), 2 (11,8%) e 1 (1,3%). Com relação à presença de depressão e

ansiedade, a média dos escores do BDI foi de 11,15 8,33 e do BAI de 10,34 8,22.

Tabela 1

Quando os escores são divididos em graus dos transtornos acima citados, pode-se

observar que 43% dos pacientes apresentavam algum grau de depressão, sendo que 27,7%

apresentavam grau leve, 14,6% moderado e 0,7% grave, uma vez que o grau mínimo não foi

considerado a partir do ponto de corte em 11 pontos. Um percentual também significativo

(37,2%) foi observado com relação à presença de sintomas de ansiedade. (TABELAS 2 e 3).

Tabela 2

Tabela 3

Outro aspecto observado foi a correlação positiva (p=0,001) entre depressão e ansiedade,

ou seja, a medida que há a presença de sintomas depressivos, há também o aumento dos sintomas

de ansiedade.

Não foi encontrada correlação entre os escores de depressão e a idade (p=0,47). Porém,

foi observada correlação negativa entre os escores de ansiedade e a idade (p=0,02), ou seja,

9

quanto maior a idade, menores os níveis de ansiedade, o que nos aponta maior presença de

sintomas ansiosos nos pacientes mais jovens da amostra.

Comparando-se os resultados de depressão entre homens e mulheres, não foi encontrada

diferença significativa entre os dois grupos (p=0,85). Por outro lado, houve diferença

significativa entre homens e mulheres no que diz respeito à ansiedade (p=0,03), sendo que as

mulheres apresentavam os maiores escores. Comparando-se pacientes que trabalhavam com

aqueles que não tinham atividade laborativa no período do estudo em função de desemprego ou

aposentadoria, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos

com relação à presença de depressão ou ansiedade.

Ao se avaliar a associação entre depressão, ansiedade e nível de escolaridade, foi

observado que a depressão leve e moderada foi mais frequente nos pacientes que possuíam

ensino médio e fundamental (p=0,001). Por outro lado, não foi encontrado resultado significativo

com relação à ansiedade (p=0,22).

Além disso, não foi observada associação significativa entre grau de depressão e estágio

da DRC (p=0,56). Porém, o estágio se associou com o grau de ansiedade (p=0,04), sendo que nos

graus leve e moderado de ansiedade havia mais pacientes nos estágios 3 e 4 da DRC.

Discussão

A hipótese deste estudo era avaliar a presença de sintomas de ansiedade e depressão em

renais crônicos em tratamento conservador, o que foi corroborado pela prevalência de 43% de

sintomas de depressão e 37% de sintomas de ansiedade na amostra. Considera-se um percentual

significativo, se consideramos que os pacientes avaliados ainda se encontram em fase pré-

dialítica. Em geral encontram-se na literatura estudos voltados apenas para a prevalência de

depressão e ansiedade em pacientes renais crônicos já em terapia renal substitutiva. No Brasil há

10

poucas pesquisas relacionadas à saúde mental de pacientes renais em fase pré-dialítica, uma vez

que ainda é comum a prática da Psicologia direcionada apenas a pacientes em condições crônicas

mais avançadas, com pouco investimento nos trabalhos de prevenção. Em trabalho realizado com

pacientes brasileiros em hemodiálise Duarte, Mattevi, Berlim, Morsch, Thome e Fleck (2000)

encontraram uma prevalência de 24,39% de depressão maior, 12,19% apresentavam remissão

parcial de transtorno depressivo maior, 9,76% apresentavam transtorno depressivo menor e

12,19% apresentavam distimia. Na literatura existe uma grande variação na prevalência de

depressão em pacientes com DRC, o que dependerá do instrumento utilizado para estabelecer o

diagnóstico. Neste estudo, utilizou-se o inventário de Beck, pois ele representa a medida de auto-

avaliação de depressão mais usada em pesquisa clínica. De acordo com o “Center for Cognitive

Therapy”, um escore de dez ou mais pontos já é sugestivo de depressão (Castro et al., 2007).

Entre os pesquisados, 55,2% dos pacientes eram casados, o que demonstra a existência da

possibilidade de suporte familiar. Estudos apontam que existe forte relação entre suporte

social/familiar com melhora da qualidade de vida. O suporte social influencia o comparecimento

nas sessões de hemodiálise em pacientes em terapia renal substitutiva, estando relacionado à

mortalidade e à adesão ao tratamento. O suporte social em renais crônicos tem uma ação

preventiva sobre os efeitos negativos em situações de estresse elevado. O mesmo se dá em

relação ao suporte familiar, uma vez que a família, ou a relação de casal, está incluída na rede de

suporte desses pacientes, o que pode influenciar positivamente na saúde. A segunda estratégia de

enfrentamento mais utilizada entre pacientes submetidos a transplante renal é a busca de um

suporte social e familiar, que funciona como um redutor de estresse e indica tendência a utilizar

enfrentamento externo para lidar com as dificuldades (Zimmermann, Carvalho & Mari, 2004).

A respeito da atividade laborativa, constatou-se em nosso estudo que a maioria dos

pacientes eram aposentados (46,8%). É importante considerar que a DRC é incapacitante a médio

11

e longo prazo, principalmente associada a outras doenças de base como diabetes, lúpus e

hipertensão arterial. Em estudo realizado por Silva, Pereira, Martinelli e Rocha (1995) observou-

se que o desemprego entre o portador de DRC é um problema extremamente freqüente em nosso

meio, principalmente em pacientes que estão em programas de diálise regular. Os autores

destacam que pacientes em diálise peritoneal se encontram em menor risco de desemprego, pois

este tipo de terapia renal substitutiva possibilita ao paciente uma maior autonomia. Comparando-

se hemodiálise com diálise peritoneal, os pacientes em diálise peritoneal têm maior probabilidade

de atividade profissional (chances de até 2,6 vezes) que pacientes em programa crônico de

hemodiálise. Em nosso estudo não se pode atribuir a aposentadoria apenas à doença, mas também

ao envelhecimento, uma vez que a média de idade dos entrevistados era de 59 anos.

No que se refere à utilização de psicofármacos, observamos um uso significativo,

prevalecendo os ansiolíticos, seguidos de antidepressivos. Sabe-se que há um aumento do uso de

psicofármacos na população em geral. O consumo de antidepressivos e ansiolíticos vêm

crescendo, sendo vinculado a necessidades e sintomas, não se analisando muitas vezes suas

origens e causas. Um fato importante a ser destacado é que 37,2% dos pacientes apresentavam

ansiedade, mas 85,7% utilizavam ansiolítico.

A média de idade dos entrevistados foi de 59 anos, e em geral, observa-se que na medida

em que a idade aumenta, uma série de fatores ocorrem concomitantemente, como maior

probabilidade de comorbidades, incidência de depressão, perdas, dentre outros. No presente

estudo não encontramos relação entre depressão e idade, porém, foi observado que quanto maior

a idade, menores os níveis de ansiedade, o que nos aponta maior presença de sintomas ansiosos

em pacientes mais jovens.

Houve uma diferença significativa entre homens e mulheres no que diz respeito à

ansiedade, sendo que as mulheres se apresentam mais ansiosas que os homens, já em relação à

12

depressão não houve diferença entre os dois grupos. Segundo Kinrys e Wygant (2005), mulheres

apresentam risco maior comparadas aos homens para o desenvolvimento de transtornos de

ansiedade. De acordo com pesquisas realizadas na população geral dos Estados Unidos da

América (EUA), as mulheres têm probabilidade significativamente maior de desenvolver

Transtornos do Pânico, Transtornos de Ansiedade Generalizada (TAG) e Transtorno do Estresse

pós Traumático (TEPT); os dados de tal estudo sugerem que os hormônios sexuais femininos e

seu ciclo podem influenciar o desenvolvimento e o curso de sintomas de ansiedade. Mulheres

com transtornos de ansiedade relatam maior gravidade dos sintomas e tendem a apresentar com

mais freqüência uma ou mais comorbidades psiquiátricas em comparação aos homens. As

mulheres com DRC geralmente tem ciclos irregulares, o que pode provocar uma alteração do

estado de humor, a prevalência de disfunção ovariana é bastante alta, além de altos níveis de

prolactina. Já na mulher transplantada ocorre uma melhora na fertilidade, o que pode estabilizar

os níveis de humor (Gassen, Herter, Garcia, Marroni, Milagre & Barros, 2009).

Estudos revelam que na população geral quadros de pânico e transtornos de ansiedade são

mais associados ao sexo feminino, pacientes jovens e de baixo status socioeconômico.

Adolescentes com DRC possuem índices mais elevados de queixas associadas à ansiedade. Os

sintomas ansiosos podem se dar devido à ansiedade antecipatória ao tratamento e adaptação

frente a este. Pesquisas apontam que os jovens com DRC estão em maior risco para a alteração

do bem-estar psicológico, pois não só necessitam se confrontar com os processos do

desenvolvimento normal e as dificuldades a ele associadas, como precisam cumprir exigências

adicionais que a doença lhes coloca. Alguns processos que ocorrem tipicamente na adolescência

podem sofrer alterações e mudanças quando se trata de um paciente renal crônico (Bizarro,

2001).

13

É sabido que existe uma relação entre ocupação e baixo nível de escolaridade com

surgimento de alguns transtornos. No entanto, em nosso estudo tais fatores parecem não ter sido

determinantes, pois, ao se analisar a relação entre depressão e ansiedade com ocupação, não

foram encontradas relações significativas entre os dois grupos, assim como foi observado

também que os graus de depressão e ansiedade não aumentavam na medida em que aumentavam

os anos de estudo.

Embora Castro et al., (2007) apontem que, na medida em que a doença renal crônica

evolui, maior é o comprometimento familiar e social, os resultados obtidos nesta pesquisa não

permitiram identificar associação entre comprometimento psíquico e a evolução da doença.

Observou-se que existe uma correlação entre depressão e ansiedade, ou seja, à medida que

há presença de sintomas depressivos, há também sintomas de ansiedade. A depressão é comum

em pacientes com doenças crônicas e, assim como na doença renal, frequentemente não é

diagnosticada. Segundo Moura Junior; Souza; Oliveira; Miranda; Teles e Neto (2008), depressão

e ansiedade são as síndromes mais freqüentes em pacientes em diálise, devido às inúmeras

pressões psicológicas e adaptação às novas condições de doença. Ainda segundo os autores,

embora o diagnóstico de depressão em doentes renais crônicos não esteja diretamente relacionado

à mortalidade, a qualidade de vida e a adesão ao tratamento estão associadas ao nível de

depressão destes pacientes. Tais sintomas de ansiedade e depressão na pré-diálise podem decorrer

de sentimentos como medo do desconhecido e incerteza com relação ao futuro, medo da morte,

falta de compreensão da doença, negação da doença pelo paciente e pela família, dentre outros.

A respeito da relação entre ansiedade e depressão, Teixeira (2001), em estudo realizado

ao longo de cinco anos de observação, constatou que o diagnóstico de depressão passa para

ansiedade em 2% dos casos e, no sentido contrário, da ansiedade para a depressão, em 24% dos

casos.

14

Uma limitação deste estudo consiste no fato de se tratar de um estudo transversal. Embora

não aponte resultados de um acompanhamento da amostra no decorrer do tempo, sua relevância

se faz pela raridade do tema voltado para a DRC pré-dialítica, abrindo uma nova perspectiva de

atuação nos profissionais de saúde nessa fase da doença, ressaltando-se a importância dos

trabalhos de prevenção não apenas direcionados aos parâmetros clínicos convencionais, mas

também voltados à saúde mental destes pacientes.

Considerações Finais

Os resultados obtidos neste estudo sugerem que os pacientes com DRC avaliados em

tratamento conservador, apesar de ainda não submetidos a tratamento dialítico, apresentam níveis

importantes de ansiedade e depressão, os quais precisam ser diagnosticados e tratados

precocemente. Torna-se, assim, necessária a realização de estudos prospectivos que visem

observar o impacto da saúde mental em desfechos, como a melhora da qualidade de vida, maior

estabilização na evolução da doença e maior aceitação do tratamento quando necessária a entrada

em terapia renal substitutiva.

Referências

Almeida, A.M. (2003). Revisão: a importância da saúde mental na qualidade de vida e sobrevida

do portador de insuficiência renal crônica. Jornal Brasileiro de Nefrologia, 25, 209-214.

Almeida, A.M., & Meleiro, A.M.AS. (2000). Depressão e insuficiência renal crônica: uma

revisão. Jornal Brasileiro de Nefrologia, 22, 192-200.

Bizarro, L. O bem estar psicológico de adolescentes com insuficiência renal crônica. (2001).

Psicologia, Saúde e Doenças, 2, 55-67.

15

Castro, M.C.M., et al. (2007). Screening, diagnosis, and treatment of depression in patients

with end-stage renal disease. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2,

1332-1342.

Cukor, D., Cohen, S.D., Peterson, R.A. & Kimmel, P.L. (2007). Psychosocial Aspects of

Chronic Disease: ESRD as a Paradigmatic Illness. Journal of the American Society of

Nephrology, 18, 3042–3055.

Cukor, D., et al. (2007). Depression and Anxiety in Urban Hemodialysis Patients. Clinical

Journal of the American Society of Nephrology, 2, 484-490.

Cukor, D., et al. (2008). Anxiety Disorders in Adults Treated by Hemodialysis: A Single-Center

Study. American Journal of Kidney Diseases, 52, 128- 136.

Cunha, J.A. (2001). Manual da versão em português das Escalas Beck. São Paulo: Casa do

Psicólogo.

Duarte, A.P., Mattevi, B.S., Berlim, M.T., Morsch, C., Thome, F. S. & Fleck, M.P.A. (2000).

Prevalência da depressão maior nos pacientes em hemodiálise crônica Revista do Hospital

das Clínicas de Porto Alegre, 20, 240-246.

Gassen, D,T., Herter, L.D., Garcia, C., Marroni, R., Milagre, M.M., Barros, V. Aspectos

ginecológicos e hormonais de pacientes nefropatas e transplantadas renais. (2009). Revista

do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, 29, 239-245.

Hedayati, S.S., Minhajuddin, A.T., Afshar, M., Toto, R.D., Trivedi, M.H., Rush, A.J. (2010).

Association between major depressive episodes in patients with chronic kidney disease

and initiation of dialysis, hospitalization, or death. Journal of the American Medical

Association, 303, 1946-1953.

16

KIDNEY DISEASE OUTCOMES QUALITY INITIATIVE (K/DOQI) – Clinical practice

guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification and stratification. (2002).

American Journal of Kidney Diseases, 39, S1-S246.

Kinrys, G., Wygant, L,E. (2005). Transtorno de Ansiedade em mulheres: gênero influencia o

tratamento? Revista Brasileira de Psiquiatria, 27, 43-50.

Kop, W.J., et al. (2011). Longitudinal association of depressive symptoms with rapid kidney

function decline and adverse clinical renal disease outcomes. Clinical Journal of the

American Society of Nephrology, 6, 1-11.

Moura Junior, R., Souza, C.A.M., Oliveira, I.R., Miranda, R.O., Teles, C. & Neto, J.A.M. (2008).

Risco de suicídio em pacientes em hemodiálise: evolução e mortalidade em três anos.

Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 57. 44-51.

Romão Júnior, J.E. (2004). Doença Renal crônica: Definição, Epidemiologia e Classificação.

Jornal Brasileiro de Nefrologia, 26, 1-3.

Santos, F.R., Lima, S.A., Elias, F.C., Magacho, E., Oliveira, L.A., Fernandes, B., Carmo, W.B.,

Abrita, R.R. & Bastos, M.G. (2008). Satisfação do paciente com atendimento

interdisciplinar num ambulatório de prevenção da doença renal crônica. Jornal Brasileiro

de Nefrologia, 30, 151-156.

Silva, O.M.M., Pereira, L.J.C., Martinelli, R. & Rocha, H. (1995) Fatores de risco para o

desemprego entre pacientes submetidos a programas de diálise regular. Jornal Brasileiro

de Nefrologia, 17, 47-50.

Souza, J.A.C. (2007). Inter-relações entre variáveis demográficas, perfil econômico, depressão,

desnutrição e diabetes mellitus em pacientes em programa de hemodiálise. Jornal

Brasileiro de Nefrologia, 29, 143-151.

17

Teixeira, J.M. (2001). Comorbidade: Depressão e Ansiedade. Revista de Psiquiatria, 3, 09-20.

Zimmermann, P.R., Carvalho, J.O. & Mari, J.J. (2004). Impacto da depressão e outros fatores

psicossociais no prognóstico de pacientes renais crônicos. Revista de Psiquiatria, 26, 312-

318.