DrPlinio-199_201410

-

Upload

luiz-prestes -

Category

Documents

-

view

5 -

download

0

description

Transcript of DrPlinio-199_201410

-

Publicao Mensal Ano XVII - N 199 Outubro de 2014

A verdadeira felicidade

-

AFirmeza, doura e senso do dever

2

o contemplarmos o olhar de Santo Antnio Maria Claret, no difcil perceber, ao lado de muita firmeza, uma bondade e uma doura incontestveis. um homem movido por um

alto senso do dever, fundado nas mais altas concepes religiosas e metafsicas. Esse varo est profundamente persuadido de que a posio por ele tomada a certa, a Religio que ele professa e ensina a verdadeira, de que ele um ministro de Deus, e prega a doutrina imutvel e eterna da Santa Igreja Catlica Apostlica Romana.

(Extrado de conferncia de 9/10/1987)

Claustro da Abadia de Fontfroide Narbona,

Frana , onde faleceu Santo Antnio Maria Claret Fra

ncis

co L

ecar

os

-

As matrias extradas de exposies verbais de Dr. Plinio

designadas por conferncias so adaptadas para a linguagem

escrita, sem reviso do autor

Publicao Mensal Ano XVII - N 199 Outubro de 2014

A verdadeira felicidade

3

Dr. PlinioDr. PlinioRevista mensal de cultura catlica, de

propriedade da Editora Retornarei Ltda. CNPJ - 02.389.379/0001-07

INSC. - 115.227.674.110

Diretor:

Antonio Augusto Lisba Miranda

Conselho Consultivo: Antonio Rodrigues Ferreira Carlos Augusto G. Picano

Jorge Eduardo G. Koury

Redao e Administrao: Rua Santo Egdio, 418

02461-010 S. Paulo - SP Tel: (11) 2236-1027

E-mail: [email protected]

Impresso e acabamento: Pavagraf Editora Grfica Ltda. Rua Baro do Serro Largo, 296

03335-000 S. Paulo - SP Tel: (11) 2606-2409

SumrioSumrioAno XVII - N 199 Outubro de 2014

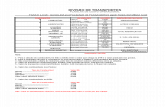

Preos da assinatura anual

Comum . . . . . . . . . . . . . . R$ 122,00Colaborador . . . . . . . . . . R$ 170,00Propulsor . . . . . . . . . . . . . R$ 395,00Grande Propulsor . . . . . . R$ 620,00Exemplar avulso . . . . . . . R$ 17,00

Servio de Atendimento ao Assinante

Tel./Fax: (11) 2236-1027

Editorial

4 Onde est a felicidade?

dona lucilia

6 Reflexo tranquila, suave e elevada

Sagrado corao dE JESuS

10 Opto pelo Sagrado Corao de Jesus

dr. Plinio comEnta...

16 Como enfrentar a dor

a SociEdadE analiSada Por dr. Plinio

22 Originalidades sadias

calEndrio doS SantoS

26 Santos de Outubro

Hagiografia

28 So Pedro de Alcntara: personificao da penitncia

luzES da civilizao criSt

32 Cidade florida, alegre e risonha - I

ltima Pgina

36 Firmamento de misericrdia

Na capa, o Zugspitze encimado por uma cruz - Alpes Bvaros, Alemanha Foto: Kora (CC 3.0)

-

Editorial

Onde est a felicidade?

D

4

esde que nossos primeiros pais foram expulsos do Paraso, a humanidade busca ser feliz. Embora sendo criatura limitada, o homem possui uma sede infinita de felicidade, a cuja noo as pessoas associam, com frequncia, o prazer, enquanto relacionam a ideia de in-

felicidade ao sofrimento e dor. mesmo esta a realidade ou, pelo contrrio, a felicidade pode estar presente na dor e no no pra-

zer?Partindo do pressuposto de que somente o prazer traz alegria, os conceitos de felicidade tornam-

-se quase to numerosos quanto so as pessoas existentes na face da Terra, pois cada indivduo ter seu modo peculiar de conceber o deleite. Contudo, poderiam ser classificados em dois principais gru-pos os homens que procuram a felicidade no gozo da vida.

Uma categoria de pessoas seria, por exemplo, daquelas que, voltando do trabalho, do colgio ou mesmo de um passeio, chegam tarde em casa vidas do pequeno conforto em uma poltrona macia junto televiso, aps um simples, mas saboroso jantar. Na garagem, est o automvel a garantir a comodidade da locomoo, e no banco, o dinheiro que assegura a estabilidade de uma vidinha sem preocupaes.

Para este gnero de pessoas, o homem sacia inteiramente seu desejo de felicidade desde que tenha suficiente dinheiro e sade para gozar esta vida sem ser perturbado.

H outro tipo de homens para os quais o trabalho sempre penoso e o repouso inspido, e a nica forma de alegria possvel na vida encontra-se no divertimento. Portanto, quanto mais se divertirem, tanto mais sero felizes, pois a fonte da felicidade est na diverso.

E por diverso entendem: viajar, ir a cinemas, teatros, lugares corruptos, fazer essas mil coisas que agradam sobremaneira o homem contemporneo, e s quais ele tende a se entregar sem freios.

Por vezes, a iluso de felicidade produzida por esse segundo gnero de pessoas leva muitos, cuja vida transcorre na prtica da Lei de Deus, a pensar: Que infelicidade devemos suportar por amor a Deus e por temor do Inferno! Mas, enfim, a vida morigerada, regular, sria no mesmo uma vida feliz. A felicidade est nas diverses.

Para nos ajudar a compreender a verdadeira noo de felicidade, Dr. Plinio considerava, em certa ocasio1, o contraste entre dois tipos humanos.

De um lado, um pax imerso em macias e coloridas almofadas, deleitando-se com o som das ondas que se quebram na muralha de seu palcio. Diante dele, uma mesinha sustenta um narguil cuja odo-rfica fumaa ele traga com agrado.

Ao seu alcance encontram-se deliciosas iguarias. Suas roupas, de tecidos leves e cores claras, aca-riciam e arejam sua pele enquanto agradam seus ouvidos ao roarem na seda das almofadas. Ele tem absolutamente tudo o que deseja. E assim transcorrem seus dias, em meio s delcias do repouso e da indolncia.

-

5

Declarao: Conformando-nos com os decretos do Sumo Pontfice Urbano VIII, de 13 de maro de 1625 e de 5 de junho de 1631, declaramos no querer antecipar o juzo da Santa Igreja no emprego de palavras ou na apreciao dos fatos edificantes publicados nesta revista. Em nossa inteno, os ttulos elogiosos no tm outro sentido seno o ordinrio, e em tudo nos submetemos, com filial amor, s decises da Santa Igreja.

Entretanto, por no ter sofrido o que deveria pelo exerccio fsico, mental e da vontade to-do o seu corpo e todos os seus nervos ficaram deteriorados. Se ele tivesse lutado e enfrentado difi-culdades, ter-se-ia estabelecido em sua alma um equilbrio fsico e psquico que a mera vida de de-leites no traz.

Sem dvida, ele goza de uma imensidade de prazeres. Ser, contudo, um homem feliz?Imaginemos, agora, outra cena: so trs horas da madrugada. Numa pitoresca aldeia da Sua,

todos dormem. Nota-se apenas o bruxulear de uma vela atravs da vidraa de uma digna e austera residncia.

Abre-se a porta, surge um vigoroso alpinista que, ao transpor os umbrais, sente o vento glido cortar-lhe as faces. Mas ele est bem agasalhado e dirige-se, resoluto, ao sop da montanha cujo pncaro deseja galgar.

Comea a escalada. A certa altura, contempla extasiado o despontar do Astro-Rei que iluminar seus passos ao longo da rdua ascenso.

Ao meio-dia, ambos Sol e alpinista atingem o pncaro. E enquanto os olhos deste brilham de alegria, os raios daquele refulgem sobre as neves circunvizinhas.

Em certo momento, tomado de varonil emoo, o alpinista ouve ao longe, quase como um sus-surro, o campanrio de sua aldeia a anunciar o Angelus.

Ele tira o gorro, reza e, entoando o Magnificat, glorifica Nossa Senhora, sob cuja proteo inicia a descida.

Ao chegar em casa, est exausto. Toma um banho, alimenta-se, deita-se e desfruta de um mereci-do repouso aps ter realizado uma grande faanha.

Quem mais feliz: o pax ou o alpinista?Aquele que, maneira do pax, foge da luta e do sofrimento, torna-se moleiro, e carrega o re-

morso e a vergonha da preguia que, nele, transformou-se em segunda natureza. Ele percebe que, sendo mole consigo mesmo, teve violncias injustas para com os outros e acabou sucumbindo na im-pureza por no querer recusar-se o prazer ignbil que o demnio lhe oferecia. Ele tem vergonha e nojo de si mesmo.

Pelo contrrio, quem escala as altas montanhas do sofrimento, das recusas e do herosmo, quan-tos sis v nascer! Quantas alegrias! Quanta paz de conscincia! Quanta certeza da unio com Nos-sa Senhora! Quanta limpeza interior! Quanta euforia no sentir a sua prpria fora concedida pe-la graa, qual ele soube corresponder! Que bem-estar dentro dessa alma! Esse bem-estar, no h fortuna na Terra que o pague!

Em suma, o homem verdadeiramente feliz o que sabe fazer as grandes escaladas da virtude.Na presente edio, o leitor encontrar esta importante temtica abordada por Dr. Plinio sob di-

versos e atraentes aspectos.

1) Conferncia de 13/3/1976.

-

SReflexo tranquila, suave e elevada

6

Dona LuciLiaLa

uren

z B

obke

Ao logo dos tempos, a Revoluo vai modificando no s as instituies, mas os modos de ser do homem e at sua fisionomia. Dona Lucilia, que nunca se deixou influenciar pela Revoluo, sempre manteve inaltervel seu semblante,

o qual indicava a elevao de suas cogitaes.

empre notei em mame uma caracterstica at certo ponto pessoal dela, e at certo ponto prpria poca da qual ela provinha que se evidencia-

va no contraste entre o modo de ser das pessoas antigas, e aquele considerado como ideal a partir dos anos vinte, depois da Primeira Guerra Mundial, quando a influncia moderna comeou a se generalizar pela Amrica do Sul, especialmente pelo Brasil.

Duas formas de fisionomias

As pessoas antigas tinham uma concepo da vida pe-la qual esta no consistia numa algazarra feita para se vi-

ver alegre o tempo inteiro. A fisionomia oficial do ho-mem no era alegre, mas sim pensativa.

Pensativa, no segundo o conceito contemporneo. Porque hoje em dia pensar significa preocupar-se em re-solver algum problema prtico, que foi impossvel so-lucionar antes e que, deixado para depois, ocupa-nos a ateno. E a fisionomia do indivduo preocupado com o problema prtico pedregoso, rido e sem graa no propriamente a do homem pensativo. O pensamento, no sentido da reflexo, vai s mais altas paragens do es-prito.

E, normalmente, quando uma pessoa responsvel do sculo XIX se fazia fotografar ou pintar, ainda que no estivesse preocupada, apresentava-se com a fisionomia que possua nas horas de reflexo.

Quando comea a influncia nova, no Brasil, ocorre o contrrio. A fisionomia no de quem alcanou xi-to, mas de quem est no gozo da vida que o xito pode-ria dar; ento uma cara alegre, necessariamente saud-vel e triunfante. Mas no triunfo de batalha, mas de al-gum que arrancou umas pepitas de ouro do cho e as est vendo, numa algazarra.

Eu notava muito a diferena entre essas fisiono-mias, que iam entrando para a moda e at via pes-soas mudarem de expresso para se ajustarem mo-da , e o semblante de mame, o qual ficou sempre o mesmo at sua morte. De 1920 para 1968, meio s-culo, as transformaes foram enormes. Ela, contudo, absolutamente no mudou. E a fisionomia que est no Quadrinho1 era a habitual dela. Alis, por onde o Quadrinho me toca.

-

7

Lumen fideiNessa fisionomia transparece o que h de ligeira e

discretamente enevoado na reflexo, porque o homem quando reflete no tem a expresso de quem exclama: Heureca! Eu descobri! Ele est procurando e, por isso, tem o semblante da indagao.

Mas h duas formas de inquirio: uma a de quem tem F e outra a de quem no a possui. A indagao de quem no tem F parte da incerteza e procura a certeza. A pessoa que possui F no tem insegurana e, quando indaga, est certa de que encontrar a verdade.

Ento, em Dona Lucilia havia a reflexo, a meditao aplicada, mas tranquila e suave, objetiva, porm elevada, sem ser terra a terra. Havia no fundo de seu olhar e de toda a sua pessoa o lumen da F, uma certeza: No fun-do, eu confio, tudo se arranja, dar certo, esperemos! Sei que h um corredor longo e obscuro para atravessar, mas a luz de onde eu venho e a luz para onde vou, o lumen fi-dei, me acompanha nessa trajetria; caminharei serena!

Isso se notava em mil situaes, de mil maneiras. Pra-ticamente, o que eu sentia no convvio com ela, e era um dos deleites para mim. Eu vinha da batalha, da luta, e encontrava sempre aquela mesma posio, aquela aco-lhida deleitvel. E no 1 andar2 parece-me encontrar ain-da a mesma coisa, julgo sentir um impondervel.

J tive oportunidade de dizer que, para mim, o 1 an-dar no minha casa. Juridicamente minha residncia; mas moralmente a casa dela. Se pudesse, eu mandava atender ao telefone dizendo: Casa de Dona Lucilia Cor-ra de Oliveira. Esse impondervel eu julgo encontrar em todas as salas da residncia.

Ela era uma dona de casa, no uma pessoa de grandes lances, grandes ditos, nada disso. A ao de sua presen-a valia muito mais do que as coisas que ela dizia ou es-crevia. Nas cartas dela h uma ao de presena que va-le mais do que o sentido literal das palavras. Dir-se-ia, ao menos para meus ouvidos de filho, que aquelas cartas tm uma espcie de acompanhamento subsnico, musi-cal; quase seu timbre de voz, sua amenidade, dizendo as coisas correntes, no convvio dirio.

No era uma pessoa, por exemplo, de exprimir um pensamento para algum tomar nota. Ela era to despre-tensiosa que nem passava pela sua mente ser focalizada dessa maneira.

Morte de Dona Gabriela

Dona Lucilia foi uma filha muito boa. Tinha um gran-de entusiasmo pelo pai, e queria muito bem e admirava a sua me. Quando o pai dela morreu, eu tinha um ano de idade, mas por ocasio do falecimento de sua me3, j era homem feito.

Quando eu soube da morte de minha av, minha me j se encontrava em seu prprio quarto. Dirigi-me logo para l para ver como ela estava e prestar alguma assis-tncia, acarici-la, enfim, consol-la. Porque minha preo-cupao era com ela, evidentemente. Imaginei encontr--la convulsionada.

Entrei no quarto e a encontrei deitada, inteiramente vestida, sobre a cama, numa atitude de distenso com-pleta, sem verter uma lgrima nem dizer uma palavra.

Pensei que me aproximando ela tivesse alguma rea-o, e dissesse, por exemplo: Filho, como estou tris-te!, ou qualquer coisa do gnero. Absolutamente na-da. Ela percebeu bem que eu estava entrando, mas ao contrrio do costume dela, no fez o menor movimento, nem para me acolher, nem para me dizer algo. At me assustei um pouco, chegando a me perguntar se ela esta-ria desmaiada, mas vi logo que no.

Notei que ela estava, no numa atitude de distenso, mas completamente largada, devido dor pelo que aca-bava de lhe acontecer. E observei que se encontrava in-teiramente lcida, sem frenesi, sem nervosismos, sem de-sespero, e apenas pensando no fato.

Quer dizer, a morte foi nos dada como um castigo. To-dos sabem que o homem no Paraso terrestre, por um dom preternatural por natureza, o homem mortal , era

-

Dona LuciLia

8

Quadro de Dona Gabriela, na residncia de Dr. Plinio

-

9

imortal. Esse dom foi suspenso como castigo pelo peca-do. E a morte uma lei to sagrada e to alta que, segun-do uma corrente de telogos, nem Nossa Senhora quis Se excetuar dessa lei. Seria ultrarrazovel, uma vez que Ela era concebida sem pecado original. A Me de Deus dese-jou falecer e sua morte chamada dormio da Santssi-ma Virgem; ou seja, foi uma morte to leve que compa-rada a um sono. Mas um modo de dizer, porque a morte a morte A alma separou-se do corpo, e houve o estra-alhamento que sabemos.

Eu vi que mame considerava isso inteiramente de fren-te, e o dolorido para ela era o estraalhamento de sua me. Dona Lucilia estava medindo esse acontecimento com a calma de uma pessoa reflexiva, que presta ateno no fato e pensando: Ela foi objeto desta dor, e agora sua alma est separada do corpo at a ressurreio dos mortos.

Um fruto de categoria da Civilizao Crist

Ela nutria pela me um alto conceito; considerava--a uma senhora virtuosa e, ademais, pelos hbitos e por uma poro de outras circunstncias, via em Dona Ga-briela uma espcie de fruto de categoria da Civilizao Crist. Assim Dona Lucilia refletia sobre a morte da me e o desaparecimento deste ente de categoria, que ela ti-nha admirado tanto.

Procurei distra-la um pouco, sentei-me ao lado dela e peguei um de seus braos, para ver se desviava sua aten-o, levando-a a pensar em outra coisa que aligeirasse o

peso da reflexo. Mame notou bem minha presena, es-tava com os olhos bem abertos, e percebi que seu corpo estava com temperatura normal. Entretanto, ela no res-pondeu, no reagiu em nada, no se deixou desviar.

Vi que ela recebeu bem o que eu estava fazendo, mas como quem diz: Meu filho, no momento minha aten-o para outra coisa; e continuou refletindo tranquila.

Passadas algumas horas, voltei l, e aos poucos es-sa impresso ia se atenuando. Depois ela estava de p e acompanhando aquelas questes de funerais, cumprindo seu dever de filha da falecida e que morava na casa.

Quando encontrei Dona Lucilia em seu quarto, no notei que ela estivesse naquele momento rezando pela alma de sua me. Tero nas mos possivelmente no tinha, pois eu teria percebido. Isso uma coisa inteiramente cabvel, certa-mente ela rezou, mas no tenho sinal disso. De uma coisa es-tou certo: ela estava considerando o ocorrido com muita se-riedade, muita elevao, numa perspectiva religiosa. v

(Extrado de conferncia de 9/8/1981)

1) Quadro a leo, que muito agradou a Dr. Plinio, pintado por um de seus discpulos, com base em uma das ltimas foto-grafias de Dona Lucilia. Ver Revista Dr. Plinio n. 119, p. 6-9.

2) Modo habitual de Dr. Plinio se referir ao seu apartamento na Rua Alagoas, Bairro Higienpolis, regio central de So Paulo.

3) Gabriela Ribeiro dos Santos, falecida em 6/1/1934.

ltima fotografia de Dona Gabriela, Dona Lucilia e Dr. Plinio no incio da dcada de 1930

-

QOpto pelo Sagrado Corao de Jesus

10

SagraDo corao De JeSuS

Ainda menino, em suas cogitaes a respeito do contraste entre dois mundos e duas mentalidades, Dr. Plinio viu-se

diante de uma alternativa, cuja escolha orientaria toda a sua existncia. Nossa Senhora o ajudou a fazer a opo certa e a

adotar o verdadeiro caminho.

uem me conhece pode ter a impresso de que sou compreensivo e sinto atrao apenas pela classe aristocrtica, e que no dou importncia, no te-

nho zelo, estima nem desvelo pelas outras classes. Porque quando falo a respeito da classe aristocrtica tenho um fo-go especial, e isso indica certamente uma preferncia; e em vez de uma opo preferencial pelos pobres, decor-reria da uma opo preferencial pelos nobres.

A vida em torno da Igreja do Corao de Jesus

Para verem o quanto essa impresso no verdadeira, conto a tentao que para mim chegou a constituir o an-tigo Largo do Corao de Jesus1.

Eu tinha entre 10 e 13 anos. A primeira nota que esse Largo apresentava era de muito pouco movimento, por-que naquele tempo o automvel ainda era artigo de lu-xo e no constitua transporte para qualquer pessoa com um pouquinho de conforto, como atualmente. Por cau-sa disso, o nmero de automveis que transitavam por l era bem menor do que hoje. Tambm no havia nibus, o transporte coletivo era o bonde.

Uma linha de bonde percorria a Rua Baro de Pira-cicaba, que atravessa o Largo do Corao de Jesus. Os bondes iam e vinham, mas eram tambm raros, pois a populao da cidade era pequena.

Por isso, o Largo era, antes de tudo, muito tranquilo e, eminentemente, habitado por uma pequena burguesia ou um proletariado aburguesado, com uma camada de operrios suponho que filhos de imigrantes que ti-nham feito algum dinheirinho e comprado casinhas em torno daquele local.

Toda essa gente formava quase uma vida de aldeia muito aconchegada, em torno da igreja a qual, para a So Paulo daquele tempo, parecia enorme, com aquela torre muito alta que tambm parecia colossal, cujo car-rilho, ao meio-dia e s seis horas da tarde, tocava a me-lodia: Louvando a Maria, o povo fiel, a voz repetia, de So Gabriel: Ave, ave, ave Maria... Uma cano popu-lar muito simptica e respeitvel.

A ateno se voltava, ento, para a imagem do Sagra-do Corao de Jesus dourada, em cima da torre, com os braos abertos, indicando a receptividade do Corao dEle para todo o mundo. Aquele som enchia a praa.

Tinha-se a impresso de cada badalada ser uma no-ta de cristal que, quebrando-se em mil pequenas bolhas, penetrava em tudo.

Busto de Dom Jos de Camargo Barros

No centro do Largo h um busto do Bispo Dom Jos de Camargo Barros, que se tornou clebre por ter parti-cipado do naufrgio de um navio de passageiros chama-

-

11

Tony

Jef

f

Quem estivesse no Largo poderia ver certo nmero de moradores que, das casas em volta, vinham chegando pa-ra a bno. Formavam propriamente aquilo que se pode-ria chamar o beatrio, o conjunto de beatos e beatas que caminhavam muito devagarzinho, conversando uma con-versota que nunca acabava e nem se interrompia.

As beatas, senhoras sofridas na vida, com uns xalezi-nhos, uns arranjinhos, de quem tem suas economias... Os beatos, ou era gente que no trabalhava mais e vivia de rendazinhas, ou ainda exercia um trabalhinho metdi-co, pequenininho, que os esmagava um pouquinho mais a cada dia. Via-se que eles estavam sujeitos a um proces-so de achatamento, com o tempo iam ficando mais baixi-nhos, sumidinhos, as roupas mais rapadinhas, mas com a alminha contente e a vidinha arranjada.

Quando chegava a hora marcada, entrava o padre na igreja, expunha o Santssimo, comeava o Tantum ergo e por fim dava a bno, enquanto tocava o sino; era um momento de muito recolhimento, muita piedade e eleva-o espiritual.

Depois, todos saam. Tratava-se de um mundo que no era o meu, fechado para mim, mas eu queria saber como era e, por isso, ficava prestando ateno neles.

Largo do Corao de Jesus nos anos 20

do Sirius, vindo da Europa para o Brasil. Ele era um prelado de So Paulo e viajava com um colega de Pin-damonhangaba2, que fora sagrado bispo por So Pio X e nomeado arcebispo de um Estado do Norte do Brasil.

Em certo momento houve o naufrgio, e o nmero de salva-vidas era insuficiente para os passageiros. Dom Jo-s de Camargo Barros ficou com um salva-vidas, mas, no havendo outro para o futuro arcebispo, exigiu que este, absolutamente, aceitasse o seu. Ele o tomou e, com isso, conseguiu sobreviver ao naufrgio. Mas Dom Jos de Camargo Barros morreu.

Fizeram-lhe, ento, no alto de uma coluna, um busto que a meu ver no d a ideia de seu martrio, mas de um bispo muito bem assentado na vida, plcido, olhan-do o movimento que passa. Mas tinha-se a impresso de que, quando os sons das badaladas desciam sobre a pra-a e se multiplicavam sob a forma de bolhazinhas de luz e de cristal, Dom Jos de Camargo Barros, do alto de seu pedestal, dava uma bno.

Quando anoitecia, s vezes pelas seis horas, a farm-cia chamada Farmcia Corao de Jesus o armazm parece que se denominava Emprio Corao de Jesus, tudo se chamava Corao de Jesus ali em volta; eram outros tempos tinha, como em geral nas farmcias daquele tempo, uns globos de cristal enormes com ma-tria corante, vermelha, verde, azul, dourada, e atrs um foco de luz; aquilo formava uma luz ampliada que a mim, assaz colorista, impressionava muito; eu achava interes-sante ver aqueles focos de luz.

Bno do Santssimo Sacramento

Um pouco mais tarde, o sino do Corao de Jesus, que soava todas as horas, comeava a dar outro sinal: era a bno do Santssimo Sacramento.

-

12

SagraDo corao De JeSuS

Igreja do Sagrado Corao de Jesus - So Paulo, Brasil

Sempre me interessou soberanamente a anlise, a ob-servao da vida. Saber como esse, aquele, como vive, como pensa, para onde vai, como se relaciona com aquele, com aquela, com aquilo, como aconteceu tal coisa, como vai acontecer Isso me atraa a ateno fabulosamente!

No sei o que pensariam daquele menino curioso. Eu no contava a ningum em casa, porque julgariam extra-

vagncia dedicar--me a essas cogita-es sociais.

Eu percebia que, quando os beatos e as bea-tas entravam, eles eram como des-crevi, mas quan-do deixavam a igreja, saam com uma dimenso de alma muito maior. Certos reservat-rios interiores de resignao, de su-blimidade, de ele-vao de esprito, estavam reabaste-cidos at o dia se-guinte.

O Sagrado Co-rao de Jesus os tinha dessedenta-

do, a rogos de Nossa Senhora Auxiliadora, e eles saam supersaciados; e se desfaziam na bruma ainda violcea do dia que estava se pondo.

A alta classe rural tradicional de So Paulo

E o menino curioso ia sozinho para casa fazendo refle-xes Eu andava trs ou quatro quarteires e chegava a minha casa, onde encontrava um outro mundo, que no o da pequena burguesia do Largo do Corao de Jesus.

Aos domingos, na Missa das onze horas, o aspecto do pblico da igreja era inteiramente diferente. As pessoas que, mais ou menos, representavam uma aristocracia lo-cal em So Paulo frequentavam essa Missa.

Viam-se chegar os bonitos automveis, as senhoras de idade madura em bonitas toilettes, muitos dos homens ainda usando fraque e cartola por homenagem a Deus, Senhor de todas as coisas, a Quem eles iam visitar.

Quando eu era bem pequeno, meu pai com frequncia ia de fraque Igreja do Corao de Jesus. Ele dizia que em Pernambuco chamavam o fraque a roupa de ver a Deus.

Era um mundo em que aparecia muito do antigo do-naire, algo de corte dessa espcie de aristocracia consti-tuda pela alta classe rural tradicional de So Paulo.

Havia uma rua limtrofe que marcava o comeo do mundo da antiga aristocracia rural: um mundo europei-zado, aberto s ideias novas, com bastante dinheiro, e at luxo, com preocupaes de progresso para si mesmo, de conforto, etc.; e com toda a agitao poltica, mundana, cultural, toda a alegria, todo o tom hollywoodiano que caracterizava aquele tempo.

Antipatia pelo jazz e amor ao rgo

O jazz era o grande escndalo sonoro de ento. pre-ciso dizer que antipatizei com o jazz desde o primeiro momento em que o ouvi, assim como amei o rgo desde que tomei conscincia de sua existncia.

Meu ambiente domstico era um misto de rgo e de jazz. A tradio, que inegavelmente havia, tocava o r-go. Mas assim como as badaladas desciam no Largo Co-rao de Jesus, tambm as cacofonias do jazz cobriam o mundo e entravam tambm na residncia da Rua Baro de Limeira, 77, onde havia espritos aggiornati3 segundo o jazz, e outros ajustados tradio, entre os quais Do-na Lucilia e eu.

Eu estava inserido em toda aquela sarabanda, qual no se pode negar certo brilho e o deleite da vida. E eu era sensvel a esse brilho e a esse deleite. Quer dizer, a vi-da com luxo, as viagens para a Europa em navios-palcio com sales de dois andares, o turismo pelo Velho Conti-nente, o palacete enorme em So Paulo, automveis de luxo vindos da Europa, dos Estados Unidos

Tudo isso me atraa muitssimo, mas constitua um po-lo de atrao inteiramente diferente do Largo Corao de Jesus. E, sem cogitar de minha vocao pois eu ain-da no tinha noo dela , do ponto de vista meramente individual, cheguei a me pr esta pergunta:

O que me convm mais para levar uma vida agradvel: integrar-me nesse mundo agitado e brilhante, mas traba-lhoso, ou no mundo do Largo Corao de Jesus, nessa vi-dinha, vivendo luz ou sombra do Santurio, sem aven-turas nem riscos, nem problemas, nem complexidades; simplesmente afundar-me no anonimato, destacando-me do meu meio como uma figura que some e afunda na pe-numbra agradvel do Largo Corao de Jesus?

Seriamente hesitei entre uma coisa e outra. De tal mo-do a atrao nobilirquica no uma mania em mim, que os meus lados fracos ter-me-iam levado a me afundar na vidinha: Ah! deixe correr o marfim Eles que se ar-ranjem! Vou levar uma vida sossegada, rezando e depois fazendo mais ou menos nada. Para que fazer alguma coi-sa? Desde que eu viva bem, nada mais me incomoda!

Insp

etor

ia S

ales

iana

de

So

Pau

lo

-

13

Acima, rgo da Catedral de Granada, Espanha. Ao lado, grupo de jazz

O que me impediu de me deixar levar por essa hiptese foi uma noo do dever. Vol-to a dizer, no era a ideia da vocao, que ainda no se tinha es-boado em meu es-prito; mas a noo de que cada pessoa que levasse consigo um nome histrico, e se afundasse nes-

sa bruma, era como uma estrela que se apagaria no cu. Embora seja menos trabalhoso para uma estrela afundar na bruma a ficar cintilando pelos sculos dos sculos, a obrigao da estrela cintilar.

Eu, Plinio Corra de Oliveira, tinha o direito de me afundar? No! Essa opo, eu a exerci, portanto, no em virtude de uma ideia de comodismo, de vantagens, de

prazer, mas do dever, vencendo o meu pendor natural-mente indolente.

Aristocracia paulista: trato cerimonioso e mobilirio das residncias

Eu notava, entretanto, tambm nas pessoas da aristo-cracia, o conflito de duas influncias. De um lado, a velha tradio portuguesa, muito afim em alguns pontos com a tradio francesa, pela qual a nota distintiva do homem educado era uma seriedade amvel, at afvel, mas prin-cipalmente seriedade. Secundariamente, como um orna-to complementar, vinham a afabilidade e a amabilidade.

De maneira que se vssemos um desses senhores ou uma dessas senhoras andando sozinhos na rua, a fisionomia que faziam era sria, de quem estava cnscio de sua importncia.

Se um menino ou um rapaz conhecido deles passasse perto, tinha a obrigao de cumpriment-los, tirando o chapu. O senhor respondia amavelmente o cumprimen-to, com um sorriso e erguendo discretamente seu cha-

Sr

gio

Hol

lman

n

Frei

mut

Bah

lo

-

14

SagraDo corao De JeSuSpu-coco. s vezes puxava uma conversa, sempre com-posta e cerimoniosa: Como vo os seus? Ouvi dizer que a Dona tal est adoentada... J melhorou? Ser que va-mos nos encontrar de novo este ano em tal estao de guas? Eu gostaria tanto Diga l em casa

Por mais afvel que tivesse sido a conversa, ao final, novo cumprimento tirando os chapus de parte a par-te. Quando o senhor, e mesmo as senhoras, tinham mais intimidade, batiam ligeiramente com a ponta dos dedos nos ombros do mais jovem, o que representava, simboli-camente, um abrao.

Esse trato cerimonioso encontrava seu correlato no ambiente e no mobilirio das residncias.

Toda casa que se prezasse tinha um salo com mveis dourados estilo Lus XIV, XV, XVI, ou um pouco mais longe, Lus XIII, e a parede revestida de damasco, ou de papel vindo da Europa, tambm dourados, ou painis de damasco de outras cores. Lustres de cristal.

Se as posses da famlia permitiam, o hall era de mrmore. Cortinas de damasco, sedas, veludos, quadros a leo, tape-tes felpudos que abafavam o som de quem entrava nas salas.

Mesmo na intimidade do lar, o modo de as pessoas se dirigirem umas s outras era repleto dessa seriedade. At a brincadeira era com um tom cheio de respeito, o qual constitua uma espcie de atmosfera de gs ou de lqui-do, no qual a vida inteira estava imersa.

Influncia de Hollywood

Entretanto, tudo isso se foi abrindo para a influncia de Hollywood. As msicas tocadas pelos discos nas vitro-

las, as canes que se cantarolavam, as senhoras dedilha-vam no piano ou os rapazes executavam no violino, tudo isso era hollywoodiano.

O resultado era a difuso de uma gargalhada superfi-cial, agitada, estridente e sem significado profundo. Por-que a influncia de Hollywood era a da gargalhada, da brincadeirada, da semi-imoralidade sedenta da imorali-dade completa, da aventura sfrega: cowboy, tiros no te-to, motocicletas, torcidas...

Eu percebia essas duas influncias que se combatiam. Aquela seriedade sacral de outrora ia sendo enxotada pela superficialidade trivial, adoradora da mquina, do dinheiro, da corrupo. Tinha que dar na civilizao mo-derna.

Muitas daquelas pessoas respeitveis, que estavam com seus filhos e netos na Missa pela manh, iam lev--los na sesso de cinema, tarde.

Observei o seguinte: quando se encontravam na Missa do Sagrado Corao de Jesus, todo o lado tradicional de-les vinha tona e os dominava; quando estavam no cine-ma, ficavam cheios do esprito de Hollywood.

De onde me vinham ideias meditadas no meu silncio, como esta: Se esse aspecto tradicional floresce na Igre-ja do Corao de Jesus e em outras igrejas de So Pau-lo aonde s vezes tambm vou Missa , mas no se desenvolve no cinema, h uma relao de aliana, de afinidade entre esse ambiente, essa Religio e esse lado bom; e existe uma relao, no de aliana, mas de anta-gonismo, entre a Igreja e esse lado ruim que se patenteia quando eles vo ao cinema.

Para ilustrar esse pensamento, imaginemos o jazz sen-do tocado na Igreja do Corao de Jesus. Uma blasf-mia! Ou um rgo executando msica religiosa, para acompanhar certas fitas de cinema: parava o rgo ou a fita, porque os dois no iam juntos!

Donde eu conclua haver no cinema um princpio hostil ao Sagrado Corao de Jesus, enquanto que na vida tradicional, um princpio que procede dEle.

Eu olhava em torno de mim e pensava: Que rea-o teriam essas pessoas se eu lhes dissesse que estou cogitando isso? Afirmariam que no assim, que no estou entendendo nada, que esse antagonismo no se pe Porque eles no queriam fazer a opo, a es-colha e, portanto, no desejavam confessar o antago-nismo. O resultado que eles deixavam a parte boa ser devorada pela m, como um cncer.

Eu dizia no meu ntimo: Opto pelo Sagrado Co-rao de Jesus!

Sagrado Corao de Jesus - Igreja de So Pedro e So Paulo, Alscia (Frana)

Salo decorado segundo o estilo do sc. XIX - Chteux aux Combes,

Byans-sur-Doubs (Frana)

Lncr

etin

-

15

Horror ao mofo e desejo de uma alegria s e casta

Por t-Lo conhecido e me deixado modelar por Ele, tanto quanto minha misria permitia, eu estranhava uma coisa dissonante de Nosso Senhor. Por isso tambm, eu reconhecia nEle a regra a ser seguida qualquer que fosse o sacrifcio, a batalha. E o critrio para diferenciar o bem e o mal, a verdade e o erro, estar consonante com o Sa-grado Corao.

Isso um ato de adorao, de devoo e supe, evi-dentemente, rezar a Ele, visitar sua imagem na igreja dEle, t-Lo em vista na imagem dEle em minha casa, e

dirigir-me a Nosso Senhor por meio da Me dEle. Quer dizer, ser devoto, devotssimo de Nossa Senhora, como canal necessrio para chegar at Ele.

Estou cnscio, deliciosamente cnscio, at o fundo de minha alma, de que eu nunca teria chegado a nada disso se no fosse a intercesso de Nossa Senhora.

O que aconteceu com alguns outros que conheci, apa-rentemente grandes rezadores? De manh, rezavam num manual, mas no tinham suficiente amor para, na hora do cinema, estar se lembrando dAquele a Quem tinham re-zado; e evitavam a opo. Logo, cada vez mais a devoo ao Sagrado Corao de Jesus tornava-se uma frmula, e a entrega mentalidade do cinema, uma realidade.

Havia, ademais, um problema na dualidade jazz e tra-dio. que a tradio aparecia tristonha, incapaz de suscitar alegria, vida, verdadeiro esprito de luta e algo que no fosse mofo. Era preciso um ato de F para acre-ditar que essa tradio tinha inspirado coisas como as Cruzadas, de tal maneira ela estava carregada de mofo.

Como a nica forma de alegria estereotipada era a hollywoodiana, no havia uma frmula para dar escoamento psicolgico ao jbilo, para o qual a alma tem tendncia, seno os padres hollywoodianos daquele tempo. Por isso, para um catlico, ser ale-gre era uma espcie de infidelidade. Em sentido con-trrio, ser tradicional, fiel Igreja de sempre, parecia trazer como corolrio ser tristonho, abatido. E eu ti-nha horror ao mofo e a tudo quanto no vida.

Quando entrei para o Movimento Mariano, uma das metas que tive foi de fazer sentir que eu no

renunciava nem um pouco alegria s e cas-ta de viver.

Est assim, de um modo muito sumrio, narrado, tanto quanto me possvel, um

dos itinerrios de minha alma rumo ao Sagrado Corao de Jesus. v

(Extrado de conferncia de

18/12/1985)

1) Situado no Bairro Campos Elseos, zona central de So

Paulo.2) Municpio da Regio Metropolitana do Vale do Paraba, ao Norte do Es-

tado de So Paulo.3) Do italiano: atua-lizados. Aqui tem o sentido de estar na moda.

Ral

ph H

amm

ann

-

Como enfrentar a dor

N

Dr. PLinio comenta...

16

Ao receber com alegria um pedido de seus discpulos para discorrer a respeito do amor cruz, Dr. Plinio traa importantes diretrizes sobre como enfrentar, com F e entusiasmo, os sofrimentos inerentes

existncia humana.

ada eu desejava tanto quanto o momento em que filhos meus me pedissem o amor da cruz. Pois se nossa Obra , de um lado, um instru-

mento para a conquista do Reino de Maria, de outro uma semente desse Reino. E no tenho como autntica essa semente, como sendo efetivamente uma semente, a no ser quando notar nela o amor cruz.

Grandes alegrias e grandes sofrimentos

compreensvel, portanto, que ao ouvir esta semen-te me dizer: Pai, para ser uma semente falta-me ainda o

amor da cruz. Dai-me isto!, eu solte um brado do fun-do de minha alma!

Veio-me ao esprito o episdio ocorrido com Cons-tantino, quando ele viu no cu aparecer uma cruz na qual estava escrita a frase Neste sinal vencers In hoc signo vinces, e pensei: Ele no ter sentido tal-vez uma alegria to viva, to intensa, quanto sinto no momento em que ouo meus discpulos me pedirem isso.

A cruz! O que devemos pensar a respeito dela? O que pensar sobre o sofrimento?

As pocas histricas na vida de um povo, de uma rea de civilizao ou, conforme o caso, na vida da humanida-de inteira, so mais ou menos parecidas com as da vida de um homem.

A vida humana padro, comum, abrange grandes ale-grias e tambm grandes sofrimentos, que se alternam se-gundo uma ordem disposta pela sabedoria divina, dentro dos planos da providncia geral que Deus tem para o co-mum dos homens, e da providncia especial para aque-les que Ele chama, ama particularmente e, portanto, d vocaes especiais.

Remdios, condecoraes, sinais de glria

Ento as cruzes no entram apenas num aparente acaso do vaivm aparentemente cego dos acontecimen-tos da vida, mas elas vm escolhidas como curativos, re-mdios, como condecoraes, sinais de glria.

Uma por uma, elas so colocadas pela mo do Divino Pastor a rogos dAquela por meio de Quem nos vm to-

das as graas e, portanto, todas as cruzes. Estas nos chegam em momentos nos quais muitas vezes ns

-

17

Tim

othy

Rin

g

no as entendemos, mas elas se apresentam e temos que suport-las.

E, neste sentido, h pocas histricas nas quais as cruzes se apresentam para os homens fazendo com que eles sofram muito. De outro lado, existem outras eras histricas em que os homens sofrem menos. H tam-bm pocas histricas em que a alma dos povos est mais sensvel dor, e outras eras histricas em que est menos sensvel dor.

O modo prprio de considerar o que , ou no , sofrimento na vi-da, o que alegra ou no alegra a existncia, decorre dessas mutaes do esprito huma-no que vo se dando ao lon-go da vida de um homem le-gitimamente; mas que se vo sucedendo tambm no decor-rer da vida dos povos. E que variam no homem de acordo com as disposies do seu temperamen-to, mutveis segundo os dias, as circunstncias, a oca-sio; mutveis nos povos tambm conforme os dias, as circunstncias e a ocasio.

O sofrimento o preo da vitria

Nosso Senhor Jesus Cristo, do alto da Cruz, ofereceu um sacrifcio misteriosamente superabundante. Na cir-cunciso Ele verteu algo do seu Sangue divino. Uma go-ta desse Sangue isto certeza de F teria bastado para operar a Redeno. Mas, por desgnios dEle, esse Sangue foi derramado abundantemente ao longo da Pai-xo e no alto da Cruz.

E esse Sangue seria mais do que suficiente para remir o mundo, mas assim mesmo Ele quis de Nossa Senhora o sofrimento terrvel pelo qual Ela passou ao p da Cruz. De maneira tal que Maria Santssima chamada Corre-dentora do gnero humano. Ela teve tal participao na dor dEle, que aquilo comps, por vontade de Nosso Se-nhor, o preo que Ele pagou.

Mas o Redentor quer que os catlicos, at o fim do mundo, continuem a sofrer com Ele junto da Cruz. E que, quando os mpios forem punidos, os catlicos pade-am tambm, e muitas vezes sofram mais do que os m-pios e queiram esse sofrimento, porque com isso eles es-to comprando a vitria.

A condio da vitria o sofrimento. A luta tem uma grande significao para a vitria, em muito larga medi-da porque ela faz sofrer. Se no fizesse padecer, ela te-ria uma significao muito menor para a vitria. O sofri-mento o preo da vitria. E este sofrimento tal que

Crucifixo da Catedral de So Paulo, Brasil

-

18

Dr. PLinio comenta...

Jesus no Horto das Oliveiras - Catedral Santurio da Virgem de Guadalupe, Texas (EUA)

And

reas

Pra

efck

e C

C 3

.0

tendo sido os homens resgatados pelo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, infinitamente precioso, e s pelo sangue dEle sem embargo o Divino Salva-dor quer, para que isto seja inteiramente til aos ho-mens, que ns soframos juntos.

Um clice resplandecente com o Sangue de Cristo

Ento fica o sofrimento da Cruz, por assim dizer a metfora que vou indicar no teologicamente muito correta suspenso entre o cu e a Terra, com milhes de almas que o demnio vai tragando, e que Nossa Senhora est chamando com o seu sorriso, sua bondade, suas bnos; de um lado, os bons na Terra lutam por essas almas, e, de outro lado, o Inferno est avanando e conquistando.

Entre as duas cenas, imaginem suspenso num Cu maravilhoso apenas um clice resplandecente, e den-tro dele o precioso Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo; entre o mal tremendo e o remdio, preciso que muitos homens saiam da multido e bradem: Se-nhor, caia sobre ns o vosso sofrimento, mas sobre o mundo o vosso Sangue redentor!

Ento, como que o clice transborda, o Sangue pre-cioso ferve, comea a extravasar e se derrama. Mas na Terra h homens que padecem cruelmente para que is-to acontea. Eles esto pagando o preo necessrio para que desa esse Sangue redentor e divino.

Com o sofrimento isso acontece; sem sofrimento isso no acontece. Portanto, preciso sofrer. E todo o entu-siasmo que no conduza a esta resoluo de sofrer, von-tade de festa, no de vitria; desejo de desafogar contra o adversrio nosso amor-prprio ferido, de se vingar por-que ele nos fez mal, de limpar a Terra da presena abjeta dele, de cem coisas que consultam ao nosso egosmo, no vontade da vitria de Deus, Nosso Senhor.

A pessoa que possui vontade verdadeira da vitria dEle aquela que pode dizer: Ainda que um raio te-nha que me torrar e liquidar, um incndio me consumir, se este o preo para que eu conquiste tudo o que deve-ria conquistar, eu quero!

No nos iludamos, o caminho, o preo, este.Vejo quanto Nossa Senhora visita vossas almas com

consolao, com alegria, mas tambm com sofrimento. Percebo bem, nas ocasies de provao, os pnicos, os desconcertos, a dor, as dificuldades.

Espero que, se encontrei um olhar sofredor, ele nun-ca tenha deixado de encontrar no meu olhar a consola-o que eu lhe tenha querido dar. Mas para ajudar a carregar a cruz, para exortar a que, em relao a esse so-frimento, ele seja varo, seja cristo catlico! Quer dizer,

meta o peito e diga: Dor, tu s um gldio. Eu vou de en-contro a ti at que o gldio me vare!

Episdio do Horto das Oliveiras

Devemos compreender que a vida sem dor uma es-pcie de mula sem cabea, a me da natureza, no tem sentido. No momento em que falta a dor, a cruz den-tro do nosso panorama, porque o panorama est mal visto.

Mas essa dor ns temos que entender como enfren-t-la!

Para compreendermos quais eram as disposies de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao longo da sua Paixo, deve-mos prestar ateno nos Santos que o exemplo dEle foi suscitando ao longo da Histria. Tudo quanto eles senti-ram diante de suas prprias dores, Nosso Senhor sentiu de um modo infinitamente mais perfeito, e foi assim que Ele enfrentou a Cruz.

Ento, quando se toma o episdio adorvel do Horto das Oliveiras episdio que entre todos me toca, por-que a hora em que Nosso Senhor mediu o tamanho do clice e disse Eu quero!, e fechou este trato com o Pa-dre Eterno: Meu Pai, se no h outro remdio, compro por esse preo esses filhos que Vs quereis que Eu res-gate e que quero resgatar. Eu aceito! , percebe-se que havia em Jesus a grande dor clssica dAquele que o An-tigo Testamento chamava Vir dolorum1, o Varo de todas

-

19

Martrio de So Thomas Becket - Igreja de Santa Maria, Waase (Alemanha)

Kar

l-Hei

nz M

eure

r C

C 3

.0

as dores, suando sangue no isolamento, durante a noite. E isto ocorreu enquanto a cidade dormitava espera de acordar para o grande crime; e nas trevas da noite Judas e os outros deicidas j estavam com a trama feita, e co-meavam a procur-Lo para mat-Lo.

Mas havia nEle o entusiasmo de Carlos Magno, o m-peto dos Cruzados, o fogo de So Lus ou de So Fernan-do, ou do Bem-aventurado Nunlvares Pereira2 e de to-dos os guerreiros cristos de todas as pocas. E tambm a nfase de todos os Doutores, de todos os apologistas, a severidade de todos os telogos, as desconfianas de to-das as inquisies equilibradas e santas, o mpeto de ao de todos os missionrios; tudo isso havia neste passo de-cidido com que Jesus tomou a Cruz e levou-A at o alto do Calvrio!

Nesta Terra ningum escapa da dor

Ns no interpretamos Nosso Senhor por inteiro se O vemos sentado, vestindo a tnica de bobo, com a coroa de irriso na cabea, e no pensamos que Ele carregou essa coroa com altivez muito maior do que Carlos Mag-no haveria de levar a sua.

Quer dizer, todos os belos atos de virtude praticados nas vastides da Histria da Igreja at agora, e at o fim do mundo, encontram sua raiz naqueles fatos da vida de Jesus, Nosso Senhor. Recompondo esses atos de virtu-de e remontando at a raiz, compreendemos o que nes-ta havia. Mais ou menos como quem toma a raiz de uma planta: se no viu a flor nem o fru-to que a planta d, no conhece o contedo verdadeiro da raiz.

Ora, as frutas e as flores que Nosso Senhor deu foram essas, e no medita bem na Paixo dEle quem no capaz de tomar a His-tria da Igreja hoje e remontar pa-ra trs, at os dias de Nosso Se-nhor, e procurar no Sagrado Cora-o dEle todos esses aspectos que ali havia de um modo superexce-lente.

Nesse sentido, todo o entusias-mo, todo o fogo de So Paulo, to-da a firmeza de So Pedro depois de Pentecostes, todo o amor ext-tico de So Joo, tudo, at as coi-sas mais recentes que esto acon-tecendo neste momento por amor a Ele, e que ns no sabemos, re-produzem uma aceitao da Cruz de Nosso Senhor, com um aspecto

moral que a santssima humanidade dEle tinha no mo-mento que Ele sofreu.

A morte. O Cu est cheio de almas que passaram pe-la morte, a qual sempre uma dor. uma dor at para as criancinhas que morrem batizadas, sem conscincia; no momento de morrer, elas sofrem s vezes doenas crudelssimas e aparecem logo para receber, sem jul-gamento, a glria do Padre Eterno. Mas levam o seu con-tributo: elas sofreram. A vida assim.

Certa vez, li numa revista francesa: On entre, on crie: cest la vie; on crie, on sort: cest la mort Entra-se e ge-me-se: a vida que comea; geme-se e sai-se: a morte. At as criancinhas entram com a sua moedinha de dor!

F e entusiasmo

Vemos, ento, que vil sonegador de impostos o tipo que faz o seguinte raciocnio: Eu no quero sofrer por-que muito duro. Quero todo o resto. Mas como no pos-so sonegar todos os sofrimentos que tenho diante de mim, vou padec-los mal sofridos, meio fraudulentamente, por-que, no total, quero fazer parte da parada da vitria.

Isso no tem sentido!Na essncia, o que entusiasmo, convico, F?F uma convico adquirida em conformidade com

as leis da razo, mas de fato incutida pela graa. Esta convico deve ser to forte, que o homem esteja dispos-to a morrer por ela. Porque o homem cr, e no momento em que ele creu lhe dado o primeiro ato de amor, mas

-

20

Dr. PLinio comenta...no primeiro ato de amor vem este pedido e esta exign-cia: morrer por Deus, se for necessrio.

Amar a Deus sobre todas as coisas isto; amar o Cria-dor exceto em caso de morte no seria am-Lo acima de tudo. Ento, a F firme gera este amor cruz, este dese-jo de pagar o tributo da cruz.

O que o entusiasmo? uma forma tal de amor, pelo qual a pessoa no aceita o sofrimento apenas com resig-nao, mas tem desejo de sofrer.

No que consiste esse desejo? Em pensar do seguinte modo: Percebo que algo eu tenho que pagar, quero pa-gar, e terei vergonha por no faz-lo. Mas vejo mais: h gente que no paga e a quem Nossa Senhora ama tam-bm e quer salvar. Compreendo que, se eu sofrer, con-corro para a salvao daqueles que Ela quer salvar. En-to, eu quero sofrer! Quero de um querer sobrenatural e varonil, catlico, apostlico, romano! o ato de vonta-de fecundo que produz de fato o sacrifcio.

O entusiasmo filho da F e da razo, e est baseado na constncia.

Pode acontecer que, vendo uma alma que Maria San-tssima quer salvar, eu note, pelas circunstncias, que Ela quer tanto salv-la que, provavelmente, quando eu ti-

ver sofrido por ela e ela for resgatada, Nossa Senhora vai am-la mais do que a mim. Vou ficar, portanto, num se-gundo plano na dileo dAquela por Quem eu dou tudo.

Um gro de areia que faz mover um imenso astro

Por exemplo, imaginemos algum numa cidade do Imprio Romano do Ocidente, j evangelizado, que v passar pelas ruas de Milo um jovem, roando pela ida-de madura, com olhar de fogo, inteligentssimo, deita os olhos sobre ele e percebe um chamado.

Esse jovem um devasso, tem maus costumes, e fre-quenta um templo hertico. algum que recusou to-das as graas.

O observador olha e diz: Entretanto, o chamado con-tinua. Ele ser um colosso se disser sim, mas para isso Nossa Senhora quer que algum sofra. Minha Me, pa-ra que ele seja mais do que eu, Vos d uma glria que no fui chamado a Vos dar, para que Vs o ameis mais do que a mim, e para que eu, no meu desinteresse, veja a vossa predileo por ele, ame a vossa predileo e vos glorifique, eu Vos dou o que sou, to pouco e to zero. Quem sabe se, desta gota que sou eu, Vs tirareis o ne-cessrio para converter este homem que se chama Agos-tinho, tem uma boa me chamada Mnica e nasceu em Cartago?

Esse observador talvez um homenzinho que est pe-dindo esmola porta da igreja, ou um pobre escravo con-vertido, ou um medocre atolado no arenal da pequena burguesia, que ningum conhece e resolve aceitar uma coisa dessas.

Ele volta para casa, est se sentindo normalmente bem e de repente sofre um ataque cerebral. Comea a cavalgata das dores e a morte que vem.

Em certo momento, pouco antes de ele morrer, um Anjo lhe aparece e diz:

Meu filho, julgas que sou teu Anjo da Guarda. Sou muito mais do que ele. A ti foi dado um Anjo servidor e vassalo meu; eu sou o suserano de teu Anjo da Guarda. Sou o Anjo da Guarda de Agostinho, por quem morres, porque homens como Agostinho so tutelados por Ar-canjos e no por Anjos. Eu venho te dizer que Agostinho est se convertendo, ele terminar a converso no mo-mento em que tu expirares.

E o moribundo responde: Mnica gerou para a Terra Agostinho; e depois o

gerou o para a santidade, pelas suas inumerveis dores e tormentos. Faltava esta pequena nulidade para se acres-centar a tudo isso. Eu fui o pequeno gro de areia que ps a mover esse astro imenso. Morro em paz. Magnifi-cat por Agostinho!

Santo Agostinho e Santa Mnica assistem ao sermo de Santo Ambrsio - Museu de Arte da Catalunha, Espanha

Rep

rodu

o

-

21

Mat

tis C

C 3

.0

preciso levar o nos-so desinteresse at l! Se no, nada feito.

Ento, devemos que-rer que os outros sejam mais santos do que ns, desde que sejamos to santos quanto seja o de-sgnio de Deus a nosso respeito.

Se quisermos ser fortes, devemos rezar e receber a Sagrada Eucaristia

H almas a quem Nos-sa Senhora pede: Meu filho, tu s feito de tal maneira, tua constitui-o fsica, psicolgica, o passado que carregas nas veias e tudo o mais so tais, que te dado agora fazer um ato de vontade de aceitao ou rejei-o , que marcar tua vida de modo decisivo. Diga sim, mas diga j, de boca cheia, de corao cheio, e durante toda a vi-da v dizendo sim cada vez mais, porque um pouco que afrouxares diminuir o brilho de teu sim final. De ti Eu quero que sejas como uma trombeta proftica soando cada vez mais alto, im-placvel na exigncia consigo mesmo, at que tenhas da-do o ltimo tom, e os cus e as terras se movam porque tu tocaste a tua trombeta certa.

Pode haver almas assim, e elas devem ter uma gene-rosidade total desde o primeiro momento. Mas h almas que no so assim, olham para si mesmas e dizem: Com-preendo que deveria fazer isso. Enquanto Dr. Plinio est falando, estou resolvido a tudo, mas eu me conheo. De-pois, vou ser fraco. Tenho fora para essa virtudezinha de todos os dias, mas para a grande virtude de um gran-de lance, quando que eu vou ter fora? E agora, o que fazer?

Isso assim com todo mundo. O homem mais feno-menal que pudssemos imaginar, o mais perfeito em certas circunstncias lhe faltam as foras. Nenhum ho-mem tem foras para cumprir duravelmente os Manda-

mentos na sua totalidade. E, portanto, ele precisa de uma fora sobrenatural, com a qual ele pode tudo.

Se ele no rezar e no pedir um derrotado, um espaventoso, um fanfar-ro. Ele poder at se fa-zer passar por um heri, mas no ser verdadeira-mente um heri aos olhos de Deus.

Portanto, preciso ser humilde e reconhecer is-to a respeito de si mesmo e dizer: Eu tenho que pe-dir, pedir, pedir, at o mo-mento em que efetiva-mente seja atendido.

Pedir como, a quem?As primeiras Salve-

-Rainhas que rezei aos ps de Nossa Senhora Au-xiliadora3 foram porque eu me sentia pavorosa-mente fraco. Fui fraqussi-mo, debilssimo, e eu pen-sava que salve queria di-zer salvai-me; no sa-bia que era uma saudao. Ento eu a rezava com es-se sentido.

Muitssimas vezes eu ainda rezo dando palavra salve o mesmo sentido in-gnuo e errado, mas que corresponde ao apelo de minha alma: Salvai-me, Rainha, Me de misericrdia, vida, do-ura, esperana, nossa. Salvai- me agora, neste momen-to, nesta situao, nesta ocasio, deste modo. Salvai-me, eu vos peo, salvai-me!

E Nossa Senhora nunca faltou. Se quiserdes ser fortes, rezai a Salve-Rainha e alimen-

tai-vos com o Po dos fortes, do qual o man no foi se-no uma prefigura: a Sagrada Eucaristia.

Quem comunga e reza a Salve-Rainha torna-se forte, se desejar a fortaleza. v

(Extrado de conferncia de 18/9/1982)

1) Is 53, 3 (Vulgata).2) Canonizado em 26/4/2009.3) Ver Revista Dr. Plinio n. 1, p. 4-7; n. 100, p. 33-34.

Nossa Senhora Assunta ao Cu Catedral de Bolzano, Itlia

-

Originalidades sadias

A

22

a SocieDaDe anaLiSaDa Por Dr. PLinio

s criaturas podem ter analogias, mas nunca se repetem. Isso se evidencia mais entre as criatu-ras vivas do que entre as inertes, e mais ainda

no homem, por ser uma criatura superior s de vida ve-getal ou animal.

Originalidades de uma sociedade

Por causa dessa diferena, pela qual cada criatu-ra viva nica no gnero e, portanto, original em al-guns pontos, a vida que nela circula tambm nica e original. E a fisionomia completa, quer da socieda-de pequena, quer da sociedade grande, s se apanha na considerao de suas originalidades e de suas afi-nidades. Tomo aqui o termo afinidade como sendo,

Vila medieval de Conques, Frana

Jean

-Pol

GR

AN

DM

ON

T

num sentido um pouco forado, o contrrio da origi-nalidade.

Quando se chega a ter conhecimento, ou a tomar em devida considerao, a unicidade de uma determinada sociedade, captando o que ela tem de nico para conhe-cer as suas legtimas originalidades, e dar a estas todo o espao que merecem ter na vida, s ento toda a riqueza potencial de uma nao floresce, vem luz do Sol.

Por exemplo, para aproveitarmos toda a riqueza de vida que existe no Vale do Roncal1, preciso tomar em considerao que cada aldeia tem, dentro da atmosfera desse vale, uma originalidade, a qual devemos deixar flo-rescer.

Dados os efeitos do pecado original na humanidade, a boa ordem exige que se faam regulamentos e determi-

Unicidade, originalidade, turismo, nmero excessivo de leis, dinastia, autogesto, meios de locomoo rpidos,

contemplao, recolhimento, impregnao causada pelo ambiente, Reino de Maria. Nesta conferncia Dr. Plinio alinha todos esses temas e faz mais algumas luminosas

explicitaes a respeito da sociedade orgnica.

-

23

Besal, Catalunha (Espanha)

Mik

ipon

s

naes que esmagam um tanto algumas originalidades. Acredito que no Paraso Terrestre no seria assim.

Algum poderia fazer do den a seguinte ideia equi-vocada: Ado e Eva teriam filhos que seriam a cpia exa-ta deles, e existiria uma sociedade em que todos gostas-sem do mesmo modo, das mesmas flores, dos mesmos peixes, e das mesmas horas do dia. No!

Haveria mentalidades medianas que gostariam do Sol do meio-dia, mentalidades noturnas que se encantassem mais com a noite; existiriam todas as variedades em to-das as espcies de campos, desabrochando sem contu-ses.

Turismo e nmero excessivo de leis

Mas neste vale de lgrimas existem contuses, e a lu-ta contra a Revoluo nos obriga, muitas vezes, a com-bater originalidades dentro das quais se meteu o dem-nio. Devemos lamentar que isto seja necessrio, e uma razo a mais para, combatendo o mal com energia, pou-par avidamente aquilo que possa ser originalidade sadia. No entra, portanto, qualquer liberalismo dentro disso.

Por outro lado, as originalidades no devem ser esti-muladas de um modo artificial. Estimular mais criar

condies propcias do que impor um determinado mo-do de ser.

Por exemplo, no sou muito favorvel a que, havendo em certa montanha basca uma festa muito bonita, se co-loque o esguicho do turismo em cima daquilo. Imola, li-quida! O correto deixar aquilo florescer, proporcionan-do para isso as condies, como faz um agricultor que no puxa a planta para cima, mas dispe os elementos para que ela cresa. Assim tambm se deve fazer com os regionalismos.

Seria preciso haver um regime por onde fosse dado a essas originalidades se modelarem e se organizarem, em vez de termos perptuos legisladores que se renem nas cmaras para fazerem torrentes de leis que no resolvem nada.

Certo jurista sustentava, no prefcio de seu livro sobre leis, que o velho princpio de que ningum pode alegar a ignorncia da lei uma quimera dentro de certos Esta-dos do Brasil de hoje, porque h tantas leis que se um ho-mem passasse a vida estudando-as, no teria nem de lon-ge conseguido conhecer todas as leis existentes no Pas.

H uma mxima latina atribuda a Tcito que diz: Corruptissima republica, plurim leges. Quer dizer, quando o Estado corrupto, as leis se multiplicam.

-

24

a SocieDaDe anaLiSaDa Por Dr. PLinioAcho que a lei , at certo ponto, o contrrio da vida;

o plano da teoria, elaborado sem tomar em considera-o para onde as pessoas andam, e com uma ordem: Ca-minhem por ali! A lei necessria e no pode ser vista s assim, mas ela facilmente representa esse papel, e preci-samos deixar as espontaneidades sadias, dentro da Mo-ral, florescerem, porque esta a vida. Chamo de vida a movimentao do homem a partir de sua prpria unici-dade e suas originalidades.

Organicidade e autogesto

O que sustenta uma sociedade a vitalidade existen-te em seus vrios elementos: as clulas, os rgos e os or-ganismos, para me servir novamente dessa metfora. E a sade de uma sociedade est no bom relacionamento desses mesmos componentes, o que supe como elemen-to indispensvel, entre outras coisas, a expanso espon-tnea daquilo que legtimo, conforme a Lei de Deus, e nico, caracterstico daquele lugar.

Como estou acentuando muito esse lado orgnico, ha-veria o perigo de surgir o seguinte mal-entendido: Ento, a felicidade ideal dos homens seria a autogesto!

Minha resposta a seguinte: imaginem um organis-mo humano em que fosse possvel desintegrar todas as clulas e espalh-las pelo cho. Elas seriam lanadas na morte, porque prprio da clula no ter esta vida indi-vidualista. Ela possui, sem dvida, uma vida individual, mas sem o vcio de separar-se. A clula no separatista, ela deseja a unio, os fatores da unidade como elemen-to complementar da originalidade. Da, por exemplo, eu julgar que no Reino de Espanha, por maior que seja o nmero de Guipscoas2 ali existentes, a unidade da nao uma necessidade, mas trata-se de uma necessi-dade complementar desta prodigiosa variedade.

Ento, se eu estivesse diante de um movimento de des-centralizao exagerada, faria a apologia da unio, do fa-tor unidade, sem o qual essas variedades davam no caos.

Dentro dessa perspectiva, o Estado no principal-mente um regulador de questes de impostos, de alfn-dega etc., mas, sobretudo, um ente que torna possvel e conveniente a prtica da virtude, contendo como um dos fatores a reta ordenao das almas no plano natural.

Papel da dinastia

Por causa disso, o rei um smbolo que se irradia pa-ra toda a nao e possui uma individualidade prpria, que no pura e simplesmente uma sntese do pas, mas algo de singular a ser estudado e envolve a seguinte questo: Numa sociedade orgnica assim, qual o papel de uma dinastia?

A dinastia uma espcie de unidade formada natu-ralmente, mas no sem uma particular providncia; na ordem sobrenatural a dinastia no se mantm sem gra-as especiais, ela constitui um pequeno todo, distinto do resto do pas. Dir-se-ia que h uma patriazinha daque-les que constituem a dinastia, e que engloba as possibi-lidades de entendimento com todas as Guipscoas e Subguipscoas, como todas as Castelas ou as Ca-talunhas.

Todos, olhando para o rei, tm a impresso de que sua regio est presente dentro dele, mas ao mesmo tempo com uma sensao de que todo o reino est em cada re-gio, com suas autonomias. Entretanto h algo a mais, meio providencial, meio sagrado, que a coroao ou a posse do rei pelas mos da Igreja torna mais sagrado ain-da, e que contm o futuro; inclui algo que, sem merecer o nome tcnico de proftico, tem qualquer coisa de pro-ftico e , por isso, o ponto comum de encontro de todos os reinos e de todas as Espanhas.

Acontece que as Guipscoas, ou Catalunhas, ou Andaluzias, ou Castelas, olhando para o rei veem-se ali, dentro dele, e contemplam algo que no ele nem nenhuma das outras regies; o ponto da fidelidade de-las, porque percebem que, olhando para aquele ponto, elas caminham para a plena expanso de si prprias.

Trata-se de algo elaborado por um processo de sele-o natural, acrescido de uma riqueza de alma particular, que faz com que, a meu ver, as dinastias verdadeiras se-jam, em geral, mais ou menos como se Deus abenoasse uma rvore para que desse um fruto especialmente mag-

Uma das ilustraes do livro Usos e Costumes de Barcelona, Espanha

Geo

rg-h

esse

n

-

25

nfico, mas seria uma ao de ordem natural. Assim tam-bm Ele pode abenoar uma nao para que d uma di-nastia, a qual uma espcie de sntese de tudo quanto a nao possui, e dos ideais mais perfeitos que ela deve ter, por onde veja o que ela seria se tivesse anos de pro-gresso espiritual, intelectual e cultural. Representa, por-tanto, o futuro.

Algum poderia objetar: O senhor est expondo uma ideia deformada da dinastia, ao apresent-la como sendo o futuro. Ela o passado, a tradio.

A dinastia a continuidade, ela vem do passado tra-zendo consigo uma imagem que a nao vai realizando gradualmente. Aquilo que a dinastia traz consigo foi um ideal do pas no passado, mantido no presente, com os devidos desenvolvimentos inerentes ao progresso da na-o, e que contm as sementes do ideal do pas de ama-nh.

Contemplao e recolhimento

Um tema correlato com esse que uma sociedade as-sim supe um estilo de vida mais contemplativo.

Ao pensarmos em uma sociedade onde as pessoas fos-sem mais contemplativas, logo nos vem imaginao uma boa dona de casa que est fazendo tric ou croch, e con-templando... O marido dela um marceneiro que se en-contra num edifcio ao lado, fazendo cadeiras, e est tam-bm contemplando; e todo mundo da cidade contempla, ao mesmo tempo em que efetua suas diversas tarefas.

Seria uma coisa linda, mas que se apresenta como meio irrealiz-vel, pois, no sentido corrente da palavra contemplar, raramente as pessoas contemplam.

Contudo, nos ambientes onde h muita continuidade, as pessoas se impregnam, e essa impregnao a prpria respirao da alma. Nas sociedades antigas, com pequenas cidades e poucos meios de comu-

nicao entre si, com populao no to colossal, os ambien-

tes eram muito mais fixos e a impregnao psico-

lgica muito mais na-tural e profunda.

Isso levanta uma questo de difcil so-luo: Ento, a so-ciedade orgnica en-contra dificuldades

com o trem, a autoes-trada, o automvel, o

nibus, o avio, e tantos outros frutos do progresso

tecnolgico?Embora dispondo desses

meios de locomoo rpidos, e at aperfeioados, a Pro-vidncia pode fazer com que os homens no tenham a necessidade de viver correndo de um lado para o outro, proporcionando, assim, condies para terem a alma re-colhida.

A graa pode tudo e, correspondendo a ela, poss-vel imaginar que os homens encontrem os meios de no chegarem aos excessos de nossos dias, embora as formas de locomoo proporcionem isso.

Costumo ser muito parco em previses a respeito do Reino de Maria, exatamente porque acho que supera todas as nossas cogitaes, mas possvel que o poder dos Anjos sobre os homens e as preservaes da inocncia nas pessoas sejam muito maiores, e que esse fator ajude muito a manter em ordem, dentro do progresso, a humanidade. v

(Extrado de conferncia de 9/8/1991)

1) Situado ao Norte da Espanha, na Provncia de Navarra. Ver Revista Dr. Plinio n. 197, p. 8-9.

2) Referncia a uma pequena provncia do Pas Basco, lo-calizada no Norte da Espanha. Ver Revista Dr. Plinio n. 198, p. 23.

Comuna de Bidarray, Aquitnia (Frana)

Mic

hael

Cla

rke

August Muller

-

Calendrio dos santos * outubro *

26

Santa Teresa de Jesus

Rep

rodu

o

8. Santo Hugo, religioso (a. 1233). Aps ter prestado servio militar na Terra Santa, foi designado Mestre da En-comenda da Ordem de So Joo de Jerusalm na cidade de Gnova, Itlia, onde se destacou pela sua bondade e ca-ridade com os pobres.

9. So Dionsio, bispo, e companheiros, mrtires (sc. III).

So Joo Leonardi, presbtero (1609).Santo Abrao, patriarca. Atendendo ao chamado de

Deus, partiu de Ur dos Caldeus em busca da terra prome-tida.

10. Beato Eduardo Detkens, mrtir (1942). Sacerdote polons morto na cmara de gs, em Linz, ustria.

11. So Meinardo, bispo (1196). Monge alemo que, j em avanada idade, partiu para evangelizar a Letnia, on-de foi ordenado Bispo.

12. Solenidade de Nossa Senhora da Conceio Apare-cida.

So Flix IV, Papa (530). Transformou dois templos do Foro Romano na baslica dedicada aos Santos Cosme

e Damio.

13. So Rmulo, bispo (sc. V). Cheio de ardor apostlico, morreu duran-te uma visita pastoral aos povoados rurais de sua diocese de Gnova, Itlia.

14. So Calisto I, Papa e mrtir (c. 222).

Beato Diogo Kagayama Haito, mrtir (1619). No-bre samurai e governador da cidade. Morreu decapi-tado em Kokura, Japo, en-quanto rezava com um cru-cifixo na mo.

15. Santa Teresa de Je-sus, virgem e Doutora da Igreja (1582).

So Severo de Trveris, bispo (sc. V). Foi compa-nheiro de So Germano de

1. Santa Teresinha do Menino Jesus, virgem e Doutora da Igreja (1897).

Beato Lus Maria Mnti, religioso (1900). Funda-dor da Congregao dos Filhos da Imaculada Conceio. Morreu na casa para rfos por ele instituda em Saron-no, Itlia.

2. Santos Anjos da Guarda.Beato Antnio Chevrier, presbtero (1879). Fundou em

Lyon, Frana, a Obra da Providncia do Prado.

3. Bem-aventurados Andr de Soveral, Ambrsio Fran-cisco Ferro, presbteros, e companheiros, mrtires (1645).

Santo Hesquio, monge (sc. IV). Discpulo de Santo Hilario e seu companheiro de peregrinao, morreu em Mayuma, Palestina.

4. So Francisco de Assis, religioso (1226).Santa urea, abadessa (c. 666). Designada por Santo

Elgio para ser superiora do mosteiro por ele fundado em Paris segundo a regra de So Columbano.

5. XXVII Domingo do Tempo Comum.So Benedito, o Negro, religioso (1589).Santa Flora, virgem

(1347). Religiosa da Or-dem de So Joo de Jeru-salm. Dedicou-se assis-tncia aos enfermos po-bres no Hospital de Beau-lieu, Frana.

6. So Bruno, presbtero e eremita (1101).

Beata Maria Rosa Duro-cher, virgem (1849). Fun-dou em Longueuil, Canad, a Congregao das Irms dos Santos Nomes de Jesus e Maria.

7. Nossa Senhora do Rosrio.

Beato Martinho Cid, abade (1152). Fundou o mosteiro de Bellafuente, em Valparaso, Espanha, e o agregou Ordem Cister-ciense.

-

Calendrio dos santos * outubro *

27

So Lucas

Rep

rodu

co

Auxerre na luta contra a heresia pelagiana na Bretanha e pregou aos Germanos o Evangelho. Morreu em Trveris, Alemanha.

16. Santa Edwiges, religiosa (1243).

Santa Margarida Maria Ala-coque, virgem (1690).

Beato Agostinho Thevar-pa-rampil, presbtero (1973). Sa-cerdote da eparquia srio-mala-bar de Palai, no Estado de Kera-la, consagrou sua vida ao apos-tolado com os dalit, ou intoc-veis.

17. Santo Incio de Antio-quia, bispo e mrtir (107).

Beato Tiago Burin, presbtero e mrtir (1794). Exerceu clan-destinamente seu ministrio pas-toral durante a Revoluo Fran-cesa. Foi fuzilado quando cele-brava Missa em Laval, tendo em suas mos o Sagrado Clice.

18. So Lucas, Evangelista.So Pedro de Alcntara, presbtero (1562). Ver pgi-

na 28.

19. XXIX Domingo do Tempo Comum.So Joo de Brbeuf, Isaac Jogues, presbteros, e com-

panheiros, mrtires (1642-1649).So Paulo da Cruz, presbtero (1775).

20. Santa Adelina, abadessa (c. 1125). Primeira supe-riora do mosteiro de Mortain, em Savigny, Frana, que fundou com a ajuda de seu irmo So Vital.

21. So Pedro Yu Tae-chol, mrtir (1839). Tendo sido preso com apenas 13 anos exortava seus companheiros de cativeiro a suportar os suplcios. Foi morto em Seul, Coreia do Sul, por estrangulamento, aps ser cruelmente flagelado.

22. So Moderano, abade (c. 720). Foi Bispo de Ren-nes, Frana, e depois abade do mosteiro de Berceto, It-lia. Destacou-se por seu amor solido e devoo aos lu-gares santos.

23. So Joo de Capistrano, presbtero (1456).

Santo Incio, bispo (877). Perseguido e exilado por repreen-der o imperador Bardas pelo re-pdio de sua legtima esposa. Por interveno do Papa Nicolau I, foi restitudo sua sede patriarcal de Constantiopla.

24. Santo Antnio Maria Cla-ret, bispo (1870). Ver pgina 2.

25. Santo Antnio de SantAna Galvo, presbtero (1822).

So Frutos, eremita (c. 715). Distribuiu seus bens aos pobres e passou a levar vida eremtica num rochedo perto de Segvia.

26. XXX Domingo do Tempo Comum.

Santos Luciano e Marciano, mrtires (c. 250). Queimados vi-vos em Izmit, Turquia, por ordem do procnsul Sabino.

27. Beato Bartolomeu de Bre-ganza, bispo (1270). Frade dominicano que instituiu a Milcia de Jesus Cristo em Vicenza, Itlia, onde foi Bis-po.

28. So Simo e So Judas Tadeu, Apstolos.So Ferrcio, mrtir (c. 300). Abandonou o servio

militar para servir melhor e mais livremente a Cristo. Foi martirizado em Mogncia, Alemanha.

29. So Zenbio, presbtero (sc. IV). Recebeu a pal-ma do martrio em Sidon, Lbano, enquanto exortava seus companheiros a dar sua vida por Cristo.

30. Santa Eutrpia, mrtir (c. sc. III). Sofreu cruis tormentos em Alexandria, Egito, por se negar a renegar a Cristo.

31. Beato Cristvo de Romanha, presbtero (1272). Frade menor enviado pelo prprio So Francisco de Assis para pregar na Aquitnia. Morreu centenrio em Cahors, Frana.

-

SSo Pedro de Alcntara: personificao da

penitncia

Hagiografia

28

Eug

enio

Han

sen

Devido exploso de orgulho e sensualidade promovida pela Renascena, havia no sculo XVI uma tendncia geral das pessoas em procurar o

gozo da vida e abominar a penitncia. So Pedro de Alcntara enfrentou essa onda, e brilhou na Santa Igreja pelo seu esprito de mortificao

levado at a sublimidade.

o Pedro de Alcntara era um santo sumamente penitente, a prpria personificao da penitncia na Igreja Catlica, no sculo XVI. A respeito do

carter penitente deste religioso, podemos tecer algumas consideraes.

Esprito de contemplao e de penitncia, na sociedade civil

Na Santa Igreja Catlica, nem todos so chamados a ser contemplativos, mas para que todos aqueles que vi-vam no sculo tenham a medida de contemplao neces-sria, cumpre haver algumas Ordens que levem o espri-to de contemplao to longe quanto possvel. Essas Or-dens do uma espcie de sustentao nota contempla-tiva que deve caber na vida comum de todos os homens, que querem realmente se santificar.

muito expressivo que o prprio So Francisco de Assis tenha fundado a Ordem Terceira dos Frades Me-nores, para pr cobro generalizao do desejo das pes-soas, no sculo XIII, de entrarem para a Ordem francis-cana. Tantos eram os que queriam ser franciscanos, que o sculo corria o risco de ficar abandonado. Ento, para

Imagem de So Pedro de Alcntara - Baslica de Nossa Senhora do Sagrado Corao e de So Jos, Mxico

-

29

O Profeta Jeremias lamentando a destruio de Jerusalm - Rijksmuseum, Amsterd (Holanda do Norte)

Vin

cent

Ste

enbe

rg (

CC

-3.

0)

que o esprito franciscano pudesse florescer no mundo, ele fundou a Ordem Terceira que foi uma espcie de pa-dro para a fundao depois de Ordens Terceiras em ou-tras famlias religiosas.

O que se diz da contemplao, pode-se afirmar da pe-nitncia tambm. No h a possibilidade de todos os ho-mens praticarem as penitncias que os grandes santos penitentes fizeram, nem isso seria desejvel. Se todos quisessem pratic-las, a Igreja poria um freio a isso.

Deve haver uma certa medida de penitncia na vida quotidiana do homem comum, que quer seriamente se santificar; e os grandes santos penitentes, os grandes san-tos sofredores so exatamente aqueles que mantm nos outros, pelo exemplo e pelo deslumbramento da penitn-cia que praticaram, o esprito de penitncia necessrio.

A este ttulo, so pilares da Igreja porque, como o sal que evita a podrido, eles conservam esse esprito na so-ciedade civil, nas Ordens religiosas no especialmente consagradas penitncia, no clero secular e nos mais al-tos degraus da Hierarquia eclesistica.

E isto fez So Pedro de Alcntara numa poca na qual o esprito de penitncia era abominado, a Renascena esta-va tomando conta do mundo e, exatamente em virtude da-quela exploso de orgulho e de sensualidade qual me re-firo em meu livro Revoluo e Contra-Revoluo1, havia uma tendncia universal para fazer da vida uma larga srie de prazeres, at transform-la num ininterrupto gozo.

Duas formas de penitncia

Por penitncia entendemos, antes de tudo, as doenas, os infortnios, os desastres, as humilhaes a que os ou-tros nos sujeitam, as incompreenses, todas as coisas que nos fazem sofrer, permitidas por Deus ou que Ele manda e das quais no podemos fugir.

Alm disso, existem as penitncias voluntrias que im-pomos a ns mesmos por amor de Deus. A ladainha do Cardeal Merry del Val2 sugere muitas penitncias assim, implicitamente. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado, Jesus, dai-me a graa de desej-lo! Quer dizer, se tendo a oportunidade de ser honrado e no h glria especial de Deus nisso, fao uma bonita penitncia apagando-me e permitindo que outros sejam honrados para, por esta maneira, eu sofrer, desapegar-me de algu-ma coisa, dar glria a Deus, Nosso Senhor.

Paradoxalmente, essas duas formas de penitncia con-tm em si a realizao da promessa do Divino Salvador, pela qual aquele que deixasse tudo por amor a Ele rece-beria o cntuplo nesta Terra e, depois, a vida eterna.

Se prestarmos bem a ateno, notaremos o seguinte: h uma categoria de almas na Terra que so felizes, e outra de almas infelizes. feliz, alegre, cheia de bom humor, a al-

ma que compreende o papel do sofrimento na vida. Quan-do lhe acontece um infortnio, no toma isso como um bi-cho de sete cabeas, no se revolta, no se apavora, mas compreende que o prprio de nossa condio humana so-frermos. E que seria uma coisa sem precedentes, sem expli-cao, no sofrermos frequentemente muitas coisas.

Quando uma alma assim recebe um sofrimento, ela sofre mesmo, mas sem frigir, no comea a fritar. So-fre achando aquilo natural, entendendo que a razo de ser do homem nesta Terra de dar glria a Deus, e isso no se consegue sem sofrimento. Por essa forma, nor-mal que soframos e podemos aguentar o infortnio.

Almas esquecidas de si mesmas, voltadas para Deus e a Santa Igreja

Tendo firmeza e deciso, o sofrimento cai sobre ns e o aguentamos como Nosso Senhor Jesus Cristo aguentou a Cruz. s vezes at caindo sob o peso dela, porm nun-ca se desesperando nem tentando abandon-la achan-do que est lhe acontecendo um absurdo, mas compre-endendo que aquilo faz sentido, tem razo de ser , le-vantando-se de novo e carregando a cruz.

As almas assim so, antes de tudo, dotadas de bom gnio, nativamente ou pela fora que se impuseram a si mesmas. Quando se lhes faz algo de mau, elas esto

-

30

Hagiografia

Soldado sobrevoa uma zona de conflitos

prontas a perdoar. Quando se lhes manda alguma coisa, esto prontas a obedecer. Quando algum se esquece de-las, no tomam isso em linha de conta. So almas que es-to longe de serem insensveis. Mas tm isto de particu-lar: so sensveis para o bem, mas no para o mal que se lhes faz.

Essas so as almas que saltam na defesa da causa da Igreja, caso os princpios sejam atingidos. Porque quem se esquece de tal maneira de si mesmo pode ter amor aos princpios. So, portanto, as almas doutrinrias, que sabem o que a procura do absoluto, convictas de que na vida a nica coisa que vale defender as coisas que so, afinal de contas, a semelhana de Deus na Terra e por causa disso, mais do que tudo, a Santa Igreja Catli-ca Apostlica Romana, a qual compendia em si todos es-ses valores.

O sofrimento a lei da vida

Pelo contrrio, uma alma que no se tenha compene-trado de que o sofrimento a lei da vida, vive sofrendo. Porque cada coisa desagradvel que lhe acontece para ela uma aberrao. Ela anda na rua, por exemplo, e tro-pea, resmunga contra o calamento; toma um txi e o motorista no entende o caminho, ela acha um absurdo ter que explicar para o chauffeur como chegar ao destino; faz um passeio e, por mais que durante a viagem desfru-tasse tudo do melhor a hospedagem, um palcio; a co-mida, um banquete , se teve algum enfado com compa-nhias pouco interessantes, j o suficiente para conside-rar frustrado o passeio. Por qu? Porque a pessoa imagi-na o seguinte: