PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC … Alves da... · identificação de autores...

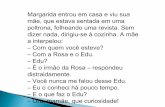

Transcript of PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC … Alves da... · identificação de autores...

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

PUC-SP

Mauro Alves da Costa

Alteridade em Dissertação e Tese: o pesquisador frente aos teóricos

DOUTORADO

LINGÜÍSTICA APLICADA E ESTUDO DA LINGUAGEM

SÃO PAULO 2008

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

PUC-SP

MAURO ALVES DA COSTA

Alteridade em Dissertação e Tese: o pesquisador frente aos teóricos

Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção de título de doutor em Lingüística Aplicada e Estudo da Linguagem sob orientação da Profa. Dra. Elisabeth Brait.

SÃO PAULO 2008

BANCA EXAMINADORA

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

DEDICATÓRIA

À minha mãe (in memoriam), Cynea, 75, mulher simples, sofrida, lutadora e alegre

que sempre se esforçou para que eu, e os demais irmãos (6) e irmãs (3), tivesse a

escolaridade;

Ao meu pai (in memoriam), Moacyr, 65, homem rude, trabalhador e alegre, que

sempre se esforçou para providenciar a comida e a escola para a família.

À minha mulher, Denair, 38, que apoiou a continuidade de meus estudos no

doutorado, apesar de todos os conflitos conjugais e dívidas financeiras.

Às minhas filhas, Nicoli, 12, e Paula, 6, e ao meu filho, Filipi, 5, que fiz sofrer por

cinco anos, para que se inspirem no pai que lutou para concretizar esse sonho.

Ao meu amigo, José Vollmer, padre, que não só meu ajudou na aprendizagem da

língua inglesa, mas esteve comigo em momentos difíceis, sempre me apoiando e

incentivando.

Aos meus alunos, sejam do ensino médio como do ensino superior, que

continuamente despertam em mim o gosto pela pesquisa, publicação e

comunicações em congressos.

AGRADECIMENTOS

A Deus, que me deu a vida e a fortaleza para que eu pudesse enfrentar tantos

obstáculos para a conclusão do doutorado.

A Beth Brait, minha coordenadora e orientadora, que acreditou em mim e, sofrendo

junto, ajudou na formação de minha consciência de pesquisador.

Às professoras Maria Cecília Perez de Souza-e-Silva, Fernanda Coelho Liberali,

Maximina Maria Freire, Anna Rachel Machado, pela dedicação e atenção aos meus

estudos.

Ao CNPq, que possibilitou a continuidade no doutorado através da concessão de

bolsa de estudo.

Ao LAEL, que jamais esquecerei e que pretendo voltar para mais reflexões e

estudos.

Aos funcionários do LAEL, como Maria Lúcia e Márcia, pessoas que sempre me

compreenderam e me ajudaram no enfrentamento das dificuldades burocráticas.

Aos membros do grupo de pesquisa, Adail Sobral, Paulo Stella, Rosineide Mello,

Willian Cereja, Andréia e tantos outros que trilharam o mesmo caminho, com ritmos

diferentes, e fortaleceram a construção de minha consciência científica.

Ao Urbano e sua família, que me acolheu em sua casa nos momentos de dificuldade

financeira, que um dia eu possa retribuir esse carinho e atenção.

A Márcio Maieski, amigo de caminhada, com o qual dialoguei muitas vezes sobre o

tema de meu trabalho de pesquisa.

As pessoas que encontrei e dialoguei ao longo desses anos e que, de alguma forma,

contribuíram para eu chegar até aqui.

Pergunta e resposta não são relações (categorias)

lógicas; não podem caber em uma só consciência (uma e

fechada em si mesma); toda resposta gera uma nova

pergunta. Perguntas e respostas supõem uma distância

recíproca.

Mikhail Bakhtin

RESUMO

Este trabalho apresenta um estudo sobre as formas de alteridade em

Dissertações e Tese à luz dos estudos enunciativo-discursivos de

Bakhtin e seu Círculo, e, de modo especial, do conceito de alteridade,

procurando identif icar as interações e as posições que o pesquisador

estabelece com os teóricos. O corpus do trabalho é constituído por

duas Dissertações e uma Tese. As Dissertações são da PUC-SP e

foram elaboradas em dois Programas de Pós-Graduação: Educação

(Currículo) e Lingüística Aplicada e Estudo da Linguagem — LAEL; e a

Tese, do Instituto de Estudos da Linguagem — IEL — da Unicamp. Os

textos, todos da década de 1990, foram separados em intervalos de

três anos (1993, 1996 e 1999) e tratam, sob diferentes perspectivas, de

um tema que tem sido relevante ao longo dos anos: a interação entre

professor e aluno na sala de aula. A metodologia tem duas dimensões:

uma dimensão quantitativa — coleta de dados para o corpus,

identif icação de autores citados, verbos dicendi e esquemas do

discurso citado direto e indireto — e uma dimensão de interpretação

dos atos l ingüístico-enunciativos do pesquisador frente aos teóricos.

Nessa dimensão, procuramos interpretar os papéis atribuídos aos

teóricos pelo pesquisador, a posição que este assume na interação

com aqueles, e o pesquisador que resulta dessa interação nas

Dissertações e na Tese. Dentre os resultados obtidos descobrimos que,

tanto nas Dissertações como na Tese, a interação do pesquisador com

os teóricos ocorre de forma diferenciada quanto à qualidade e à

quantidade. E dentre as conclusões, uma delas é que em cada

Dissertação e na Tese identif icamos um pesquisador que se construiu

na interação com os teóricos, seu outro.

Palavras-chave: Alteridade. Dissertação. Interação. Pesquisa. Pesquisador. Tese. Texto.

ABSTRACT

This work presents a study of alterity forms in research texts according

to the enunciative-discursive studies of Bakhtin, and in a special way

the concept of alterity, in order to identify the interactions and the

posit ions the researcher establishes with his other in academic genre,

dissertation and thesis. The corpus is constituted by two dissertations

and a thesis. The dissertations, which are from PUC (SP), were

elaborated in two Post-Graduations Programs: Education (Curriculum)

and Applied Linguistic and Language Study (LAEL); and the thesis,

from the Language Study Institute – IEL – (UNICAMP). The

methodology has two dimensions: a quantitative dimension data

organization, identif ication of authors, dicendi verbs and cited

discourse forms; and a dimension of interpretation of the researcher

interaction with his other in research texts. In these dimensions,

intenta to interpret the roles attr ibuted to the other by the researcher,

the posit ion that’s he assumes in the interaction with the other and the

researcher result ing from this interaction. The texts, al l from the 1990s,

were separated by a three-year interval (1993, 1996, and 1999) and

deal from different perspectives with, a very common theme that has

been relevant during these years, the interaction teacher-student in the

classroom. They are a representative sample for explaining the most

relevant aspects of the researcher interaction with the other in the

construction of the scientif ic text and about the main ways in which the

researcher “constructs” herself in the interaction with the other.

Keywords: Academic genre. Alterity. Dissertation Interaction. Research. Researcher. Thesis. Text.

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1: NÍVEIS DE INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE ..... . . . . . . . . . . . . . . . . 17

QUADRO 2: VERBOS DICENDI .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

QUADRO 3 : NÍVEL DA COMPREENSÃO: OBJETIVO, QUESTÕES E

TÓPICOS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

QUADRO 4 : NÍVEL DA CLASSIFICAÇÃO: OBJETIVO, QUESTÃO E

TÓPICOS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

QUADRO 5 : NÍVEL DO ANALISAR: OBJETIVOS, QUESTÃO E

TÓPICOS. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

QUADRO 6: NOMES DE TEÓRICOS NA INTRODUÇÃO ..... . . . . . . . . . . . . . . . 80

QUADRO 7 : TEÓRICOS E NÚMEROS DE OBRAS NAS REFERÊNCIAS

BIBLIOGRÁFICAS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

QUADRO 8: TEÓRICOS CITADOS NOS CAPÍTULOS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

QUADRO 9: TEÓRICOS CITADOS NAS CONSIDERAÇÕES FINAIS ... 85

QUADRO 10 : EXPRESSÕES NA FORMAS ENCONTRADAS NOS

CAPÍTULOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

QUADRO 11 : NOMES DE TEÓRICOS E NÚMERO DE OCORRÊNCIAS

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

QUADRO 12: TEÓRICOS MAIS CITADOS NOS CAPÍTULOS ..... . . . . . 117

QUADRO 13: EXPRESSÕES NA FORMAS ENCONTRADAS ..... . . . . . . 120

QUADRO 14: OS TEÓRICOS NO TESE ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

QUADRO 15: TEÓRICOS NOS CAPÍTULOS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

QUADRO 16 :EXPRESSÕES NA FORMAS ENCONTRADAS NOS

CAPÍTULOS..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

QUADRO 17 : TEÓRICOS QUE APARECEM FORA DE PARÊNTESES

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

QUADRO 18: TEÓRICOS MAIS CITADOS NO CORPUS . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

QUADRO 19: INTERAÇÃO E POSIÇÃO DO PESQUISADOR ...... . . . . . 161

QUADRO 20: CLASSIFICAÇÃO DO PESQUISADOR .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 QUADRO 21: VERBOS DICENDI MAIS USADOS NO CORPUS . . . . . . . 164

QUADRO 22: TEÓRICOS MAIS CITADOS NO CORPUS . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO......................................................................................................... 11

CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA...................................................... 20 1 O OUTRO EM BAKHTIN E SEU CÍRCULO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2 O OUTRO EM TODOROV ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3 A INTERAÇÃO VERBAL .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4 O AUTOR E O TEXTO..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 5 DISSERTAÇÃO E TESE .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 6 O OUTRO NAS FORMAS DE DISCURSO CITADO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 6.1 Formas do discurso citado: direto e indireto .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 6.2 Variantes do discurso indireto e discurso direto .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 6.3 Verbos dicendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA: CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS...... . 68 1 O CAMINHO DA ESCOLHA DOS DADOS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 2 O CAMINHO DA CONSTITUIÇÃO DO CORPUS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3 O CAMINHO DA TRÍADE OBJETIVOS-QUESTÕES-TÓPICOS ..... . . . . 71 4 O CAMINHO DOS RECURSOS..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 5 O CAMINHO DA ANALOGIA: O PESQUISADOR E A CLASSIFICAÇÃO DE TODOROV ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 6 O CAMINHO DO GÊNERO, DO QUALITATIVO E DO QUANTITATIVO.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

CAPÍTULO 3 – DISSERTAÇÃO E TESE: A CONSTRUÇÃO DO PESQUISADOR ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 1 PRIMEIRA DISSERTAÇÃO (1993): ESTUDO SOBRE A INTERAÇÃO PROFESSOR E ALUNO EM SALA DE AULA: AS PERGUNTAS DO PROFESSOR .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 1.1 O contexto de integração do outro ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 1.2 O nome dos outro no contexto .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 1.3 O outro nas formas de discurso citado .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 1.4 O outro nas referências bibliográficas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 1.5 Posições do pesquisador na interação com o outro .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1.5.1 Como o pesquisador integra o outro no contexto .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 1.5.2 Como o pesquisador justif ica a integração do outro no texto ..... 98 1.5.3 Qual o papel atribuído ao outro pelo pesquisador no texto .... . . . . 99 1.5.4 Que posições o pesquisador assume na interação com o outro. 101 1.6 A construção do pesquisador diante dos teóricos .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 1.7 Conclusões parciais ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 2 SEGUNDA DISSERTAÇÃO (1996): A EDUCAÇÃO FÍSICA FRENTE À EXCLUSÃO DO ALUNO CEGO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

2.1 O contexto de integração do outro ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 2.2 O nome do outro no contexto ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 2.3 O outro nas formas de discurso citado .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 2.4 O Outro nas Referências Bibliográficas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 2.5 Posições do pesquisador na interação com o outro .... . . . . . . . . . . . . . . .124 2.5.1 Como o pesquisador integra o outro no contexto .... . . . . . . . . . . . . . . . .124 2.5.2 Como o pesquisador justif ica a integração do outro no texto .. .125 2.5.3 Qual o papel atribuído ao outro pelo pesquisador no texto ..... .125 2.5.4 Que posições o pesquisador assume na interação com o outro... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 2.6 A construção do pesquisador diante dos teóricos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 2.7 Conclusões parciais ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 3 TESE (1999): ESTUDO DA LÍNGUA FALADA E AULA DE LÍNGUA MATERNA: UMA ABORDAGEM PROCESSUAL DA INTERAÇÃO PROFESSOR/ALUNO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 3.1 O contexto de integração do outro .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 3.2 O nome do outro no contexto ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 3.3 O outro nas formas de discurso citado .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 3.4 O outro nas referências bibliográficas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 3.5 Posições do pesquisador na interação com o outro .... . . . . . . . . . . . . . . .146 3.5.1 Como o pesquisador integra o outro no contexto .... . . . . . . . . . . . . . . . 146 3.5.2 Como o pesquisador justif ica a integração do outro no texto .. .147 3.5.3 Qual o papel atribuído ao outro pelo pesquisador no texto ..... .148 3.5.4 Que posições o pesquisador assume na interação com o outro... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 3.6 A Construção do pesquisador diante dos teóricos ... . . . . . . . . . . . . . . . . .149 3.7 Conclusões parciais ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157

CONSIDERAÇÕES FINAIS.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 REFERÊNCIAS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 ANEXOS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 ANEXO A – PRIMEIRA DISSERTAÇÃO: VERBOS E VERBOS DICENDI ANEXO B – SEGUNDA DISSERTAÇÃO: VERBOS E VERBOS DICENDI ANEXO C – TESE: VERBOS E VERBOS DICENDI ANEXO D – PRIMEIRA DISSERTAÇÃO: SUMÁRIO ANEXO E – SEGUNDA DISSERTAÇÃO: SUMÁRIO ANEXO F – TESE: SUMÁRIO ANEXO G – PRIMEIRA DISSERTAÇÃO: REFERÊNCIAS

BIBLIOGRÁFICAS ANEXO H – SEGUNDA DISSERTAÇÃO: REFERÊNCIAS

BIBLIOGRÁFICAS ANEXO I – TESE: REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

11

INTRODUÇÃO

A alteridade é um dos temas mais signif icativos no estudo da

Linguagem. Dentre tantos estudiosos que contribuíram para a

compreensão desse tema, Mikhail Bakhtin se destaca por sua

capacidade de conduzir o estudo da alteridade não só na l inguagem,

mas para as Ciências Humanas. Esse pensador russo e estudioso da

l inguagem e do discurso desenvolveu com seu Círculo, formado por

Valentin N.Volochinov, Pavel N. Medvedev e outros1, concepções

inovadoras que deixaram um legado inspirador de uma gama de

trabalhos sobre temas l ingüísticos e discursivos, f i losóficos, estéticos

etc.

Considerada elemento constitutivo da l inguagem, escopo da

teoria dialógica do Círculo, a alteridade está presente numa

diversidade de trabalhos, de diferentes perspectivas. O Pesquisador e

seu outro: Bakhtin nas Ciências Humanas de Maríl ia Amorim (2001) é

um desses trabalhos, al iás pioneiro na abordagem do pesquisador e

seu outro. Dentre outras questões relevantes no estudo da alteridade, a

autora enfatiza a interação entre o pesquisador em Ciências Humanas

e o seu outro nos momentos em que constrói seu texto. Esse trabalho

tem servido de inspiração para outros.

Nosso trabalho também se situa no campo das Ciências

Humanas, e tem como corpus Tese e Dissertações construídas em

áreas do conhecimento das Ciências Humanas. Apresentamos um

1 FARACO, Carlos A. Linguagem e Diálogo: as idéias lingüísticas do Círculo de Bakhtin. Curitiba (PR): Criar, 2003, p.15. Nessa obra são listados outros nomes que participaram do Círculo, dentre eles Kagan, Kanaev, Yudina e Pumpianski.

12

estudo sobre a presença da alteridade nesses textos, a partir da teoria

dialógica do Círculo de Bakhtin.

A alteridade como concebida pelo Círculo apresenta uma

amplitude que pode está presente em uma diversidade de estudos.

Nesse sentido, duas razões determinaram a escolha desse tema. A

primeira é a importância do conceito de alteridade na obra de Bakhtin e

seu Círculo, para analisar a importância da interação do pesquisador

com seu outro em Dissertação e Tese na esfera acadêmica. E a

segunda é colaborar, com os resultados deste trabalho, para a

compreensão da alteridade em diferentes esferas e diferentes

modalidades de textos.

Essas razões foram construídas a partir de meu percurso

acadêmico nas discussões com pesquisadores em formação no LAEL,

como Adail Sobral, Paulo Stella, Wil l iam Cereja, Rosineide Melo, dentre

outros, orientados pela professora Beth Brait por ocasião dos

Seminários de Orientação sobre estudos bakhtinianos, ministrados no

Programa de Pós-graduação, entre os anos de 2004 e 2005.

Nessas discussões, cada mestrando ou doutorando apresentava

seu projeto para que os demais pesquisadores pudessem discutir com

ele o assunto e o problema da sua pesquisa. Além da possibil idade de

comparti lhar o projeto com os outros, o grupo mantinha como laço o

fato de que todos estavam fundamentando suas pesquisas em Bakhtin

(1895-1975) e seu Círculo e ocupavam parte de suas pesquisas a

examinar conceitos do Círculo. Durante as discussões, interagíamos

mediados por temas bakhtinianos, como palavra, enunciação, textos ,

dialogismo , alteridade e outros.

Com essa perspectiva f izemos a leitura cuidadosa de textos de

Bakhtin e seu Círculo. Nesse período - 2004 a 2005 - t ivemos a

possibil idade de estudar três textos: Marxismo e Filosofia da

Linguagem (1929), Estética da Criação Verbal (1953) e Problemas da

Poética de Dostoiévski (1963). Nesses textos, o conceito de alteridade

13

pode ser encontrado nas discussões apresentadas sobre autor (que,

para escrever seu texto, tem sempre consigo a resposta presumida do

seu outro), sobre a “interdiscursividade” (as vozes no texto l i terário) e

sobre discurso citado (discurso de outro presente no texto) etc.

Com a leitura e as discussões determinamos o objetivo do

trabalho como sendo observar a alteridade em textos do gênero

acadêmico. Esse foi o primeiro passo para iniciar este trabalho, que

reflete sobre o papel colaborativo de teóricos citados em pesquisas de

mestrado e de doutorado.

A segunda razão do estudo encontra um fio na interface com

nossa vida de professor e mestrando, entre os anos de 1997 e 2000.

Por essa razão, colocamos a seguir um breve histórico do processo de

inquietação e de descoberta vivenciado nesse outro período.

A descoberta ocorre ao longo de quatro anos (1997-2000),

quando lecionávamos a disciplina Metodologia Científ ica no curso de

Ciências Econômicas de uma universidade particular no Estado de

Santa Catarina. Naquele momento, considerávamos que o diferencial

entre o aluno de ensino médio e o do ensino superior era a

possibil idade de iniciação científ ica desse últ imo. Nesse período, e a

partir dessa consideração, desenvolvemos inúmeras discussões em

sala de aula a respeito de conhecimento científ ico e do trabalho do

pesquisador na sociedade. A discussão tinha como foco "t ipos de

conhecimento", como senso comum, mas com destaque para o

científ ico. Nas discussões, desvelavam-se aos poucos os vários

sentidos da ciência, do científ ico e do cientista na sociedade, os quais

se faziam presentes na voz e nos textos dos alunos, em sua maioria

oriunda de escola pública.

Os confl itos situavam-se naturalmente entre o que já estava

construído pelos alunos sobre aqueles assuntos e aquilo que o

professor apresentava em sala de aula. Mais tarde, os textos escritos

pelos alunos e as aulas transcritas pelo professor, transformaram-se

14

em corpus de pesquisa para investigar os sentidos de ciência e de

científ ico que estavam se presentif icando na situação de sala de aula.

O cruzamento dos vários sentidos sobre esses assuntos, na voz dos

alunos, determinou a pesquisa no Mestrado (1999-2001), que teve

como objetivo discutir a construção do sujeito científ ico/pesquisador.

Desde então, as formas de construção do pesquisador têm sido

perseguidas por nós, precisamente há dez anos. Essa inquietação

conduziu-nos à decisão de desenvolver um trabalho de doutorado que

continuasse o caminho temático do Mestrado em Educação, que seguiu

a análise de discurso de linha francesa de Michel Pêcheux, mas na

qual já aparecia o que podemos chamar de um recorte bakhtiniano2. O

foco era identif icar os enunciados que pudessem ser analisados como

discursos da ciência nos textos transcritos da gravação de aula.

Apesar de a escolha dos dados recair em textos científ icos,

faltava ultrapassar o obstáculo quanto a critérios de escolha: o que

poderia determinar a escolha dos textos? Que textos poderiam servir

ao trabalho proposto? O “grito de eureca” aconteceu durante um

processo complexo vivenciado com as leituras, os diálogos, as

orientações, as aulas e a solidão. Descobrimos que a questão da

interação professor-aluno em sala de aula constitui um assunto muito

encontrado nos diversos textos científ icos, tanto na área da Educação,

como na de Lingüística Aplicada e em várias outras.

Em Lingüística Aplicada e Educação, muitas Dissertações e

Teses abordam esse assunto sob diversas perspectivas teóricas e

metodológicas. Os bancos de dados das bibliotecas on-line de

Programas de Pós-graduação permitem essa constatação. Os três

Programas de Pós-graduação (Lingüística Aplicada e Estudos da

Linguagem da PUC-SP, daqui por diante LAEL, Instituto de Estudo da

2 COSTA, Mauro A. A Construção do Sujeito Pesquisador: o papel da intertextualidade na construção do discurso. Dissertação de Mestrado. Blumenau: FURB, 2001. Em várias partes do texto, recorremos a Mikhail Bakhtin para uma melhor compreensão do assunto, e, sobretudo, quando se aborda o Texto científico na relação com outro inserido nele.

15

Linguagem, daqui por diante IEL da UNICAMP e Educação: Currículo

PUC-SP) encontramos vários textos, que serão descritos adiante no

capítulo sobre a Metodologia. Selecionamos Dissertações e Teses

pertencentes à década de 1990, justamente a época em que as

questões da sala de aula foram enfocadas pelo viés das teorias de

interação. Selecionamos um texto de três diferentes anos, alternados,

da década.

O primeiro foi uma dissertação defendida em 1993 no LAEL, o

segundo também foi uma dissertação defendida em 1996 do Programa

Educação: Currículo; e o terceiro foi uma Tese defendida em 1999 do

IEL. Dessa forma, construímos um corpus representativo para estudar a

alteridade como objetivamos neste trabalho.

As Dissertações e a Tese foram então escolhidas pelo seu tema,

pois ele possibil i tou observar a presença da alteridade na construção

desses textos e do pesquisador em cada um deles. Na Dissertação

defendida em 1993 o foco é a interação professor-aluno em sala de

aula de língua inglesa. Na Dissertação defendida em 1996 é a

interação professor e aluno com deficiência visual em aula de

Educação Física. E a Tese defendida em 1999 trata da interação

professor-aluno em sala de aula de língua materna.

Nossa abordagem da interação é diferente daquela abordada nos

textos. A interação aqui estudada é a que ocorre entre o pesquisador e

os teóricos que fundamentam as Dissertações e a Tese. Ao discutir

seu assunto de pesquisa, o pesquisador traz à cena textual uma

diversidade de teóricos na forma de discurso citado. Na interação com

eles, o pesquisador realiza atos discursivos em que, por exemplo, usa

verbos dicendi para introduzir a voz do outro no seu texto, ora citando

um autor, ora citando outro etc. Em outras palavras, o pesquisador vai

interagindo com os teóricos, tendo como motivo a discussão do assunto

que aborda. A alteridade aí estabelecida colabora com o pesquisador

para a construção de seu texto e de si mesmo como pesquisador.

16

Diante disso, o objetivo geral deste trabalho é identif icar a

construção do pesquisador nas posições frente aos teóricos em

Dissertações e Tese. A abordagem tri lha o caminho da presença do

discurso do outro no texto. Para trabalhar esse objetivo, uti l izamos as

formas do discurso citado segundo Bakhtin e seu Círculo, no âmbito de

seu conceito de alteridade, tal como discutido em algumas de suas

obras. Pretendemos descobrir de que maneira a interação com o outro

é constitutiva do texto do pesquisador tanto nos momentos em que nela

é evidenciada uma posição diferente da assumida pelo pesquisador,

como nos momentos em que ela corrobora a posição do pesquisador.

Os objetivos específ icos em que se desdobra esse objetivo

geral são quatro e foram construídos a partir de três níveis:

compreender, classif icar e analisar.

No nível da Identif icação localizamos os teóricos e as formas de

discurso citado (marcas l ingüístico-enunciativas) para compreender as

formas de interação do pesquisador com os teóricos identif icados nas

Dissertações e na Tese. Após identif icar os teóricos, procuramos

classif icar o t ipo de interação do pesquisador com cada um deles nas

Dissertações e na Tese, o que entendemos como o nível da

Classif icação.

Quanto ao Nível da Análise construímos dois objetivos. No

primeiro analisamos o papel do pesquisador (Todorov) e observamos os

papéis que o pesquisador atribui aos teóricos citados nas diversas

modalidades de interação que desenvolveu com estes. No segundo,

discutimos como o pesquisador se posiciona na interação com os

teóricos que constituem seu outro. Nesse objetivo, o trabalho de

análise está voltado para a discussão das posições que o pesquisador

assume nas interações com os teóricos. No momento em que o

pesquisador introduz um autor no texto, ele também revela a posição

que assume diante desse autor.

17

Podemos, assim, i lustrar por meio do quadro abaixo como

constituímos os objetivos.

Quadro 1: Níveis de interpretação e análise

Compreensão Classificação Análise

Identif icar os teóricos citados.

Marcas l ingüísticas

Tipo de interação

O papel do pesquisador

A interação com os teóricos

As perguntas de pesquisa, por sua vez, foram construídas no

percurso da própria pesquisa de acordo com os níveis estabelecidos

nos objetivos de pesquisa.

a) Questões quanto ao nível da Identif icação:

Que teóricos são evocados nas Dissertações e Tese?

Qual o grau de freqüência dos teóricos em cada um dos três

trabalhos analisados?

b) Questão quanto ao nível da Classif icação:

Que posições o pesquisador assume com os teóricos na

interação?

c) Questão quanto ao nível da Análise:

Que pesquisador por analogia à classif icação de Todorov se

constrói em cada trabalho analisado?

18

Quanto ao tratamento da alteridade apresentamos dois sentidos:

amplo e restrito. O sentido amplo diz respeito ao entendimento da

alteridade como elemento inerente à natureza da l inguagem. Nenhum

ser humano sobrevive ou se torna sujeito sem interagir com o outro;

nascer, crescer e viver constituem uma tríade condicionada pela

interação com o outro. De forma análoga, o pesquisador também só se

constrói na interação com seu outro. Ao estudar um objeto de pesquisa,

o pesquisador conta com o outro - teóricos e leitores - para construir

seu texto. Com seus possíveis leitores, o pesquisador interage a partir

das reações presumidas; com os teóricos, o pesquisador interage para

fortalecer suas idéias a respeito do objeto estudado, seja usando-os

para corroborar seus pontos de vista ou como "outro" de que

discordam. Essas interações movimentam um processo dialógico que

resulta na construção de textos de pesquisa como Dissertação e Tese.

O sentido restrito diz respeito à diversidade da alteridade no

texto científ ico. Todo texto é produzido com a colaboração de variadas

vozes, nem todas identif icadas. Essas vozes revelam que o

pesquisador estabeleceu um processo de interação ao longo do

processo da escritura, seja em uma Dissertação ou em uma Tese. É o

caso do orientador, dos teóricos que fundamentam o trabalho, de

outros pesquisadores que integram o Grupo de Pesquisa com quem o

pesquisador comparti lhou a problemática estudada ou até mesmo

alguém externo ao trabalho do pesquisador. Assim, no caminho do

pesquisador rumo à conclusão do texto é possível interagir com uma

diversidade de outros e de várias maneiras. Neste trabalho, contudo,

escolhemos estudar o outro do pesquisador como os teóricos nas

Dissertações e na Tese.

O trabalho está dividido em quatro capítulos. O Capítulo I,

Fundamentação Teórica, apresenta os conceitos de Bakhtin e seu

Círculo, e Todorov. Esses teóricos colaboram com o trabalho por meio

de seus estudos sobre a alteridade, a interação, o autor e o texto.

Dentre os textos e obras de Bakhtin e seu Círculo, destacamos O Autor

e o Herói na Atividade Estética (1920-23) assinado Bakhtin, Marxismo e

19

Filosofia da Linguagem (1929) assinado V.N.Volochinov (mas na obra

traduzida e publicada no Brasil aparece Bakhtin/Volochinov) e

Problemas da Poética de Dostoievski (1929/1963) assinado Bakhtin. De

Todorov uti l izamos a obra A Conquista da América: a questão do outro .

O Capítulo II, Metodologia, é constituído pelos procedimentos

metodológicos que adotamos para cumprir nossos objetivos e buscar as

repostas que formulamos. Além disso, apresentamos os caminhos que

percorremos para construir a Tese.

No Capítulo III, realizamos as análises e discussões do corpus

e o intitulamos Dissertação e Tese: a construção do pesquisador .

Identif icamos o discurso do outro, a partir dos esquemas do discurso

citado proposto por Bakhtin e seu Círculo. Também recorremos à

identif icação dos verbos dicendi para observar como o pesquisador

introduz a voz dos teóricos no texto. Em seguida, desenvolvemos uma

discussão das posições que o pesquisador assume na interação com os

teóricos e fazemos uma analogia com a classif icação de Todorov.

Nas Considerações Finais , apresentamos os resultados

alcançados com a pesquisa. Nesta parte, retomamos os objetivos

delineados no início do texto e os confrontamos com os resultados

alcançados. Esclarecemos que a questão do outro, da interação, da

construção do pesquisador ainda merecem outros trabalhos, quiçá

numa perspectiva transdisciplinar.

20

CAPÍTULO I

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta parte apresentamos um recorte da teoria de Bakhtin e

seu Círculo a respeito dos conceitos de alteridade, interação, texto,

autor, discurso direto e discurso indireto, l inguagem, texto, temas

presentes em alguns de seus estudos. Também apresentamos a

classif icação de Todorov sobre a alteridade, construída a partir de seu

estudo da interação do estrangeiro europeu com os nativos latino-

americanos. Esse estudo é usado por nós, por meio de analogia, na

análise da interação do (a) pesquisador (a) com os (as) teóricos (as)

nas Dissertações e na Tese.

1 O OUTRO EM BAKHTIN E SEU CÍRCULO

A vida conhece dois centros de valor que são fundamental e essencialmente diferentes, embora correlacionados um com o outro: o eu e o outro.

Bakhtin

Para uma Filosofia do Ato

Bakhtin não dedicou uma obra ao conceito de alteridade. O

assunto é apresentado pelo pensador russo em diversos textos. Alguns

dos principais textos fundamentam nossa proposta.

No primeiro texto considerado — O Autor e a Personagem na

Atividade Estética (1922/2003) — Bakhtin desenvolve a alteridade

21

como o elemento constitutivo não só da l inguagem, mas, sobretudo, da

vida. O autor, em sua atividade, realiza uma interação com seu outro

por meio de um recorte valorativo, resultando desse ato l ingüístico a

sua obra.

No segundo texto — Problemas da Poética de Dostoievski

(1929/2002) — Bakhtin faz uma apologia de Dostoiévski por este ter

desenvolvido um texto polifônico paradigmático, no qual mostra a

capacidade do autor em enxergar um emaranhado de vozes dialogando

e, confirmando, assim, a realidade da alteridade na vida e no texto.

No terceiro texto — Marxismo e Filosofia da Linguagem

(1929/2002) — Bakhtin/Volochinov não só apresenta a alteridade como

o destino da palavra, mas também a apresenta sob a forma de discurso

citado, ou o discurso no discurso.

O eixo a ser usado nesta pesquisa é extraído do primeiro e do

terceiro textos e tem como foco o discurso do outro e o processo de

sua interação no texto. Nesse sentido, buscamos em Bakhtin e seu

Círculo um recorte discursivo-interacional, se assim podemos dizer,

para compreender a alteridade nas Dissertações e na Tese.

Em Marxismo e Filosofia da Linguagem (1929/2002, p.122), as

discussões desenvolvidas por Bakhtin/Volochinov a respeito do signo,

da enunciação e do discurso citado permitem identif icar formas de

presença do outro. No signo, o outro é refletido e refratado. Enquanto

refletido, o signo traz a ideologia do outro; enquanto refratado, o signo

pode ser interpretado pelo outro nas diversas experiências históricas e

contradições dos grupos humanos (FARACO, 2003, p.50). Tanto nesse

caso — refratado — como no outro — refletido —, o signo revela um

território do outro. A palavra “outro” não só reflete uma ideologia a seu

respeito, como também pode ser interpretada — refratada — a partir de

uma outra ideologia. Na enunciação, o outro é a condicionante.

Enquanto fruto da interação, a enunciação mostra em seu fio a

presença do outro. O enunciador quando realiza a enunciação tem em

22

mente o enunciatário, seu outro. Assim, ao dirigir sua palavra na

enunciação, o outro aparece como condição de existência da própria

enunciação.

No discurso citado, o outro aparece como “discurso no

discurso”. O locutor apreende o discurso do outro e o introduz num

dado contexto a partir de esquemas l ingüísticos, como o discurso direto

e o discurso indireto.

Em nosso trabalho, a abordagem da alteridade ocorre por meio

da interação do pesquisador com os teóricos nas Dissertações e na

Tese, identif icando os nomes, as formas de discurso etc. Através disso,

focamos como a alteridade (teóricos) vai sendo introduzida pelo

pesquisador e, dessa forma, tornando-se colaborativa, pois ela e o

pesquisador agem juntas sob um tema de pesquisa para estudá-lo,

esclarecê-lo e oferecer o resultado à comunidade científ ica.

No texto O Autor e a Personagem na Atividade Estética, Bakhtin

(1922/2003) escreve sobre as relações entre o autor e o herói. Desse

texto f izemos três recortes que podem contribuir para a compreensão

da alteridade e suas formas de presença no texto e na interação do

autor com ela. Bakhtin afirma que nossa vida é norteada pela presença

do outro:

A bem dizer, na vida, agimos assim, julgando-nos do ponto de vista dos outros, tentando compreender, levar em conta o que é transcendente à nossa própria consciência (...) em suma, estamos constantemente à espreita dos reflexos de nossa vida, tais como se manifestam na consciência dos outros (...) (p.35-36).

A alteridade é constitutiva de nossa vida. Por ela, vemos a nós

mesmos. Por ela, julgamos, agimos e somos. O outro é a razão de ser

de nossa existência. O fundamento de nossa fala é norteado pela voz

23

do outro. No que é interpretado a respeito de qualquer fenômeno,

existe sempre a presença e a colaboração do outro.

Entendemos que isso pode ser encontrado em Dissertações e

Teses, pois nesses gêneros acadêmicos o escrito é norteado de

maneira ainda mais específica pelo outro, seja imediato — Programa de

Pós-graduação, Orientador, Banca de Qualif icação — ou mediato —

demais pesquisadores que integram a área de conhecimento em que

está situado o texto, estudiosos da l inguagem etc. Nosso trabalho

aborda o outro como os teóricos que fundamentam o trabalho do

pesquisador.

Em Dissertação e Tese os teóricos ingressam de muitas formas,

como colaboradores do pesquisador para fundamentar o pensamento

deste últ imo a respeito de um assunto. O fato de usar o pensamento do

outro, o que pode acontecer por meio do discurso direto para

questionar, comparar, concordar ou polemizar, mostra que o

pesquisador pauta seu ato de l inguagem e sua visão de mundo pelo

outro.

O Autor e a Personagem na Atividade Estética (1922/2003) trata

do excedente de visão, dentre outros assuntos. Bakhtin aborda esse

conceito falando da contemplação: “quando contemplo um homem

situado fora de mim e à minha frente, nossos horizontes concretos, tais

como são efetivamente vividos por nós dois, não coincidem.”. Assim

como a visão de cada um sobre o outro é diferente em vista do lugar

que ocupam na situação — cabeça do outro, o rosto, a expressão —,

assim também é diferente o mundo que eles vêem. O mundo é o

mesmo, mas o que falo dele é condicionado pelo lugar ocupado tanto

por mim como pelo outro.

Compreendemos esse excedente como a fronteira que existe

entre o lugar do pesquisador e o lugar de seu outro. De acordo com

Bakhtin, e seu Círculo, cada sujeito tem o seu ‘ lugar único’ no contexto

social, e, deste lugar, se dirige ao seu outro.

24

Esse excedente constante de minha visão e de meu conhecimento a respeito do outro, é condicionado pelo lugar que sou o único a ocupar no mundo: neste lugar, neste instante preciso num conjunto de dadas circunstâncias – todos os outros se situam foram de mim. (p. 43)

Pensamos no outro do pesquisador como os teóricos que ele

referencia nas Dissertações e na Tese. A consideração do excedente

revela diferenças quando da abordagem de um determinado assunto e

que podem ser relacionadas também à qualidade da abordagem. Neste

caso, os teóricos que são referenciados pelo pesquisador podem, em

hipótese, apresentar melhor abordagem do que aquele que os

referencia, o pesquisador.

Bakhtin afirma que o excedente pode ‘completar’ o que o outro

não vê ou não “viu”, o que entendemos como um ato colaborativo entre

alteridades:

O excedente de minha visão contém em germe a forma acabada do outro, cujo desabrochar requer que eu lhe complete o horizonte sem lhe t irar a originalidade. Devo identif icar-me com o outro e ver o mundo através de seu sistema de valores, tal como ele o vê; devo colocar-me em seu lugar, e depois, de volta ao meu lugar, completar seu horizonte com tudo o que se descobre do lugar que ocupo, fora dele (...). (p. 45).

Segundo Bakhtin (1922/2003, p. 23), as ações oriundas do

excedente de visão “podem ser infinitamente variadas em função da

infinita diversidade de situações da vida em que eu e o outro nos

encontramos num dado momento”. Dessa forma, o fato é que do lugar

25

tanto de um, neste caso, do pesquisador, como dos teóricos, podem ser

apresentadas interpretações diferenciadas.

Contudo, tanto o pesquisador como os teóricos nunca

conquistam um lugar de onde podem “ver” tudo sobre o que estudam.

Nesse sentido, Bakhtin, (1922/2003) faz um aceno para a humildade

científ ica.

(...) eu sei que sou um indivíduo tão l imitado quanto todos os outros, e que todo outro vivencia substancialmente a si mesmo de dentro, não se personif icando essencialmente para si mesmo em sua expressividade externa. (p.35).

Entendemos isso quando delimitamos um assunto de pesquisa.

Nesse momento, pomos l imites não só para a abordagem do que será

estudado como também para nós mesmos; ou seja, encaramos nossas

condições, sejam elas intelectuais, f inanceiras, temporais, espaciais,

polít icas e tantas outras. Dentre as l imitações, a nossa visão excedente

é l imitada pelo lugar que ocupamos numa determinada circunstância da

vida. Nesse sentido, o que produzimos de pesquisa — como todo

pesquisador — é uma visão parcial de um assunto estudado.

Uma outra l imitação é a que compreendemos como do

conhecimento. Consideramos que esta l imitação pode ser

compreendida de duas maneiras. Limitação como dif iculdade para

trabalhar de forma lógica, com profundidade, criatividade, rigor e

produtividade a respeito de um assunto. Essa l imitação pode ser

superada quando participamos atentos de aulas, leituras, orientações,

discussões etc, ao longo de alguns anos num Programa de Pós-

graduação ao nível de Mestrado e Doutorado; e l imitação como uma

atitude diante do saber contra a arrogância, talvez imortalizada pelas

palavras do fi lósofo Sócrates “Sei que nada sei”. Ninguém sabe ou

escreve tudo a respeito de tudo; ninguém sabe ou escreve tudo a

26

respeito de algo. Nossa palavra é delimitada pelo outro para quem

escrevemos.

Ela é um norte, uma direção, um destino delineado pelo outro

nos momentos em que escrevemos o texto.

A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse interlocutor: variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se esta for inferior ou superior na hierarquia social, se estiver l igada ao locutor por laços sociais mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido, etc).

A palavra é dirigida a alguém que a possa compreender. A

compreensão vai ocorrer se o locutor, ao usar a palavra, dirige-a ao

seu grupo de identif icação. O grupo daquele que fala é socialmente

organizado, pois isso é condição para que a palavra encontre sentido.

Compreendemos que esse grupo pode ser uma comunidade

científ ica que orienta suas pesquisas à luz de uma l inha de pesquisa,

como a bakhtiniana. A palavra dir igida encontra aí o seu lugar, é

compreendida. Quando produz um trabalho científ ico, o pesquisador faz

um acordo com o leitor afirmando que o estudo que apresenta

encontra-se situado num lugar (grupo, comunidade, Programa de Pós-

graduação etc.) e esclarece sua base teórica. Isso possibil i ta identif icar

a quem se dirige a palavra e o sentido que ela tem quando é inserida

no texto.

Mas isso não impede que outros para além da comunidade

científ ica do pesquisador possam compreender o seu estudo. A palavra

está presente em todos e todos podem usá-la. Bakhtin (1929/2002)

afirma que ninguém está vazio de palavras. Segundo ele, somos

“plenos de palavras” e por isso temos a possibil idade de compreender a

palavra do outro.

27

Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado de palavra, mas ao contrário um ser cheio de palavras interiores. Toda a sua atividade mental, o que se pode chamar de ‘fundo perceptivo’, é mediatizado para ele pelo discurso interior e é por aí que se opera a junção com o discurso apreendido do exterior. A palavra vai à palavra. (p.147).

Nesse sentido, entendemos que o pesquisador quando recebe a

‘palavra’ do teórico em seu texto, interpreta-a a partir de sua condição

intelectual. Essa condição está relacionada com a formação intelectual

e com a consciência do pesquisador, que tende a se posicionar diante

da palavra do teórico. Ele reage à palavra do teórico. E a reação à

palavra pode revelar as interações e posições que o pesquisador

constrói com o teórico. Essa reação pode ser de concordância ou

discordância, de afirmação ou complemento, dentre outras.

Cada um de nós apresenta-se com uma consciência repleta de

palavras. É por meio delas que reagimos à palavra do outro. Tais

palavras constituem o que construímos na interação com nosso outro,

de maneira particular, na interação com pesquisadores, com

orientadores, dentre outros, e que possibil i tam a reação ao nosso

outro. Além de “dar vida” ao outro no texto, a presença dele mostra que

o pesquisador estabelece uma interação, que pode ir além de sua

relação com um teórico. A voz do teórico no texto é a voz de muitos

teóricos que com ele comparti lham valores e idéias e, por essa razão,

sua voz é múltipla.

2 O OUTRO EM TODOROV

Todorov (1999) aborda a alteridade a partir do fato histórico.

Partindo do assunto “história da descoberta e da conquista da

28

América”, ele aborda a relação dos conquistadores com o outro, que,

neste caso, são os povos que habitavam a região do Caribe e do

México no século XVI. “Como se comportar em relação ao outro? O

único meio que encontrei foi contar um história como exemplo, a

história da descoberta da conquista da América”, esclarece Todorov.

Nesse estudo ele descreve os t ipos de relação que foram

desenvolvidos na relação com o outro, recaindo o interesse desta

pesquisa na quarta parte da obra de Todorov, intitulada Conhecer

(como o outro é conhecido?).

Nessa parte, são extraídas abordagens do autor que, a nosso

ver, permitem fazer analogias com questões que discutimos como a que

procura responder como ocorre a interação do pesquisador com os

teóricos, ou a questão que trata da posição assumida pelo pesquisador

na interação com o outro. À semelhança os colonizadores assumiram

algumas posições na interação com os nativos na América, assim

também, por analogia, o autor assume posições na interação com os

autores no texto. Evidentemente, são lugares e situações diferentes,

mas o próprio Todorov esclarece que usa a história para tratar da

relação (interação) com o outro3. Antes de Todorov, Bakhtin e seu

Círculo uti l izaram a atividade estética para estudar a interação do autor

com o outro. Essas formas de estudar a interação com o outro vão

contribuindo para aprofundar o tema da alteridade. As questões

levantadas por Todorov em sua obra sobre a interação com o

colonizador, ou seja, com os nativos americanos, podem contribuir para

nossa discussão.

Na primeira parte da obra A Conquista da América: a questão do

outro, Tzvetan Todorov (1999, p.3-4) esclarece que os outros podem

ser compreendidos sob diversas perspectivas.

3 Na contracapa Todorov diz que pretende responder a seguinte questão: “como se comportar em relação ao outro? O único meio que encontrei foi contar uma história como exemplo, a história da América. Ao mesmo tempo, essa pesquisa ética é uma reflexão sobre signos, a interpretação e a comunicação, pois o semiótico não pode se pensado fora da relação com o outro.”.

29

Podem-se descobrir os outros em si mesmo, e perceber que não se é uma substância homogênea, e radicalmente diferente de tudo o que não é si mesmo; eu é um outro. Mas cada um dos outros é um eu também, sujeito como eu. Somente meu ponto de vista, segundo o qual todos estão lá e eu estou só aqui, pode realmente separá-los e distingui-los de mim. Posso conceber os outros como uma abstração, como uma instância da configuração psíquica de todo indivíduo, como o Outro, outro ou outrem em relação a mim. Ou então como um grupo social concreto ao qual nós não pertencemos. Esse grupo, por sua vez, pode estar contido numa sociedade: as mulheres para os homens, os ricos para os pobres, os loucos para os ‘normais’. Ou pode ser exterior a ela, uma outra sociedade que, dependendo do caso, será próxima ou longínqua: seres que em tudo se aproximam de nós, no plano cultural, moral e histórico, ou desconhecidos, estrangeiros cuja língua e costumes não compreendo, tão estrangeiros que chego a hesitar em reconhecer que pertencemos a uma mesma espécie.

Nessa descrição, Todorov apresenta algumas dimensões do

outro que discutiremos a seguir. São elas: o outro é distinto de mim,

mas ele também está em mim; o outro pode ser uma abstração ou

configuração psíquica; o outro como um grupo social dentro ou fora de

uma sociedade.

Em primeiro lugar, o outro pode ser distinto de mim, porém, ao

mesmo tempo, está em mim. Assim como por um lado, para que o eu

exista é necessário que exista também o outro, assim também no outro

existe o eu. Se o outro é concebido como uma determinada cultura,

podemos considerar que nela o outro e o eu estão misturados4, pois

nela encontramos vozes sociais que interagem e constroem os “eus”. A

cultura pode interferir não só nos hábitos do eu , mas também na visão

4 Algo semelhante diz Edgar Morin (2000, p. 211): “os indivíduos humanos produzem a sociedade em e pelas suas interações, mas a sociedade, enquanto emergente, produz a humanidade desses indivíduos, trazendo-lhes a linguagem e a cultura”.

30

de mundo do mesmo. É o caso exemplar de Gonzalo Guerrero que

Todorov trata na obra e é abordado mais adiante neste texto. Esse

personagem não só se misturou à cultura do nativo, como também se

incorporou a ela.

Em segundo lugar, o outro também é pontuado como “uma

instância da configuração psíquica de todo indivíduo” – “como o Outro,

outro ou outrem em relação a mim”. De acordo com Todorov (1999), o

outro é uma construção psíquica do indivíduo, algo como uma projeção.

É o indivíduo que cria a alteridade e com ela interage; por exemplo, no

período que precede as expedições marít imas, o imaginário de

indivíduos daquele contexto criava seres marinhos ou especulações

sobre os seres humanos que encontrariam em seus destinos até então

desconhecidos.

Por analogia, podemos considerar que ao escrever sua

Dissertação ou Tese, o pesquisador não tem certeza de como será a

recepção de seu trabalho em todos aqueles que fazem parte de sua

comunidade científ ica (o “encontro”), nem de outras comunidades afins.

E, muitas vezes, procura desenvolver previsibi l idades dessa recepção

enquanto escreve (“navega”) para o seu outro.

Em terceiro lugar, o outro pode ser “um grupo social concreto ao

qual nós pertencemos”, considera Todorov. Nesse caso, o eu interage

com uma diversidade de outros, pois vivemos numa sociedade

complexa que tem como característica fundamental a emergência de

grupos sociais. Nesses grupos, os indivíduos possuem padrões de

comportamento, acúmulo de experiências, visões de mundo dentre

outros elementos, que constroem a consciência do “nós” 5.

Contudo, na quarta parte da obra, intitulada Conhecer , em que

nos detemos mais, Todorov (1999) apresenta a partir de três eixos

como a alteridade se apresenta na interação: plano axiológico , plano

praxiológico e o plano epistêmico .

5 CASTRO, Celso A. Pinheiro de. Sociologia Geral. São Paulo: Atlas, 2000, p.159.

31

O primeiro eixo trata de um julgamento de valor situado num

plano axiológico , onde o outro é avaliado como bom ou mau. Esse

plano é constituído por três dimensões: a do perspectivismo, a da

distribuição e a da neutralidade. Na dimensão do perspectivismo, o eu

parte da própria perspectiva do outro sobre si para desenvolver a

interação, na qual acontece ou um confronto da perspectiva, ou uma

relação com uma outra perspectiva. A dimensão distributiva ocorre

quando se entende que o outro é mais um no meio de tantos e, como

tal, tem seus valores (a cada um o seu valor). E a dimensão da

neutralidade, em que ocorre um distanciamento do eu na relação com

outro, permitindo que o outro decida os rumos de sua vida a partir dos

valores em que acredita, sem interferências externas.

No plano axiológico, Todorov (1999) i lustra a relação com o

outro a partir de uma personagem: Las Casas (1484-1566) 6. Las

Casas procura compreender a perspectiva do outro (perspectivismo),

defende-o e a seus valores diante de terceiros (distributivo) e,

f inalmente, entende que outro tem seu próprio caminho (neutralidade)

e, por isso, omite-se de qualquer ato que venha afetar a decisão do

outro. Compreender, defender e distanciar-se são ações de Las Casas

na interação com o outro.

No segundo eixo, Todorov (1999) trata da ação de aproximação

ou de distanciamento na relação com o outro; trata-se do plano

praxiológico . Destacam-se ali três elementos que se evidenciam na

relação com outro. O primeiro mostra a submissão do outro pela

imposição de uma imagem, i lustrada por Todorov (1999, p.233-235) na

personagem de Vasco de Quiroga7. Este constrói uma imagem e a

projeta sobre o outro; é um ato em que o outro é moldado de acordo

6 Tzvetan Todorov (1999, p.224) narra um pouco da biografia de Las Casas: “Las Casas passou uma série de crises , ou transformações, que o levaram a tomar uma série posições próximas, e contudo distintas, durante sua longa vida (1484-1566). Renuncia a seus índios em 1514, mas só se torna dominicano em 1522-1523, e esta segunda conversão é tão importante quanto a primeira. E uma transformação que nos interessará no momento: a que acontece no fim de sua vida, após seu retorno definitivo do México, e também após o fracasso de vários de seus projetos (...)”. 7 Vasco de Quiroga foi membro do poder administrativo do México e, mais tarde, torna-se Bispo católico de Michoacan. Acredita que o melhor modo de vida é aquele apresentado na obra Utopia do filósofo inglês Thomas More, em que todos vivem harmonicamente.

32

com o desejo e pensamento do eu que, neste caso, é o próprio Vasco

de Quiroga. Segundo Todorov (1999, p.234), Vasco de Quiroga, na

interação com os índios, “(...) vê neles, não o que são, mas o que quer

que sejam (...)”.

Assim, ao olhar o outro, cai-se no erro de enxergar somente a si

mesmo e não o fora de si. É uma ação que transposta para a arena da

pesquisa conduz a algumas reflexões a respeito do discurso citado e

da interação que estabelecemos com os teóricos que ingressam em

nossos trabalhos.

Nessa abordagem, queremos deixar claro, concordando com

vários outros pesquisadores, que nenhum olhar é neutro, ou seja, toda

vez que analisamos um objeto de pesquisa, nosso olhar é repleto da

voz do outro, constitutiva de nossa consciência. No entanto, chamamos

a atenção para os equívocos na interpretação da voz do outro ou na

tentação de reduzir nosso olhar aos aspectos previamente delimitados

e que, muitas vezes, impedem de encontrar algo novo na interação com

o outro (SOBRAL, 2005). Esses comportamentos podem se tornar um

ato de “tortura” cometido pelo pesquisador para com o corpus da

pesquisa e com os autores, no sentido de “ver” e “ouvir” o que eles não

podem revelar. Bakhtin (1930-40/2003, p.395), no texto Metodologia

das Ciências Humanas , ao tratar do objeto em Ciências Humanas,

afirma que este é “expressivo e falante” e, como tal, ele “(...) se auto-

revela” e, por isso, “não pode ser forçado e tolhido.”.

Outro elemento do plano praxiológico é o que aponta para a

identif icação do outro. O exemplo citado por Todorov (1999) é de

Gonzalo Guerrero8, que se incorpora à cultura e aos discursos do outro,

evidenciando isso no vestir e no dizer. Tal incorporação ao discurso do

outro não ocorre em período curto do tempo, ou seja, da “noite para o

dia”; pelo contrário, exige um tempo necessário de convivência para

8 Sofre um naufrágio em 1511 e vai viver com os índios. Ali se insere na cultura e chega a casar-se com uma índia. Perguntado se queria se unir às tropas espanholas, responde: “Fizeram-me cacique, e até capitão, em tempo de guerra, ora. Tenho o rosto tatuado e as orelhas furadas. Que dirão os espanhóis ao ver-me assim? E depois, vejam meus filhinhos, como são bonitos (...)”.

33

entender o outro, aceitá-lo e, assim, assumir sua posição diante do

mundo.

Bakhtin/Volochinov (1929/2002, p.114)9 afirma que “a expressão

exterior, na maior parte dos casos, apenas prolonga e esclarece a

orientação tomada pelo discurso interior — a perspectiva do

pesquisador —, e as entoações que ele contém”. Quando o pesquisador

fala no texto revela que em si encontra-se também a voz do outro,

como a voz de um teórico que fundamenta o trabalho de pesquisa.

Essa voz permeia o texto do pesquisador revelando que ele

desenvolveu uma longa e qualitativa interação com tal teórico.

No terceiro elemento abordado por Todorov (1999, p.239), o eu

adota parcialmente os valores do outro. O exemplo para esse ato é o

de Cabeza de Vaca10, como segue na citação abaixo.

Cabeza de Vaca adota os ofícios dos índios, e veste-se como eles ou f ica nu como eles, come da mesma forma que eles. Mas a identif icação nunca é completa: há uma razão “européia” para que o ofício de mascate lhe agrade, e orações cristãs em suas práticas de curador. Em momento algum esquece sua própria identidade cultural, e essa afirmação lhe serve de amparo nas provas mais difíceis.

Não existe uma identif icação total do pesquisador com seu

outro. Pois o autor está sempre parcialmente no texto. O ingresso do

discurso do outro no texto de pesquisa, nas várias formas de discurso

citado, mostra que o pesquisador estabelece interação com ele, mas

não é razão para afirmar uma identif icação de maneira absoluta.

Ingressamos o discurso do outro, mas não o outro totalmente.

9 BAKHTIN, M. idem, p.147; 10 Alvar Nuñez Cabeza de Vaca é um conquistador que, durante expedições desastrosas, vê-se obrigado “a viver com os índios, e como eles”, diz Todorov. Após conflitos com seus superiores é preso e faz dois relatos que mostram a interação que teve com os índios.

34

O terceiro eixo está situado no plano epistêmico . Todorov (1999,

p. 223-224) considera que nesse eixo “não há, evidentemente, nenhum

absoluto, mas uma gradação infinita entre os estados de conhecimento

inferiores e superiores”. Ou se conhece muito o outro (grau superior)

ou pouco se conhece (grau inferior). É o plano em que a identidade do

outro é ignorada ou conhecida. Na primeira dimensão o exemplo

escolhido por Todorov é Diego de Landa11; e na segunda, ele seleciona

dois exemplos, com particularidades muito signif icativas: Diego Duran12

e Bernadino de Sahagún13.

O pesquisador cuja ação se assemelhar a de “Diego Durán”

deseja conhecer o outro para fazer- lhe oposição com todo rigorismo.

Esse conhecimento tem sua fonte nos l ivros. Todorov (1999, p.249)

informa que Diego Durán não queimava l ivros, pois acreditava que ali

estavam informações relevantes para conhecer o outro. Sua narrativa

sobre o outro depende da leitura de escritos.

Vamos relacionar essa ação de ignorar o interpretado/escrito

com o que Bakhtin (1922/2000, p.88) afirma na obra Questões de

Literatura e de Estética: a teoria do romance, a respeito do discurso

fundante na f igura judaica. Segundo o pensador russo, “apenas o Adão

mítico que chegou com a primeira palavra num mundo virgem, ainda

não desacreditado, somente este Adão podia realmente evitar por

completo esta mútua orientação dialógica do discurso alheio para o

objeto”. A partir desse olhar, a palavra se encontra permanentemente

envolta de sentidos que resultam da interação intersubjetiva. Isso vai

11 Franciscano, bispo e autor de um dos mais importantes documentos sobre o passado dos maias: Relación de las cosas de Yucatán. Queima livros sobre os índios, afim de que não haja nenhum vestígio de suas práticas religiosas e para que, ao mesmo tempo, o cristianismo não encontre obstáculos para ser adotado enquanto religião. Por outro lado, também resolve, ele mesmo, escrever sobre os índios. 12 Nasce na Espanha, mas vai viver no México com cinco anos. Torna-se dominicano – Ordem Religiosa fundada por São Domingos – e escreve, entre os anos 1576 e 1581, a obra História de lãs Índias de Nueva Espana e Islãs de la Tierra Firme, publicada somente no século XIX. Sua postura se resume no seguinte: para eliminar o paganismo é preciso conhecê-lo. 13 Nasce na Espanha em 1499, estuda na Universidade de Salamanca e ingressa na Ordem Franciscana. Em 1529 chega ao México e aí permanece até sua morte, em 1590. “A atividade de Sahagún, um pouco como a do intelectual moderno, tem duas grandes orientações: o ensino e a escrita”, comenta Tzvetan Todorov.

35

conduzindo ao entendimento de que nenhum interpretado ou escrito é

resultado de um só, mas da interação de dois ou mais sujeitos.

Outra ação é a de Bernardino de Sahagún, também abordado

por Maríl ia Amorim (2001), que procura conhecer o outro para falar

dele sem fazer-lhe oposição. Todorov (1999, p. 268) informa que

Bernardino Sahagún decidiu aprender a língua dos índios para falar

deles. Esse ato torna-se mais signif icativo quando considerado numa

perspectiva de compreensão (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1929/2002,

p.147), em que a língua é o reflexo das relações estáveis dos falantes

de uma sociedade em um determinado contexto. Sahagún, ao aprender

a língua dos índios, também se banha na ideologia deles, mesmo que

parcialmente. Contudo, diferente de Durán, ele procura fazer um relato

objetivo do outro, no sentido de descrever e relatar o que viu, sem

impor uma imagem ao outro ou conhecê-lo para destruí-lo.

3 A INTERAÇÃO VERBAL

O texto é uma produção humana condicionado pela interação

da mesma natureza. Somente a interação humana produz o texto e,

num processo dinâmico, complexo e colaborativo, estabelece-se uma

cadeia ininterrupta de textos. Essa cadeia aproxima os falantes em

todas as situações sociais e em todos os tempos, nos quais interagindo

uns com os outros, produzem novos textos.

A interação, dentre outros conceitos, é um processo que

envolve pergunta (uma ou mais) e resposta (uma ou mais) entre

sujeitos num determinado contexto verbal ou extraverbal. Tanto a

pergunta como a resposta pode vir de um locutor como de um

interlocutor. Porém, como entende Bakhtin e seu Círculo, ninguém

nunca está sozinho; há sempre o eu e o outro para a constituição de

qualquer ato, seja este l ingüístico ou de pensamento etc.

36

Assim, um autor, ao escrever seu texto, está respondendo a

perguntas presumidas do seu interlocutor — seu outro. O interlocutor,

por seu lado, pode apresentar respostas ao autor. Neste caso,

pensamos nos teóricos referenciados e encontrados nos textos

científ icos. Eles estão ali porque têm respostas para o pesquisador-

autor.

A interação é um ato solidário, no sentido de ser realizado

junto com o outro. Por isso, torna-se difíci l aceitar alguma posição que

defenda o texto — fruto da interação — como algo monológico ou fruto

absoluto do interior de um sujeito.

A interação produz a enunciação que emerge do processo

interacional, seja este oral ou escrito. Bakhtin afirma que a enunciação

é tanto uma fala num contexto verbal escrito particular, como uma

obra/l ivro que ingressa numa cadeia i l imitada de outros enunciados

dessa magnitude. Ela “constitui uma fração de uma corrente de

comunicação verbal ininterrupta”, afirma Bakhtin/Volochinov

(1929/2002, p.123). Nenhuma enunciação é uma i lha perdida em algum

lugar desconhecido por todos. Isso é uma i lusão ou entendimento que

se distancia da compreensão de l inguagem como fenômeno social,

histórico e cultural. A dif iculdade em identif icar o sentido de um

enunciado não é justif icativa para dizer que ela é um elemento vago no

meio de um contexto. Ela é sempre social e o contexto social a colore

de sentido.

A interação também produz a palavra. E, como produto da

interação, a palavra é uma propriedade pública. Não é propriedade

privada nem do locutor nem do interlocutor. Mas, é possível ocorrer

engano, i lusão ou equívoco em acreditar que a palavra é propriedade

absoluta de alguém. Nesta pesquisa, entendemos a l inguagem como

uma construção da interação humana e, dessa forma, a palavra emerge

de um processo interacional ativo e reativo.

37

A palavra, por si só, pode ser entendida como uma aliança

entre o eu e o outro. Ou, nas palavras de Bakhtin/Volochinov

(1929/2002, p.113): “a palavra é uma espécie de ponte lançada entre

mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, na

outra se apóia sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum

do locutor e do interlocutor”. Ela não pertence totalmente a nenhum dos

dois – locutor e interlocutor —, ela é social.

O social organiza o individual. O que é interpretado/escrito

para o outro num determinado contexto terá mais possibil idade de

encontrar sentido ou recepção se aquele que diz estiver sintonizado

com o contexto para o qual dir ige a sua palavra. O que ocorre dentro

de si, de sua consciência, interage com o “fora” de si. Por outras

palavras, a expressão exterior e a expressão interior são dimensões do

sujeito que interagem permanentemente.

Nenhuma enunciação é produto da natureza individual, mesmo

porque esta é resultante do social, como entende Bakhtin e seu

Círculo. A consciência individual é uma construção coletiva, ela não

nasce com o sujeito, como o cérebro humano. Ela se constrói num

determinado contexto social.

Nesse sentido, o que é expressão do interior do sujeito tem

uma relação indissociável com o exterior. A interação entre o sujeito e

o seu contexto realiza naquele uma marca condicionante de sua

expressão não só interior como também exterior. Bakhtin/Volochinov

(1929/2002, p.111) afirma que a expressão interior do sujeito é

resultante da interação que mantém no contexto social, ou seja, com o

exterior.

A atividade mental tem suas fronteiras delimitadas pelo

“território social”, como conclui Bakhtin/Volochinov (1929/2002, p. 117):

A personalidade que se exprime, apreendida, por assim dizer, do interior, revela-se um produto total da

38

inter-relação social. A atividade mental do sujeito constitui, da mesma forma que a expressão exterior, um território social. Em conseqüência, todo it inerário que leva da atividade mental (o conteúdo a exprimir) à sua objetivação externa (a enunciação) situa-se completamente em território social.

Ao produzir a enunciação, o texto e a palavra, estabelecemos

uma interação, seja num âmbito restri to, como um grupo de pesquisa,

seja num âmbito mais amplo, como uma comunidade científ ica, um

auditório que possa nos ouvir. Mas isso está condicionado à adaptação

que o meu escrito faz para ser compreendido. Finalmente, “pode-se

dizer que não é tanto a expressão que se adapta ao nosso mundo

interior, mas o nosso mundo interior que se adapta às possibil idades de

nossa expressão, aos seus caminhos e orientações possíveis”

(BAKHTIN, 1929/2002, p.118).

Contudo, em vez de um dualismo entre o interior e o exterior

do sujeito, Bakhtin/Volochinov (1929/2002, p. 123) pensa em

dialogismo. Como entende o autor, “pode-se compreender a palavra

‘diálogo’ num sentido amplo, isto é, não apenas como a comunicação

em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação

verbal, de qualquer t ipo que seja.”. Assim, o dialogismo transcende o

diálogo face a face para atingir outros horizontes sociais, para além de

uma situação imediata e concreta. Tais horizontes estão repletos de

sentidos que dialogam num processo contínuo e renovador da

comunicação.

O l ivro é um elemento da comunicação verbal que interage

como integrante na arena de ações e reações de l inguagem sobre a

diversidade de assuntos e sentidos no contexto histórico, social e

cultural. Bakhtin/Volochinov (1929/2002, p.123) diz que “ele responde

alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções

potenciais, procura apoio etc.”. Enfim, o dialogismo bakhtiniano

39

identif ica um processo interacional ininterrupto entre os sentidos

presentes numa diversidade de situações em que se produza texto.

Finalmente, a interação é um agir t ipicamente humano condicionante de

todo processo l ingüístico. Ela é uma via de mão dupla entre o locutor e

o interlocutor; por ela que o sujeito é feito e pode contribuir com a

construção do outro, e vice-versa. A interação está em contínua

evolução, À semelhança a língua. E esta se encontra em “processo de

evolução ininterrupto, que se realiza através da interação verbal social

dos locutores”, como esclarece Bakhtin (1929/2002, p.127).

Assim como a língua, a interação nunca termina; ela se

material iza numa diversidade de textos, orais e escritos, formando e

transformando a todos que neles falam. É o caso das Dissertações e

Tese. Nesses textos encontramos o outro, o teórico e o pesquisador, e

interação que eles estabelecem.

4 O AUTOR E O TEXTO

Bakhtin e seu Círculo, quando abordam o conceito de autor,

apresentam uma distinção entre o autor-pessoa e o autor-criador do

texto escrito. Em trabalho de 2005, Carlos Alberto Faraco afirma que o

autor-pessoa é crivado de valores que foram construídos socialmente e

que, no momento em que atua como autor-criador na construção de um

texto, realiza um recorte axiológico desses valores. Assim, se na vida

encontramos uma gama de eventos, sejam eles culturais, polít icos,

sociais ou científ icos, o autor-pessoa, imerso nesse contexto, faz um

ato de recortar e refratar um ou mais aspectos desses eventos para

construir seu texto, ou seja, para materializá-lo em sua obra, conforme

estuda Carlos Alberto Faraco (2005) no texto Autor e Autoria.

Neste trabalho, consideramos o autor-criador como o

pesquisador que criou seu texto num determinado gênero —

dissertação e tese —, deixando nele suas posições a respeito de algum

40

evento, neste caso, de caráter l ingüístico, educacional e científ ico, e

que realizou tudo isso na interação com o outro. Nesse sentido, o

pesquisador não só mostra a sua posição sobre um dado evento (que

em nosso trabalho é a interação professor-aluno em sala de aula), mas

também a do grupo no qual está inserido e que, para nós, pode ser o

seu grupo de pesquisa alinhado com um paradigma de sua área de

conhecimento.

Dentre os textos que abordam o autor, podemos destacar O

Autor e o Herói na Atividade Estética; O Problema do Conteúdo, do

Material e da Forma na Criação Literária; O Discurso na Vida e o

Discurso na Arte e Problemas da Poética de Dostoievski . Em cada um

deles Bakhtin faz emergir um conceito de autor que congrega em si

tanto a dimensão social como a dimensão individual.

A dimensão social do autor diz respeito ao grupo que representa

no momento em que, no seu texto, revela sua postura axiológica,

harmonizada com uma ideologia, a respeito do tema que apresenta.

Essa postura refrata no texto quando da abordagem do objeto

estudado.

A dimensão individual aponta para o caráter singular do autor.

Apesar de ele representar vozes sociais — a voz do outro, o mundo do

outro —, ele, e só ele, pode assinar o seu texto. Talvez o maior

exemplo disso seja encontrado em Dostoiévski, e é o próprio Bakhtin

quem sustenta que a assinatura faz valer a singularidade do autor

quando afirma categoricamente que esse autor é o criador do romance

polifônico. Além disso, Bakhtin fr isa que Dostoiéviski foi quem levantou

a inconclusibil idade humana (FARACO, 2005, p.46), isto é, a idéia do

humano como não concluído, acabado.

No texto escrito, autor e leitor se encontram. O horizonte, tanto

do autor como do interlocutor, é integrado no momento da produção de

seu escrito. Não se trata de um encontro empírico; o outro se encontra

com o autor nos momentos das articulações das palavras, dos

41

enunciados, enfim, nos momentos nem sempre l ineares e nem sempre

recursivos da escritura da obra. Afinal, a palavra se dirige sempre para

outro, e ele participa como uma espécie de “fundo perceptivo” sobre o

qual a palavra será recebida (AMORIM, 2001, p.122). Assim, o autor,

tanto l iterário como científ ico, se constrói e constrói seu texto numa

interação colaborativa, onde ocorrem negociações de sentidos.

Outros elementos sobre autor em Bakhtin (1920/2003, p.10)

podem ainda ser considerados. O primeiro é que o autor “é o agente da

unidade tensamente ativa do todo acabado, do todo da personagem e

do todo da obra”. Ele realiza suas ações na obra que produz e nela é

entendido como autor. Enquanto ela existir, ele é compreendido como

autor. É só na interação com ela que o autor é encontrado.

Outro elemento é aquele em que Bakhtin afirma que o autor é