R A R E INSTITUIÇÕES DA REFORMANDO A REFORMA...

Click here to load reader

Transcript of R A R E INSTITUIÇÕES DA REFORMANDO A REFORMA...

REFORMANDO A REFORMA: INTERESSES, ATORES E INSTITUIÇÕES DA ...

69

REFORMANDO A REFORMAinteresses, atores e instituições da Seguridade

Social no Brasil

reforma constitucional em curso representa adesconstrução da agenda formada em torno daquestão na década de 80, e que adquiriu um for-

mato institucional acabado com a Constituição de 1988 eas leis orgânicas da seguridade social e da saúde. Este tra-balho reconstitui a genealogia da formação da nova agendapara o setor, e explora a especificidade da seguridadesocial enquanto issue político. Inicialmente, apresenta-seesquematicamente o projeto de corte compreensivo e uni-versalista que informou o processo constituinte de 1988nessa área. Em seguida, discute-se o processo de trans-formação da agenda pública em torno da seguridade so-cial no período pós-Constituinte, mais especificamentedurante a primeira metade dos anos 90. A seção final ex-plora analiticamente a especificidade da seguridade so-cial como arena política, e mapeia a geometria dos inte-resses em jogo. Ressalta-se a centralidade do papel dasidéias e construções intelectuais na formação da agendanessa área, e discute-se o padrão de interação estratégicaentre atores.

A GENEALOGIA DA AGENDA PÚBLICADOS ANOS 90

O processo de revisão constitucional na área da segu-ridade social representa em larga medida a desconstruçãoda agenda estruturada durante a Constituinte de 1988. Osissues centrais dessa agenda,1 na área da previdência so-cial, referiam-se ao conceito de seguridade social quedeveria informar a Carta; à equalização de benefícios e(aumento do) grau de “inclusividade” do sistema; à dis-cussão em torno do resgate da “dívida social da nação”;às formas de defesa do valor real das transferências (fi-

xação de um piso mínimo de benefícios, irredutibilidadedo valor real dos benefícios previdenciários no tempo); ea mecanismos que poderiam assegurar diversidade e eqüi-dade na forma de financiamento.

A discussão do conceito de seguridade social ocupouespaço importante na agenda constitucional, prevalecen-do a noção de seguridade como um conjunto integradode ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saú-de, à previdência e à assistência social, e associado à idéiade universalidade de cobertura e atendimento. A defesado valor real das transferências foi um ponto importantena medida em que a variável de ajuste do sistema da pre-vidência entre 1979 e 1986 havia sido o valor real de be-nefícios, que sofreu forte compressão. Num contexto deinflação alta e sustentada, a manipulação tecnocrática devalores constituía um mecanismo privilegiado de nega-ção de direitos. A diversidade das fontes de financiamen-to foi essencial na medida em que definia operacional-mente a integralidade das ações da seguridade.

A reconstrução política da agenda pública pós-Cons-tituinte é balizada por três desenvolvimentos. Em primeirolugar, pelo protelado processo de regulamentação dosnovos dispositivos constitucionais relativos à seguridadesocial. Pelo lado do financiamento, este processo foi obs-taculizado pela contestação judicial do Cofins, que per-durou até fins de 1993. Por outro lado, as leis orgânicasdisciplinadoras desses dispositivos só foram implemen-tadas tardiamente em 1990 (Lei Orgânica da Saúde), em1991 (Lei Orgânica da Seguridade Social – Lei 8.212 e Pla-no de Benefícios da Previdência Social – Lei 8.213); eem 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – Lei 8.742).

Em segundo lugar, pelo acirramento do comportamentodefensivo do Tesouro Nacional, tendo em vista a forte

A

MARCUS ANDRÉ DE MELO

Professor de Ciência Política da UFPe

SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 10(4) 1996

70

reduzido paulatinamente pela chamada “operação desem-barque” até o teto de 10% estabelecido pela lei. As trans-ferências do Tesouro para a seguridade – que têm comofontes o Cofins (ex-Finsocial) e a contribuição sobre olucro, além de recursos fiscais – vêm sendo erráticas, esignificam de fato um veto à efetivação do orçamento daseguridade social. Boicotes e não-decisões pautaram opadrão de atuação do Tesouro em relação ao orçamentointegrado da seguridade social. O virtual aniquilamentodesse orçamento se deu com a criação do Fundo Socialde Emergência e com a interrupção de repasses do Te-souro para a saúde em 1993.

Em terceiro lugar, pela ampla mobilização a favor dacontra-reforma da previdência social iniciada na gestãoCollor. É nesse contexto que se pode falar da construçãosocial da idéia de crise da previdência social. Após a pro-mulgação da Carta Constitucional de 1988, setores quenão lograram beneficiar-se com as mudanças, mobiliza-ram-se para obstaculizar sua implementação. Alguns se-tores burocráticos promoveram uma resistência passivaàs mudanças, enquanto outros setores das elites políticase burocráticas se mobilizaram em torno de duas idéias-força relacionadas, mas não logicamente interdependen-tes: a da ingovernabilidade e a de reformas pró-mercado.A discussão sobre a questão da ingovernabilidade assu-miu grande centralidade no debate público em torno dasreformas recentes. Mais que isso, tornou-se um princípioordenador do campo político.4 A ingovernabilidade fis-cal passou a ser invocada com base num duplo diagnósti-co de rigidez fiscal e orçamentária, e de expansão de di-reitos sociais e dos gastos sociais crescentes sem previsãode novas fontes de financiamento.

As reformas pró-mercado se difundiram no Brasil se-gundo um timing específico, sobredeterminado pelo pro-cesso de democratização. Este pautou-se por ter sido pro-duto de um pacto inter-elites, que se estendeu por um longoperíodo de tempo, e sobretudo por ter precedido o pro-cesso de ajuste e estabilização econômica. Os custos doprocesso de barganha política e da disputa distributiva(entre empresários e trabalhadores organizados, setores efirmas, corporações e entes federativos) foram socializa-dos, o que implicou expansão fiscal e aceleração inflaci-onária. A agenda das iniciativas reformistas na Nova Re-pública reflete o impacto das novas demandas engendradaspela democratização e pela existência de muitos vetoplayers devido à fragmentação do sistema de representa-ção e intermediação de interesses. As iniciativas de re-forma pró-mercado voltadas para o ajuste fiscal, desre-gulamentação e liberalização foram, dessa forma, diferidasno tempo. As iniciativas de reforma econômica assumi-ram um formato mais pragmático e menos programáticodo que nos outros países (Almeida, 1995). A débâcle do

deterioração das contas públicas e a diminuição dos grausde liberdade fiscal do governo. Neste contexto, os esta-dos e municípios, e sobretudo a previdência social, tor-naram-se atores institucionais privilegiados do conflitofiscal intragovernamental (Almeida e Cavalcanti, 1995).O aumento da participação das contribuições sociais – quenão são partilhadas com municípios e estados – na recei-ta fiscal da União expressou o comportamento defensivoda União em relação às perdas que sofreu com o novofederalismo fiscal pós-1988 (Tabela 1).

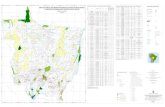

TABELA 1

Evolução da Participação dos Fundos de Participação Estadual e Municipalna Arrecadação do IPI e IR

Anos Participação

1969/75 10,0

1976 12,0

1977 14,0

1978 16,0

1979/80 18,0

1981 20,0

1982/83 21,0

1984 26,0

Anos Participação

1985 30,0

1985/88 31,0

1988 38,0

1989 39,5

1990 40,5

1991 41,5

1992 42,5

1993 44,0

O crescimento das contribuições sociais vinculadassignificou “a ocupação crescente do espaço tributário egarantiu para a área social uma disponibilidade de recur-sos feita à revelia do orçamento fiscal ‘puro’” ( Franco,1995).2 A área fazendária e de planejamento do governocomeçou a se mobilizar em torno da questão da rigidezorçamentária e da necessidade de garantia de “receitaslivres”, num movimento que evoluiu para a criação doFundo Social de Emergência.3 A receita das contribui-ções sociais passou a representar mais de metade da re-ceita tributária da União, sendo disputada pelo Tesouro.Concretamente, a disputa envolveu as formas de finan-ciamento do Sistema Único de Saúde, do pagamento deencargos previdenciários da União, custeio e pessoal doMinistério da Previdência, e dos benefícios assistenciaise os não-contributivos (pensões rurais e renda mensalvitalícia). A lei orgânica da seguridade estabeleceu umcronograma de desoneração da previdência social em re-lação aos encargos previdenciários da União, o que re-presentou uma vitória pontual dos setores da previdênciavis-à-vis a área fazendária e de orçamento do governo.Até 1991, tais encargos eram financiados em sua quasetotalidade com recursos da seguridade (Finsocial), sendo

Fonte: Pinheiro, 1995.

REFORMANDO A REFORMA: INTERESSES, ATORES E INSTITUIÇÕES DA ...

71

governo Collor em 1992-3 e recentemente as crises cam-biais do México (que substituiu o Chile como show caselatino-americano para as agências multilaterais) e Argen-tina deslegitimaram as abordagens mais ortodoxas daagenda neoliberal.5

A nova agenda pública foi balizada pela policy windowproporcionada pela própria Constituição através da emen-da constitucional no 2 que previa a realização da revisãoconstitucional a partir de cinco anos de sua promulgação.6

Nesse contexto, formularam-se as primeiras propostas derevisão. O conteúdo substantivo das primeiras propostasde reforma da previdência social é fortemente marcadopelo reformismo cesarista do governo Collor. As propos-tas radicalizantes do Instituto Liberal, Fipe/Proseg e doInstituto Atlântico que implicam a privatização do mer-cado de seguro social expressam o estado de coisas dogoverno Collor e só adquirem sentido no contexto de auto-ritarismo e confrontação que marcaram aquela conjuntu-ra, e que conferiam alguma factibilidade a propostas demudança de caráter amplo e não-incremental.7 No segun-do momento do processo de agenda-setting da reformada previdência social, estas propostas radicalizantes foramabandonadas. Foi um momento marcado pela agenda denegociação que presidiu a resolução da crise aberta em se-tembro de 1991 em torno da proposta de reajuste dos bene-fícios previdenciários – a chamada “crise dos 147%”.

Esta crise resultou de uma sentença judicial favorávelaos aposentados na contestação do sub-reajuste (54,6%)dos benefícios previdenciários em relação ao salário mí-nimo reajustado em 147,06%. Após prolongada disputajudicial em torno da interpretação de dispositivos das leisde custeio e do plano de benefícios da previdência, quefixavam o salário mínimo como indexador, o SupremoTribunal Federal suspendeu a sentença de pagamento numquadro em que o governo alegava que a decisão levaria aprevidência social à falência e o país ao caos econômico. Amobilização dos aposentados e a massiva cobertura do epi-sódio pela mídia levou o governo a rever sua postura iniciale iniciar o pagamento parcelado da dívida em agosto de 1992.

Duas iniciativas no Congresso balizaram o processode agenda-setting. Em primeiro lugar, a CPI da previdên-cia, criada no governo Collor para investigar graves dis-torções nos valores de aposentadorias e pensões que es-tariam dando origem aos “marajás” da previdência(Congresso Nacional, 1991). Pela grande visibilidade quealcançou, esta CPI permitiu a formação de uma clivagemimportante no debate público. Por um lado, a posição ad-vogada por alguns setores, sobretudo de esquerda, paraos quais a chamada crise da previdência era uma crisegerencial evidenciada pelas graves distorções administra-tivas do sistema. Por outro lado, os argumentos de seto-res capitaneados por liberais reformistas, para os quais as

distorções só seriam eliminadas pela privatização do sis-tema.

Em segundo lugar – e mais importante –, o Congressoinstituiu uma Comissão Especial do Sistema Previdenciá-rio com a atribuição, entre outras, de propor sugestões paraa crise dos 147%. A comissão foi formada no contexto daconstrução do consenso reformista, projetando a previ-dência social enquanto issue de grande centralidade naarena pública. Por sua visibilidade e amplitude e peladensidade dos debates, a Comissão Especial teve reper-cussões em vários níveis. Além de constituir um lugar deaprendizagem coletiva, contribuindo para a formação deparlamentares especialistas em seguridade social,8 permi-tiu uma aproximação entre elites burocráticas, especia-listas setoriais, sindicais, etc.

As propostas de reforma do modelo de previdênciasocial instituído pela Carta de 1988 apresentadas nos úl-timos anos assentam-se em um diagnóstico comum que,em linhas gerais, aponta para os seguintes aspectos daagenda da contra-reforma: o questionamento do conceitode seguridade social, pela suposta inconsistência entre oprincípio de seguridade social e o de seguro, que infor-mam simultaneamente o capítulo social da Constituição,e a proposta de separação dos orçamentos da previdênciasocial, da atenção à saúde e da assistência social; umaredefinição do mix público/privado na área da previdên-cia social a partir da unificação dos sistemas previden-ciários em um regime único básico, público (na maioriadas propostas) e compulsório, e um regime complemen-tar privado que deve cobrir os trabalhadores com rendi-mento superior a um ou três salários na maioria das pro-postas (a delimitação do espaço a ser ocupado pelomercado privado de fundos de pensão é definido opera-cionalmente na fixação do teto de benefício da previdên-cia social básica); propõe-se a extinção dos regimes se-parados para militares e servidores civis, e as chamadasaposentadorias especiais de algumas categorias profissio-nais (professores, magistrados, ocupantes de cargos ele-tivos, etc.); a forma de financiamento será baseada ex-clusivamente na contribuição individual dos trabalhadores,eliminando-se na maior parte das propostas a contribui-ção do empregador; propõe-se na maioria das propostasregime de capitalização para os regimes suplementares ede repartição simples para o público (quando este é man-tido e não privatizado); são propostas medidas para au-mentar o tempo de contribuição, reduzir a taxa de reposi-ção, aumentar a idade mínima de aposentadorias (pelaextinção da aposentadoria por tempo de serviço); no mes-mo espírito, alinham-se as propostas (heterogêneas) quevisam equalizar as idades de aposentadoria de homens emulheres, e trabalhadores rurais e urbanos; também sepropõe, como estratégia geral, uma redefinição de direi-

SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 10(4) 1996

72

tos sociais a partir da “desconstitucionalização” de maté-rias sociais na Constituição, que passariam a ser tratadaspor lei ordinária, de modo a se obter maior reversibilida-de nestas questões; propõe-se, como estratégia de seguri-dade social de forma ampla, restrições à “generosidadepública” na concessão de benefícios sociais – auxílio ma-ternidade de 120 dias, renda vitalícia de um salário míni-mo, elegibilidades com tempo de contribuição exíguo,entre outros (Costa, 1994).

IDÉIAS, INSTITUIÇÕES E INTERESSES

A previdência social como arena política apresentaum conjunto de especificidades que têm relevância ana-lítica diferencial quando a análise focaliza uma reformaconstitucional nesta área setorial, e não simplesmente aformulação e implementação de decisões mais ou menosrotineiras no âmbito intraburocrático (Melo, 1993 e Bar-ros e Silva, 1992). Do ponto de vista da análise compre-ensiva da revisão constitucional para as várias issue areas(quebra de monopólios públicos, etc.), a previdência so-cial é a que possui a mais alta taxa de conflitualidade.Na medida em que envolvem elegibilidades, os custosdas decisões de política apresentam grande visibilidadeporque são fortemente concentrados nos indivíduos(embora do ponto de vista do financiamento sejam difu-sos).9 Pelo caráter intertemporal da política previden-ciária(há um hiato temporal entre contribuição e elegibilida-de), as decisões envolvem não só elegibilidades presen-tes mas também direitos adquiridos e expectativas de di-reito. Ademais, cabe advertir que a proposta do governode revisão constitucional na área da seguridade compre-ende mudanças que não são tipicamente afetas ao setor(sigilo fiscal e bancário, regulação de fundos de pensãofechados).

As especifidades da previdência como arena políticaexigem uma análise desagregada, em que se identifiquetambém a “geometria política” dos interesses envolvidos.Em primeiro lugar, a política da previdência é fundamental-mente a política da transferência de riscos atuariais entregrupos (Baldwin, 1990 e Melo, 1995). Neste sentido, trata-se de uma política eminentemente redistributiva – dada aindivisibilidade dos benefícios previdenciários.10 Ela redis-tribui riscos horizontalmente (entre grupos com perfis atua-riais distintos) e verticalmente (entre gerações). Em siste-mas segmentados como o brasileiro, ela redistribui riscose renda de forma desproporcional, porque certas catego-rias têm elegibilidades distintas e privilegiadas. Ou seja,os riscos não são socializados a partir da definição de umrisco médio atuarial (o que seria neutro do ponto de vistaredistributivo), mas sim privilégios. Certos grupos logramconcentrar benefícios e transferir seus custos para toda a

população. No sentido consagrado por Wilson (1980), aprevidência é também uma arena clientelística em que oscustos são difusos e os benefícios concentrados.

A política da seguridade envolve interesses empre-sariais de duas formas. Pelo lado das contribuições parao financiamento do sistema, está no centro da disputadistributiva entre capital e trabalho. Nesse sentido, a se-guridade é um issue importante para os interesses organi-zados dos capitalistas. As entidades organizadas do em-presariado conseguiram construir uma agenda voltada paraa desoneração de contribuições sociais, argumento refor-çado pelas transformações correntes do mundo do traba-lho (pela informalização crescente) e pelos imperativosde competitividade num mundo globalizado. A incapaci-dade organizacional e a fragmentação de interesses doempresariado nacional têm no entanto impedido uma açãoconcertada na agenda pública – como é paradigmático ocaso da Constituinte. Iniciativas recentes como a AçãoEmpresarial não tiveram êxito (Schneider, 1995). A Fiesp,historicamente, tem liderado essas demandas, e apresen-tou uma agenda para a reforma da seguridade em 1993.A proposta preconiza o fim das contribuições patronaissobre a folha, uma previdência pública com teto de bene-fício de um salário mínimo, e regime de capitalização(Fiesp, 1993).

A previdência também constitui um setor empresarialper se. Os issues, nesse caso, transcendem a mera esferaredistributiva e envolvem questões regulatórias. No casobrasileiro, a previdência privada se expandiu amplamen-te na década de 80. Embora já bastante desenvolvido em1988, o segmento dos fundos de pensão fechados, repre-sentados pela Abrapp, não teve participação ativa na Cons-tituinte.11 Suas demandas se restringiram à garantia da pre-servação da previdência complementar e seu caráterprivado (com autonomia para definição de repasses daspatrocinadoras para os fundos), e sobretudo ao tratamen-to tributário dos fundos (imunidade enquanto entidade deassistência social e não entidade financeira12) e à autono-mia na gestão dos seus portfolios de investimentos – te-mas que têm pautado os conflitos com as autoridadesgovernamentais (Gazeta Mercantil, 2/08/93, 26/10/93,29/10/93, 15/12/95; O Globo, 9/02/95).

A Abrapp tem se manifestado publicamente contra aprivatização da previdência segundo o modelo chileno(Gazeta Mercantil, 30/09-2/10/95).13 Como entidades fe-chadas de previdência, elas não lucrariam diretamente coma instituição de um modelo que supõe entidades abertas atrabalhadores individuais. No entanto, o potencial demercado aberto com a expansão do mercado viabilizariaa expansão dos fundos fechados multipatrocinados – daía Abrapp defender um modelo tripartite baseado no Es-tado, na empresa, e no trabalhador.14 O rebaixamento do

REFORMANDO A REFORMA: INTERESSES, ATORES E INSTITUIÇÕES DA ...

73

teto de benefício vigente afetaria de forma negativa oscompromissos futuros dos fundos que estão baseados emcálculos de suplementação de aposentadorias acima des-ses tetos.15 Os fundos fechados veriam abrir-se um mer-cado de grandes proporções – abrangendo cerca de 600mil servidores – com a criação de um regime de capitali-zação para os servidores civis. A Abrapp sustenta que osatuais fundos poderiam atuar como gestores.16

Os fundos de pensão abertos, ainda bastante incipien-tes em relação aos fechados, que tipicamente estão asso-ciados a seguradoras e conglomerados financeiros e queseriam os grandes beneficiários da privatização do siste-ma, não se mobilizaram abertamente em torno dessa pro-posta. A Anapp – entidade que congrega os fundos fe-chados – não montou nenhum lobby eficiente em tornodessa proposta. A Febraban e o IBMEC, por sua vez, apre-sentaram propostas de reforma que limitam o teto de be-nefício a um salário mínimo, atendendo aos interesses dosetor (Febraban, 1992; IBMEC, 1992). A expansão po-tencial do mercado atenderia a uma constelação de inte-resses que também incluem especialistas e gestores defundos fechados, bancos de investimento e analistas fi-nanceiros, além de incorporadores imobiliários. Pelo pa-pel que cumpre de principal investidor institucional nasBolsas de Valores – e pelo potencial de expansão das re-servas dos fundos – o espectro de interesses afetados comas decisões na esfera da previdência social é fortementediversificado. Esta multiplicidade produz fragmentaçãoe clivagens entre os fundos e bancos privados.17

A arena da seguridade apresenta dessa forma altas ta-xas de interdependência com outros issues. A reformaexige uma consideração de aspectos centrais do sistemafiscal e tributário. Para os gestores macroeconômicos, osfundos passaram a ocupar o papel privilegiado na monta-gem do novo padrão de financiamento da economia bra-sileira, superando o padrão baseado em fundos públicos(Pinheiro, 1994). Na arena da disputa política estão presen-tes um conjunto amplo de atores burocráticos. A arena dapolítica exibe intensas disputas interburocráticas entre oMinistério da Previdência e a área fiscal e fazendária.Desde Heclo, sabemos que as elites burocráticas cumpremum papel central na promoção de reforma de políticaspúblicas (Heclo, 1974). Na realidade, estas elites não cons-tituem um grupo de interesse entre outros na arena dapolítica, mas o núcleo que dá direção e unidade à inova-ção nas políticas. A dimensão fiscal da se-guridade e amagnitude do seu orçamento convertem a política previ-denciária num issue central da gestão macroeconômica –sobretudo em contextos de crise fiscal aguda.

Historicamente associadas ao modelo de previdênciaestatista existente, as elites burocráticas da previdên-cia, juntamente com setores da área econômica, susten-

tam que o rebaixamento do teto de contribuições invia-bilizaria financeiramente o sistema. Além destas elites,no contexto pós-Constituinte, a Anfip tem cumprido cadavez mais um papel de vanguarda técnica semelhante aodesempenhado na arena da atenção à saúde pelos sanita-ristas (Melo, 1993). Sua criação data de 1950, como as-sociação dos fiscais dos antigos institutos de aposentado-ria e pensões, mas foi a partir de 1988 que passou a cumprirum papel extremamente ativo no debate público em tor-no da seguridade social. Embora não se trate de uma en-tidade sindical (papel cumprido pela Fenafisp), a Anfip,através de laços estreitos com setores da esquerda e seto-res sindicais e da ampla articulação com o policy networkda área da previdência, representa um think tank alterna-tivo que produz análises em defesa do conceito de segu-ridade social vigente na Constituinte.18 A entidade tam-bém acompanha e participa ativamente das atividades daSubcomissão de Seguridade Social e Família da Câmarados Deputados e mantém relação estreita com parlamen-tares que a compõem.19 As propostas revisionais da Anfiptêm sido geralmente apresentadas por esses parlamenta-res.20 A Anfip também demonstra possuir ampla capilari-dade social nas suas articulações, como ficou evidencia-do pelo abaixo-assinado com 30 mil assinaturas queencaminhou contra a instalação da revisão constitucionalem 1993.

A Anfip defende as teses gerais do “partido da segu-ridade” e propõe, como forma de evitar a manipulaçãodos recursos pela área fazendária, a criação de órgão pró-prio de arrecadação da seguridade, que passe a recolhersimultaneamente a contribuição sobre folha de salários eas contribuições sobre faturamento e lucro – que dizemrespeito à Receita Federal. O Sindifisco – a partir de 1994transformado em Unafisco/Sindical –, com seis mil afili-ados, compõe junto com a Anfip (três mil afiliados) eoutras entidades de servidores públicos um conjunto arti-culado de defesa da seguridade social, em particular a dosservidores civis, e de defesa corporativa da vasta buro-cracia setorial de fiscalização e arrecadação. Por recolhe-rem, respectivamente, imposto sindical e contribuições emfolha de pagamento de um grande número de afiliados dealta remuneração média, a Unafisco/Sindical e a Anfipcomandam muitos recursos que são utilizados para darsuporte à mobilização de parceiros, a exemplo da Cobape do Mosap, e mesmo de parlamentares, como foi o casodas audiências públicas nas assembléias estaduais reali-zadas em 1995, financiadas pela Anfip.21 A questão dacriação do órgão próprio de arrecadação da seguridadedivide estas duas entidades, sendo a proposta fortementecombatida pela Unafisco/Sindical.22

O papel de elites técnicas e acadêmicas portadoras doconhecimento especialista em reformas de políticas pú-

SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 10(4) 1996

74

blicas tem sido enfatizado na literatura (Hall, 1989). Nocaso brasileiro é bastante expressivo, na última década, osurgimento de especialistas em análise econômica da pre-vidência social, e da seguridade social em geral, substi-tuindo a elite burocrática tradicional (os “cardeais da pre-vidência”), com formação em direito do trabalho.23 Emáreas emergentes – como a da economia da seguridadesocial – que apresentam grande complexidade, o confrontoentre análises, propostas e cenários representa um campode disputa simbólica importante (Korpi, 1993). Isto ex-plica o intenso debate público em torno da previdênciasocial entre especialistas e o fato de as propostas de enti-dades (ou mesmo de indivíduos!) com débil enraizamen-to social e político como o Instituto Liberal ou InstitutoAtlântico terem adquirido maior visibilidade que propos-tas de federações empresariais. É significativo que na re-visão constitucional de 1994 não se tenha obtido consen-so entre especialistas da policy community da áreaeconômica e da previdência quanto à operacionalizaçãodo modelo de capitalização (devido à incerteza quanto aoscustos de transição e seu financiamento, tendo em vista aexperiência do Chile, onde tais custos foram proibitivos).24

Ao contrário da arena da atenção à saúde, a arena daprevidência social convive com atores organizados, afe-tados diretamente pela política. Especificidades tecnoló-gicas dessa política – tipicamente transferências de renda– que, ao contrário de serviços médicos típicos, apresen-tam uma natureza continuada, produzem a ação coletivade clientelas organizadas, como demonstra a experiênciade vários países. A experiência na América Latina de as-sociação de pensionistas mostra que elas são tipicamen-te organizações tipo single issue, voltadas para a defesado valor real de pensões em ambientes inflacionários.Criada em 1985, a Confederação Brasileira de Aposen-tados e Pensionistas – Cobap se fortaleceu imensamentecomo ator político devido ao sucesso obtido na mobili-zação dos 147% em 1991-1992.25 Composta sobretudo porantigos sindicalistas, a Cobap logrou conferir visibilida-de política às suas manifestações e conquistou assento emarenas decisórias importantes, como o Conselho Nacio-nal de Seguridade Social, mas a habilidade de garantir vi-sibilidade na mídia contrabalança sua debilidade organi-zacional. Não dispondo de contribuições em folha depagamento, a Cobap é fortemente dependente dos sindi-catos e associações (em particular a Anfip). Embora seurelacionamento com as centrais tenha sido conflituoso,no período recente mantém articulação mais estreita coma CUT (Araújo, 1992). A Cobap é uma entidade de perfil“inclusivo” e representa os interesses dos aposentados peloregime geral da previdência (sobretudo o segmento mi-noritário de pensionistas que recebem mais que um salá-rio mínimo). Sua plataforma contempla a criação de regi-

me geral para todas as categorias, a aposentadoria portempo de contribuição, e a gestão quadripartite da previ-dência, em que os pensionistas tenham assento.26

O Movimento de Servidores e Aposentados e Pensio-nistas – Mosap, por sua vez, é um produto não antecipa-do da instituição do regime jurídico único e da constitui-ção de 1988, e constitui tipicamente uma associação detipo single issue. A ameaça de revogação da extensão aosservidores inativos dos benefícios e vantagens assegura-das aos ativos pela Constituição vigente, e de perda deprivilégios, levou em um movimento defensivo à consti-tuição da associação. Fundado em 1992, o Mosap é umafrente de 39 entidades de servidores voltadas para a si-tuação de seus inativos. Na revisão de 1995 defendia amanutenção da vinculação dos inativos a ativos, em tro-ca da aceitação de contribuição dos primeiros ao siste-ma.27 Atitude igualmente defensiva adotaram as inúme-ras entidades vinculadas ao Judiciário, que concentragrande parte das aposentadorias especiais.28

Historicamente, o mundo sindical sempre esteve en-raizado na estrutura institucional do setor. As centraissindicais – sobretudo a CUT que tem assento no Conse-lho Nacional de Previdência Social – constituem um atorimportante na arena decisória da seguridade social. Ascentrais aglutinam de forma fragmentária os interessesdo mundo do trabalho organizado. Com a filiação daContag à CUT esta aumentou o grau de inclusividade desuas demandas, superando clivagens importantes na áreada seguridade social quanto aos direitos sociais de tra-balhadores rurais e urbanos. As demandas da CUT apre-sentam o pressuposto comum da viabilidade da previ-dência social e negação de crise estrutural do sistema.São apontados nesse sentido o alto grau de evasão dascontribuições sociais, as distorções crônicas no geren-ciamento do sistema, assim como o boicote da segurida-de pelo Tesouro Nacional como causas dos problemasda seguridade social.29 A CUT também defendeu especi-ficamente a aposentadoria por tempo de serviço (sob oargumento de que os trabalhadores mais pobres ingres-sam no mercado de trabalho precocemente) e a manuten-ção do salário mínimo como piso; e criticou o boicoteburocrático à efetivação de direitos (sobretudo de traba-lhadores rurais) consagrados em 1988. Na revisão cons-titucional de 1993, a CUT mudou de posição, manifes-tando-se a favor de reformas na aposentadoria por tempode serviço e do fim da integralidade da aposentadoria deservidores públicos (assegurados os direitos adquiridos).Mesmo com ampla e majoritária filiação de sindicatos deservidores, a CUT tem patrocinado de forma ambígua osinteresses dos servidores públicos – fato que produziuclivagens importantes na central. O PT tem demonstradouma posição mais universalista e inclusiva em suas de-

REFORMANDO A REFORMA: INTERESSES, ATORES E INSTITUIÇÕES DA ...

75

mandas por não restringir suas demandas ao mundo dotrabalho organizado. A questão da aposentadoria por tem-po de serviço é defendida pelo PT como forma de com-pensação para aqueles que ingressam no mercado de tra-balho mais cedo.

No processo de revisão constitucional, os trabalhado-res rurais ficaram na defensiva quando seus direitos cons-titucionais “privilegiados” sofreram fortes críticas,30 di-rigidas ao grande número de fraudes verificadas nasaposentadorias rurais a partir de 1991 e, sobretudo, à in-suficiente contribuição dos trabalhadores rurais ao siste-ma – objeto de críticas de sindicatos urbanos.31 A Contag,que cumpriu papel decisivo no processo constituinte paraassegurar direitos de cidadania a um dos grupos mais des-tituídos da sociedade, manteve uma estratégia defensiva,focalizada na delimitação da idade de aposentadorias ru-rais e na definição constitucional de produtor em regimede economia familiar e da forma de contribuição sobre aprodução comercializada.

A arena da política previdenciária também apresentaoutras especificidades institucionais que devem ser regis-tradas. Ela é fundamentalmente centralizada no âmbitofederal, em que inexistem problemas típicos de implemen-tação da política. Sua baixa complexidade organizacio-nal é um facilitador potencial de reformas. A questãointerorganizacional e federativa só se manifestou na re-forma com a proposta do governo de extinguir os cercade 1.000 institutos municipais criados após a Constitui-ção de 1988 e de estabelecer o monopólio da União sobrea iniciativa legislativa (Melo, 1996).

INSTITUIÇÕES E A “POLÍTICA DAIMPOSIÇÃO DE PERDAS”

A seção anterior mapeou os interesses da arena políti-ca da seguridade social e discutiu sumariamente a arqui-tetura de sua interação no plano social mais amplo. Apon-tou-se a capacidade diferencial de mobilização dosinteresses organizados (ou não) e se assinalou os stakesque estão em jogo, como também o papel das idéias econstruções intelectuais e a centralidade das elites bu-rocráticas e técnicas. A consideração dessas variáveis per-mite iluminar o processo de formação da agenda de re-formas no plano do Executivo. A reforma constitucionalem curso, no entanto, é um jogo de natureza fundamen-talmente congressual. Os mecanismos que traduzem acapacidade de mobilização em poder parlamentar são denatureza fundamentalmente institucional e irredutíveis àexplicação de natureza sociológica ou de qualquer outraque não considere as variáveis institucionais. Importa paraa análise da reforma constitucional, na área específica daprevidência social, o exame das relações entre Executivo

e Legislativo, em seus aspectos procedurais e formais,além da discussão das relações entre parlamentares, lide-ranças partidárias, e suas constituencies. Essas questõesserão tratadas em outro trabalho (Melo, 1996).

Vale assinalar, no entanto, em relação a essas ques-tões, um ponto fundamental. Por terem como leitmotif aresolução de desequilíbrios fiscais (causados por umaconjugação de fatores demográficos, gerenciais e atua-riais), as reformas previdenciárias em curso no Brasil,assim como em muitos países, implicam a imposição deperdas a constituencies específicas pelos promotores dasreformas (ou seja, o Executivo). No caso brasileiro, aocontrário do que ocorre em outros países capitalistas avan-çados, ou se trata apenas de custos distribuídos linearmen-te, como no caso da elevação da idade de aposentadoria,do alongamento do tempo de contribuição, ou da elimi-nação de categorias de benefícios e elevação dos requisi-tos para elegibilidade em programas. Trata-se também deequalização do tratamento entre beneficiários, com a eli-minação de vantagens desfrutadas por categorias especí-ficas de beneficiários, como é o caso da extinção de algu-mas aposentadorias especiais. A política das reformasprevidenciárias pode ser descrita aptamente, para utili-zar o termo de Pierson e Weaver (1993), como a políticada imposição de perdas.32 A capacidade de governos deimpor perdas depende de vários fatores, inclusive os deordem institucional. Em uma análise comparativa doscasos do Canadá, EUA e Inglaterrra, Pierson e Weaverenfatizam a maior capacidade de governos parlamenta-ristas de impor perdas e apontam para o papel de vetopoints em obstaculizar reformas. Os veto points podemresultar do federalismo, do Judiciário e da separação depoderes do presidencialismo. A conclusão dos autores quereformas da previdência social nesses países são particu-larmente difíceis de implementar em virtude não só exis-tência de veto points mas também da estrutura de interes-ses que as políticas existentes produz – o que denominampolicy inheritances – e do ciclo eleitoral é particularmen-te iluminadora para a análise do caso brasileiro.

NOTAS

Tomamos emprestado o título de Ferrera (1991). O caso italiano de contra-refor-ma da seguridade apresenta traços semelhantes ao brasileiro.

1.Para uma análise sistemática, ver Melo (1993:119-164).

2. Este texto acompanhava o Plano de Ação Imediata elaborado em 1993 sob acoordenação do autor, que era o titular da Secretaria de Política Econômica.

3. A questão da “crise das receitas livres” foi formulada de forma consistente emvários trabalhos por Raul Velloso (1993a e 1993b).

4. Reformas institucionais e constitucionais são invocadas com base no diag-nóstico de ingovernabilidade do sistema político brasileiro. Como argumentou oex-presidente e senador José Sarney, defendendo a necessidade da revisão cons-titucional, se as reformas não forem feitas “o país ficará cada vez maisingovernável”. Para o presidente do Partido da Frente Liberal, “a Carta de 1988é totalmente inflacionária”. “PMDB reúne bancadas hoje” (Sarney, 1993a e1993b). Para uma discussão aprofundada, ver Melo (1995).

SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 10(4) 1996

76

5. No caso específico das reformas previdenciárias, o padrão incrementalistabrasileiro contrasta com os modelos de reforma estrutural (Chile) e mistos (Uru-guai e Argentina). Ver Mesa-Lago (1996).

6. Uma policy window representa uma conjuntura que permite o entrelaçamentode processos independentes relativos ao reconhecimento de um fato enquantoproblema, a produção de propostas de políticas e eventos políticos. Kingdon(1984). Como discutido a seguir, eventos políticos subseqüentes minaram, noentanto, o desenvolvimento das reformas.

7. Para uma análise comparativa das propostas, ver Rodrigues Filho (1993),Azeredo et alii (1993); Macedo (1993); Lino e Câmara (1994). Estes textos apre-sentam quadros sinóticos das propostas, não considerando sua enorme heteroge-neidade quanto à densidade social e política das propostas.

8. É o caso de Eduardo Jorge, Geraldo Alkmin, Maurílio Ferreira Lima, RobertoJefferson e, sobretudo, Antônio Brito.

9. As decisões que implicam diminuição (ou aumento) de benefícios para umgrupo de n indivíduos é sentida de forma individualizada por estes. Do ponto devista do financiamento, cada indivíduo só arcará com 1/nc dos custos para au-mentar (ou diminuir) os benefícios concedidos a outros indivíduos (onde c é ocusto adicional para cobrir esse aumento, ou a economia resultante, em caso deredução). A diminuição de benefícios portanto é proporcionalmente muito maisdifícil, do ponto de vista político, encontrando forte resistência (ou lobby ativono caso de expansão de benefícios) por parte dos beneficiários, do que o aumen-to de benefícios, onde os indivíduos enfrentam problemas de ação coletiva porarcarem com parcela insignificante do custo global. Em síntese, esse fato se devea que, no sistema de seguridade social, enquanto os custos são socializados osbenefícios tendem tipicamente a ser segmentados.

10. Essa indivisibilidade resulta da forma individualizada de apropriação de be-nefícios referida na nota 10.

11. Por isso afirmamos em trabalho anterior que não existia corporativismo se-torial nessa arena. A situação mudou entre 1988 e 1993. A própria factibilidadede uma reforma pró-mercado em 1993 – inexistente em 1988 – foi um incentivopara uma atuação mais agressiva da Abrapp nas revisões recentes (Câmara dosDeputados, 1996).

12. A Abrapp impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade no SupremoTribunal Federal sustando até o presente a Lei no 8177 que enquadrava os fun-dos de pensão como entidades do sistema financeiro nacional – e não de assis-tência social – visando-se ampliar o poder fiscalizatório da Comissão de ValoresMobiliários.

13. Em seus documentos, a Abrapp reitera que direitos adquiridos e expectativas dedireitos têm de ser respeitados, e que a previdência não está tão longe do equilíbriofinanceiro quando se alega. Para as posições da Abrapp, ver Jornal dos Fundos dePensão, Jornal Abrapp, e Revista dos Fundos de Pensão, vários números.

14. Estes são fundos aos quais outras empresas podem se associar. Gigantes dosetor como a Valia e a Petrus são fundos multipatrocinados (Gazeta Mercantil,05/10/95).

15. Conforme assinalou o presidente da Abrapp em “Idéias Novas e Polêmicasna Abrapp”, Gazeta Mercantil, 08/01/96, p.A-1.

16. “As atuais entidades fechadas de previdência privada possuem a estrutura,know how , e cultura adequadas, uma natureza de entes privados sem fins lucra-tivos.... para funcionarem como administradoras” (Abrapp, s.d.). É significativoque o documento tenha sido produzido a convite de uma comissão interministerialsobre o assunto.

17. É significativo que o presidente do maior fundo privado do país tenha acusa-do publicamente os bancos privados interessados em gerir os recursos dos fun-dos de promover campanha negativa sobre eles (Folha de S.Paulo).

18. A Anfip promoveu vários seminários sobre a seguridade social, além de terapresentado uma proposta específica.Ver Anfip (1995). Consultar também a Re-vista de Seguridade Social da entidade.

19. A Comissão é o locus de um issue network em torno da seguridade social. AAnfip promoveu conjuntamente com a Subcomissão um seminário sobre o tema.Ver Devescovi (1994) e Anfip/CSSF-Câmara dos Deputados (1995).

20. Na revisão de 1993, a Anfip apresentou seis propostas revisionais na área daseguridade social através dos deputados Euler Ribeiro (PMDB-AM), Waldir Pires(PSDB- BA), Amaury Müller (PDT-RS) e Jofran Frejat (PP-DF).Ver Anfip (1993 e1994).

21. Entrevista com presidente da Anfip, Álvaro Solon de França, janeiro/1996;entrevista com deputado Jair Soares, fevereiro/1996.

22. Entrevista com presidente da Unafisco/Sindical, Nelson Pessuto, janeiro emarço de 1996. Tributação em Debate, publicada pela entidade, consolidou-secomo a mais importante revista na área no país.

23. Estes especialistas – Anníbal Fernandes, Celso Barroso, entre outros – estãoreunidos em torno da Associação Brasileira de Estudos de Seguridade Socialque edita a Revista de Previdência Social. Desde 1992, a equipe dos assessoresdo Ministério da Previdência Social tem sido recrutada de técnicos de carreirado Ministério do Planejamento.

24. O Ministério da Previdência e a Comissão de Valores Mobiliários reuniramum grupo de trabalho em novembro de 1994, composto pelo Instituto Atlântico,a Fipe-USP e o IBMEC, para analisar os custos de transição com o argumento deque “as tentativas anteriores de revisão não prosperaram ou porque não estives-se amadurecida a constatação de sua inviabilidade [previdência] ou porque seesbarrava na dificuldade de financiamento dos custos de transição e do estoquedo sistema atual”. Comissão de Valores Mobiliários (1994).

25. A entidade chegou a receber porcentagens sobre causas ganhas na Justiça.Para uma tipologia sugestiva dos tipos de associação locais de pensionistas, verSimões (1994).

26. Para sua plataforma na revisão constitucional, ver Cobap (1996). Consultartambém o Jornal do Aposentado, editado quinzenalmente desde 1993.

27. Entrevista com o presidente do Mosap, Domingos Travesso, janeiro 1996.

28. É significativo que tenham recorrido a opinião de um notável da seguridadesocial para defender seus direitos. Ver Fernandes (1995).

29. Estes três aspectos abarcam a maior parte dos pontos enumerados pela CUT(1992, 1993a, 1993b, 1993c, 1994).

30. Para uma análise das aposentadorias rurais, na qual se estima o diminutoaporte de recursos do setor rural ao sistema e se enfatiza o papel redistributivodas pensões rurais, ver Delgado (1996).

31. Que parece ter mudado: “A parceria com outros segmentos é fator de sumaimportância. Com essa parceria estabelecida, hoje, algumas entidades que antesfaziam com juízo de valor negativo dos trabalhadores rurais enquanto integrantesdo Regime Geral..., com a concepção de que somos nós quem estamos quebran-do a previdência social, amadureceram durante o processo e já nos vêem combons olhos transformando-se em nossos aliados”. Contag (1996).

32. Também para uma análise neoinstitucionalista detalhada dos casos america-no e inglês, ver Pierson (1994) e Immergut (1992).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRAPP. “As perspectivas e os desafios da implantação de um regime de capitali-zação à seguridade do servidor público no bojo do RJU”, s.d., p.12, mimeo.

__________ . “Reforma da previdência social na visão da Abrapp”, mimeo.

ALMEIDA, M.H.T. de. “Pragmatism by necessity: the brazilian path of economicreform”. Paper apresentado no seminário The Challenge of Democracy inLatin America: rethinking State/society relations. Rio de Janeiro, 4-6 deoutubro de 1995.

ALMEIDA, S.C.F. e CAVALCANTI, C.E. “As contribuições sociais e a refor-ma tributária”. In: AFFONSO, R. e SILVA, P.L.B. (orgs.). Reforma tribu-tária e federação. São Paulo, Fundap/Unesp, v.2, série Federalismo no Brasil,1995.

ANFIP. “Ciclo de estudo sobre previdência social”. Brasília, 5 volumes.

__________ . “Compromisso com a sociedade. Subsídios para o debate sobre aprevidência social”. Brasília, 1995.

__________ . Anfip na revisão constitucional. Brasília, 1994.

__________ . Proposta do Conselho da Anfip aprovada na XIV ConvençãoNacional. Brasília, 1993.

ANFIP/CCSF-CÂMARA DOS DEPUTADOS. I Simpósio Internacional sobrepolítica de saúde e financiamento. Relatório final. Brasília, 1995.

ARAÚJO, J.P. de. A luta que comoveu o Brasil. Belo Horizonte, cap.4, 1992,p.25-30.

AZEREDO, B. et alii. “O sistema previdenciário brasileiro na revisão constitu-cional: análise das propostas de reforma”. Rio de Janeiro, Ciepp, n.14, 1993(Texto para discussão).

BALDWIN, J. The politics of social solidarity: class bases of the european welfarestate 1875-1975. Cambridge University Press, 1990.

BARROS E SILVA, P.L. Limites e obstáculos à reforma do Estado no Brasil. Aexperiência da previdência social na Nova República. Tese de doutorado.São Paulo, Universidade de São Paulo, 1992.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. “Relatório da CPI destinada a investigar denún-cias de irregularidades nas entidades de previdência privada”. (RelatórioFreire Júnior), junho 1996, p.47, mimeo.

COBAP. Declaração de Aparecida do Norte. VII Encontro Nacional de Aposen-tados e Pensionistas, 24/01/96.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Reestruturação da previdência:notas sobre os custos de transição. 1994, mimeo.

CONGRESSO NACIONAL. “Relatório da CPI da previdência social”. Diáriodo Congresso Nacional, 12/06/1991, p.1.825-1.840.

REFORMANDO A REFORMA: INTERESSES, ATORES E INSTITUIÇÕES DA ...

77

CONTAG. Circular 196, 22/01/96, p.4.

COSTA, V.R. da. “A revisão constitucional: reforma ou contra-reforma”. Paperapresentado no XVIII Encontro Nacional da Anpocs. Caxambu, 23-27 denovembro de 1994.

CUT. “13 pontos em defesa da previdência social”, 1992, mimeo.

__________ . “Análise das propostas de alteração da Constituição Federal noque se refere ao modelo de previdência social brasileira”, 1993a, mimeo.

__________ . “Enfrentar as dificuldades da previdência social brasileira e im-pedir o processo de privatização do sistema”, 1993b, mimeo.

__________ . “As reformas necessárias para a manutenção do sistema públi-co”, 1993c, mimeo.

__________ . “Previdência social: quadro atual e alternativas. Diretrizes paraas propostas da CUT”, novembro 1994, mimeo.

DELGADO, G.C. Previdência rural: relatório de avaliação sócio-econômica.Projeto Ipea/MPAS, outubro 1996, mimeo.

DEVESCOVI, R.B. “A Câmara dos Deputados e o processo decisório: um estu-do de caso sobre a Comissão de Seguridade Social e Família”. Relatórioparcial da pesquisa Terra Incógnita: o funcionamento e as perspectivas doCongresso Nacional. São Paulo, Cebrap, 1994, p.11-14, mimeo.

FEBRABAN. A previdência social no Brasil: diagnóstico e propostas de refor-ma. São Paulo, MCM Consultores Associados, 1992.

FERNANDES, A. A pretendida reforma da Constituição e os magistrados brasi-leiros, 1995, mimeo.

FERRERA, M. “Reforming the reform: the italian Servizio Sanitario Nazionalein the 1980’s”. Estudios working papers. Madrid, Instituto Juan Marc deEstudios e Investigaciones, 1991.

FIESP. Notícias Fiesp. Edição Especial. Revisão constitucional, n.28, setembro1993.

FOLHA DE S.PAULO. “ Presidente do Previ atribui divulgação de rombo a lobbydo setor privado”. p.I4.

FRANCO, G. “A crise fiscal da União: diagnóstico e apontamentos para uma leidas finanças públicas”. O Plano Real e outros ensaios. Rio de Janeiro, Fran-cisco Alves, 1995, p.215.

GAZETA MERCANTIL. “Mais fundações poderão surgir se programa atingirprevidência social”. 2/08/93, p.20.

__________ . “Fundações querem preservar imunidade fiscal e vinculação coma previdência”. 26/10/93, p.20.

__________ . “Abrapp encerra congresso e pede modelo tripartite para previ-dência”. 29/10/93, p.20.

__________ . “Abrapp quer manutenção do sistema oficial e rejeita modelo chi-leno”. 30/09 e 1-2/10/95, p.22.

__________ . “Tendência dos fundos multipatrocinados”. 5/10/95, p.35.

__________ . “Abrapp diz que proposta de extinguir imunidade fiscal é incons-titucional”. 15/12/95, p.21.

HALL, P. The political of economic ideas. Princetown, Ed. Princetown, 1989.

HECLO, H. Modern social policies in Britain and Sweden. New Haven, YaleUniversity Press, 1974, p.284.

IBMEC. Proposta apresentada pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capi-tais. Comissão Especial do Sistema Previdenciário Brasileiro, Câmara dosDeputados, 1992.

IMMERGUT, E. Health politics: interests and institutions in Western Europe.Cambridge University Press, 1992.

KINGDON, J. Agendas, alternatives and public policies. Boston, Little, Brownand Company, 1984.

KORPI, W. “Economists as policy experts and policy advocates: on problems ofvalues and objectivity in the welfare state-economic growth”. Paper apre-sentado na Conference on comparative research on welfare states intransition. Oxford, Wadham College, 9-12 de setembro de 1993.

LINO, L.A. e CÂMARA, M.R. “Reforma da previdência social: uma análisecomparativa das propostas”. Ipea, n.330, 1994 (Texto para discussão).

MACEDO, R. “Reforma da previdência social: resenha e consolidação de pro-postas”. In: MPS/Cepal. A reforma da previdência social e a revisão cons-titucional. Brasília, Cepal, v.1, 1993, p.15-81.

MELO, M.A.B.C. de. “Anatomia do fracasso: intermediação de interesses e areforma das políticas sociais na Nova República”. Dados. Revista de Ciên-cias Sociais, v.36, n.1, 1993.

__________ . “Crise do mundo do trabalho e seguridade social”. São Paulo emPerspectiva. São Paulo, Fundação Seade, v.9, n.4, out./dez. 1995a.

__________ . “Ingovernabilidade: desagregando o argumento”. In:VALLADARES, L. e PRATES, M. Governabilidade e pobreza no Brasil.Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1995b, p.23-48.

__________ . “Crise federativa, guerra fiscal e hobbesianismo municipal”. SãoPaulo em Perspectiva. São Paulo, Fundação Seade, v.10, n.3, jul./set. 1996a.

__________ . Reforma constitucional e seguridade social, 1996b, mimeo.

MESA-LAGO, C. “Las reformas de las pensiones en America Latina y la posiciónde los organismos internacionales”. Revista de la Cepal. Dezembro 1996,p.73-93.

O GLOBO. “Governo quer mudar fundos das estatais”. 9/02/95, p.23.

PIERSON, P. Dismantling the welfare state. Reagan, Thatcher and the politicsof retrenchment. Cambridge University Press, 1994.

PIERSON, P.D. e WEAVER, R.K. “Imposing losses in pension policy”. In:WEAVER, R.K. e ROCKMAN, B.A. (orgs.). Do institutions matter?Government capabilities in the United States and abroad. Washington,Brookings, 1993.

PINHEIRO, A.C. “Os fundos de pensão e o financiamento do desenvolvimento:o papel do BNDES”. Revista do BNDES, v.1, n.2, 1994, p.47-76.

PINHEIRO, V.C. Inflação, poder e processo orçamentário no Brasil 1988-1993.Brasília, Enap, 1995, mimeo.

RODRIGUES FILHO, C. “Propostas de reforma da seguridade social: uma vi-são crítica.” Planejamento e Políticas Públicas, n.9, 1993, p.101-143.

SARNEY, J. “PFL quer ajustes porque a Carta é inflacionária”. Relatório daGazeta Mercantil, 21/10/93, p.3.

__________ . “PMDB reúne bancada hoje”. Gazeta Mercantil, 29/09/1993, p.6.

SCHNEIDER, B.R. “Collective action, the State, and business politics in Braziland México”. Paper apresentado no seminário The Challenge of Democracyin Latin America: rethinking State/society relations. Rio de Janeiro, 4-6 deoutubro de 1995.

SIMÕES, J. de A. “A maior categoria do país: nota sobre a constituição do apo-sentado como ator político”. Paper apresentado no 18o Encontro Nacionalda Anpocs. Caxambu, outubro de 1994.

VELLOSO, R. “Origens e dimensões da crise fiscal brasileira”. Estudos Econô-micos. Fipe/USP, n.23, 1993a, p.17-34.

__________ . “Rigidez orçamentária da União”. In: VELLOSO, J.P.R. (ed.).Brasil: a superação da crise. São Paulo, Nobel, 1993b.

WILSON, J. The politics of regulation. Nova York, Basic Books, 1980.