SUMÁRIO - Marxists Internet Archive · 2017. 2. 4. · 4 Poli | nov./dez. 2010 A pós dois meses...

Transcript of SUMÁRIO - Marxists Internet Archive · 2017. 2. 4. · 4 Poli | nov./dez. 2010 A pós dois meses...

-

Poli | nov./dez. 2010 3

SUMÁ

RIO Capa

Previdência Social

EntrevistaEdmundo Dias - ‘No que se refere às classes, não vai haver nenhuma modificação fundamental’

ECAPunir mais: solução?

Infância, adolescência e trabalho

Mais SaúdeUm balanço do Mais Saúde

Almanaque

LivrosPolítica de formação de ACS em questão

DicionárioDialética

EDITO

RIAL Foi manchete em todos os jornais. A população francesa foi às ruas protestar contra a proposta de re-

forma da previdência, entendida como uma diminu-ição dos direitos sociais. Apesar da mobilização, a reforma foi aprovada. No Brasil, as ruas não ficaram tão cheias em 2003, quando o congresso aprovou uma reforma da previdência que, da mesma forma, retirava direitos de trabalhadores. O argumento, em ambos os casos, é o ‘rombo da previdência’. A maté-ria de capa desta edição da Poli mostra a lógica e os projetos que norteiam esse debate. Será que o pro-blema é dinheiro? Que escolhas estão sendo feitas? Ou, de forma mais específica, entrando no debate da seguridade social: orçamento pode ser limitador de direitos?

A luta dos ACS pelo direito à formação e à regu-larização dos vínculos trabalhistas é o tema do livro resenhado nesta edição: ‘Educação e trabalho em disputa no SUS: a política de formação dos agentes comunitários de saúde’, de Márcia Valéria Morosini.

O direito à infância, que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) tenta garantir é a discussão de duas matérias que encerram o especial feito pela Poli sobre os 20 anos do Estatuto. Neste número, você vai saber um pouco mais sobre o debate em relação à maioridade penal e ao trabalho infantil.

Uma outra matéria faz um balanço dos três anos do ‘Mais Saúde’, programa do governo federal que concentra os objetivos e metas da saúde para o país.

Na entrevista, Edmundo Dias, professor apos-entado da Unicamp, analisa o cenário político brasi-leiro pós-eleições. E, no dicionário, o verbete desta edição tenta apresentar uma primeira discussão sobre o que é dialética.

Boa leitura!

EXPE

DIEN

TE

Ano III - Nº 14 - nov./dez. 2010Revista POLI: saúde, educação e trabalho - jornalismo público para o fortalecimento da Educação Profissional em Saúde.ISSN 1983-909X

Conselho Editorial(Membros do Conselho Deliberativo da EPSJV)Isabel Brasil, Sergio Munck, Maurício Monken, Márcia Valéria Morosini, Marise Ramos, Marco Antônio Santos, Felipe Rangel, José Orbílio Abreu, Francisco Bueno, Etelcia Molinaro, Márcia Lopes, Cristina Araripe, Monica Vieira, Mario Sergio Homem, Cátia Guimarães, Anamaria Corbo, Marcia Teixeira, Telma Frutuoso, Andrea Ramos, Rafael Calazans.

EditoraCátia Guimarães - MTB: 2265/RJChefe de ReportagemRaquel TorresRepórteres e RedatorasLeila LealRaquel JúniaProjeto Gráfico e DiagramaçãoZé Luiz FonsecaMarcelo PaixãoFoto de CapaAudrey AK-CC

Assistente de ComunicaçãoTalita RodriguesJornalista do Portal EPSJVRaquel JuniaAssistente de Gestão EducacionalSolange SantosEstela CarvalhoTiragem10.000 exemplaresPeriodicidadeBimestral

EndereçoEscola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, sala 305 - Av, Brasil, 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro CEP.: 21040-360 - Tel.: (21) 3865-9718 - Fax: (21) [email protected] | www.epsjv.fiocruz.br

4

11

14

16

20

22

23

25

-

Poli | nov./dez. 20104

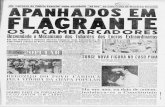

Após dois meses de muitos debates, greves e manifestações con-trárias nas ruas, a França aprovou, no fim de outubro, uma reforma na previdência que aumenta de 60 para 62 anos a idade mínima de aposentadoria — isso depois de uma série de tentativas que já vinham sendo feitas nesse sentido desde os anos 1990.

No Brasil, duas reformas – ou, como alguns autores preferem chamar, contrarreformas, pois tiveram caráter recessivo – aconteceram recente-mente: a primeira em 1998, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, e a segunda em 2003, como uma das primeiras ações do go- verno Lula. A história da previdência no Brasil, as implicações dessas duas reformas e as perspectivas para o futuro você fica conhecendo agora, nesta reportagem.

Mudar pra quê?

A previdência social, por definição, oferece benefícios como sa-lário-desemprego, seguro-materninade e cobertura em caso de invalidez e doença dos segurados – além da aposentadoria, área que rende mais discussões.

Via de regra, hoje os brasileiros podem se aposentar aos 65 anos de idade ou com 35 anos de contribuição à previdência, se forem homens, e com 60 anos, ou 30 de contribuição, no caso das mulheres (veja box com as condições gerais para se aposentar na página ao lado).

Só que o desenho da população do país está mudando. Se em 1980 a expectativa de vida de um brasileiro era de 61,8 anos, hoje é de 72,9, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); a diminuição da taxa de natalidade, por outro lado, leva a crer que, no futuro, haverá menos jovens para sustentar a previdência com suas con-tribuições. Ter uma população formada por mais velhos e menos jovens significa também ter mais gente recebendo pensões sem que a receita do sistema aumente. O raciocino é simples: se não forem feitas reformas na previdência, ela irá ‘quebrar’.

Essa lógica, que em geral serve de argumento para as propostas de (contra) reforma, não é consensual entre estudiosos do tema. Os relatórios da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), aliás, mostram que, embora muito se tenha dito que a previdên-cia é deficitária no Brasil, o sistema tem apresentado superávits de bilhões de reais anualmente e não está nem perto de falir.

Os pesquisadores ouvidos pela Poli ajudam a compreender o que está por trás desses argumentos e quais são, de fato, as mudanças necessárias. Antes, porém, é importante entender como se construiu o sistema atual.

Como chegamos até aqui

Em sua tese ‘Previdência social no Brasil: da revolução passiva à con-trarreforma’, a professora e pesquisadora Andréa Teixeira, da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), localiza na década de 1920 o primeiro sistema previdenciário do Brasil: em 1923, a Lei Eloy Chaves criou as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs), inicialmente restritas às empresas ferroviárias e, mais tarde, estendidas às marítimas e portuárias. Ela lembra, no entanto, que as caixas, vinculadas às empresas, eram privadas, e o papel do Estado se resumia a fiscalizar o cumprimento da lei.

Assim, foi apenas em 1933, já no governo de Getúlio Vargas, que sur-giu o sistema previdenciário público, com a concepção dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), cuja receita era formada por contribuições

Previdência Social

Ameaça de ‘quebra’ do sistema justifica

reformas há mais de dez anos. Mas os

números mostram que a previdência

brasileira tem apresentado

superávits bilionários Raquel Torres

CAPA

-

Poli | nov./dez. 2010 5

Aposentadoria hoje

Os brasileiros têm direito a quatro tipos de aposentadoria: por idade, por tempo de contribuição, por invalidez ou especial.

Para se aposentarem por idade, trabalhadores urbanos têm direito ao benefício a partir dos 65 anos, no caso dos homens, e 60 anos, no caso das mulheres – desde que, em ambos os casos, sejam comprovadas 180 contribuições mensais à previdência. Quanto aos trabalhadores rurais, os homens podem se aposentar aos 60 anos e, mulheres, aos 55. Não é necessário comprovar contribuição, mas pelo menos 180 meses – ou seja, 15 anos – de atividade rural.

A aposentadoria por tempo de contribuição apresenta duas mo-dalidades: a integral e a proporcional. Homens que contribuem para a previdência há 35 anos e mulheres que contribuem há 30 têm direito à aposentadoria integral, recebendo um salário de benefício, que sig-nifica a média dos 80% maiores salários de contribuição, respeitado o teto da previdência.

Na aposentadoria proporcional, deve ser feita uma combinação de idade e tempo de contribuição: homens podem se aposentar aos 53 anos, com no mínimo 30 anos de contribuição, mais um adicional de 40% sobre o tempo que faltava em 1998 para completar os 30 anos de contribuição. Já mulheres podem pedir o benefício aos 48 anos, com pelo menos 25 de contribuição, somando 40% sobre o tempo que fal-tava, em 1998, para completar os 25 anos.

Complicado? Imagine um homem nascido em 1955 e que começou a contribuir em 1978. Em 2008, ele tinha exatamente 53 anos de idade e 30 de contribuição, mas ainda não pôde pedir a aposentadoria propor-cional: isso porque, em 1998, ainda faltavam dez anos para ele comple-tar os 30 de contribuição, de modo que ele ainda precisava trabalhar mais 40% de dez anos – ou seja, quatro anos. Assim, em vez de se aposentar com a idade mínima exigida e os 30 anos de contribuição, ele só vai poder pedir a aposentadoria proporcional depois de trabalhar por 34 anos, em 2012, aos 57 anos! O valor do benefício da aposentadoria proporcional equivale a 70% do salário de benefício, mais 5% a cada ano de contribuição posterior ao tempo mínimo exigido.

A aposentadoria especial é aquela concedida a quem trabalha em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. O tempo mínimo de contribuição nesses casos é diferente: 15, 20 ou 25 anos, dependendo da nocividade do trabalho. Já a aposentadoria por invalidez é concedida aos trabalhadores que fiquem incapacitados para trabalhar por conta de doenças ou acidentes. Tanto a aposentadoria especial quanto a por invalidez garantem o recebimento de 100% do salário de benefício.

Para a aposentadoria proporcional e, opcionalmente, para a inte-gral, o cálculo do benefício passou a levar em conta, a partir de 1999, o fator previdenciário (ver box na página 5): o benefício calculado com as regras descritas acima deve ser ainda multiplicado por esse fator, o que, em geral, representa perda no valor recebido.

dos segurados, das empresas e do Estado. Ao contrário das CAPs, os IAPs não estavam vinculados a em-presas, mas sim a todos os trabalha-dores de determinadas categorias profissionais, como os marítimos e os bancários – essas categorias, por sua vez, dispunham necessaria-mente de representação sindical.

É por isso que muitos autores consideram que o sistema dividia os trabalhadores e cooptava as lideranças sindicais – o presidente de cada IAP era designado pelo presidente da República. “Os IAPs representam uma grande mudança em relação às CAPs, que compu-nham um sistema mais localizado e menos controlado pelo Estado. Com os IAPs, o Estado chama para si essa proteção social e a organiza, embora os institutos ainda estives-sem nas mãos dos trabalhadores. Esse é o formato da relação entre Estado e classe trabalhadora orga-nizada. A fragmentação do sistema – cada categoria tinha uma pro-teção social com regras e benefícios diferentes – acabava reproduzindo as desigualdades da própria classe trabalhadora”, explica Sonia Fleury, professora da Escola Brasileira de Administração Pública e de Em-presas da Fundação Getúlio Vargas.

A lógica da fragmentação só foi fortemente alterada em 1966, já du-rante a ditadura civil-militar, com a unificação dos IAPs no Instituto Na-cional da Previdência Social (INPS). Mas Andréa Teixeira lembra que, embora a unificação pudesse re-presentar um avanço, o quadro geral era ruim: “Por um lado, a unificação rompeu com a diferenciação corpo-rativa que vinha das origens da ins-tauração dos primeiros mecanismos previdenciários: universalizou-se, para todos os segurados, o mesmo padrão de benefícios. Mas, por ou-tro, esta universalização se efetivou mediante uma nivelação por baixo, generalizando-se como padrão úni-co os menores níveis anteriores de prestações”, escreve.

De acordo com Sonia Fleury, nesse momento, os trabalhadores

foram eliminados da gestão da previdência, sob a alegação de que o sistema estava falido por problemas de gestão. “Realmente, a previdência estava falida, mas por conta da utilização dos recursos para fazer grandes obras na-cionais – desde siderúrgicas até a cidade de Brasília – sem que esses recur-sos fossem devolvidos ao sistema”, conta. Ela diz ainda que havia também muitos problemas de evasão, por conta da inflação, que já era muito alta,

-

Poli | nov./dez. 20106

o que levou a um quadro de grande debilidade financeira. “O governo culpou os trabalhadores por tudo isso, transformando a previdência num órgão do governo, e não mais dos trabalhadores”, completa.

Em 1977, foi criado o Siste-ma Nacional de Previdência e Assistência Social (Sinpas), que compreendia o INPS, responsável pelos benefícios previdenciários; o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), que cuidava da assistên-cia médica; o Instituto de Admi-nistração Financeira da Previdência e Assistência Social (Iapas), que se ocupava da arrecadação e da fiscali-zação das contribuições e da gestão dos recursos; a Legião Brasileira de Assistência (LBA), para a assis- tência social; a Fundação Nacio-nal do Bem-Estar do Menor (Funa-bem); e a Dataprev (Empresa de Processamento de Dados da Previ-dência Federal).

Reflexos na saúde

A assistência de saúde ofereci-da pelo Inamps era, segundo Sonia Fleury, baseada em uma medicina de caráter estritamente curativo. “Era para repor o trabalhador, com uma base hospitalar grande con-centrada nas grandes cidades, onde estavam os trabalhadores sindicali-zados”, conta.

Além disso, Andréa Teixei-ra avalia, em seu trabalho, que a previdência se colocou como uma grande fomentadora da privatização e da mercantilização da assistência, uma vez que o INPS se tornou o maior comprador de serviços do setor privado.

Para Sonia Fleury, tudo isso gerou grandes problemas para a construção do Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Cons- tituição de 1988: “Um país que opta por um sistema único de saúde não pode manter uma medicina pre-videnciária e outra do Ministério da Saúde (MS). É preciso juntar as duas coisas. E, ao se incorporar

o Inamps ao MS, o modelo previdenciário – hospitalocêntrico, de ação curativa e com uma rede concentrada – era o preponderante”, comenta a pesquisadora.

O SUS não foi a única novidade dessa área na Constituição. Ela tam-bém estabeleceu o modelo de seguridade social, que integrava as ações de previdência, saúde e assistência social, preocupando-se em definir um sistema mais forte de financiamento. Até então, a fonte de financiamento era quase exclusivamente a contribuição de segurados. “Quando funciona dessa forma, se há crescimento econômico, com muitas pessoas emprega-das e contribuindo, o sistema tem recursos, e em épocas de crise ele entra em falência. Com a Constituição, havia a preocupação de não ter como fonte exclusiva de financiamento da proteção social a folha de salário – buscou-se, então, ter fontes alternativas para reduzir essa dependência do financiamento ao ciclo econômico”, explica Sonia.

Por isso, foram criadas duas novas contribuições sociais voltadas para a seguridade: a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), que incide sobre o faturamento das empresas, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), que incide sobre o lucro das empresas. As demais fontes de receita são as contribuições de emprega-dos e empregadores sobre os salários e os recursos arrecadados com as loterias oficiais.

Na prática, a integração que o modelo da seguridade social propu-nha acabou não ‘pegando’: saúde, previdência e assistência continuaram existindo como áreas paralelas. “No que diz respeito ao orçamento, por exemplo, temos que o direito à aposentadoria é um direito contratual: o segurado contribui e tem direito à aposentadoria. Não é a mesma coisa na saúde e na assistência. São direitos de naturezas diferentes. Portanto, após a aprovação do sistema, os recursos da seguridade acabaram se des-tinando prioritariamente ao pagamento dos benefícios previdenciários – até porque, antes, quem arrecadava era mesmo a previdência. O Inamps passou para o MS, mas não repassaram os recursos necessários”, pondera Sonia Fleury.

Dez anos depois...

Foi no governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1998, dez anos após a promulgação da Constituição, que uma Emenda Constitucional (EC)

Ma

rco

VDZ /C

C

Manifestação em Paris contra as mudanças na previdência

-

Poli | nov./dez. 2010 7

apresentou as primeiras medidas importantes para mudar o sistema previdenciário: a EC 20, que havia sido proposta três anos antes. Em sua tese, Andréa Teixeira nota que, com a emenda, a seção sobre pre-vidência social da Constituição foi alterada já no seu primeiro artigo, o 201: “A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados cri-térios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial (...)”, diz a nova redação. A ênfase na preser-vação do equilíbrio financeiro e atuarial, que não existia no texto anterior, dá o tom da emenda. En-tre outras medidas, ela acaba com o critério do tempo de trabalho para pedir aposentadoria, antes previsto no artigo 202, e estabelece, em seu lugar, o tempo de contribuição.

O regime geral de previdência social (RGPS), que trata dos tra-balhadores do setor privado, passou a ter o limite máximo para o valor dos benefícios fixado em R$ 1.200, a ser corrigido anualmente (hoje, ele é de cerca de R$ 3,5 mil). Além disso, para os servidores públicos se aposentarem, passou-se a exigir uma combinação entre idade e tem-po de contribuição – até então, era possível que eles se aposentassem ao atingir uma certa idade mínima ou após trabalhar por determinado período, sem conjugar os dois fa-tores. Segundo Andréa, a ideia era unificar os regimes de previdência, inserindo os servidores públicos no RGPS e submetendo-os ao seu teto de benefícios – mas isso não foi possível por conta da intensa oposição feita na época.

No ano seguinte, o governo aprovou ainda o fator previden-ciário (veja box ao lado), que exige mais tempo de contribuição para que o aposentado receba sua pen-são integralmente.

Mas talvez a maior mudança feita na legislação durante o gover-no de Fernando Henrique tenha sido, também com a EC 20, a insti-tuição de um regime de previdência

privada, “de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de pre-vidência social”. Embora algumas empresas já contassem com previ-dência privada desde a década de 1970, a Constituição de 1988 não previa isso...

Privatizando o sistema

“A privatização possível na previdência é a do desmonte”. A afirmação é de Sara Granemann, professora da Escola de Serviço So-cial da UFRJ. De acordo com ela, assim como no caso das universi-dades federais, não é possível fazer uma privatização clássica da previ-dência, como se faz com empresas estatais. “A privatização possível é a da contenção do crescimento da previdência pública, que abre um

enorme espaço para a venda de previdências privadas”, explica. E a fragilização da previdência pública se dá por meio de estratégias como o estabelecimento de um teto de benefícios de valor baixo e de difi-culdades impostas para alguém se aposentar, como foi feito na refor-ma dos anos 1990 no Brasil, justa-mente ao mesmo tempo em que se abriu a legislação para a organização de um regime de previdência pri-vada, também chamada ‘previdên-cia complementar’ – de acordo com Sara, um modelo estadunidense que teve grande êxito em países como Inglaterra e Holanda.

A professora explica que há dois tipos de previdência comple-mentar: a aberta e a fechada. A primeira pode ser adquirida por qualquer pessoa e é vendida por bancos e seguradoras, como o

Fator previdenciário

É aplicado para cálculo de todas as aposentadorias por tempo de contribuição e, opcionalmente, das aposentadorias por idade. Baseia-se em quatro elementos: taxa de contribuição, idade do trabalhador, tempo de contribuição e expectativa de sobrevida do segurado (defini-da por tabela do IBGE). Em sua aplicação, somam-se ao tempo de contribuição do trabalhador: cinco anos para as mulheres; e cinco e dez anos para, respectivamente, professores e professoras do ensino básico, fundamental ou médio.

Por exemplo: o fator previdenciário para um homem que se apo-senta aos 55 anos de idade e 35 anos de contribuição é de 0,723. Se a média dos seus maiores salários era R$ 3 mil, como ele completou o tempo necessário para pedir a aposentadoria integral, deveria se apo-sentar recebendo os mesmos R$ 3 mil. No entanto, esse valor deve ser multiplicado por 0,723. Ou seja: aposentando-se nessas condições, ele vai receber apenas R$ 2.169.

De acordo com Sara Granemann, o fator tem feito com que os trabalhadores precisem trabalhar em média sete anos a mais para con-seguirem o salário benefício que teriam, sem o fator previdenciário, no tempo regular. Sonia Fleury explica: “Com o fator previdenciário, quem se aposenta por tempo de contribuição e antes de atingir os 60 ou 65 anos, é penalizado, não alcançando o teto máximo dos benefí-cios. Isso é uma estratégia para fazer a população permanecer mais tempo trabalhando, em busca desse teto máximo”. Para ela, o fator também é injusto por ser calculado com base em uma expectativa de vida que não é a mesma para todas as classes sociais. “Qualquer estudo de perfil epidemiológico mostra que a expectativa de vida se distribui diferentemente de acordo com as classes sociais. Ao obrigar ricos e pobres a permanecerem mais tempo no trabalho, estamos penalizando os mais pobres”, diz.

-

Poli | nov./dez. 20108

Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) e o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL). “São pla-nos abertos para qualquer um que tenha a possibilidade de pagar uma certa quantia todos os meses. E eles são muito diferenciados: há a pos-sibilidade de pagar quantias rela- tivamente baixas, como R$ 100”, conta a professora.

De acordo com ela, a previ-dência complementar aberta fun-ciona mais ou menos como um título de capitalização – como uma ‘poupança previdenciária’ que se contrata por um largo tempo. “Em geral, há contratos rigorosos, e os bancos ganham no longo prazo, com os juros sobre essa poupança. Assim, quando é preciso retirar o dinheiro antes do tempo contra-tado, o contratante perde significa-tivas importâncias, que vão desde 50% a 75% do que já foi poupado. E eles são uma carta em branco aos bancos, já que são de longo prazo. Muitos pais têm feito essa poupan-ça para os filhos – inclusive os ban-cos, com estratégias de marketing eficazes, têm feito esse tipo de propaganda”, completa Sara.

A outra forma de previdência complementar é a fechada, tam-bém conhecida como fundo de pensão. Os fundos não são abertos a qualquer pessoa física: para fazer parte, é preciso ser trabalhador de uma determinada empresa ou de uma determinada categoria. De acordo com Sara, ambas as formas cresceram no país na última déca-da, mas sua construção remonta à ditadura. “Nos anos 1970, a previ-dência complementar foi o princi-pal instrumento impulsionador do mercado de capitais no Brasil. Era preciso dinheiro para movimen-tar esse mercado, e a grande ideia planetária já era a da previdência complementar. Aqui, isso foi ofer-tado primeiramente para os tra-balhadores das empresas estatais – o general Ernesto Geisel, que foi presidente da Petrobras, foi um grande animador da construção de fundos de pensão no Brasil, como é

previdência complementar. “Os servidores públicos são, potencial-mente, os trabalhadores que o capi- tal mais quer ver envolvidos com fundos de pensão. Isso porque, além de formarem uma massa sig-nificativa de trabalhadores, eles têm uma característica impor-tante: a garantia de recebimento de salário. É mais difícil o Estado quebrar do que uma empresa. E, se ele quebra, tem maiores condições de se reconstituir. Dados os contra-tos e a estabilidade dos servidores públicos, eles seriam os potenciais compradores de fundos de pen-são”, observa.

Ela explica que, para que os servidores aposentados pudessem complementar seus benefícios, re-cebendo o que ganhavam enquan-to estavam na ativa, a federação, os estados e os municípios criariam previdências complementares, sob a forma de fundos de pensão. “Só que ainda não se conseguiu regula-mentar a constituição desses fun-dos. Houve uma tentativa com a apresentação do projeto do Fundo de Pensão dos Servidores Públicos Federais (Funpresp), que seria um fundo de adesão não-obrigatória. Na verdade, não tenho dúvidas de que, dependendo do trabalho de convencimento ideológico, o não-obrigatório se tornaria impera-tivo. Mas houve muita resistência à criação do Funpresp e o projeto foi engavetado – o que não quer dizer que tenha sido arquivado: foi apenas retirado de pauta momen-taneamente”, diz Sara.

A professora acredita que a contrarreforma não está encerrada

Ele se origina quando as riquezas imaginárias (como ações e títulos) não têm lastro nas riquezas reais. Neste caso, a valorização do capital não é medida pela produção de bens e serviços, mas sim, pela espe-culação no mercado financeiro.

o caso da Petros, o fundo da Petro-bras”, conta a professora.

De acordo com ela, hoje há cerca de 400 fundos de pensão no Brasil, que movimentam entre 15% e 22% do Produto Interno Bruto (PIB) do país – os três maiores são o Previ, do Banco do Brasil, a Petros e o Funcef, da Caixa Econômica Fe-deral. “Os trabalhadores depositam todos os meses uma certa quanti-dade de dinheiro que se transforma em massas gigantescas de capital, porque é investido em capital fictí-cio, em títulos públicos ou capital portador de juros, em ações de empresas como a Vale, a Embraer e outras”, diz Sara, descrevendo uma capitalização que está presente também na previdência comple-mentar aberta.

Ela afirma ainda que, durante o governo de Fernando Henrique, os fundos de pensão foram os es-teios das privatizações das estatais, emprestando dinheiro para realizar as operações. “Já no governo Lula, foram instrumentos fundamentais para a sustentação das taxas de ju-ros e a compra de títulos da dívida do Estado brasileiro”, comenta.

2003: o processo continua

A contrarreforma feita no fim dos anos 1990 ficou incompleta: embora tenha endurecido as regras para os trabalhadores do setor pri-vado, com o estabelecimento de um teto de benefícios baixíssimo, não conseguiu atingir tão larga-mente os servidores públicos. A EC 41, aprovada no fim de 2003, já no primeiro ano do governo Lula, aprofundou as mudanças da déca-da anterior. O texto institui a con-tribuição de inativos e pensionistas e acaba com a aposentadoria inte-gral para servidores que ingressas-sem no serviço público a partir de 2004, estabelecendo como teto de benefícios para servidores o teto do RGPS.

Para Sara Granemann, as mu-danças nas regras para servidores impulsiona fortemente a venda de

-

Poli | nov./dez. 2010 9

e que o assunto vai voltar à tona nos próximos anos. “O próximo passo será estabelecer, para todos os servidores públicos, o fundo de pensão, e, para os trabalhadores da iniciativa privada, um teto mais rebaixado da previdência pública”, aposta.

Argumentação

A previdência está quebrada. Quem nunca ouviu isso? A afir-mação, que vem sendo usada constantemente para argumentar sobre a necessidade de mudanças no sistema previdenciário, não é recente. Um texto para discussão publicado pelo Instituto de Pes-quisa Econômica Aplicada (Ipea) em 1997, um ano antes da EC 20, dizia que “o Estado, como gestor da poupança alheia, teve desem-penho catastrófico” e apontava, como solução, um regime de capi-talização. O documento afirmava que, no sistema brasileiro, “os con-tribuintes ativos de hoje pagam

pelos inativos de hoje, na esperança de que novas gerações de con-tribuintes venham a fazê-lo quando passarem para a inatividade”, e afir-mava ser preciso ter uma “reserva capitalizada” para servir de “colchão amortecedor para o futuro do sistema”.

Então, usando gráficos e tabelas, o estudo mostra os problemas de financiamento por que passava o sistema brasileiro, com aumento do número de beneficiários e estagnação dos contribuintes em tempos de crise econômica, enquanto tenderia sempre a crescer o gasto com o paga-mento de benefícios.

De acordo com Sara, o argumento dos problemas financeiros da pre-vidência deixa de levar em conta aquelas contribuições sociais criadas em 1988 que você viu no início desta reportagem: a Cofins e a CSLL. “Essas duas contribuições, somadas à contribuição patronal e à con-tribuição do trabalhador sobre a folha de salário, permitem que a estru- tura previdenciária e do sistema de seguridade em geral sejam muito eficazes”, diz Sara.

As análises da seguridade social divulgadas anualmente pela Anfip confirmam: o sistema brasileiro não apenas não é deficitário como tem apresentado, a cada ano, superávits bilionários. De acordo com Jorge Cezar Costa, presidente do conselho executivo da Anfip, mesmo em 2009, ano de crise, houve um saldo positivo de R$ 32,6 bilhões na previdência; em 2008, o valor havia sido ainda maior – R$ 64,8 bilhões. “É muito di-nheiro”, diz Sara, completando: “Por isso se entende tanto interesse em torno da seguridade”.

Para Sonia Fleury, é preciso considerar que o saldo poderia ser ainda maior, mas “há uma apropriação indébita de 20% dos recursos de con-tribuições”, por conta de um mecanismo chamado Desvinculação de Re-ceitas da União (DRU), que possibilita o uso de 20% das contribuições

Pierre

Am

erlynk /SXC

-

Poli | nov./dez. 201010

sociais para outras finalidades. Ela completa: “Além disso, ocor-rem isenções fiscais. Há políti- cas governamentais que isentam certos setores ou reduzem a con-tribuição que eles devem à previ-dência social”.

E o envelhecimento da popu-lação? Não interfere nas contas? De acordo com Sonia, atualmente, é uma falácia dizer que esse é o problema do Brasil. “Não fizemos essa tran-sição demográfica a ponto de termos hoje poucos jovens e muitos idosos. Nosso problema é que boa parte dos nossos jovens está desempregada, o que provoca um nível alto de ex-clusão previdenciária. Deveríamos aproveitar para aumentar o número de contribuintes, diminuindo a in-formalidade”, diz a pesquisadora.

Para Jorge Abrahão de Castro, diretor de Estudos e Políticas Soci-ais do Ipea, mesmo que haja uma mudança na estrutura etária brasi-leira, o país vai manter sua popu-lação em idade ativa em um bom nível. “A relação de dependência no Brasil não vai se alterar forte-mente”, acredita. Ele afirma ainda que, mesmo que diminuísse muito o número de trabalhadores, não necessariamente isso representaria um problema para a previdência: “Também dependemos da pro-dutividade. O aumento da produ-tividade, com o progresso técnico, permite que menos trabalhadores produzam muito mais riquezas para o país, o que permite manter mais gente no sistema previdenciário. A questão demográfica não é a única variável importante”, observa.

Além disso, ele lembra, como Sara, que a previdência não é fi-nanciada apenas pela estrutura de seguro: “Ela está incluída dentro de uma estrutura legal que tem o arcabouço da ideia de segurança so-cial. Isso significa que a previdên-cia pode e deve ser também finan-ciada com recursos de impostos, que também podem ser revistos. Nesse sentido, a seguridade não comporta a ideia de um déficit”

Mas, para Jorge, é importante notar que a discussão não deve ser apenas “contábil”. De acordo com ele, esse tipo de debate se esquece de levar em conta os princípios pré-estabelecidos na estrutura brasi-leira. “O Brasil construiu uma estrutura institucional de proteção so-cial que representou um avanço. É civilizatório. E não se pode discutir algo civilizatório com base pura e simplesmente em contabilidades, em balanços. O fundamental é manter a política social brasileira e avançar mais. Então, não se deve falar no assunto com um catastrofismo terrível, argumentando que não se tem dinheiro. Hoje, isso não é verdade. Se entrarmos em uma crise terrível, pode ser que chegue o momento de se renegociar. Mas não dá para renegociar os princípios”, diz.

Qual a mudança necessária?

Nem capitalização, nem aumento do tempo de contribuição, nem diminuição do valor dos benefícios. Para Sara Granemann, a reforma necessária na previdência deveria ir na direção oposta: “Deixar de limi-tar os tetos de benefício da previdência pública, para que nenhum tra-balhador, para se sentir seguro, precise entregar sua vida à gestão dos capitais bancários sob a forma de previdência complementar. Ampliar o valor do benefício mínimo, que hoje é um salário mínimo. Considerar, para a aposentadoria, não o tempo de contribuição, mas o tempo de tra-balho, como havia sido aprovado na Constituição de 1988. Determinar o fim do fator previdenciário e o fim das transferências da DRU para o pagamento de dívidas e juros. Essas são propostas avançadas, que me-lhoram a vida do trabalhador. Nenhuma poderá ser realizada em breve, já que os governos não estão operando nessa direção”, diz a professora.

Lá e cá

Não é só no Brasil que as contrarreformas vêm sendo feitas. Chile, Argentina, Espanha, Portugal, Itália e França são apenas alguns dos países que vêm sofrendo mudanças nos seus sistemas previdenciários. De acordo com Sara, o processo não é recente: “Em quase todos os países, especialmente na Europa, a privatização da previdência é simul-tânea à grande crise do capital da década de 1970, e veio como uma tentativa de solucioná-la, criando mais uma mercadoria para consumo da sociedade, além de transferir o fundo público para o capital”, ex-plica, observando que as semelhanças entre as propostas são muitas: “Os projetos da última década para países como França, Itália e Portugal envolvem redução dos tetos de aposentadoria, aumento das exigências para se aposentar, como idade e tempo de contribuição – o mesmo que no Brasil”, exemplifica.

Não se trata de coincidência: segundo a professora, o modelo vem de um documento de recomendações publicado pelo Banco Mundial em 1994. “E a recomendação é justamente essa: que a previdência pública tenha um teto básico máximo, a ser definido por cada país, que deve haver fundos de pensão e que deveria haver um largo mercado de aposen- tadorias oferecido pelos bancos e seguradoras. É esse o modelo que os países vão implementando, com pequenas diferenças entre uns e outros, no mundo inteiro: da Ásia à América Latina, passando inclusive pelos ex-países socialistas, no Leste Europeu. É um projeto de transferência dos fundos públicos. É o estabelecimento de uma nova mercadoria para que quem não pode mais vender carros – já que há limites para vender carros neste mundo – possa ter outra coisa para vender”, conclui.

-

Poli | nov./dez. 2010 11

edMundo diAS

‘no que se refere às classes, não vai haver nenhuma modificação fundamental’Cátia Guimarães

O Brasil acaba de eleger deputados, senadores, governadores e presi-dente da república. Esse é um momento em que a sociedade se mobiliza para exercer o seu di-reito democrático de in-terferir na composição do Estado. Mas qual o grau dessa interferên-cia? A análise sobre o cenário pós-eleições que Edmundo Dias, dou-tor em história social e professor aposentado da Unicamp, faz nesta entrevista traz a marca das ideias de Antonio Gramsci, filósofo marxis-ta italiano. Discutindo as estratégias e os re-sultados das eleições, os programas de partidos e as coligações, ele aplica conceitos gramscianos como ‘hegemonia’ e ‘so-ciedade civil’. A vitória nas urnas é um passo na conquista de hegemo-nia? Para além das urnas, como a sociedade civil está disputando esse Es-tado? Nesta entrevista, que foi realizada antes do segundo turno das eleições presidenciais, ele aborda essas e ou-tras questões.

Levando em conta os resulta-dos da eleição, que partidos e grupos saem vitoriosos e der-rotados em 2010?As eleições mostraram um desa-gradável dejá vu. Ainda que tendo uma maioria relativa, o PT perdeu porque não conseguiu evitar o se-gundo turno, mas também por ter perdido em alguns dos principais centros políticos do país . O PSDB manteve o domínio desses esta-dos, o que é vital para se constituir como aparelho oposicionista for-mal. Mas algumas das suas princi-pais direções – entre outros, Tasso Jereissat e Arthur Virgílio — de-sapareceram na poeira dos votos. O PMDB manteve suas posições exatamente por ser um partido de resultados, fisiológico, cujo pro-jeto nacional se resume a procurar ocupar os cargos mais rentáveis da máquina federal. O PV ganhou ou foi Marina que acumulou cacife político? Responderia apontando a segunda possibilidade. O PV não é um partido nacional, não é alterna-tiva e contém contradições, como a presença de Marina e do filho do Sarney no mesmo partido e a pres-sa de sua direção em apoiar Serra. Quanto aos outros partidos, na eleição para presidente, o PSOL e o PSTU tiveram votações peque-nas já esperadas. O desgaste de Plínio [de Arruda Sampaio] – figu-ra que merece o maior respeito –

foi muito forte mesmo no interior do partido e a eterna Heloisa Hele- na sequer se elegeu, ficando sem qualquer aparato. O PSTU, mesmo tendo avançado em número de vo-tos, não é um partido eleitoral. Foi um dos poucos a discutir as graves questões nacionais, gostemos ou não de suas propostas. No que se refere às classes, não vai haver ne-nhuma modificação fundamental. O setor financeiro, as empreitei-ras, as bancadas do latifúndio e da fé manterão suas posições. O setor que alguns chamam de ‘indústria da informação’ esperneou tardia-mente. Como é, e será sempre, estruturalmente dependente do Estado, ele se acomodará tranqui-lamente: as benesses e os recursos continuarão a jorrar para seus cofres. Poucos — e com limites materiais claramente determinados — são os órgãos de informação com capaci-dade crítica. Os interesses bur-gueses podem se chocar, mas serão compatibilizados, seja por Dilma, seja por Serra. Ponto fundamental de confusionismo eleitoral foi a subordinação dos dois candidatos a um fundamentalismo canhes-tro que colocou o ‘bode aborto’ na ‘sala eleitoral’. Como diz José Simão: “no segundo turno o Brasil avança... para o século XIX”.

Como estão representadas as diferentes frações de classe no Brasil? A alternância de partidos políticos na presidência tem sig-nificado disputa de hegemonia?O que estamos falando quando dizemos hegemonia? Se pensar-mos em supremacia de votos, tere- mos uma compreensão distinta do que se a pensarmos como capaci-dade de apresentar um programa e ganhar a sociedade material e simbolicamente para ele. Na

Ferna

ndo

Piva

-

Poli | nov./dez. 201012

gente? Lembremos que em algumas oportunidades Marina chegou a expres- sar que o seu programa era fundamentalmente o mesmo de Dilma e de Serra. Os que votaram em Marina o fizeram como protesto contra a ditadura ‘dos de sempre’ e parece terem enviado uma mensagem clara: é necessária outra maneira de governar, ainda que sem sair do programa político vigente. Será isso possível? Creio que não. O PV não é um partido, é um agregado sem maior expressividade, que não trata das grandes questões populares e nacionais. Alterar essa situação só será possível com uma forte conexão com as classes subalternas. A ideia de que ‘outro mundo é possível’, para se realizar, requer a superação da ordem do capital. E isso não está na perspec-tiva da imensa maioria dos eleitores, mesmo para os que votaram na Marina. Existem três vias? Não. É dar muita importância a divisões entre os que partilham do mesmo programa.

Como se explica que o governo Lula seja, por um lado, acusado de não enfrentar os interesses que sustentam a desigualdade social; por outro, fortemente atacado por representantes desses mesmos interesses, como a mídia; e, ainda, claramente apoia-do, na popularidade e nas urnas, pelas camadas mais pobres da população?Isso se deve ao imenso poder da comunicação e da ideologia. Luis Inácio atacou os interesses dos que promovem a desigualdade social? Não. Lem-bremos das eternas prebendas ao sistema financeiro, ao agrobusiness, à chamada bancada da fé... Podemos destacar uma ou outra medida que, em-bora possam ser essenciais para que uma parte da população consiga sobre-viver, não resolvem os problemas delas e criam outros — os que recebem a bolsa família não podem ter contrato formal de trabalho, se não saem do programa. Só no final da campanha ele foi atacado pelos meios de comuni-cação de massa. A linha desses veículos parece ir mais no sentido de forçar mais e mais concessões do que realmente atacá-lo. Muitos diziam que ti-nham que fazê-lo sangrar muito para melhorar seu quinhão no aparelho de Estado e nas políticas propostas. Mas, obviamente, o atual presidente tem respaldo na população e isso se mede não pelos índices das pesquisas, mas pela forma como se dá seu relacionamento direto com a população. Ele é, no plano imaginário, ‘um brasileiro igualzinho a nós’: se ele pode, nós podemos. Para entender isso, é preciso abandonar uma visão economicista e pesquisar os ‘sentimentos mais profundos da população’. Precisamos sair das abstra-ções sobre um Brasil homogêneo para entender a profunda articulação das contradições no país real.

Uma das distinções mais comumente feitas entre o projeto do PSDB e do PT, partidos que se alternaram na presidência nos últimos anos, é em relação ao ‘tamanho’ e ao papel do Estado. Qual a sua avaliação sobre isso?Esses 16 anos demonstraram ad nauseam que, sendo o mesmo programa, trata-se apenas de examinar as formas de implementá-lo. Se o governo FHC reduziu os programas e os direitos sociais, especialmente os constitucionais, o governo Luis Inácio não teve nenhum pudor em prosseguir a obra. O ta-manho do Estado é uma questão de perspectiva. Diminuiu-se esse tamanho no âmbito das políticas sociais, aumentou-se no atendimento às questões relevantes aos dominantes. Não há contradição, só a aparência. Os recursos para os serviços públicos essenciais vêm diminuindo, mas os recursos para os aliados aumentaram e não foi pouco. E, obviamente, os que se apresen-taram como oposição (PSDB) nesta eleição não demonstraram nenhum in-teresse em discutir a questão.

As coligações têm representado, no Brasil, a união de interesses de classe ou pragmatismo eleitoral?

primeira hipótese, é certo que os partidos não possuem (com uma ou outra exceção) aparatos pri-vados de hegemonia: eles o são muito limitadamente. Seguindo a tradição política nacional e inter-nacional, eles não atuam a partir de ideologias, mas de programas. A alternância de partidos nada tem a ver com disputa de hegemonia, a não ser do ponto de vista formal. Luis Inácio foi aquele que, como afirma Raul Mordenti, caminhou mais no sentido de construir uma hegemonia sem hegemonia: con-seguiu a neutralização de uma oposição real, atrelou uma imensa parte dos movimentos sindicais e populares, conseguiu a adesão de vários intelectuais, mas de con-creto apenas aprofundou a su- balternidade ao capitalismo finan-ceirizado. Não basta a alegação de que Obama o chame de ‘o cara’ para tornar-se automaticamente um expressivo líder mundial. Lembremos que pouco ou nada que propôs nesse cenário teve efe-tividade. No plano interno, soube usar vários programas assistencia-listas (Bolsa Família, por exemplo) para dizer que combateu a miséria, programas tipo ProUni, que nada mais foi do que o salvacionismo dos empresários falidos da área, mas com a máscara de atendimen-to das necessidades populares. A alternância formal na presidência entre FHC e Luis Inácio teve sig-nificado na disputa da hegemonia? Apesar do grande apoio popular de Luis Inácio, eu responderia pela negativa. Quais as diferenças reais entre eles para além do prestígio popular? Estou pensando, é claro, com a segunda concepção de he-gemonia que apresentei.

Marina Silva se autodenomi-nou uma ‘terceira via’. Havia, de fato, um projeto diferente?Terceira Via é uma caracterização ambígua tendo sido promovida mundialmente por Tony Blair, Mas-simo d´Alema, Felipe Gonzalez, Leonel Jospin, FHC e Bill Clinton. Quais as novidades do discurso dela? Em que elas alteram a dinâmica vi-

-

Poli | nov./dez. 2010 13

As duas coisas ao mesmo tempo. O tempo de TV dado à candidata chapa branca foi absolutamente desproporcional, garantindo-lhe um peso decisivo. Aos pequenos partidos, praticamente nada. Ape-sar disso, algumas coisas escaparam ao controle. Por um lado, a surpresa ‘Marina’, que acabou saudada pelos serristas como decisiva para o se-gundo turno, logo para o adiamento de uma provável entrada de Serra no arquivo morto da política e da história nacionais. Este é o cenário mais provável neste momento. Por outro, uma negação radical da política – seja por incompreensão, seja por projeto de uma boa parte do eleitorado ao eleger, por exem-plo, Tiririca, Clodovil e o rinoceron- te Cacareco. Tudo se reduz a um mero espetáculo. Esta é uma men-sagem política importante. Goste-mos ou não do Tiririca, ele é a si-nalização de que a política, tal como vem sendo praticada, pouco ou nada tem a ver com o cotidiano e as ne-cessidades dos subalternos. Mas os dominantes não a ouvem e saem à busca de grandes eleitores (católi-cos ou protestantes) para ganhar a eleição. O povo, ora o povo: ele deve ser reverenciado e adulado a cada quatro anos e depois devidamente esquecido. Podemos chamar isso de hegemonia? Obviamente não. É possível construir o jogo democráti-co de outro modo? Seguindo as re-gras vigentes, não. Seria necessária uma profunda alteração na formação do eleitorado (por exemplo, com educação pública gratuita, de quali-dade, acesso amplo aos meios de in-formação e não apenas à televisão), conhecimento pelo eleitor da ‘ficha corrida’ de cada candidato, finan-ciamento público das campanhas e debates reais de programas com a possibilidade de interferência do público e não a festa televisiva (sem as pegadinhas de praxe, sem uma pseudo luta entre eles, com ataques pessoais sem enfrentar as graves questões nacionais, etc.. Tudo isso devidamente cronometrado para melhor pasteurizar o ‘debate’). É preciso acabar com o monopólio das redes televisivas que escolhem

quem debate, fazendo dos demais candidatos clandestinos; eliminar assim o poder de grande eleitor dos meios de comunicação de massa. Isso resolve o problema? Não, mas cria condições novas para a escolha popular.

O que o cenário de 2010 diz sobre a relação entre Estado e sociedade civil no Brasil?O que é exatamente a sociedade civil? Existem pelo menos duas concep-ções: a primeira reduz tudo a uma representação de grupos e camadas so-ciais, como uma espécie de câmara de obtenção de consensos. Para essa concepção, a sociedade civil é homogênea porque somos todos cidadãos. A pergunta que não quer calar é: o trabalhador do seringal amazônico ou aquele que vive da pesca nos manguezais recifenses ou mesmo o operário industrial moderno tem os mesmos conhecimentos, recursos e possibili-dades de um Eike Batista ou de um Antonio Ermírio de Morais? Para quem trabalha dessa forma, a relação entre sociedade civil e o Estado será de uma complementaridade conflitiva relativa: cada setor buscando maximizar sua parte no comando do Estado e, em especial, no orçamento nacional. A se-gunda concepção entende a sociedade civil não como fabricante de consen-sos abstratos entre dominantes e dominados, mas como explicitação real de interesses sociais diferenciados. Nada tem de homogênea. E requer que se busque um projeto para dar novo sentido e orientação à sociedade. A socieda- de civil pode enfrentar o Estado? Pietro Barcelona nos fala de duas socie-dades civis: uma é a do capital e a outra, a do trabalho. A primeira trabalha com a concepção liberal e o Estado é seu grande articulador. A segunda expressa os movimentos sociais e deverá manter uma relação autônoma com o Estado. Seu grande problema é manter sua independência.

Quais têm sido as maiores dificuldades de uma frente de esquerda no Brasil? E o que esta eleição mostra como possibilidade futura nesse sentido?Do meu ponto de vista, perderam-se alguns momentos importantes nesse processo. Cito dois: o projeto de um partido unitário que reunisse os mili-tantes que lutam contra as políticas ditas neoliberais e a não realização da unidade em torno do projeto de uma Central Sindical e Popular. Não se trata de discutir de quem é a culpa, mas de buscar realizar esses projetos para além desta ou daquela liderança política e sindical. Também aqui vai depender da forma que esses grupos, setores e movimentos lerem as men-sagens desta eleição.

É comum que se defenda que a ‘oposição’ é necessária para a democracia. Mas a oposição partidária não necessariamente corresponde a uma oposição de classe ou de projeto. Como o sr. analisa isso?São duas questões importantes. Como afirmação genérica, sem termos a possibilidade de definir o que estamos chamando de oposição, é um pie-doso desejo de liberais dissociados do que acontece no solo da sociedade. Os liberais sempre afirmaram essa questão de modo formal. Se a oposição não for apenas de nomes, mas representar efetivamente projetos classistas diferentes, aí ganha pleno sentido. No Brasil, mesmo a oposição puramente formal não existe. Dilma, Serra e, em menor medida, Marina afirmaram que o programa era o mesmo. Um ou outro ponto, secundário, pode significar posições socialmente diferenciadas. Assim, não havia alternativa real para o eleitor. Evidentemente, podem existir oposições meramente políticas, que não se refiram claramente a classes sociais, seus projetos e suas neces-sidades. Nesse caso, a oposição é meramente institucional. O importante para a democracia, ainda que aceitando os termos liberais, é a existência de uma oposição que se referencie àquelas classes. Aí sim ela será relevante e necessária.

-

Poli | nov./dez. 201014

Hoje, 20 anos depois da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), suas definições a respeito de crianças e ado- lescentes em conflito com a lei têm sido tema de intensos debates na sociedade. O crescimento da violência no país nas últimas décadas é base para questionamentos à inimputabilidade penal aos menores de 18 anos e a outras definições do ECA, frequentemente apontadas como ‘pro-teção a infratores’. Sempre que um ato de violência praticado por ado-lescentes vem à tona na sociedade, ressurgem, com mais força, as propostas de redução da maioridade penal e endurecimento das penas aplicadas aos menores de 18 anos.

A legislação baseia-se nos princípios aprovados pela Constituição Fede-ral de 1988, a partir dos quais crianças e adolescentes passaram a ser reco-nhecidos como sujeitos de direito. Pode parecer óbvio, mas essa definição rompeu com anos de culpabilização das próprias crianças e adolescentes por suas condições precárias de vida, e estabeleceu que a garantia de todos os direitos a eles assegurados é responsabilidade do Estado, da família, da comunidade e da sociedade em geral. Crianças e adolescentes passaram a ser compreendidos em sua condição de pessoas em desenvolvimento. Essa particularidade determinou, entre outras coisas, o caráter dos procedimen-tos estabelecidos pela Constituição em relação aos jovens que cometem atos infracionais e, também, a inimputabilidade penal dos menores de 18 anos. Não podendo responder penalmente por seus atos, crianças e ado-lescentes passaram a estar sujeitos às normas de uma legislação especial.

A instituição do Estatuto, dois anos depois, aprofundou e regulamen-tou as definições da Constituição, a partir da chamada doutrina da proteção integral. No caso das crianças e adolescentes em conflito com a lei, essa doutrina rompeu com a lógica até então vigente – de “encarceramento” dessa população em abrigos e retirada do convívio social – e propôs a priori-zação de medidas de prevenção à prática de atos infracionais. Para os casos em que houvesse de fato infração, propunham-se medidas socioeducativas para a responsabilização das crianças e adolescentes envolvidos.

A partir dessas definições, o ECA é frequentemente atacado e caracte- rizado como uma legislação que não serviria para um país como o Brasil, com altos índices de criminalidade. Mas, afinal: o aumento da punição é um caminho para diminuir a violência? É possível discutir o assunto sepa-radamente das demais determinações do Estatuto? E o que propõe o ECA para crianças e adolescentes que tenham cometido atos infracionais?

Responsabilização

“Há muitas informações equivocadas. Um dos mitos que ainda exis-tem hoje, 20 anos depois da aprovação do Estatuto, é o de que ele seria a porta aberta para a impunidade. De maneira nenhuma: a proposta do ECA é a de responsabilização, que deve ser socioeducativa e, por isso, é muito mais adequada do que a responsabilização penal. Ela se diferencia porque aposta concretamente na recuperação dos adolescentes”. A afirma-ção é de Murillo Digiácomo, promotor do Ministério Público do Paraná e integrante do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente daquele estado. Segundo ele, a compreensão que orienta a inimputabilidade penal àqueles que têm até 17 anos é a de que, até essa idade, não há completo desenvolvimento dos indivíduos dos pontos de vista emocional, moral, educacional e outros, que permitiriam que não se envolvessem com a prática de infrações.

No que se refere às medidas de proteção, o ECA determina que elas podem ser aplicadas sempre que os direitos reconhecidos pela lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; ou, ainda, pela conduta

Punir mais: solução?

Medidas para crianças e adolescentes em

conflito com a lei polarizam debates

sobre o eCA Leila Leal

-

Poli | nov./dez. 2010 15

da criança ou adolescente. Segundo o Estatuto, diante de qualquer uma dessas hipóteses, a autoridade competente poderá determinar medidas como o encaminhamento da criança ou adolescente aos pais ou responsável; a orientação, apoio e acompanhamento temporários; a matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento de ensino fundamental; a inclusão em programa comunitário ou oficial de auxí-lio à família, à criança ou adolescente; a requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico; a inclusão em programa ofi- cial ou comunitário de orientação e tratamento a alcoólatras ou dependentes químicos; o abrigo provisório em entidades, como transição para uma família substituta, ou a colocação imediata em família substituta.

Essas medidas também podem ser aplicadas para crianças (pes-soas de até 12 anos incompletos, segundo o ECA) que cometerem atos infracionais – condutas descritas como crimes ou contravenções penais. No caso dos adolescentes (indivíduos de 12 anos completos até 18 anos de idade) em conflito com a lei, podem ser aplicados diferentes tipos de medidas socioeducativas: a advertência; a obriga-ção de reparar o dano; a prestação de serviços à comunidade; a liber-dade assistida; a inserção em regime de semiliberdade ou a interna-ção em estabelecimentos educacionais.

No ECA há, ainda, determinações específicas para cada tipo de medida socioeducativa. A prestação de serviços à comunidade, por exemplo, deve ser realizada junto a entidades assistenciais, hospi-tais, escolas, programas comunitários ou governamentais, e não pode ultrapassar o período de seis meses. Já a liberdade assistida, que tem prazo mínimo de seis meses, pode ser prorrogada, revogada ou substi- tuída por outra medida. Durante esse período, o orientador deve acompanhar não só o adolescente, mas também a sua família e, se necessário, inseri-los em programas de assistência social. Deve, também, acompanhar a freqüência e aproveitamento escolar do adolescente e orientar, segundo o ECA, sua ‘inserção no mercado de trabalho’.

O regime de semiliberdade, que pode ser determinado como primeira medida ou como uma transição para o meio aberto, garante aos adolescentes a realização de atividades externas e obriga sua esco-larização e profissionalização. Já a internação é uma medida privativa à liberdade e, por isso, considerada uma excepcionalidade. Deve ser aplicada provisoriamente, antes da sentença do juiz sobre a medida que o adolescente irá cumprir (nesse caso, por um período máximo de 45 dias), ou quando adolescentes cometerem ato infracional com grave ameaça ou violência, repetirem infrações graves ou descum-prirem medidas anteriormente impostas. Adolescentes podem ficar internados por um período máximo de três anos, e a internação deve ser cumprida em entidade exclusiva, com separação por critérios de idade, composição física e gravidade da infração. O ECA obriga que, durante o período de internação, mesmo provisória, o adolescente participe de atividades pedagógicas.

Como reduzir a violência?

Grande parte das críticas à inimputabilidade penal aos menores de 18 anos e às medidas socioeducativas previstas pelo ECA baseia-se nos exemplos de casos de violência praticados por adolescentes. No artigo ‘Pela redução da maioridade penal’, publicado no site do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Ado-lescente, João Kopytowski, desembargador do Tribunal de Justiça do

Paraná, defende a redução da maiori-dade penal para 16 anos como a mais importante medida a ser tomada di-ante do atual quadro de violência no Brasil: “O adolescente de hoje não é mais o mesmo de antigamente, quando foi contemplado pelo Código Penal, porque as informações e aprendizados, positivos e/ou negativos, chegam-lhe mais precocemente”, argumenta. O Código Penal brasileiro é de 1940, e previu a maioridade penal aos 18 anos. Como a Constituição Federal institui essa mesma idade para a responsabili-zação penal, a sua redução só poderia acontecer através da alteração da Carta Magna. Há, no entanto, quem diga que essa é uma cláusula pétrea da Constitui- ção, e não pode ser modificada. Mas o desembargador defende sua alteração: “Já existem projetos específicos ‘dor-mindo’ no Congresso Nacional e sendo ‘acordados’ pelo clamor público”, diz.

Na Câmara dos Deputados, três diferentes propostas tramitam hoje em conjunto ao Projeto de Decreto Legisla-tivo 1002/2003, de autoria do ex- depu-tado Robson Tuma. O projeto propõe a realização de um plebiscito para con-sulta popular sobre a redução ou não da maioridade penal no Brasil. Com voto contrário de seu relator, a proposta está pronta para ser enviada ao Plenário. Já no Senado, tramitam juntas seis Propostas de Emenda à Constituição (PECs), apensadas à PEC 20/1999, de autoria do ex-deputado José Roberto Arruda. A proposta altera a Constitui- ção para reduzir a maioridade penal

-

Poli | nov./dez. 201016

para os 16 anos. Com voto favorável do relator, a proposta também pode ser votada em plenário.

Para João Kopytowski, a opinião pública é “clara e indiscutivelmen-te favorável” às medidas. O desem-bargador aponta que aqueles que são contrários argumentam que a redução não resolverá o problema da violência, mas sugerem soluções sociais “que não trazem benefícios certos e imediatos”. Ele completa: “A redução da maioridade penal não acabará com a violência. Mas aju-dará bastante, com certeza. Então, que se cumpra a vontade soberana do povo, o qual exige, precisa e merece segurança, justiça e respei-to”, diz em seu artigo.

Já o promotor Murillo Digiá-como é contra a redução. Segundo ele, diante do constante argumento de que o ECA, com a doutrina da proteção integral, seria responsá-vel pela violência praticada por adolescentes no Brasil, é preciso pensar justamente o contrário: “É o descumprimento do Estatuto a principal causa da violência no nosso país. Se a lei fosse cumprida por parte dos governantes, se as crianças e adolescentes tivessem todos os seus direitos garantidos, certamente haveria uma redução significativa dos índices de violên-cia no Brasil”, defende. Ele aponta, ainda, que a história recente do Brasil demonstra que o aumento da pena não reduz a violência: “Há 20 anos, se dizia a mesma coisa sobre a chamada ‘lei dos crimes hedion-dos’: ela iria acabar com os crimes violentos no Brasil porque previa uma pena muito maior para os au-tores desses crimes. Bem, a lei foi promulgada há 20 anos e a prática de crimes hediondos não diminuiu – pelo contrário, aumentou”, diz.

O promotor defende a imple-mentação efetiva do ECA, com foco na garantia do direito à educação e na recuperação dos jovens. “Não deixa de ser uma incoerência o poder público se omitir por um lado – no que diz respeito à prevenção, proteção, ao cumprimento dos seus deveres e à garantia dos direitos das

crianças e adolescentes – e, por outro, propor a redução da maioridade pe-nal. O problema da violência tem suas origens justamente na omissão do poder público”, pondera.

A posição é compartilhada por Daniel Duarte, assistente social de uma unidade de internação do Departamento Geral de Ações Socioedu-cativas, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Daniel destaca que a proposta da redução da maioridade penal parte de um princípio equivocado – o de que os adolescentes seriam os maiores autores de violência no Brasil: “O que acaba ficando velado é o aumento dos crimes cometidos contra as crianças e adolescentes. Isso acontece desde o negligenciamento de seus direitos fundamentais - pre-vistos na Declaração dos Direitos Humanos, na Constituição Federal e no ECA - até os crimes causados por ações violentas em suas diversas for-mas”, diz. E aponta: “A intenção é aumentar a punição aos jovens, o que vitima novamente quem sofreu com a exclusão social de forma mais per-versa. É difícil se discutir a redução da maioridade penal enquanto não se discute, por exemplo, a penalização dos atores sociais que negligenciam o cuidado no desenvolvimento das crianças e adolescentes”. Dados apre-sentados na cartilha do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará confirmam: todos os dias, são assassinadas 50 pessoas entre 15 e 24 anos no Brasil. Desses, 85% são negros e 94% são homens. Esses dados, segundo a cartilha, colocam o Brasil em segundo lugar no ranking mundial de mortes violentas de jovens.

Medidas socioeducativas: um balanço

Apontadas como a principal alternativa formulada pelo ECA à lógica da punição e do encarceramento de crianças e adolescentes, as medidas socioeducativas encontraram uma maior estruturação através de políticas públicas a partir de 2006. Quando comemoravam-se os 16 anos de imple-mentação do ECA, foi instituído o Sistema Nacional de Atendimento So-cioeducativo (Sinase), considerado um marco no setor. Karyna Sposato, professora de direito penal da Universidade Tiradentes e membro do Con-selho de Coordenação do Instituto Latino Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente (Ilanud), concorda: “O Sinase marcou a organização de princípios, recomendações e parâme-tros de uma forma que não existia até então, delimitando as competências e as atribuições dos estados, municípios, sociedade civil, Organizações Não Gorvernamentais (ONGs), etc. É um grande marco para a implementação do ECA”, comemora.

No entanto, a professora lembra que ainda há debilidades. “Há espa-ços de frágil implementação das políticas. Um deles é o fato de as medidas socioeducativas ainda serem impostas pelo poder judiciário. Há, também, uma carência nos programas desenvolvidos em meio aberto. Não são to-das as cidades que têm programas de medidas socioeducativas desse tipo, como liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Muitas ve-zes, diante dessa inexistência dos programas, os juízes acabam aplicando as medidas mais severas e levando à internação”, lamenta.

Murillo Digiácomo concorda: “O sistema socioeducativo não tem, es-pecialmente em âmbito municipal, uma estruturação adequada. Não po-demos mais conviver com amadorismo. Nossos problemas são complexos e precisam de profissionais cada vez mais qualificados para atender a esse tipo de demanda. Os municípios precisam investir na contratação e na qualificação de pessoal, em programas e políticas públicas. Isso não pode ficar ao cargo das ONGs, o Estado tem assumir a responsa- bilidade” sugere.

-

Poli | nov./dez. 2010 17

Mic

hele

Pac

hec

o /PM

PA

Determinada pela Constituição Federal e regulamentada pelo Es-tatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a proteção integral às crianças e adolescentes estabelece uma idade mínima para o início do trabalho, a garantia de direitos previdenciários, trabalhistas e do acesso do trabalhador adolescente à escola. A fixação da idade mínima para o trabalho nunca foi, no entanto, uma tarefa fácil. Ainda hoje, quando comemoram-se 20 anos da aprovação do ECA, há debates sobre qual o me-lhor momento para os adolescentes começaram a trabalhar. As discussões levam em conta as atuais configurações do mercado de trabalho, as par-ticularidades da condição de pessoa em desenvolvimento e a priorização da educação para a formação dos indivíduos. Ao mesmo tempo, persistem no Brasil práticas de exploração do trabalho de crianças e adolescentes, que desrespeitam a lei. Nesta matéria, a Revista Poli apresenta as dis-cussões sobre a relação entre trabalho, infância e adolescência sob suas diferentes vertentes.

Constituição e ECA: educação, saúde e tempo livre

A Constituição Federal define: é proibido o trabalho noturno, peri-goso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos – salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. A decisão de estabelecer os 16 anos como a idade mínima para o trabalho e os 14 para o início de atividades de aprendiz não foi um processo simples. Para se ter uma ideia, só se chegou a um acordo sobre isso dez anos depois da aprovação do texto da Constituição, em 1998. Foi nesse ano que uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) alterou o texto originalmente aprovado, em 1988, para aumentar a idade mínima para o trabalho no Brasil. De acordo com o texto original, a idade mínima era de 14 anos,

infância, adolescência

e trabalhoPropostas de

aumento da idade para início do trabalho

contrastam com exploração do

trabalho infantil no Brasil

Leila Leal

-

Poli | nov./dez. 201018

salvo na condição de aprendiz – que poderia ser antes disso, sem um limite mínimo de idade.

Portanto, quando o ECA foi aprovado, em 1990, ainda valia o texto original da Constituição. O Estatuto, assim, definia original-mente a idade de 14 anos como a mínima para o trabalho, o que só foi modificado depois da alteração do texto da Carta Magna. Mas, regu-lamentando a proteção integral às crianças e adolescentes, o ECA de-termina uma série de aspectos que regulam a atividade desse segmen-to da população pela perspectiva da garantia do direito à profissiona-lização e à proteção no trabalho.

O Estatuto, por exemplo, de-fine como atividades de aprendiz a formação técnico-profissional mi- nistrada de acordo com as dire-trizes e bases da legislação educa-cional em vigor. Ainda segundo o ECA, essa formação deve obedecer a alguns princípios, como a garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, a realização de atividades que sejam compatíveis com o desenvolvimento do adoles-cente e o estabelecimento de um horário especial para o exercício das atividades. O Estatuto deter-mina, também, que aos aprendizes é assegurada a bolsa de aprendiza-gem e, aos adolescentes com idade mínima para ingresso no mercado de trabalho, são assegurados todos os direitos previdenciários. O ECA estabelece, ainda, que adolescentes portadores de deficiência têm di- reito ao trabalho protegido e rea-firma a proibição, prevista na Cons-tituição, dos adolescentes empre-gados ou aprendizes ao trabalho noturno, realizado entre as 22h de um dia e as 5h do dia seguinte; perigoso, insalubre ou penoso; reali- zado em locais que possam preju-dicar a sua formação e seu desen-volvimento físico, psíquico, moral e social; e realizado em horários e locais que inviabilizem sua ida à escola.

As definições do ECA vão além: estabelecem que os progra-mas sociais que tenham por base o

trabalho educativo deverão assegurar ao adolescente que deles participem as condições de capacitação para exercitarem atividade regular remunera-da. O trabalho educativo é entendido pelo ECA como aquele em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevaleçam sobre o aspecto produtivo. O Estatuto destaca que a remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado não des-figura seu caráter educativo.

Segundo Luiz Carlos Bazílio, professor da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e atual superin-tende da Fundação São Martinho, que atua com crianças e adolescentes, a definição dos 16 anos como idade mínima para o trabalho já era um ob-jetivo desde a aprovação do ECA, em 1990 – o que não foi possível diante da correlação de forças do Congresso Nacional naquele momento: “O ECA foi aprovado através do acordo de lideranças partidárias. A proposta de 16 anos como idade mínima para o trabalho foi vetada, e aprovou-se a idade mínima de 14 anos. Foi um retrocesso em relação ao que queriam os movi-mentos sociais envolvidos com a aprovação do ECA”, conta.

Para o professor, a elevação da idade mínima para o trabalho no Brasil esbarra em questões históricas e culturais: “Há, no nosso país, uma cultura de início precoce do trabalho. Dou muitas palestras sobre o trabalho infan-til e há muita gente que lembra o início do trabalho em idades por volta dos 12 anos como experiências muito positivas em suas vidas. A ponde-ração que coloco é que isso pode ter sido bom em outras épocas, mas que hoje, com a atual configuração do mercado de trabalho, é melhor que as crianças estudem e permaneçam mais tempo na escola”, diz. E completa: “A problematização do trabalho infantil não se deve apenas ao ato de a criança trabalhar. Deve-se, também, ao fato de que a criança inserida no mercado de trabalho sonha menos, tem horizontes menores para o futuro e, assim, busca menos escolaridade, tendo uma vida mais pobre”.

Carmen Raymundo, assistente social e Coordenadora do Programa de Saúde do Trabalhador Adolescente, vinculado ao Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente da Uerj, lembra que a definição de uma idade mínima para o trabalho leva em consideração aspectos biológicos e psicos-sociais. Através de uma pesquisa multidisciplinar – composta pelas áreas de medicina do trabalho, serviço social e psicologia –, sua equipe estuda, do ponto de vista da saúde, os motivos que levaram à proibição do trabalho infantil e à necessidade de proteção do adolescente trabalhador. “A partir de pesquisas, estudos e muitos atendimentos a crianças e adolescentes tra-balhadores, começamos a entender que, do ponto de vista biológico, uma criança no processo de crescimento e desenvolvimento é mais suscetível a ambientes de trabalho insalubres do que adultos. Isso também se confir-ma do ponto de vista da constituição da subjetividade e do ponto de vista social. A inserção no mercado de trabalho tira da criança e do adolescente a convivência com a família, o tempo livre, o tempo para brincar e para so-nhar”, avalia. Ela lembra que, por esses motivos, o trabalho desenvolvido por adolescentes com mais de 16 anos ou pelos aprendizes, a partir dos 14, precisa ser protegido e ter caráter educativo.

Ipea: idade mínima deve ser elevada

As novas configurações do mercado de trabalho e a centralidade da educação sustentam propostas de aumentar ainda mais a idade mínima para que os adolescentes possam ingressar no mercado de trabalho no Brasil. Marcio Pochmann, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), é um dos que defendem essa posição. Segundo ele, é preciso reconhecer, em primeiro lugar, a dimensão histórica desse pro-

-

Poli | nov./dez. 2010 19

cesso. A postergação do ingresso no mercado de trabalho tem sido uma ação constante nos últimos 150 anos. “Um século e meio atrás não existia um sistema educacional como conhecemos hoje e, portanto, as crianças começavam a trabalhar na agricultura aos cinco ou seis anos de idade. A passagem para a sociedade urbano-industrial, no fi-nal do século 19 e ao longo do sécu-lo 20, limita o ingresso no mercado de trabalho para depois dos 14 ou 15 anos, quando concluído o ensino fundamental”, conta.

Para Pochmann, a etapa vivida atualmente marca a transição para uma sociedade em que o conheci-mento torna-se elemento central na organização da sociedade e de seu sistema econômico-produtivo. “Nesse sentido, entendemos que essa postergação é elemento chave para permitir que essas crianças, adolescentes e mesmo jovens possam ingressar no mercado de trabalho mais preparados para as atividades laborais, tendo em vista a centralidade da educação”, defende.

O economista lembra, ainda, que existe no Brasil uma grande desigualdade para o ingresso no mercado de trabalho: os filhos dos ricos iniciam o trabalho, geral-mente, depois de terem concluído o ensino superior. Já os filhos dos pobres tendem a ingressar muito mais cedo no mercado de trabalho. Segundo ele, isso faz com que os filhos dos pobres ocupem os pos-tos de trabalho mais simples, com menor remuneração, ao contrário dos filhos dos ricos. “O mercado de trabalho acaba, em parte, reprodu-zindo a desigualdade social”, avalia.

Pochmann destaca, ainda, que a centralidade do conhecimento no atual momento de desenvolvi-mento da sociedade não significa que o trabalho tenha perdido a centralidade na vida do ser huma-no. Segundo ele, é justamente essa mudança que pode permitir que o trabalho seja percebido em todo o seu potencial, e não como sinônimo de trabalho assalariado. “O trabalho

segue sendo o centro de conexão do ser humano com a vida. No entanto, há uma transformação na natureza do trabalho. Estamos entrando numa sociedade do excesso, e é plenamente possível reduzir o tempo do tra-balho heterônomo – ou seja, o trabalho pela sobrevivência – e aumentar o tempo do trabalho autônomo – o trabalho pela sociabilidade, socialmente útil, criativo”, avalia. E propõe: “A educação ganha um papel ainda maior. Ela deve ser não só um elemento de preparação para o mercado de tra-balho, mas sim de preparação para a vida. Deve ser uma educação mais totalizante que permita uma conexão melhor do ser humano em uma so-ciedade crescentemente individualista, em que prevalecem a solidão e uma crise de sociabilidade”.

Exploração ainda é realidade

A longa história de utilização da força de trabalho infanto-juvenil no Brasil associa-se, na grande maioria dos períodos históricos, às camadas mais pobres da população. Segundo Carmen Raymundo, as crianças e ado-lescentes das classes subalternizadas sempre trabalharam no país, desde a colônia, passando pelo Império, a constituição da República até os dias atuais. A pesquisadora destaca que a Constituição Federal e o ECA, fru-tos de um mesmo movimento histórico de redemocratização do país, são marcos importantes para o enfrentamento realizado por políticas sociais, setores governamentais e pela sociedade ao trabalho infantil. Mas Carmen pondera: “Apesar dos grandes avanços tecnológicos da sociedade contem-porânea e dos direitos sociais assegurados pelo arcabouço jurídico-legal, a erradicação do trabalho infantil ainda se inscreve como um dos grandes desafios da contemporaneidade”.

Segundo a pesquisadora, os dados demonstram que o trabalho infan-til está em queda no Brasil. O número de crianças e adolescentes na faixa etária entre 5 e 13 anos com ocupação caiu acentuadamente: 17,25%. Pas-sou de 1,2 milhão em 2007 para 993 mil em 2008. Ainda assim, cerca de 4,5 milhões de pessoas com idade entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil, aponta o IBGE. “Mas, mesmo que os números estejam sendo reduzidos, ainda são alarmantes”, destaca Carmen. “De acordo com a Pesquisa Na-cional de Amostra de Domicílios de 2008, as crianças e adolescentes que trabalham recebem pouco ou até mesmo nada. Segundo o IBGE, 32,3% das pessoas ocupadas entre 5 e 17 anos não são remuneradas”, destaca.

Carmen ainda lembra que, mesmo expressivos, os dados disponíveis para a análise da situação do trabalho infanto-juvenil no Brasil ainda são parciais. “Muitas das atividades de trabalho executadas por crianças e adolescentes não são sequer percebidas como trabalho. São denomina-dos como ‘ajuda’, e, portanto não entram nas estatísticas. Além disto, as proibições legais e também o caráter intermitente dessas atividades de trabalho são fatores que dificultam a realização de pesquisas nessa área. Há, ainda, o setor informal da economia, com uma parcela não desprezível de trabalho infanto-juvenil, que permanece desconhecido pelos pesquisa-dores”, diz.

Outro aspecto levantado por Carmen Raymundo é que apenas muito recentemente a exploração do trabalho infanto-juvenil foi reconhecida como um problema de saúde pública. Segundo ela, a sua prevenção e erradicação exigem a formulação de políticas específicas e a organização de práticas e de serviços peculiares ao setor saúde. Entre as ações elabo-radas pelo Ministério da Saúde, através de sua Área Técnica de Saúde do Trabalhador, ela destaca a implementação da 1ª Política Nacional de Saúde para a Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente como um importante passo nessa luta.

-

Poli | nov./dez. 201020

Tatia

na Stuc

kert /M

S

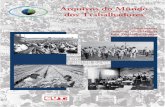

Lançamento do Mais Saúde

um balanço do Mais SaúdeLançado inicialmente

como PAC da Saúde, o programa completa três anos

Raquel Torres

A ampliação da estratégia Saúde da Família, a consolidação do com-plexo produtivo da saúde, o fortalecimento do Serviço de Atendi-mento Móvel de Urgência (Samu) e a implementação de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estão entre os objetivos do ‘Mais Saúde: direito de todos’, um programa apresentado pelo Ministério da Saúde no fim de 2007 com o planejamento da área para o período entre 2008 e 2011. Oito eixos estruturam as propostas e procuram dar conta de todas as ações do Ministério: promoção da saúde; complexo industrial da saúde; força de trabalho em saúde; qualificação da gestão; participação e controle social; cooperação internacional; e saneamento. Hoje, a um ano do fim da vigên-cia do programa, a Poli traz uma avaliação de como ele vem sendo pensado e implementado.

Aceleração do crescimento

Quem não se lembra do lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no início de 2007? O Mais Saúde começou a ser elabo- rado nessa época e justamente na esteira do PAC – ele chegou mesmo a ser apresentado, no início, como PAC Saúde. “A ideia era atrelar a saúde a essa retomada do crescimento”, explica Cristiani Machado, professora-pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP/Fiocruz). De acordo com ela, o programa retrata uma visão da importância da saúde tanto do ponto de vista social quanto do econômico.