6. Galdino - Teoria Dos Custos Dos Direitos

-

Upload

mauro-santos -

Category

Documents

-

view

171 -

download

42

description

Transcript of 6. Galdino - Teoria Dos Custos Dos Direitos

"Direitos Não Nascem em Arvores é o sugestivo título do livfò;de|| .i-éia de Flávio Galdino, que por si só expressa a linha de pensameritôÍ8(p|,

jovem Autor. Direitos não nascem em árvores porque necessitam "d e^ dinheiro para a sua eficácia social e, portanto, só existem sob a reserva d& recursos públicos. Os direitos não se dividem em positivos e negativo§í's':? nem em direitos de defesa e direitos a prestações, pois todos eles são hoje positivos, por necessitarem do aporte de verbas orçamentárias, ou seja, de dinheiro, que também não nasce em árvores. A obra pretende traçar o modelo teórico do custo dos direitos, no qual se tomam imprescindíveis o realismo financeiro, a visão pragmática centrada na análise dos efeitos prospectivos e concretos sobre a realidade social e as escolhas trágicas por recursos escassos efetivadas no ambiente democrático. Nas palavras Autor:

"A legitimação democrática das decisões não provém unicamente da conformidade e parâmetros pré-estabelecidos (da observância da legalidade, por exemplo), mas também dos seus efeitos práticos sobre as pessoas. E o Direito, como instrumento democrático, deve estar preocupado não só em afirmar direitos ou valores, mas em promover o bem estar das pessoas concretas.

Neste sentido, reconhecer um direito concretamente a uma pessoa - especialmente em termos de custos e benefícios - pode significar negar esse mesmo direito (concretamente) e talvez vários outros a muitas pessoas , que possivelmente sequer são identificadas em um dado litígio" (p. 565).

FlávióGàldino foi um dos mais brilhantes alunos da Faculdade dé, Direito da UERJ, no Bacharelado, no Mestrado e agora no Doutorado em Direito Público, que está prestes a concluir, e já publicou diversos artigos; em revistas jurídicas.”

Ricardo Lobo Torres ., • Professor Titular de Direito Financeiro na ÜERJ

ISBN 85-738

9788573 877076

7-707-3

Visite nosso site: www.lumenjuris.com.br‘ .‘.VJ'

lumenU uriswww.lumenjuris.com.br

E d ito re s

João de Almeida João Luiz da Silva Almeida

Conselho Editorial Alexandre Pteitas Câmara Amilton Bueno de Carvalho Augusto Zimmermann Eugênio Rosa Fauzi Hassan Choukr Fiily Nascimento Filho Flávia Lages de Castro Plávio Alves Martins Francisco de Assis M. levares Geraldo L. M. Prado Gustavo Sénéchal de Goffredo J. M. Leoni Lopes de Oliveira Letácio Jansen Manoel Messias Peixinho Marcos Juruena Villela Souto Paulo de Bessa Antunes Saio de Carvalho

Conselho Consultivo Álvaro Mayrink da Costa Antonio Carlos Martins Soares Aurélio Wander Bastos Cinthia Robert Elida Séguin Gisele Cittadino Humberto Dalla Bernardina

de Pinho José dos Santos Carvalho Filho José Fernando de Castro Farias José Ribas Vieira Marcello Ciotola Marcellus Polastri Lima Omar Gama Ben Kauss Sergio Demoro Hamilton

Rio de Janeiro Av. Londres, 491 - Bonsucesso

Rio de Janeira - RJ - CEP 21041-030 C.N.PJ.: 31.661.374/0001-31

Inscr. Est.: 77.297.936 TEL.: (21) 3868-5531 / 2564-6319 Email: [email protected] /

Home Page: www.lumeniuris.com.br

Rio Grande do Sul Rua Cap. João de Oliveira Lima. 160

Santo Antonio da Patrulha - Pitangueiras CEP 95500-000

•telefone: (51) 662-7147

- São Paulo Rua Primeiro de Janeiro, 159

Vila Clementino - São Paulo. SP CEP 04044-060

Ifelefone: (11) 5908-0240

BrasíliaSHC/Sul C L 402 - Bloco B - Lj 35

Asa Sul - Brasília - DF CEP 70236-520

Telefone (61) 225-8569

/ U g

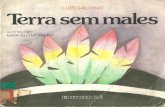

Flãvio G aldino

In t r o d u ç ã o à

T e o r ia d o s C u s t o s d o s D ir e it o s

Direitos Não Nascem em Árvores

E d it o r a L u m e n Jur is

Rio de Janeiro

Copyright © 2005 by Flávio Galdino

P r o d u ç ã o E d ito r ial

Livraria e Editoia Lumen Juris Ltda.

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA. não se responsabiliza pelas opiniões emitidas nesta obra por seu Autor.

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características

gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei n° 6.895,

de 17/12/1980), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n° 9.610/98).

Tbdos os direitos desta edição reservados à Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil Prínted in Brazil

ccc

Sumário

Prefácio ............................................................................................................. ix

Agradecimentos e dedicatória...................................................... xi

Introdução e plano do estudo........................................................ xvii

P abte I - F o r m u laç ã o T eórica - Os C onceitos

F u n d a m e nt a is d o D ireito e dos D ireitos

Capitulo I - Direitos Fundamentais são Normas............................. 31. Direitos fundamentais como normas......................................... 3

1.1. Os direitos fundamentais entre o direito objetivo e os direitos subjetivos.................................................................... 5 £

1.2. Norma jurídica: estrutura e função...................................... 111.3. A função normativa........................................................... 261.4. Estrutura das normas: regras e princípios.......................... 321.5. Conflitos valorativos e normativos..................................... 35 ,1.6. Princípios materiais e princípios operacionais.................... 39 *1.7. Direitos fundamentais como princípios materiais................ 50 (|

Capitulo II - Direitos Subjetivos: a origem..................................... 53 (|2. Breve digressão histórica: como nascem os direitos subjetivos?. 53 c

•s/Capítulo III - Direito subjetivo: teorias criticas............................... 69'3 . Direito subjetivo - as principais teorias críticas........................ 69 I

3.1. A negação do direito subjetivo através das concepções co-..............^ letivistas............................................................................ 70

3.2. A proposta de redução normativista................................... 74 C

, / Capítulo IV - Direito subjetivo: as figuras correlatas...................... 77 (V^4. Direito subjetivo - os conceitos e categorias correlatas............. 77 g

4.1. Status................................................................................ 78 ^4.2. Situação jurídica................................................................ 83 £4.3i Pretensão........................................................................... 874.4. Interesse legítimo.............................................................. 92 «4.5. Direitos morais................................................................... 96 ^

Capítulo V - Os Conceitos, as Categorias e as Definições Jurídicas.. 105 ^5. Conceitos, categorias e definições jurídicas.............................. 105

5.1. Os conceitos jurídicos e os seus objetos............................. 105 C

c

5.2. O que são conceitos e definições jurídicas.......................... 1065.3. As categorias jurídicas............................................................1085.4. O conteúdo e as medidas dos conceitos e das categorias ju

rídicas............................................................................... .....1105.5. A abertura dos conceitos e categorias jurídicas.......................1155.6. Conceitos e categorias abertas como ferramentas de aplica

ção de regimes jurídicos - nota sobre a critica realista........ .....120

P arte II - Os D ireitos Subjetivos F u n d a m e n t a is e os seus C ustos

Capítulo VI - Os Direitos Fundamentais como Direitos Subjetivos... 1276. Direitos fundamentais como direitos subjetivos..............................127

6.1. Direito subjetivo: o conceito.....................................................1276.2. A operatividade da categoria "direito subjetivo"................ .....1326.3. O direito subjetivo como categoria essencial aos direitos

fundamentais..........................................................................143

Capítulo VII - Os Direitos Fundamentais Positivos e Negativos 1477. Direitos fundamentais: positivos e negativos 147

7.1. Direitos positivos e liberdades positivas............................. .... 1487.2. Sobre positividade e negatividade.......................................... 1507.3. A importância instrumental da distinção entre direitos fun

damentais positivos e negativos e a relevância da análise critica................................................................................ .... 1527.3.1. Do liberal ao social - a história contada pela lente da

positividade.................................................................. 1537.3.2. A escassez dos bens e recursos, as colisões de direitos

e as escolhas trágicas da sociedade.............................. 1557.3.3. Relevância da análise critica..................................... .... 163

Capitulo VIII - Direitos Fundamentais: as Gerações 1658. Sobre as chamadas gerações de direitos 165

8.1. A visão da classificação geracional no pensamento jurídico brasileiro.................................... ..... '......................................166

8.2. Algumas luzes sobre as gerações brasileiras de direitos humanos......................................'...............................................169

«Capítulo IX - Modelos de Pensamento sobre Direitos no Brasil...... ....1799\Evolução das idéias acerca dos direitos positivos e negativos nos"J Brasil....................................................................................... ....179

9.1. Síntese dos modelos teóricos sugeridos neste estudo.............1809.2. Modelo teórico da indiferença............................................. ....1829.3. Modelo teórico do reconhecimento..................................... ....183

vi

9.4. Modelo teórico da utopia........................................................ 1869.5. Modelo teórico da verificação da limitação dos recursos..... .... 1909.6. Modelo teórico dos custos dos direitos................................... 198

' Capítulo X - Cass Sunstein, Stephen Holmes e o Custo dos Direitos.. 19910.CASS SUNSTEIN, STEPHEN HOLMES e o custo dos direitos..... .... 199

10.1. A tese fundamental de SUNSTEIN e HOLMES: o custo dos direitos............................................................................ .... 202

10.2. A demonstração da tese.......................................................20510.3. Custos dos direitos e responsabilidade social................... ....212

Capítulo XI - ....................................................................................21511..Direitos não nascem em árvores............................................... ....215

11.1. Algumas idéias antecedentes........................................... ....21511.1.1. As dificuldades na compreensão das atividades ma

teriais (fáticas) do Estado e seu caráter prestacional. 21511.1.2. Algumas importantes idéias antecedentes no Brasil. 218

11.2. Tbdos os direitos são positivos e integram as opções dadasàs escolhas trágicas......................................................... ....225

11.3. A superação da idéia dos custos como meros óbices e deque os custos são algo externo aos direitos...................... ....233

P a r t e m - D ireito e E c o n o m ia

Capitulo XII - Análise Econômica do Direito: Introdução ao Tema... 23912.Eficiência: os custos dos direitos e a análise econômica do direito. 239

12.1. Um ponto: a análise econômica do direito.............................23912.2. Contraponto: o risco da economicização do Direito........... ....24412.3. A virtude no meio.................................................................249

Capítulo XIII - A Eficiência no Brasil: Descaminhos e Caminhos.... ... 25513.1. A construção jurídica da eficiência na administração públi

ca brasileira......................................................................... 25513.2. O outro caminho.................................................................. 267

Par te IV - A plic a ç ã o

Capítulo XTV - Os Direitos Fundamentais Levados a Sério............. ...28314. Gratuito não existe - o grave problema dos consumidores ina

dimplentes de serviços públicos essenciais.............................. ...28314.1. A situação-problema. A jurisprudência do Superior Tribunal

de Justiça............................................................................28314.2. Serviços públicos e essencialidade.......................................287

vii

14.3. A prestação de serviço público como contrato relacionai de t consumo: a continuidade.................................................. .... 292 \

14.4. Essencialidade e continuidade.............................................. 297 r;14.5. A falta de coerência sistemática....................................... ....301 y14.6. Os argumentos periféricos....................................................30714.7. A necessária contraprestação........................................... ....311 f14.8. A correta compreensão dos custos dos direitos: gratuito não

existe............................................................................... ....325 }

P a r t e V - C o n c lu sã o : D ireitos n ã o na sc e m e m árvores :

iCapítulo XV - Por uma Teoria Pragmática do Direito...................... ....331 i

15.1. Uma viagem ao mundo jurídico.............................................331 i15.2. O conceito de direito subjetivo e os custos dos direitos - em >,

busca de um conceito pragmático de direito fundamental.. 336 j15.3. A título de conclusão: os direitos não nascem em árvores.. 345 l

uReferências Bibliográficas.............................................................. ....349 |

Prefácio

Direitos Não Nascem em Árvores é o sugestivo título do livro de estréia de Flávio Galdino, que por si só expressa a Unha de pensamento do jovem Autor. Direitos não nascem em árvores porque necessitam de dinheiro para a sua eficácia social e, portanto, só existem sob a reserva de recursos públicos. Os direitos não se dividem em positivos e negativos, nem em direitos de defesa e direitos a prestações, pois todos eles são hoje positivos, por necessitarem do aporte de verbas orçamentárias, ou seja, de dinheiro, que também não nasce em árvores. A obra pretende traçar o modelo teórico do custo dos direitos, no qual se tornam imprescindíveis o realismo financeiro, a visão pragmática centrada na análise dos efeitos prospectivos e concretos sobre a realidade social e as escolhas trágicas por recursos escassos efetivadas no ambiente democrático. Nas palavras do Autor:

“A legitimação democrática das decisões não provém unicamente da conformidade e parâmetros preestabelecidos (da observância da legalidade, por exemplo), mas também dos seus efeitos práticos sobre as pessoas. E o Direito, como instrumento democrático, deve estar preocupado não só em afirmar direitos ou valores, mas em promover o bem-estar das pessoas concretas.

Neste sentido, reconhecer um direito concretamente a uma pessoa - especialmente em termos de custos e benefícios - pode significar negar esse mesmo direito (concretamente) e talvez vários outros a muitas pessoas que possivelmente sequer são identificadas em um dado litígio" (p. 565).

O livro traz como subtítulo Introdução á 7teoria dos Custos dos Direitos, o que deixa entrever que, ao lado da análise axiológica e principiológica, cuida de explorar também a dogmática da efetividade dos direitos humanos. Para tanto o Autor dedica alguns capítulos ao exame da normatividade dos direitos fundamentais e da sua estruturação em princípios e regras, à análise das teorias dos direitos subjetivos e ao estudo dos conceitos, categorias e definições jurídicas, tudo o que lhe dá o embasamento para enfrentar a temática dos direitos subjetivos fundamentais e dos seus custos.

Fl&vio Galdino

O livro surge da dissertação de mestrado defendida no Programa da Pós-Graduação em Direito da UERJ perante banca examinadora composta por mim, na qualidade de Professor Orientador, e pelos eminentes Professores Flàvia Piovesan e Gustavo Tepedino. Incorpora diversas observações feitas pelos membros da banca, o que demonstra que se levou à pratica característica teórica básica dos direitos fundamentais, que é a discussão permanente em torno da sua legitimação e da sua eficácia. Reflete o ambiente acadêmico que se formou naquela Faculdade de Direito e que já deu origem a inúmeras obras sobre temas correlatos, como sejam, entre outras as de: AMARAL. Gustavo. Direito, Escassez & Escolha. Em Busca de Critérios Jurídicos para Lidar com a Escassez de Recursos e as Decisões Trágicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001; BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002; GOUVEA, Marcos Maselli. O Controle Judicial das Omissões Administrativas. Novas Perspectivas de Implementação dos Direitos Prestacionais. Rio de Janeiro: Forense, 2003; SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Fhderal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. Flávio Galdino foi um dos mais brilhantes alunos da Faculdade de Direito da UERJ, no Bacharelado, no Mestrado e agora no Doutorado em Direito Público, que está prestes a concluir, e já publicou diversos artigos em revistas jurídicas.

Rio de Janeiro, maio de 2004.Ricardo Lobo Torres

Professor Titular de Direito Financeiro na UERJ

Agradecimentos e Dedicatória

Permitam repartir com muitos colegas e amigos algumas realizações pessoais que são simbolicamente representadas por este livro. O ano 2001 foi pleno de realizações acadêmicas para mim. Pude concluir com êxito o Mestrado em Direito Público junto à Faculdade de Direito da UERJ - e o produto agora é dado a público através deste revisto estudo tive o Projeto de Tese aprovado e fui então admitido no Doutorado em Direito Público na mesma Escola e, por fim, fui aprovado no concurso público de provas e títulos para provimento do cargo de Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cargo para o qual fui nomeado.

É um prazer e um privilégio poder agradecer a todos os que tomaram realidade sonhos acadêmicos tão acalentados, desculpando-me desde logo pelas inescapáveis omissões. Não deve causar estranheza a profusão de agradecimentos. Sendo este o meu primeiro livro individual publicado, é também a minha primeira oportunidade de agradecer, e desejo expressaT publicamente minha gratidão não apenas aos amigos que colaboraram com este trabalho especificamente, mas, ainda, a tantas pessoas que exerceram positiva influência em minha formação acadêmica.

A pesquisa para elaboração da dissertação que deu origem ao livro contou com a dedicada participação das acadêmicas Renata Alice Serafim e Alessandra l\ifvesson Peixoto. A versão final para defesa da dissertação perante a banca examinadora foi revista pelas acadêmicas Lais Calil e Flavia Hill. Também Fernando Ângeio Leal, Leandro Nogueira e Marcelo Zenni TVavassos efetuaram leitura cuidadosa e sugestões pertinentes. Muito obrigado a todos.

As bibliotecárias Fátima (da Biblioteca da Pós-Graduação em Direito da FDUERJ) e Lucia (da Biblioteca da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro) e seu esforço ingente para auxiliar pesquisadores tornaram possível pesquisar. O trabalho artístico de encadernação da Sra. Gilda torna mais agradável o estudo de temas árduos. Miriam Savigny, além da descendência ilustre, tem possibilitado o estudo de textos inacessíveis a agradecidas gerações de estudantes.

Flávio Galdino

A acadêmica Tktiana Rodriguez Estevez teve que suportar múltiplas leituras e revisões do texto; sem a sua colaboração na pesquisa, suas criticas e correções precisas, o livro não estaria aqui. Além de tudo. devo-lhe a elaboração e revisão da bibliografia final para publicação. Muito obrigado.

Durante todo o Mestrado os amigos e advogados Luiz Rodolpho Carneiro de Castro e Sérgio Machado Terra, meus sócios na advocacia, generosamente assumiram e se desincumbiram de inúmeras tarefas que seriam minhas; auxiliados pelos estagiários Luciana Menezes, Carlos Alberto Pinheiro Carneiro Filho, Lais Calil e Alexandre Eiras Fernandes, eles literalmente tornaram possível a realização do trabalho. Esse agradecimento vale também para os nossos demais colegas de travessa ao longo desses anos, que me receberam com imenso carinho. Somente a dedicação da também amiga e advogada Mariana de Albuquerque Mello a encargos que seriam meus - no que foi auxiliada por Marcelo Zenni Travassos e Luis Antonio Miscow - tornou possível a revisão do texto para publicação. A todos sou muitíssimo grato.

A advocacia proporcionou-me também grande aprendizado, e não posso deixar de agradecer sensibilizado a atenção especial dos Professores Arruda Alvim, Roberto Rosas e Jorge Lobo, bem como de Alexandre Chade. À brilhante equipe do Professor Jorge Lobo. além da amizade, devo discussões jurídicas em que aprendi muito.

O trabalho não é fruto de um momento e sim conseqüência da formação que me foi proporcionada pelo Colégio Militar do Rio de Janeiro e pela Faculdade de Direito da UERJ desde o bacharelado. Na pessoa do querido Coronel-Professor Jorge Cerqueira, cujo exemplo influenciou desde cedo minha opção incondicional pelo magistério, agradeço aos meus companheiros leais, professores e instrutores na saudosa Casa de Thomaz Coelho, com a certeza de que alguém que mais te adora, não te adora mais que nós.

Se este trabalho possuir alguma virtude, será ela fruto da vivência acadêmica na Faculdade de Direito da UERJ. Os Professores Alexandre da Cunha Ribeiro Filho, Antonio Evaristo de Moraes Filho (ir. memo- ríam), Antonio Maia, Glória Márcia Percinoto, Jacob Dolinger, João Marcello de Araújo Júnior (in memoriam), Jorge Luís Fortes Pinheiro da Câmara, José Carlos Barbosa Neto (antes mesmo da FDUERJ), José Roberto Castro Neves, Luis Roberto Barroso, Marcela Sardas, Marlan Marinho Jr., Nadia Araújo, Paulo Braga Galvão e Pierangelo Catalano propiciaram não apenas informação, mas, acima de tudo, formação. Agradeço especialmente aos queridíssimos Professores Afrânio Silva

xii

Introdução á Tsoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores

Jardim. Célio Borja e Nelson Saldanha, que se tornaram objeto de grande admiração e carinho. Já no Doutorado, tive o privilégio de participar das classes de Cândido Rangel Dinamarco, Humberto Ávila e Celso de Albuquerque Mello, exemplos valiosos de humildade e vida dedicada ao estudo e ao ensino. A todos sou gratíssimo.

Tive ainda o privilégio de ser orientado em programas de monitoria pelos Professores Heloísa Helena Gomes Barboza e Paulo Cezar Pinheiro Carneiro. Devo-lhes os ensinamentos indispensáveis para os primeiros passos na sala de aula, o que não teria sido possível sem o apoio institucional e também financeiro da FDUERJ. A FDUERJ, além de oferecer ensino "gratuito" de qualidade, mantém permanentes programas de incentivo através dos quais mais de trinta por cento dos alunos recebem bolsas para estudar e pesquisar, servindo de exemplo no ensino superior brasileiro.

José Carlos Barbosa Moreira, além de Mestre de Direito Processual durante todos os anos do curso no bacharelado - a mais impressionante dedicação ao magistério de que já tive notícia - orientou-me em projeto de iniciação científica gentilmente financiado pela FAPERJ, incentivando-me a produzir e publicar. Sou-lhe muito grato pelo apoio por todos esses anos.

Joaquim de Arruda Falcão - além de objeto de admiração pelos seus textos instigantes - concedeu-me o privilégio de participar como ouvinte de várias sessões de seu interessante grupo de pesquisa junto à Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, onde muito aprendi. Obrigado.

Ricardo Cezar Pereira Lira, eterno Decano de fato e de direito da Faculdade de Direito e de sua vitoriosa Associação Atlética (!), espírito vivo da democracia e liberdade que devem imperar na Universidade, ensinou-me a viver e amar a "Academia” e a vida acadêmica. Caríssimo Professor, carregaremos a chama!!!

Minha dívida com todos eles converte-se em compromisso de transmitir aos meus alunos o ideal acadêmico para que a nossa chama jamais se apague.

Já cursando o Mestrado, fui honrado com o privilégio de lecionar como Professor substituto dos Professores Paulo Cezar Pinheiro Carneiro e Luiz Fux. Este último ainda confiou-me o magistério na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Sou-lhes muito agradecido pelas oportunidades.

xiii

Flávio Galdino

A homenagem com que me distinguiu a Turma de Bacharéis formados no ano 2000 constituiu incentivo imensurável. Aprendi muito mais com vocês do que vocês comigo. Valeu!

A banca presidida pelo Professor Hélcio Alves de Assumpçáo e composta pelos Professores Leonardo Greco e José Rogério Cruz e TVicci generosamente deferiu-me o primeiro lugar no concurso público de provas e títulos para provimento do cargo de Professor de Direito Processual da Facutdade de Direito da UERJ (2001). Posso assim reafirmar meu ideal acadêmico - da Faculdade pública, voltada para a excelência acadêmica - e firmar meu compromisso de retribuir minimamente a formação que me foi proporcionada nessa Casa, auxiliando modestamente na formação das gerações que se sucedem.

Durante o ano de 2002 fui agraciado pelo Departamento de Estado do Governo dos Estados Unidos da América e pela Phelps Stokes Foundation com a participação (financiada) no 1VP Program, podendo visitar vários Estados americanos, suas Universidades e Centros de Defesa de Direitos Humanos. Nas pessoas de Julia Vilela, Victor Tamm (ambos do Consulado Americano no Rio de Janeiro) e Joseph McGovem (do aludido Departamento de Estado) agradeço a oportunidade de conhecer mais proximamente a cultura americana. Um agradecimento especial ao Professor Cass Sunstein da Universidade de Chicago, pela enorme gentileza de receber-me.

Com os Professores Maurício Jorge Pereira da Mota e Eduardo Tfekemi Kataoka venho vivendo o ideal acadêmico que recebemos de nossos mestres. Desde o trabalho braçal de transporte de livros doados por ex-professores para a Biblioteca da FD até a implementação e desenvolvimento de cursos de Pós-Graduação lato sensu, passando pela criação (quase) comunitária de uma biblioteca jurídica, esses Professores se tornaram amigos fraternos, a quem sou muito grato.

A três pessoas desejo agradecer separadamente.Ana Paula de Barcellos participou de cada momento do trabalho,

desde a concepção até a última revisão. Cursamos todo o Mestrado (e depois o Doutorado) juntos. Senhora de uma inteligência invulgar e “Professora" no mais belo sentido da expressão, tornou-se melhor amiga e conselheira fiel. Não tenho como agradecer, mas mesmo assim, obrigado!

Ao Professor Paulo Cezar Pinheiro Carneiro certamente também não tenho como agradecer tudo o que tem feito por mim. Não só por ter me orientado como monitor da FDUERJ ou por ter me admitido como sócio em seu prestigioso escritório de advocacia. Nem mesmo pela

«V

Introdução à 'teoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores

oportunidade de lecionar como Professor substituto (contratado). Agradeço acima de tudo pela amizade. Seu exemplo fraternal faz com que seja uma referência.

Tenho contado com a amizade e a orientação do Professor Ricardo Lobo Torres desde a graduação na FDUERJ.

Uma breve história explica a grandeza do Professor. Durante a Faculdade, imbuido de ideal que contagiava muitos acadêmicos, dediquei-me ao movimento estudantil. Dirigi durante vários anos o Centro Acadêmico Luiz Caipenter (CALC) e a Associação Atlética Acadêmica Ricardo Lira (AAARL), órgãos de representação discente da FDUERJ, além de representar os alunos junto ao Conselho que dirige a Faculdade.

Durante as eleições para a Direção da Faculdade (1995), fiz campanha cerrada pela oposição, encabeçada pelo meu saudoso Professor e amigo João Marcello de Araújo Júnior. Noutros termos, fiz campanha contra a situação, cuja chapa era composta por Ricardo Lobo Torres e Gustavo Tepedino, este na qualidade de Diretor. Foi uma campanha dura e, por ocupar posição de relativo destaque no movimento estudantil, dediquei-me intensamente a ela. Não preciso dizer que campanhas políticas normalmente geram embates e desgastes pessoais. A situação venceu com larga e merecida vantagem, tendo os Professores Ricardo Lobo Torres e Gustavo Tepedino realizado uma “gestão histórica" à frente da Faculdade.

Ainda assim, depois da eleição e após ter submetido ao Professor Ricardo - de quem tornei-me aluno de Direito Financeiro e Tributário - um texto elaborado para um concurso de monografias, recebi dele a melhor acolhida. Além de orientar-me em monografia na graduação, orientou-me no Mestrado e depois também no Doutorado. Também Gustavo Tepedino acolheu-me em muitos de seus originais projetos acadêmicos que ajudaram a colocar os cursos de Graduação e Pós- Graduação da FDUERJ entre os melhores do pais.

Essa pequena história é representativa do ambiente democrático ' que vivemos na FDUERJ. que acolhe o debate como modo de aprimoramento acadêmico e institucional. Demonstra também que o ideal acadêmico supera eventuais divergências institucionais. Só posso agradecer.

Depois disso, a banca examinadora composta por Ricardo Lobo "Ibrres, Gustavo Tepedino e Flavia Piovesan generosamente aprovou a dissertação de Mestrado que deu origem a este livro com grau máximo. Não pretendo aqui imputar-lhes culpa concorrente pelos equívocos evi-

XV

Flávio Galdino

dentes que cometi. Desejo apenas agradecer a leitura cuidadosa e as sugestões precisas, que em sua grande maioria foram incorporadas nas longas reflexões efetuadas na preparação do texto para essa publicação. Neste mesmo sentido, não posso deixar de agradecer a Ingo Wolfgang Sarlet, que gentilmente recebeu o presente trabalho para leitura, honrando-o com observações e referências antes mesmo da publicação.

A amizade e a admiração pelo Professor Ricardo Lobo Torres são compartilhadas por inúmeros colegas e alunos, muitos deles hoje professores. Seria motivo de imensa honra e desvelado orgulho construir a minha vida acãdêmica de modo a poder ser considerado e referido como um dos discípulos do Mestre.

Por fim, não posso deixar de agradecer novamente ao Professor Ricardo, neste passo junto ao queridíssimo Professor Celso de Albuquerque Mello, a oportunidade inigualável de trabalhar e lecionar junto a eles nas turmas de Mestrado e Doutorado da FDUERJ (os nossos Laboratórios de Direitos Humanos). Ao mesmo tempo em que constitui um desafio acima das minhas forças, aceito-o como privilegiadís- simo estágio docente em que leciono sob a supervisão deles e espero que a minha modesta assistência possa estar a altura do privilégio. Muitíssimo obrigado por tudo!

Este livro - e tudo mais que faça na vida - é dedicado aos meus pais, Abílio e Yara e ao meu irmão Marco Antonio e à sua Maria Cláudia. O exemplo seguro, a orientação correta, a fé, o amor. Tudo em vocês inspira o que há de melhor em mim. É óbvio que as palavras não comportariam a expressão da minha sincera gratidão e do meu profundo amor. Espero conseguir dirigir a minha vida de modo a seguir o maravilhoso exemplo que recebi de vocês e transmiti-lo aos seus descendentes. A vocês, na destinação de tudo que faço, juntou-se a mulher da minha vida. Chris, somente depois de conhecê-la pude compreender que o seu sorriso justifica a minha existência. A vocês ofereço este livro, com amor.

Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, maio de 2004

Introdução e Plano do Estudo

Introdução. O presente estudo tem origem na preocupação com os direitos humanos e com a injusta alocação de recursos escassos na sociedade brasileira. A simples observação da realidade brasileira revela que os direitos humanos não são efetivamente respeitados entre nós. Evidencia também que há alguma coisa errada na forma como distribuímos a riqueza e a pobreza entre nós. Na medida em que a nossa disciplina, o Direito, cumpre função de capital importância nessa matéria, surge a necessidade de estudar o modelo distributivo adotado no Brasil na tentativa de colaborar de alguma forma com o seu aperfeiçoamento e, quem sabe, com a promoção dos direitos humanos.

Inserida na linha de pesquisa de direitos humanos desenvolvida no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da UERJ, a preocupação inicial do estudo dirigia-se à amplitude dos poderes dos juizes, mais especificamente à indiscriminada aceitação teórica que logrou a atitude comum dos juizes de intervirem de modo aparentemente incondicionado nos gastos públicos - em última análise, alocan- do recursos, supostamente para tutelar direitos fundamentais. Uma situação concreta inquietava-nos, consoante narrado no projeto de pesquisa que deu origem a este estudo, a qual serviu de centelha para as idéias vertidas no texto.

Naquele que possivelmente foi o processo mais importante da história do pais até hoje, o eminente advogado Antonio Evaristo de Moraes Filho, saudoso Professor da nossa Casa, a Faculdade de Direito da UERJ, renunciou ao mandato que lhe fora outorgado pelo então Presidente da República, de tão triste memória. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, Sua Excelência o Presidente, homem poderoso e abastado, não poderia ser processado (tratava-se do célebre processo de impeachment) sem que lhe fosse assegurada defesa técnica por meio de advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.

Ato contínuo, e diante da inércia do réu, o então Presidente do Supremo TYibunal Federal, Ministro Sidney Sanches, que presidia também o aludido julgamento, nomeou o também Professor e Advogado Inocêncio Mártires Coelho, dos mais respeitados da Capital, e antigo Procurador Geral da República, para defesa dativa do ainda Presidente

xvii

Flávio Galdino

da República, o qual aceitou o encargo. Em momento posterior, o então Presidente outorgou mandato a outros advogados, que procederam à sua defesa, a qual. felizmente, como é de todos sabido, malogrou.

Na verdade, trata-se de uma cena bastante comum da vida forense: apresenta-se o réu no processo penal para audiência de instrução e julgamento sem defensor; o juiz conclama um advogado que casualmente transita pelos corredores do Foro a aceitar a defesa e, no exercício de um quase ingênuo costume judiciário, o nomeia como advogado dativo para defender o réu, eventualmente em caráter restrito àquele ato processual. Sob o prisma processual, muitas perguntas podem ser feitas, pois a questão, que deita raizes no problema do acesso à justiça, desdobra-se em inúmeras outras. Tbdo indivíduo tem direito a assistência jurídica e judicial? Gratuita? Hata-se de direito fundamental? Qual a sua verdadeira natureza? Mais importante: qual a sua extensão? Quem paga a conta? O réu? O advogado? O Estado?...

Aquele caso concreto apresentava uma peculiaridade. TVatava-se do processo mais importante da história do país, exalando sua natureza política. Mas, abstraindo por um instante dessa situação especial, soava claro haver alguma coisa errada no fato de o Estado, o Erário Público, assumir a defesa, e, portanto, os custos da defesa de um dos homens mais ricos do país, defenestrado de modo infamante da magistratura suprema da Nação, precisamente por ter se locupletado indevidamente nos cofres públicos. De outro lado, esse mesmo Estado falha na tutela de valores mínimos, deixando desamparado imenso contingente populacional que vive ou sobrevive à margem da sociedade, como indigente.

Essa perplexidade nos levou do campo processual - do acesso à justiça - à questão mais genérica dos direitos humanos e dos fundamentos do modelo distributivo adotado entre nós.

Sobre esse modelo distributivo, em apertada síntese, o senso comum informa que o Estado gasta os seus recursos genericamente através de prestações estatais. Dizemos que uma pessoa possui direito sübjétivo - este é o conceito jurídico fundamentai'- a uma prestação estatal quando uma norma jurídica imputa ao Estado o dever de prestar allguma coisa. De modo sintético, pode-se dizer que se essa norma está compreendida em determinados capítulos da Constituição Federal ou se ostenta determinada natureza ou conteúdo, dizemos que este direito subjetivo é um direito fundamental.

Com base nessa assertiva', imaginando viveimos em um lugar onde o Direito é aplicado sem exceções, o leigo observador externo poderia concluir que o então Presidente da República possuía direito

xviii

Introdução à Tfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores

subjetivo fundamental às prestações recebidas, ao passo que um determinado indigente que não logrou obter atendimento junto à defensoria pública, não recebeu essas prestações porque não possuía esse direito subjetivo.

Aprofundando um pouco mais e ainda de acordo com as idéias correntes, o problema não se coloca no que se refere aos assim chamados direitos da liberdade (o direito fundamental de ir e vir, por exemplo), pois estes dispensam qualquer tipo de prestação estatal para sua efetividade. Com efeito, é voz corrente que os direitos da liberdade impõem ao Estado alguma conduta consistente em abstenção - abster- se de turbar indevidamente a liberdade individual. Desse modo, os direitos da liberdade dos abastados e dos miseráveis seriam protegidos da mesma forma, com a omissão do Estado.

Forte nessas premissas pode-se afirmar que, dentre os direitos fundamentais, os chamados direitos sociais são os que geram despesas para o Estado, a fim de que possa este, na medida de suas possibilidades, desincumbir-se do dever de efetuar as tais prestações, ao passo que os direitos individuais, por resultarem simples abstenções, não provocam considerações orçamentárias. É a clássica distinção entre direitos positivos e negativos.

Tendo em vista, entretanto, que a realidade não espelha a ficção normativa, isto é, o Estado não efetua as muitas prestações sociais a que está adstrito, nem minimamente, é preciso avançar no fenômeno. De duas, uma. Ou bem se prefere acreditar, de forma simplória, que não existem quaisquer recursos públicos e o problema estará “sanado” - até porque, como se diz, "o que não tem solução, solucionado está” . Ou bem estuda-se uma melhor forma de distribuir os recursos e direitos existentes. A inércia não é boa companheira nesta hora.

Plano do estudo. Assim, nosso estudo dedica-se a analisar essas premissas aqui resenhadas. Neste sentido, o trabalho divide-se em cinco partes fundamentais.

A primeira parte dedica-se a estudar os conceitos jurídicos fundamentais envolvidos na discussão que se seguirá. A segunda parte des- tina-se a estudar a correlação entre os direitos fundamentais e os seus custos. A terceira narte estuda a relação entre a racionalidade juridica e a racionalidade econômica, introduzindo a análise econômica do Direito. A quarta parte tenciona aplicar a uma situação especifica algumas conclusões obtidas em partes anteriores. As conclusões finais obtidas são sintetizadas na quinta e última parte do estudo. Essas

Flávio Galdino

cinco partes são decompostas em quinze capítulos que podem ser apresentados da forma que se segue.

No primeiro capitulo, assumindo-se como premissa que os direitos fundamentais são apresentados como normas e como direitos subjetivos, estuda-se a normatividade, especialmente os princípios, eis que usualmente os direitos fundamentais são estruturados como princípios. Essa afirmação é correta? E o que significa “ser um princípio"?

No seaundo capítulo, passa-se a estudar o direito subjetivo. E a melhor forma de começar é estudar a origem do instituto. Considerando-se que, ao menos sob o prisma jurídico, o direito subjetivo é um elemento fundamental na discussão sobre alocação de recursos públicos (que para o estudioso do direito significa alocação de direitos), discorre-se brevemente sobre a formação do seu conceito e. adiante, no terceiro canitulo. sobre algumas da principais teorias críticas ao conceito corrente de direito subjetivo.

No capítulo seguinte fauarto capítulol estudam-se as figuras correlatas desenvolvidas com o passar do tempo, com o escopo de compreender as relações entre elas e, principalmente, de verificar a aptidão dos conceitos tradicionais de direito subjetivo para integrar as referidas discussões sobre direitos fundamentais e prestações públicas.

Na medida em que se desenvolve um estudo acerca de vários conceitos, mostia-se necessário também entender o que vem a ser um conceito jurídico, qual a sua utilidade e, em especial, como os conceitos jurídicos podem ser operacionalizados (no sentido de serem tornados operacionais). É o objeto do quinto capítulo.

A partir do sexto capítulo, passa-se à análise dos direitos fundamentais como direitos subjetivos. IVata-se dos contornos atuais do conceito de direito subjetivo, tal como utilizado para descrever os direitos fundamentais.

No sétimo canitulo cuida-se da diferenciação entre direitos positivos e negativos. Se na base do modelo distributivo brasileiro está a premissa de que direitos individuais, por serem negativos, não demandam prescaçocc estatais, senão simples abstenções, mister aprofundar as noções de direitos negativos e direitos positivos.

O oitavo capítulo é conseqüência necessária do capítulo anterior, e procura fazer o elo de ligação com as questões estudadas no capitulo seguinte. Cuida-se do estudo das gerações de direitos, tema que, por variadas razões, vem moldando as discussões sobre direitos fundamentais entre nós. Mister analisar se essas gerações de direitos de que vêm

Introdução à Tborla dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores

fazendo uso os estudiosos efetivamente correspondem à nossa evolução histórica e se são úteis para a análise do modelo distributivo brasileiro.

É possivel então, no nono capítulo, discorrer sobre a evolução das concepções tradicionais acerca dos direitos no pensamento jurídico brasileiro nos últimos quarenta anos aproximadamente (fazendo-se referência às fontes estrangeiras somente quando isso seja indispensável), sobretudo em relação aos direitos fundamentais e, principalmente, acerca de sua diferenciação em positivos e negativos.

Isto porque uma análise superficial evidencia prontamente que esta tipologia (referente à distinção entre direitos positivos e negativos) é fundamental para muitos temas e seus respectivos autores, os quais, a partir dela, formulam algumas de suas conclusões mais relevantes, de amplo alcance teórico e também prático.

0 décimo capítulo dedica-se a apresentar a obra The cose ofríghts (O custo dos direitos) de CASS SUNSTEIN e STEPHEN HOLMES.i situando-a como momento de amadurecimento e talvez mesmo de superação das antes mencionadas concepções tradicionais acerca dos direitos fundamentais, notadamente da tipologia positivo/negativo. A proposta é apresentar as obras desses autores, ao menos em suas linhas gerais, em especial de SUNSTEIN, expondo a sua idéia central de que todos os direitos são positivos.

No cerne do trabalho - o décimo primeiro capitulo - dedicamo-nos a reavaliar o modelo de atribuição de direitos adotado entre nós. Sustentamos que o modelo atual é insuficiente, e dotado mesmo de alguns “desvios" conceituais, notadamente no sentido de desconsiderar os custos dos direitos e, por correlação, de considerar alguns deles como gratuitos.

A análise dos custos dos direitos sugere o estudo da compatibili- zação entre a racionalidade econômica e a racionalidade jurídica. Assim, são necessários alguns esclarecimentos sobre a chamada análise econômica do direito e o paradigma da eficiência, já que a possibilidade de que os custos necessariamente integrem qualquer discussão sobre direitos fundamentais implica trazer para o universo do apürrrdcr do direito muitas considerações econômicas e um outro tipo de metodologia. As linhas gerais são traçadas nesse décimo seaundo capítulo.

Não poderia faltar uma experiência sobre as potencialidades da incorporação do paradigma da eficiência no direito brasileiro, notada-

1 HOLMES, Stephen et SUNSTEIN, Cass. The cost oíríghts - why liberty depends os taxes. New York: W.W. Norton and Company. 1999.

xxi

Flávio Galdino

mente em razão da recente reforma constitucional que introduziu o princípio da eficiência na agenda do pensamento jurídico. Desincumbimo-nos dessa tarefa no décimo terceiro capitulo.

O décimo quarto canitulo pretende tornar o trabalho fiel às premissas desenvolvidas ao longo do texto. A verdade é que, por força de limitações pessoais, não conseguimos pensar o Direito afastado da vida, resolvendo problemas concretos de pessoas reais - o direito é construído e evolui através de exemplos.2

Neste sentido, procuramos aplicar nossos resultados anteriores a uma espécie de situação-problema que foi captada na prática dos tribunais e que ainda se encontra controvertida - o problema dos consumidores inadimplentes de alguns serviços públicos essenciais - considerando-se criticamente a orientação de algumas cortes que sustentam que os consumidores, ainda que inadimplentes, possuem direito subjetivo fundamental à prestação dos serviços públicos em questão.

Formuladas e testadas as teses, é tempo de concluir. O estudo procura estabelecer então as bases para uma teoria pragmática do direito.O direito prospectivo, destinado a resolver problemas concretos e atento às condicionantes que a realidade impõe de modo inafastável.

E também no décimo ouinto canitulo que apresentamos os resultados conclusivos das nossas formulações teóricas, no sentido de queo direito subjetivo, a fim de tornar-se apto à configuração dos direitos fundamentais, deve ser repensado e reconstruído à luz de categorias de direito público. E onde propomos então a utilização de um conceito pragmático de direito fundamental, pois, segundo nos parece, não é possível pensar direitos fundamentais ignorando os seus custos.

Na verdade, não parece possível cuidar seriamente do modelo distributivo sem ter em precisa consideração aquilo que se está distribuindo. A ingênua ignorância dos custos dos direitos tem servido a muitos propósitos, menos assegurar-lhes a eficácia, concorrendo para consagrar a injustiça da distribuição da riqueza e dos direitos em nosso país.

Um estudo muito influente no século XX incitava as pessoas a levarem a sério os direitos - taking rígths seriously. Levar a sério os direitos é ter em consideração seus custos. É verdade. Tem-se por hábito dizer, ao se repudiar uma qualquer situação de desperdício ou mesmo para salientar o próprio valor da pecúnia, que o dinheiro não nasce em árvores. Alas. Direitos também não.

2 LEVI, Edward H. An introduction to legal rcasoning. Chicago: The University of Chicago Press. 1992, pp. 1, 5 © seguintes.

Par te I

F o rm u la ç ã o T e ó r ic a - Os C on ce ito s

Fundam entais do D ire ito e dos D ire ito s

Capítulo I Direitos Fundamentais são Normas

1. Direitos fundamentais como normas

A expressão “direito" é polissêmica. Com efeito, seja na lingua portuguesa, seja em outros idiomas, as mesmas palavras - diritto, Recht, derecho, droit - vêm acolhendo vários significados diferentes ao longo da história.1 Além de acolher múltiplos conteúdos, bastante diversos entre si, embora interligados,2 e de estabelecer várias esferas distintas de significação, cada uma destas designações é, no seio de sua própria esfera, cheia de controvérsias.

Na verdade, os vários significados da expressão direito não são unívocos nem mesmo quando singularmente considerados - por exemplo: o que é um direito subjetivo? Também esse é um conceito multidi- mensional e vago. Aprofundaremos essa e outras questões pertinentes no capítulo V, ao tratarmos especificamente do que são e como são ope- racionalizados os conceitos jurídicos.

Por ora, é importante salientar que, ao referir-se direito, ou seus congêneres mencionados, sem qualquer especificação, pode-se estar falando da (i) respectiva disciplina teórica, isto é, da ciência jurídica; (ii) de um conjunto de normas jurídicas, positivadas ou não (v.g. o direito previdenciário brasileiro); ou ainda (iii) de uma situação jurídica subjetiva em particular - um direito subjetivo, como seja o direito de preferência legalmente assegurado a uma determinada pessoa que figura como locatária em um contrato de locação de um determinado bem imóvel residencial urbano; et coetera.3

1 Muitos são os autores a tratar da questão, indicando-se, brevitaüs causa, as interessantes considerações a propósito de V1NOGRADOFF. Paul. Inwoducción al Derecho (trad. mexiccna de Common sonso in Law por Vicente Heriero). Sexta reimpressión. Mexico: FCE. 1997. p. 47. Vide também GOYABD-FABRE. Simone. Os Fundamentos da Ordem Jurídica (trad. bras. de Los /ondements da Vordro juridlquo por Cláudia Berliner). São Paulo: Martins Fontes. 2002, pp. XVII e seguintes, esp. XL.

2 V. FARIA, Anacleto de Oliveira. Instituições de Direito. 2* edição. São Paulo: RT. 1972, p. 4.3 Sobre este pomo, confira-se as anotações de FERR AZ Jr„ Tórcio Sampaio. Introduçêo ao

Estudo do Direito - técnica, decisão, dominação. 2* edição. São Paulo: Atlas. 1994, p. 33.

3

Plávio Galdino

Constitui exceção merecedora de registro a língua inglesa, que utiliza expressões distintas para referir o direito objetivamente considerado - Law -, a ciência que se dedica ao direito, normalmente designada por jurisprudence, e o direito subjetivamente considerado - righr,'1 embora cada uma dessas expressões também comporte várias acepções.

De outro lado, o tratamento de uma categoria particularmente considerada também enseja inúmeras controvérsias, como a de saber, por exemplo, o que está sendo referido quando se utiliza, sem maiores esclarecimentos, a expressão direito público brasileiro, como seja saber se se trata somente das normas jurídicas positivadas (leis) ou da ciência jurídica, e assim por diante.

Interessa-nos neste estudo uma determinada categoria designada também como direito. TYata-se do chamado direito subjetivo ou, mais precisamente, dos chamados direitos subjetivos, expressão que também comporta múltiplos significados e conceitos. Na verdade, o objeto central do estudo são os direitos tiumanos^ou fundamentais, na sua ■compreensão como direitos subjetivos. Mais precisamente, na sua compreensão como situações jurídicas subjetivas (pode-se adiantar

'desde lògo: "direitos subjetivos são comprendídos como espécies de situações jurídicas subjetivas). 1 ~

' Isto porque, de acordo com as concepções dominantes acerca da natureza jurídica dos direitos fundamentais, eles são concebidos e estudados ora na qualidade de direitos subjetivos, ora como princípios (evidentemente fundamentais) dõ Estado de Direito.5 Segundo o enten

FRANCO MONTORO, a seu turno, refere cinco focos centrais de significação, a saber, o direito como ciência, como norma, como (acuidade, como justo e o direito como (ato social (FRANCO MONTORO,' André. Introdução à ciência do direito. 23» edição. São Paulo: RT. 199S. p. 33).

4 Sobre a especificidade da lingua inglesa, veja-se KELSEN, Hans. Tfeoria Geial do Direito e do Estado (trad. bras. de General Theory ofLaw and State por Luis Carlos Borges). Sáo Paulo: Martins Fontes. 1998, p. 112. Este autor observa tratar-se de dois fenômenos distintos e que não deveriam ser designados por expressão comum (o direito enquanto ciência não integra o rol de preocupações do autor).

5 Assim, por exemplo. BÕCKENFÒRDE. Ernst-Wolfgang. Escritos sobre derechos íunda- mentales (sem indicação do titulo original; trad. esp. por Juan Luiz Requejo Pagés e Ignacio Villaverde Menéndez). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. 1993, p. 95: "La concepcián actuaJ de los derechos fundamenta/es se caracteriza por una doble cuali- ficadón de tales derechos. (...) de un lado, como derechos subjetivos de libertad, dirigidos ai Estado (...) y de otro - aI mismo tiempo como normas objetivas de principio (objekti- ve Gmdsatznormen) y decidones axiologicas (Wèrtentscheidungen)". No mesmo sentido. ARA PINIIXA, Ignacio. Las transformaciones de los derechos humanos. Reimpression. Madrid: Tecnos. 1994, pp. 33 e seguintes.

4

Introdução à Iteoria dos Custos dos Direitos - Direitos NÔo Nascem em Árvores

dimento adotado neste estudo, não se trata de concepções contrapostas ou excludentes; ao revés, cuida-se de duas formas complementares de ver o mesmo fenômeno.

Um exemplo bastante simples demonstra a afirmação. Dependendo do ponto de vista do observador, o mesmo principio constitucional que, no direito brasileiro, assegura a ampla defesà no processo iurisdi- cional expressa um direito fundamental (d irei tosu b jetivo) da pessoa

'humana a não ter indevidamente cerceadas suas possibilidades de defesa no processo (CF. art. 5a. LV). Realmente, são dois prismas pelos quais pode-se observar o mesmo fenômeno.

Como ensinaram os romanos, ias pluribus modis dicitur.6 Assim, embora haja vários sentidos ou várias acepções para a expressão direito, elas estão interligadas - o fenômeno jurídico é uno - convindo estudar-se o fenômeno como um todo.

Assim sendo, embora a atenção deste estudo seja dirigida ao outro foco de significação (os direjtos subjetivos fundamentais), mister reco- "nEêcer que a análise normativa, em especial^principiológica, é^niuito importante, mostrando-se interessante dedicar a ela algumas linhas,

'que"aux iliarão a compreensão de outros temas abordados no estudo.

1.1. Os direitos fundamentais entre o direito objetivo e os direitos subjetivos

r A norma jurídica e o direito subjetivo (rectius: a situação jurídica subjetiva) que a partir dela se constrói são partes indissociáveis do mesmo fenômeno de aplicação/criação do Direito. Por razões metodológicas, contudo, é usual separar-se o estudo das duas figuras. Cuida-se da antiga e perene distinção teórica entre o direito objetivo e o(s) direi- to(s) subjetivo(s).7

6 Paulus D. 1.1.11. Vide o comentário de URRUTIGOITY. Javíer. "E l derecho subjetivo y Ia Icgitimación procosal administrativa'. In SARM1ENTO GARCIA, Jorge H. (org.). Estúdios de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Depalma. 1995. pp. 219-304, p. 223.

7 Sobro a distinção dogmática entre direito objetivo e direito subjetivo, consulte-se. por todos, GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Jhtroduccián ai estúdio dei derecho. Tercera edición. Mexico: Editorial Pomia. 1949, p. 51; REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 19° ed. Sáo Paulo: Saiaiva. 1991. p. 63; do mesmo autor. REALE, Miguel. "Ifeoria tridimensional do direito. 5* edição. 3* tiragem. Sáo Paulo: Saraiva. 1999, p. 86. Ambos os autores acentuam a indissociabilidade dos aspectos objetivo e subjetivo da experiência jurídica, que se co-implicam.

5

Flávío Galdino

Não apresenta relevo neste momento do estudo a questão de saber qual deles tem precedência histórica ou axiológica (se os direitos precedem as normas ou qual das figuras retira da outra o seu fundamento de validade), o que conduziria o estudo a considerações acerca do direito natural e dos direitos naturais (por ora inoportunas).

Importa salientar apenas que o estudo dos direitos fundamentais também pode ser reconduzido a essa distinção entre direito objetivo e direito subjetivo, isto é, pode-se estudar os direitos fundamentais enquanto normas (direito objetivo) e enquanto direitos subjetivos.8

Neste sentidoTnâõha qualquer problema em afirmar que direitos fundamentais são normas, ressaltando a sua dimensão objetiva.9 Pelo contrário, ao afirmar-se que algúèm possui um direito fundamental, ao menos implicitamente, afirma-se que esse direito fundamental é tutelado por uma norma de direito fundamental,10 não importando, por ora, saber qual deles tem precedência e não importando também saber se essa norma encontra-se jgositivada ou sê possui fundamento supra- positivõ*(díféitÕslmplícitos). O presente estudo efêtivamêTrtêT renuncia ITtentação de discorrer mais aprofundadamente sobre os fundamentos dos direitos humanos, lançando algumas breves considerações ao tra

8 GUERRA FILHO fala em 'dupla dimensionalidade" dos direitos fundamentais referindo- se a sentido algo diverso (vide GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. Sáo Paulo: Celso Bastos Editor. 1999, p. 64), mais próximo do que se vem tentando construir como dimensão objetiva dos direitos fundamentais. A expressão dimensão objetiva dos direitos fundamentais tem sido utilizada com outro significado, possivelmente mais abrangente mas ainda impreciso e carente de sedimentação - vido, por exemplo, a consistente introdução de SARMENTO. Daniel. "A dimensão objetiva dos direitos fundamentais: fragmentos do uma teoria". In Arquivos do Direitos Humanos, vol. 4 (Rio de Janeiro: Renovar. 2002), pp. 63-102. No texto, a dimensão objetiva refere-se à dimensão dos direitos fundamentais enquanto direito objetivo (isto é, à dimensão normativa).

9 Por exemplo, a afirmação de FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias - La ley dei más débil (compilação e tradução espanhola par Fotfecto Andrés tbánez e Andréa Greppi). Madrid: EOiirrlal JX jl, p. <C: \...) los derecho; funüaútentalei lon rturi..^.', (com as conseqüências que se expõe adiante no texto). Ainda sobre a dupla dimensão e sobro a dimensão ohietiva dos direitos fundamentais, veja-se SARLET. Ingo Wotfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegro: Livraria do Advogado. 1998, pp. 138 e seguintes.

10 Conforme afinnado por ROBERT ALEXY: "Entro el concepto de norma de derecho fundamental y el de derecho fundamental existon ojcrechas conexiones. Siempre que alguién posee un dorechò fundamental, existe una norma válida de derecho fundamental que le otorga esto derecho" (ALEXY, Robert. Tborfo de los derechos fundamentales (trad. espanhola do Theorie der Grundrechte, por Ernesto Garzón Valdés). Madrid: Centro de Estúdios Constitucionales. 1997, p. 47).

6

Introdução a Traria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvoies

tar mais adiante dos chamados morai rights (ou direitos morais - veja- se o item 4.5).

Da mesma forma, afirma-se que os direitos fundamentais são princípios.11 até porque considera-se que os princípios jurídicos sãõèspeciês "dê normas jurídicas (sobre a caracterização dos princípios comôliormas e especificamente como princípios materiais, vide item 1.6).

O simples fato de se reconhecer normatividade aos direitos fundamentais já pode operar múltiplas conseqüências relevantes, como, por exemplo: "

(i) as normas de direitos fundamentais podem funcionar como critério de legitimação e para aferição da validade das demais

I normas jurídicas,1 (ii) as normas de direitos fundamentais podem funcionar como

critérios de interpretação das demais normas jurídicas, deter- “minando a máxima proteção dos direitos fundamentais e

(iii) as normas de direitos fundamentais podem estabelecer presunção relativa da existência de um direito subjetivo fundamental. Convém aprofündar.

Preliminarmente, é comum admitir-se que os direitos fundamentais funcionam como instrumentos de legitimação do próprio Estado Democrático de Direito na cultura ocidental.12 E disso defluem diversas conseqüências para o estudo do Direito.

Já no plano normativo propriamente dito, as normas de direitos fundamentais expressam valores de hierarquia tao elevada no ordenamento jurídico (em um dado ordenamento, é claro) que chegam a se confundir com a norma básica de reconhecimento13 das demais normas jurídicas, que consistiria na norma central através da qual se reconhece ou não validade às outras normas do ordenamento - uma norma

H ' roí Md— , hOÍ> >i FO VIGO. “Concretainertc. oen ia-i.j l - çaa el _ „.;cnido do lo - cipios jurídicos luertes coincide con los derechos humanos lundamenlales {...)" (VIGO, Rodolfo L. Los princípios ju/idicos - perspectiva jurisprudencial. Buenos Aires: Depalma. 2000, p. 21).

12 HABERMAS, Jürgen. "Sobre a legitimação pelos direitos humanos". In MERLE, Jean- Christophe et MOREIRA, Luiz (orgs.). Direito e legitimidade. São Paulo: Landy. 2003, pp. 67-82.

13 Sobie a regra de reconhecimento, a teoria de HART, Herbert. O conceito de Direito (trad. portuguesa de The concept o l Law por A. Ribeiro Mendes. Lisboa; Fundação Calouste Qulbenkian. 1986, pp. 104 e ss., pp. 111 e ss.

7

Flávio Galdino

qualquer somente é considerada válida, mesmo que tenha sido promulgada conforme os métodos de produção normativa em vigor (validade formal), se estiver de acordo com as normas de direitos fundamentais (validade material).

São várias as formas de se promover a identificação das normas aplicáveis em um determinado ordenamento em um dado momento histórico. O próprio controle de constitucionalidade das regras legais (também em sentido formal e material), por exemplo, funciona como um meio de atingir essa finalidade,14 assim como a aplicação dos critérios hierárquico e temporal (sobre eles, item 1.5). Todos são modos de identificar normas válidas e aplicáveis em um determinado ordenamento jurídico.

Com efeito, partindo-se da premissa de que é necessário estabelecer meios de identificação das normas que compõem o ordenamento jurídico, afirma-se que os direitos fundamentais se confundem com a própria norma básica de reconhecimento das demais normas jurídicas, operando, pois, no planodavadidade, de tal modo que, para ser válida perante õ ordenamento, uma norma jurídica qualquer passa por um teste de conformidade em relação às normas de direitos fundamentais.1

^ Ainda neste sentido, isto é, enquanto normas, os direitos fundamentais servem (ou pelo menos podem servir) como critérios interpre- tativos das demais normas jurídicas (exercem funçãoTíérménêutica);

~~sãõ’ós guias e limites de toda construção normativa,16 dèTàFmodoque a interpretação deles mesmos e de todas as demais normas do ordenamento deve maximizar o conteúdo do direito fundamental em questão

‘ (fenômeno que se designa comcT/òrça expansiva dos direitos fühdá- mentais).17 ~

14 Por todos, o relato de MÜLLER, Riedrich. Métodos de trabalho do Direito Constitucional (trad. bras. por peter Naumann. 2* edição. Sáo Paulo: Max Limonad. 2000. p. 31.

15 PECES-BARBA, Gtegoiio. Curso de Derechos Fbndamentalos. Madrid:'Universidad Cailos III de Madrid/Boletín Oficial dei Estado. 1999, p. 354.

16 Novamente. PECES-BARBA, Gregorio. "De la funcián de los derechos fundamentales". In PECES-BARBA MARTINEZ. Gregorio. Derechos sociales y positivismo jurídico (esr.ritos de filosofia política y jurídica). Madrid: Dykinson. 1999, pp. 131-145, esp. p. 138.

17 Ainda uma vez, PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio. Curso de Derechos Rindamentales. Madrid: Universidad Carlos m de Madrid/Boletin Oficia) dei Estado. 1999, p. 577. No mesmo sentido, ainda na proficua doutrina espanhola, PÉREZ LUNO, Antonio Henrique. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitudon. 4‘ ed. Madrid: Tecnos. 1991, p. 310 etpassim. Entre nós, expressamente de acordo com essa tese, confira-se a obra de PIOVE- SAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 3» ed. São Paulo: Max Limonad. 1997, p. 63, e SARLET, A eficacia dos direitos fundamentais crt.. p. 145.

8

Introdução à Tfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores

Por fim, chega-se a admitir, como conseqüência da verificação de que existe uma norma de direito fundamental, o estabelecimento de uma presunção acerca da existência de um direito subjetivo fundamental (se for o caso, de uma "presunção relativa”).

Neste viés de orientação, costuma-se afirmar que as normas de direitos fundamentais, embora não criem necessariamente direitos subjetivos fundamentais (como Acorreria entre nós, por exemplo, còm gg-cfiãmadas normas programáticas18), estabelecem uma presunção acerca da existência desse correlato direito subjetivo, uma espécie de

-Hirgito prima /acie19 (voltaremos ao ponto ãHVànte ifeiTi 1.7, para relati- vizar essa afirmação).

Embora essas sejam conseqüências importantes, parece haver uma conseqüência ainda mais relevante que deriva da caracterização dos diréitoi fundamentais como normas, a saber: a correlata distinção, entrfe os direitos fundamentais e os demais direitos (os direitos que

' seriam denominados não-fundamentaisj.2Com efeito, os tais direitos não-fundamentais podem ser constituí

dos, modificados ou até mesmo extintos por atos de seus titulares, às vezes por atos unilaterais dos titulares ou mesmo por atos de terceiros; os direitos fundamentais, por sua vez, já que reconhecidos como normas (no Brasil, de hierarquia constitucional pétrea, nos termos da Constituição Federal7art.60; §‘4a), não podem ser extintos, nem mesmo goratqs.deseus-titulares.

Isto é, direitos não-fundamentais encontram-se à mercê de negó- cios j urídi c Ssprat icado s pelos seus titulares (ou por terceiros), enquan

to os direitos fundamentais, em linha de princípio, independem, para sua constituição ou manutenção, de quaisquer negócios jurídicos e não

18 Sobre normas programáticas há extensa literatura no Brasil; por todos, SILVA, José Alonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3* edição. São Paulo; Malheiios. 1998 e FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Normas constitucionais programáticas. Sáo Paulo: RT. 2001. Na literatura estrangeira, o clássico CR1SAFULLI. Vezio. La costituzione e le sue disposizioni di prinzipio. Milano: Giuftrè. 1952.

19 IVatando do tema sob a ótica da fundamentação objetiva e subjetiva das normas de direitos fundamentais, veja-se ALEXY. Tfeoria de los derechos fundamentales cit.. p. 480:el hecho de çrue se admita una mera protección objetiva debe ser fundamentado. Bàsicamente, hay que reconocer, en todo caso, un derecho subjetivo, bajo Ia forma de un derecho prima facie"; e, referindo expressamente a idéia de presunção, CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Tfeoria da Constituição. Coimbra; Almedina. 3“ ed. 1999, p. 1179.

20 Cf. FERRAJOLI, Derechos y garantias cit.. pp. 48*49.

9

Flivio Galdmo

podem sofrer reduções que atinjam seus respectivos núcleos através daqueles (o que não eqüivale a dizer que sejam absolutos - muito pelo contrário, ãté mesmo o direito fundamental à vida é relativo21).

A esse propósito, à guisa de exemplo, compare-se as situações jurídicas decorrentes de um contrato de fiança (acessório a um contrato de locação de um bem) e o direito fundamenta] consistente na liberdade de manifestação do pensamento.22

No contrato de fiança, embora as situações jurídicas subjetivas a serem constituídas estejam predispostas (hipoteticamente previstas) M s normas aplicáveis, os efeitos jurídicos concretos decorrem de negócio jurídico celebradtféntre as partes contratantes. O negócio jurí- 3Ico privado é determinante para a produção dos efeitos jurídicos programados. Neste mesmo sentido, as partes contratantes podem, voluntariamente ou não, desconstituir a fiança pactuada, fazendo cessar os seus efeitos, através de outra simples manifestação de vontade. Ou seja, o afiançado, beneficiário da garantia, pode livremente concorrer para a extinção de um seu direito (subjetivo).

Já a liberdade de manifestação do pensamento decorre diretamente da norma de direito fondan^tal (a liberdade reside na própria norma!), sem ã necessidade de realização de um negócio jurídico qualquer, isto é, sem intermediação negociai (nem mesmo de um ato jurídico qualquer), para que o titular incorpore o direito e sem que possa ele alienar total ou parcialmente esse direito (reconhecidamente inalienável).

Em tema de direitos fundamentais, considerados como normas, os efeitos jurídicos rêléyantes deQuem diretamente das próprias normas que os consagram, havendo indisponibilidade tánto ativa quanto passiva em relação è^ situações juridicas que Se ènténdam constituídas a

'partir 9ainterpretação das normas. ~Neste mais relevante sentido é que se afirma aqui que os direitos

fundamentais são normas: as normas “ iusfundamentais" constituem o título jurídico para exercício do direito subjetivo fundamental correspondente, em linha de princípio, sem a necessidade de intermediação rcr t.*'-.- ou 'ios jurídicos, ccm prejuízo, guando foi o caso (excep

21 Em tema de legitima defesa, por exemplo, reconhece-se a validade da "violação" do direito fundamental à vida (por todos, confira-se TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del Rey. 2000, p. 111).

22 CL FEKRAJOLI. ZÀirechos y garantias CJC-, p. 49.

10

Introdução àlfeoria dos Custos dos Direitos - Direitos Mão Nascem em Árvores

cional), da indispensável conformação legislativa, que não se confunde com um negócio jurídico.

Uma ressalva desde logo relevante: essa desnecessidade de um instrumento jurídico que os justifique não afasta a correção da afirmação de que também os direitos fundamentais são limitados por circunstâncias fáticas e jurídicas! Assim, por exemplo, a liberdade fundamental de manifestação do pensamento encontra limites jurídicos no direito fundamental à honra e no direito fundamental à imagem (dentre outros).

Consoante salientado, nessa parte preliminar do estudo tenciona- se caracterizar O direitn funrtameml-al rnmn nnrma inrfriina, especifica- mente como um princípio jurídico. E o que significa caracterizar algu- "mã coisa como norma jurídica ou, por outra, o que são normas e princípios jurídicos? São conceitos que se passa a estudar. Não se pretende esgotar o tema, mas apenas apresentar conceitos relevantes para o estudo que se seguirá.

1.2. Norma jurídica: estrutura e função

A experiência jurídica é uma experiência fundamentalmente normativa.23 Destarte, muitas vezes o estudo do direito centra-se unicamente nesse objeto fulcral, a norma jurídica ou, mais precisamente, as normas jurídicas. Busca-se por métodos próprios, que alçam o direito à dignidade de ciência, conceituar as normas jurídicas, diferenciá-las de outras espécies de normas (como seja das normas morais, por exemplo), compreender seu alcance e assim por diante.

Com isso, evidentemente, não se tenciona dizer que essa experiência jurídica seja somente ou, ainda melhor, puramente normativa. De modo algum, o estudo das normas jurídicas e de suas correlações lógicas pode esgotar o objeto da ciência do direito, como pretenderam alguns estudos célebres.24

23 rw nvp-ocsamente, BO^BIO, m -.v --** T^ri-. .-orma ]unV:~T 'trad. K.\-. cís iboría delia norma giuridíca por Fernando Pavan Baptista o Aiiani Bueno Sudatti). São Paulo: Edlpro. ?C01, p. 23.

24 Na linha deseuc'vida por HANS KELSEN, q-n explr •* =* sua opção metodológica logo ao principio da sua célebre Teoria Pura: "Como designa a si próprio como ‘pura* teoria do Direito, isto significa que ela se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir deste conhecimento tudo quanto não pertence ao seu objeto, tudo quanto não se possa, rigorosamente, determinar como Direito. Isto quer dizer que ela pretende libertar a ciência juridica de todos os elementos que lhe são estranhos. Esse * o seu principio metodológico fundamental'. (KELSEN, Hans. Tfeoria pura do direito (trad. por

11

Flávio Galdino

Ao revés, a experiência jurídica é certamente multidimensional - pelo menos tridimensional, segundo a clássica formulação de que se orgulha a ciência do direito brasileira,25 tetradimensional ou propriamente multidimensional26 - englobando os fatos e os valores, além, é claro, da própria norma jurídica e comportando, também por isso, múltiplas abordagens teóricas com as mais diversas ênfases (como sejam a sociologia jurídica, a axiologia jurídica, a politologia jurídica etc.), através dos mais variados expedientes metodológicos. Neste sentido é que se afirma que não existe uma ciência jurídica, mas várias ciências jurídicas.27

A norma jurídica, que é o elemento central da experiência jurídica, mesmo tomada de per si, também pode (rectius: deve) ser analisada sob múltiplas perspectivas, a que se dedicam também várias disciplinas científicas.

Na aludida teoria tridimensional, em que se reconhece expressamente à ciência do direito como ciência fundamentalmente normativa,28 por exemplo, integram-se através da norma as tensões fático- axiológicas, isto é, os componentes fáticos e valorativos da experiência jurídica. É um estudo por certo riquíssimo, havendo registro de

tuguesa de Reine Rechtslchre por Jo2o Baptista Machado). 3“ edição (brasileira). Sáo Paulo: Martins Fontes. 1991, p. 1). Merece ser ressaltado que KELSEN não ignorava as demais dimensões da experiência juridica, apenas sustentava que a ciência juridica enquanto tal deveria dedicar-se unicamente à norma (rectius; i regra juridica, expressão segundo ele preferível, cf. KELSEN. Teoria Geral do Direito e do Estado cit., p. 63).

25 Consultou-se o Mestre MIGUEL REALE, Tfeoria tridimensional do direito c/t., passim. Assim sinteti2a REALE (p. 61): "A Jurisprudência é uma ciência normativa (mais precisamente, compreensivo-normativa) devendo-se, porém, entender por noima juridica bem mais que uma simples proposição lógica de natureza ideal: é antes uma realidade cultural e não mero instrumento técnico de medida no plano ético da conduta, pois nela e através dela se compõem conflitos de interesses, e se integram renovadas tensões fáti- co-axiológicas, segundo razões de oportunidade e prudência (normativismo jurídico concreto ou integrante)'.

26 Sobre as dimensões básicas e a formulação tetradimensional. veja-se PEREZ LUNO. Antonio-Enrique. Tfeoría de/ Derecho - una concepcidn de Ia cxperiencla juridica. Madrid: Ibcnos. 1997, pp. 38 e seguintes. Este autor (p. 40) observa que de uma perspectiva metodológica é possível conceber o direito através do tridimensionalismo. mas que o direito concreto é necessariamente tetradimensional, somando-se às dimensões básicas a dimensão histórica (que permite uma compreensão dinctònica do tenômeno jurídico).

27 A propósito de um panorama acerca das várias “ciências do direito", consulte-se a injustamente esquecida obra de MACHADO NETO, A. L.. Compêndio de Introdução à ciência do direito. São tfeulo: Saraiva. 1969, esp. cap. II.

28 REALE, Tboria tridimensional do direito cit., p. 61 et passim.

12

Introdução à Tfeoiia dos Custos dcs Direitos - Direitos Não Nascem em Árvores

que se tenha identificado nada menos do que oitenta e duas definições de norma...29

No presente trabalho, contudo, não se pretende desenvolver estudo mais detido a propósito do conceito de norma jurídica. Deveras, o estudo da norma jurídica, aqui, tem o singelo escopo de esclarecer que também os direitos fundamentais são princípios jurídícõs7õ s qüais~

^r^stiiEu~e1nTspéciesdo,^ne o.flue_4 AQrjnajurjdica. ——"para tanto, em linhas breves, analisa-se a norma juridica a partir

de uma dupla perspectivado isto é,Ti) sob o prisma estrutural e (ii) sob cTprisma funcional. Cuida-se de duas pers^ctívas"compTêfnentares, urna- vez qüè~para melhor cumprirem suas funções (sejam elas quais forem), as normas jurídicas estruturam-se de determinada maneira ou, mais precisamente, de determinadas maneiras.

Fato é que o Direito não existe simplesmente para registrar ou descrever o que existe no mundo real através de suas normas (ressalvadas as conclusões de alguns estudos positivistas sociológicos, em especial alguns de influência marxista). Essa tarefa talvez seja de competência da sociologia ou de algum de seus ramos... e possivelmente nenhuma das partes desejaria suscitar o respectivo “conflito..."

O direito - ciência social - é condicionado e condiciona as ouUas instâncias da vida social (econômica, política, cultural etc.), não se podendo imaginar que seja o único determinante ou simples registro da vida em sociedade.31

O Direito, através das normas jurídicas, prescreve condutas, comportamentos. Assim, o fenômeno jurídico por excelência, a norma jurí- dica, é estruturada a partir de um operador ou enunciado deônt/co32 -

29 Cf. FERRAZ Jr., Teoria da norma juridica cit.. p. 36 (referindo-se a um estudo de RUEDI- GER LAUTMANN).

30 Pode-se adotar ainda outras perspectivas. Por exemplo, LUZZATTI (La vaghezza delle norme cit., p. 259) sugere além da análise sob os prismas estrutural e funcional, a indagação sob o prisma genético (como reconhecer os principios válidos cm um determinado ordenamento?). Essa dupla perspectiva adotada no texto n&o se confunde com a análise de BOBBIO, Norberto. Dalla struttura alia Amzione - nuovi studi di teoria dei dirjtto. Milano: Edizioni di Comunitá. 1377.

31 Como leciona José Eduardo Faria: “o direito não é uma instância autônoma e subsistente por si mesma, porém dependente de outras instâncias que o determinam e o condicionam. do mesmo modo como também acabam sendo por ele determinadas e condicionadas* (FARIA, José Eduardo. Eficácia juridica e violência simbólica. Ttose. São Paulo. 1984, p. 6). Sobre a posição da ciência juridica. vide ainda BOBBIO, Dalla struttura alia Junzio- ne cit., pp. 43 e seguintes (capitulo “díritto o sdenze sociali").

32 Sobre o tema, ALEXY, Tfeor/a de los derechos fundamentales cit., p. 53.

13

Flávio Caldino

que vem a ser comumente designado como um “dever-ser", idéia a principio insuscetível de definição, mas que pode ser explicada com auxilio da noção de valor.33

Assim, quando uma regra jurídica estabelece que furtar (subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel) é crime, cómo por exemplo enuncia o Código Penal brasileiro (de 1940) no seujart.,155, na verdade, procura influenciar de modo determinante o comportamento das pessoas, isto é, dos destinatários da norma juridica, a fim de que se abste- nham de praticar a conduta hipoteticamente prevista na própria regra jurídica.

A norma jurídica em questão estabelece que algo deve ser de uma c^termfiíãÜ£CinanéiVC(que cTindivíduo nãodeve furtar). Neste cásó7a mesma regra jurídica prevê a aplicação de uma sanção, de uma pena privativa de liberdade, para aquele que incorrer no comportamento vedado. A ameaça da sanção tenciona influenciar a conduta do destinatário. criando recèictda incidência da norma jurídica._

Ninguém hesitaria em reconhecerque ànorma jurídica em questão não apenas descreve a realidade (no Brasil de hoje, bem distante da finalidade da aludida norma, infelizmente), mas também prescreve um determinado comportamento negativo - uma abstenção - visando induzir os comportamentos individuais.