A filosofia do Impressionismo - ufscar.brsemppgfil/wp-content/uploads/2012/05/17-Franco... · e...

Transcript of A filosofia do Impressionismo - ufscar.brsemppgfil/wp-content/uploads/2012/05/17-Franco... · e...

152

A filosofia do Impressionismo

ResumoBuscando expandir a proposta de análise filosófica de Ferdinand Alquié acerca do projeto estético do Surrealismo, como exposto em Philosophie du surréalisme (1977), a presente comunicação propõe-se a discutir o Impressionismo pictórico e literário enquan-to conformação de “une véritable théorie de l’amour, de la vie, de

l’imagination, des rapports de l’homme et du monde”. Desta forma, pretende-se esboçar as peculiaridades do Impressionismo na Europa e no Brasil sob o eixo comum da crescente fragmentação do sujeito no final do século XIX, ponto de partida tanto para a dissolução da arte romântica quanto para a reação à arte realista e naturalista. A fim de revisar e possivelmente confirmar as hipóteses de análise levantadas, elencam-se, a seguir, comentários às obras de Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir e Eliseu Visconti, na pintura, e de Marcel Proust, Henry James, Pierre Loti e Domício da Gama, na literatura, nomes significativos da arte europeia e brasileira para a definição de uma possível filosofia do Impressionismo. Neste senti-do, além de uma definição ampla, pretende-se apontar, em contra-partida, para uma revisão do Impressionismo enquanto movimento estético cujas nuanças permitem revisar momentos importantes de nossa cultura, e que ainda permanecem em certa nebulosidade e indefinição teórica, como o Pré-modernismo literário brasileiro.

IntroduçãoSe considerarmos que, “chez Breton, comme chez les philosophes

authentiques, se retrouve une même vérité, une même fidelité à

l’homme comme interrogation, comme question”, capaz de pressu-por une théorie de l’amour, de la vie, de l’imagination, des rapports

de l’homme et du monde”, chegaremos à mesma conclusão de Ferdinand Alquié (1977, p. 8, 118) em Philosophie du surréalisme, e diremos que “tout cela suppose une philosophie”. Avançando esta hipótese, em que Alquié (1977) aponta elementos centrais ao estudo do grupo surrealista francês – sua concepção de amor, sua recusa ao dogmatismo religioso e metafísico, seu processo de desrealização e de encontro poético do real –, podemos talvez aproveitar os recursos metodológicos por ele utilizados para outras propostas. Neste sentido, é lícito destacar que, sem fazer propria-mente um estudo dos procedimentos técnicos ou um levantamento histórico do Surrealismo, Alquié (1977, p. 33, 106), que aponta em diversos momentos recursos formais como o da escrita automática e o da colagem, além da relação conturbada do grupo com o Mar-xismo e os movimentos de esquerda, não perde de vista a constan-te “filosófica” do grupo, presente na obra de Breton (1964; 1997) e confirmada em textos de Éluard, Aragon e Prévert: a questão da liberdade. Assim, enquanto para o autor

Franco Baptista Sandanello Pós-doutorando em Letras

pela UNESP

Palavras-chaveimpressionismo; impressionis-

mo literário; estética; literatura

brasileira.

153

Anais do seminário dos estudantes de pós-graduação em filosofia da UFSCar201410a edição

ISSN (Digital): 2358-7334 ISSN (CD-ROM): 2177-0417

le surréalisme est recherche d’une voie de connaissance et de

salut, il est attention à tout ce qui soulève l’homme au-des-

sus de lui-même, ou du moins semble le porter en dehors de

lui-même. Il veut “échapper aux contraintes qui pésent sur la

pensée surveillée”, à la tyrannie des lois du monde sensible, à

l’esprit critique, aux tabous de la morale courrante, à tout ce

qui corrige et endigue, et retrouver, une fois encore, la liberté

de l’homme (Alquié, 1977, p. 28)

podemos, de nossa parte, indagar paralelamente se a hipótese de análise de Philosophie du surréalisme poderia ser adaptada para outros estilos de arte, de forma que seu viés conceitual, a meio fio entre a análise textual e a histórica, fosse igualmente capaz de avaliar períodos artísticos de difícil abordagem. Recuando algu-mas décadas no tempo, podemos nos perguntar ainda se, tomando como objeto de estudo o Impressionismo – ponto de partida para as vanguardas pictóricas e literárias do século XX –, tal hipótese pode ser confirmada e utilizada com proveito.Assim, de maneira experimental e provisória, passemos a conside-rar o Impressionismo, tal como Alquié (1977) o fez com o Surrea-lismo, a partir da visão de mundo e dos questionamentos pressu-postos em suas obras. Para tanto, também levantaremos quando necessário alguns de seus aspectos técnicos, com a diferença de que tais momentos serão mais frequentes que em Alquié (1977), tendo em vista a falta de uma referência central e unívoca para o movimento, como André Breton (1964; 1997), e a ausência de um manifesto que delimitasse, tal qual o Manifesto Surrealista, seus principais pontos teóricos.

As manchas de cor e a “atomização do mundo”Pierre Francastel (1973, p. 208), ao discutir as causas que levaram o Impressionismo ao seu fim, não chega a um termo comum, aca-bando por reconhecer a dificuldade de sua empresa: “Impossível, pois, definir o momento, as circunstâncias e as causas do declínio de um movimento que se tornou uma forma-tipo, uma estrutura de espírito.” O que julga estar em questão não se limita a um período ou a um estilo da História da Arte, mas adentra uma nova forma de contemplar o homem, de entender sua relação com a arte e com o mundo. Para ele, o Impressionismo é a primeira forma artística que criou uma postura existencial capaz de dissociar espírito e nature-za. O mesmo afirma Kronegger (1973, p. 33), para quem “Impres-

sionist creations in various countries are different expressions of

the same basic idea. Impressionism is still alive today [...]. In this

sense, impressionism has become the core of our ‘instant culture’”. Cabe observarmos, pois, a validade destas afirmações e em que consistiria tal “cultura do instante”.Primeiramente, façamos um exercício: tentemos evocar de memória um quadro impressionista de nossa preferência. À parte certa difi-culdade óbvia, inerente ao caráter experimental do teste, teremos para nós um emaranhado de imagens e de cores em que os temas não se deixam entrever com facilidade. Podemos pensar em um quadro de Monet sobre uma jovem num campo, em um quadro de Pissarro sobre o interior da França; de maneiras diversas, che-garemos à mesma nebulosa sobre o conteúdo dos quadros, mas

154

Anais do seminário dos estudantes de pós-graduação em filosofia da UFSCar201410a edição

ISSN (Digital): 2358-7334 ISSN (CD-ROM): 2177-0417

dificilmente nos enganaremos quanto à qualidade pictórica das pinceladas. O estilo ocupa o primeiro plano. Certamente, não é o mesmo que imaginarmos uma pintura romântica de Eugène Dela-croix como A liberdade guiando o povo ou as clássicas odaliscas de Jean-Auguste-Dominique Ingres, dos quais teremos contornos fixos e imagens bastante claras na memória. “Eis por que não se trata de uma moda, de um simples processo de notação: é o próprio exer-cício da atividade perceptiva e figurativa que mudou.” (Francastel, 1973, p. 208)Tal ocorre por uma mudança no tratamento das cores, que, ao invés de evocar um conjunto maior de referências – políticas e históricas, no caso do quadro mencionado de Delacroix; ou literárias, no caso de Ingres –, passam a ser vistas enquanto sensações não interpre-tadas, numa tentativa de reprodução do efeito total da visão. Como assinala Argan (1996, p. 78), desde 1839 diversos serviços sociais até então característicos do pintor – como a elaboração de retratos, de ilustrações de jornais e reportagens etc. – passam para as mãos do fotógrafo, afastando a pintura da mera reprodução gráfica. As-sim, “não estava em questão a função habitual da cor como signo, mas sim sua posição em uma escala de qualidades, muitas vezes em várias escalas coordenadas”, em que, por exemplo, para enaltecer a luz, sombras coloridas são utilizadas em detrimento do chiaroscuro. (Schapiro, 2002, p. 62-63) Se a unidade da experiência visual passa a ser, assim, a cor não interpretada, o correlativo pictórico imediato torna-se o da pincelada palpável, breve e descontínua, ressaltando a mancha de tinta por sobre os limites e os contornos dos desenhos, tidos até então como anteriores – e não posteriores – à aplicação da cor (Hauser, 2000, p. 901-902). Logo, o modelado e o volume per-dem lugar para a cor e a atmosfera, o que dissocia gradativamente a representação daquilo que é representado.Distanciando, pois, significante de significado, o uso específico das manchas de tinta é o que passa a diferenciar o estilo individual de cada pintor. Não obstante, a recusa comum pela cor local – a “cor constante e natural de um objeto”, que antepõe à experiência do olhar o conhecimento prévio (azul para o céu, verde para a árvore etc.) (Schapiro, 2002, p. 79) – leva à busca pela harmonia e pelos diversos matizes do conjunto. Assim, a paleta impressionista passa a explorar a espectralização das cores, graduando sua variação em tons neutros, em graus de calor e frio e de claridade e saturação. O espaço do quadro deixa de ser representado por linhas em pers-pectiva, para ser sugerido pela tonalidade das cores, ora mais ora menos carregadas de acordo com a iluminação e a distância entre os objetos. O mesmo ocorre com os temas, dos quais não se realiza um desenho prévio: pinta-se o que se vê imediatamente, de acordo com as condições de luminosidade instantaneamente percebidas. Os temas dissolvem-se em pontos flutuantes, em massas de cor de contraste induzido,1 num trabalho simultâneo de desenho e pin-

1 Um exemplo bastante prático é o de Balzi (1992, p. 30-33), que, apontando a relação de cores básicas – azul-cerúleo, vermelho-magenta e amarelo – e cores complementares – verde, laranja e violeta – sob o efeito da luz, comenta: “[...] um carro azul, iluminado pela luz vermelha do entardecer, será violeta. Se colocarmos um vaso amarelo ao lado de outro azul, ambos parecerão um pouco verdes, pois um reflete o outro.” Desta forma, a cor da

155

Anais do seminário dos estudantes de pós-graduação em filosofia da UFSCar201410a edição

ISSN (Digital): 2358-7334 ISSN (CD-ROM): 2177-0417

tura, que demanda do espectador certa distância do quadro para apreender, em conjunto, o jogo das cores, na experiência total de visão pretendida pelo pintor.Pontuada, individualizada e apreendida no instante mesmo em que surge, tal experiência complementa-se pela prática da segmentação dos quadros. Cortados pela moldura em ângulos periféricos, a fim de evocar o olhar obstruído de um espectador próximo à cena, os temas ganham um efeito de movimento, assim como um caráter de esboço. Não é surpresa que muitos dos quadros impressionistas tematizem esta relação intimista de valorização do instante, como o quadro de Monet, À beira do Sena em Bennecourt, que merece uma breve explanação.

Percebe-se na reprodução acima a tematização do espectador en-quanto parte de um cenário mais amplo, sem identidade específica, mas determinante como anteparo da paisagem contemplada. Loca-lizado no interior da Île-de-France, o pequeno povoado de Benne-court é situado entre o azul do céu e o azul do Sena, apresentando as fachadas brancas de suas casas, os tons terrosos dos telhados que se vão refletir nas águas e no vestido da jovem, sem quaisquer referências externas. A paisagem é vista de um ponto periférico, obstruído pela grande árvore em que se recosta a jovem; as folhas de sua copa frondosa misturam-se às casas, e harmonizam o ver-de com o das plantações e gramados ao fundo. A segmentação da perspectiva parece mesmo incluir o olhar periférico no conjunto, afirmando a casualidade e o equilíbrio da cena. A grama estabelece

copa de uma árvore a ser pintada não deverá ser o verde, mas a intercalação sutil de tons amarelos e azuis, que, em conjunto, resultarão num verde mais vivo. Vale lembrar que as cores primárias da pintura são diversas daquelas da luz – laranja, verde e azul-violeta –, resultando daí a influência decisiva desta sobre a apreensão das cores pelo olho humano.

Fig. 1Claude Monet

À beira do Sena em Bennecourt. 1868

óleo sobre tela

81.5 x 100.7 cm

The Art Institute of Chicago

156

Anais do seminário dos estudantes de pós-graduação em filosofia da UFSCar201410a edição

ISSN (Digital): 2358-7334 ISSN (CD-ROM): 2177-0417

um contínuo com o pequeno barco, que, a um só tempo, adquire uma tonalidade verde-escura na proa e azulada na popa. Por sua vez, os barcos que se encontram do outro lado do Sena mesclam-se aos reflexos da cidade nas águas, quase indistintos pelo encontro do azul e do verde numa só mancha de cor. O mesmo ocorre com a jovem, cujo rosto não se percebe em traços humanos, mas apenas por intermédio dos reflexos das casas. Seu vestido branco absorve as cores dominantes do quadro – o marrom dos telhados, o verde das árvores, o azul do rio – e lhe dá equilíbrio e harmonia. Assim, ela serve de anteparo natural ao conjunto: seu chapéu, bege com fita azul, está aí para intercalar-se às flores amarelas e às sombras do gramado, que, debaixo da copa, não recebem luz; ademais, ao redor da jovem e de seu vestido branco, o gramado ilumina-se, re-cuperando na parte inferior do quadro a luminosidade presente no centro e na parte superior. Curiosamente, se virarmos o quadro de cima abaixo, veremos que a mesma relação de cores permanece: o azul do Sena troca-se pelo do céu; o escuro da grama pelo da copa; e o branco do vestido da jovem pelo branco das fachadas. Trata-se, no conjunto, de um exemplo significativo do uso impressionista das manchas de cores, sob a harmonia dos tons.Paralelamente à espectralização das cores, a consciência de que a instantaneidade e a particularidade das cenas, regrada pelas condi-ções de luz, corresponde a algo mais amplo – a transitoriedade da vida – faz com que o Impressionismo ultrapasse os limites da pin-tura, erigindo-se como postura e visão de mundo, como menciona-do por Hauser (2000). Neste sentido,

Atomization of the world of the mind and of matter as well as

relativism and subjectivism characterize the impressionist syn-

thetic vision of the world. In this vision everything turns around

sensual impressions: things turned into light and color effects

and into barely tangible shapes [...]. (Kronegger, 1973, p. 39)

Logo, mediante tal postura relativista e subjetivista, o Impressio-nismo inicia um longo processo nas artes pictóricas de dissociação entre significante e significado sob a autonomia das impressões sensoriais, o que irá culminar, num momento posterior, nas van-guardas do século XX, bem como na crescente “desumanização da arte” moderna, em que a estilização do mundo passa lentamente a “deformar o real, desrealizar” (Ortega y Gasset, 1991, p. 47) En-tretanto, contemplando a sociedade neste momento ainda com um olhar atento e desinteressado, podemos observar tais tensões no quadro Baile no Moulin de la Galette, de Pierre-Augouste Renoir.

157

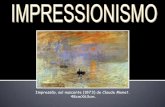

Observa-se nele a vida burguesa citadina, representada num baile movimentado de Montmartre. Apesar da presença de elementos “clássicos” – como a centralização e triangularização dos jovens do meio, a composição de rostos que demonstram influência de artistas como Veronese e Rubens –, os traços individuais são diluídos por entre os objetos do baile. Sobrepõem-se pessoas, chapéus, reflexos de lâmpadas, assemelhados uns aos outros pelo tom das cores e pelo efeito de luminosidade, que se distribuem reciprocamente. A nature-za-morta ao canto direito injeta cores quentes entre os casacos es-curos dos rapazes, assim como o lenço da jovem ao meio; o amarelo dos chapéus, distribuídos também na parte direita, contrabalança a menor luminosidade desta área; do lado esquerdo, a luz forte que incide sobre os casais dançantes, presente até mesmo nos cabelos louros da menina com o laço azul, é equilibrada pelos ternos e cartolas pretas, que se continuam pelo fundo do quadro, na parte superior. Tal divisão dos dois lados do quadro, ao invés de sugerir uma tensão social ou uma leitura qualquer, visa equilibrá-los entre si, dissolvendo a harmonia dos tons numa mesma atmosfera festiva e de lazer. Como diz Gombrich (1979, p. 90-91), “Renoir quis [antes] realçar a alegre combinação de cores brilhantes e estudar o efeito da luz do sol sobre a multidão turbilhonante.”O viés subjetivista e desinteressado das obras impressionistas, toda-via, não é gratuito. Ele serve ao propósito inovador (repetido pelas vanguardas do século XX, incluindo o surrealismo) de colocar em xeque o academicismo oitocentista, refutando os temas e motivos exóticos, históricos e religiosos de praxe. Seu elogio à liberdade e ao prazer individual não o impediu, porém, de revisitar aqueles mesmos temas, sob um novo enfoque. É o que se percebe com cla-reza no quadro A igreja de Santa Teresa, do brasileiro (nascido na Itália e emigrado para cá ainda menino) Eliseu Visconti.

Fig. 2 Pierre-Auguste

Renoir

Baile no Moulin de la Galette,

1876

óleo sobre tela, 131x 175cm

Musée D’Orsay, Paris

158

Nele, podemos notar a visão segmentada do convento carioca por detrás da vegetação, que ofusca mais da metade de sua fachada, a partir do atelier do pintor, localizado na rua Mem de Sá, próxima à Santa Teresa e aos Arcos da Lapa. A espectralização das cores faz com que elas se adentrem mutuamente: o marrom dos telha-dos ao branco das paredes, o azul do céu ao verde das árvores. As manchas de cor atenuam o desenho da torre central, que se mistura ao fundo, e quase indistinguem o crucifixo ao lado, cujas extre-midades são mais sugeridas que percebidas. As copas das árvores parecem dar continuidade ao céu, e são discerníveis apenas pelas manchas mais escuras dos contornos. É notório, pois, o enfoque visual conferido ao tema, que não se restringe ao elemento religio-so previsto no título: a natureza engloba e harmoniza a igreja, não havendo uma hierarquia ou uma relação de valor entre o plano terreno e o plano celeste. A mescla de ambos em manchas azuis, verdes e marrons consiste antes num estudo da luminosidade, que será continuado num quadro sobre a mesma igreja no ano seguin-te, não mais com a iluminação de um fim de tarde, mas de pleno dia. Em seu conjunto, ambos evocam a série de quadros de Monet acerca da Catedral de Rouen.

Fig. 3 Eliseu Visconti

Igreja de Santa Teresa, 1927

65 x 81 cm, óleo sobre tela

Museu Nacional de Belas Artes.

159

Anais do seminário dos estudantes de pós-graduação em filosofia da UFSCar201410a edição

ISSN (Digital): 2358-7334 ISSN (CD-ROM): 2177-0417

Podemos, assim, elencar em retrospecto alguns dos elementos fun-damentais do que seria a visão de mundo impressionista, enquanto base de uma “cultura do instante” (Kronegger, 1973) ainda atual: predomínio da cor e da atmosfera sobre o volume e o modelado; recusa da cor local; espectralização das cores; uso das manchas de tinta; prática da segmentação; e “atomização do mundo”, enquanto chave geral de compreensão do Impressionismo. Como mencionado, tais elementos – que enformam uma “filosofia do Impressionismo” – não se restringem unicamente à pintura, adentrando outras formas artísticas. Observemos, pois, a fim de precisar suas nuanças, como tal se dá no caso da literatura, numa influência perene que pode ser observada em autores como Marcel Proust, Henry James, Pierre Loti e Domício da Gama. Da tinta à palavra: o Impressionismo literárioPeter Bürger (2012, p. 69) salienta com propriedade que, diversa-mente da pintura, “não existe no âmbito da literatura nenhuma inovação técnica que tenha produzido um efeito comparável ao da fotografia nas belas-artes”, não havendo, portanto, que dizer sobre a perda de funções sociais na escrita equivalentes, no mesmo perío-do. Podemos claramente falar, no entanto, da mesma visão de mun-do na ficção de diversos autores da virada do século XIX e início do XX, presente não em regime de subserviência para com as técnicas ou propósitos especificamente pictóricos, mas enquanto parte da mesma “atomização do mundo” indicada por Kronegger (1973).“To get in the impression not just sense perception but sense that

is thought, appearances that are real, suspicions that are true and

parts that are whole – this was the ‘total’ aspiration of the Impres-

sionist writer.” (Matz, 2001, p. I) Focando-se não mais na experi-ência visual e no mínimo múltiplo da cor, mas sim, sob a forma

Fig. 4Eliseu Visconti

greja de Santa Teresa, 1928

63 x 80 cm, óleo sobre tela

coleção particular.

160

Anais do seminário dos estudantes de pós-graduação em filosofia da UFSCar201410a edição

ISSN (Digital): 2358-7334 ISSN (CD-ROM): 2177-0417

escrita, na multiplicidade de sentimentos, sensações e impressões que fazem a vida da consciência, o Impressionismo literário pre-coniza um novo terreno para a literatura. É pelo mergulho na vida íntima das personagens que se dilui, a um só tempo, os contornos do enredo rigidamente realista e naturalista, bem como o narrador onisciente típico da forma romanesca, como estabelecida desde o novel do século XVIII. A percepção fragmentada e nuançada do indivíduo, em contato e interrelação constante com seu meio, ao invés de pressupor uma relação determinista de causalidade, passa a ser registrada quase que imediatamente, como forma de desven-dar o instante em que nascem as impressões e em que se formam as palavras. Assim, não é exagero afirmarmos, com R.M. Albérés (1962, p. 190, grifos do autor), que

multiple, tourbillonante, faite de poussières lumineuses sus-pendues dans le vide, la réalité impressioniste ne se raconte pas, ne se décrit même point. [...] Loin de la vision objective, l’impressionisme en effet est une plongée dans la conscience. Non seulement la vie individuelle, mais le tissu indistinct que forment l’existence commune, se mêlent dans cette kermesse de sensations premières qu’est l’impressionisme.

Neste sentido, o Impressionismo literário vem suprir uma falta es-sencial ao projeto amplo deflagrado pelo Impressionismo pictórico: não se limitando ao elemento exterior, visual (característico da pintura), ele se opõe a toda forma de automatismo do pensamento, consciente de que “la impresión pura, de virgen originalidad y de autenticidad rigurosa, en el instante de adquirir expresión idio-mática es intervenida por la montaña de recuerdos y experiencias acumuladas en las formas del idioma.” (Alonso, 1942, p. 211) Tal postura é também levada adiante nas vanguardas do século XX (das quais a obra de Breton (1964, 1997) é um prolífico desenvolvi-mento), sendo difícil observarmos com precisão o quanto sua influ-ência perpassa obras ainda nossas contemporâneas.2

De maneira mais específica, podemos acompanhar tais observações em dois autores decisivos para o desenvolvimento do romance: Marcel Proust e Henry James. Observemos, do primeiro, uma pas-sagem de Em busca do tempo perdido:

Comoção violenta de todo o meu ser. Logo à primeira noite, como sofresse de uma crise de fadiga cardíaca, procurando dominar meu sofrimento, curvei-me com lentidão e prudência para descalçar-me. Mas, mal havia tocado o primeiro botão de minha botina, meu peito inflou-se, cheio de uma presença desconhecida e divina, soluços me sacudiram, lágrimas bro-taram de meus olhos. O ser que vinha em meu socorro e que me salvava da aridez da alma [...] era eu e mais do que eu (o continente é mais que o conteúdo e que mo trazia). Acabava de perceber, em minha memória, inclinado sobre o meu can-saço, o rosto terno, preocupado e decepcionado de minha avó [...]. Muitas vezes eu tinha falado nela desde esse momento e também pensado nela, mas, sob minhas palavras e meus pensamentos de jovem ingrato, egoísta e cruel, jamais houve-ra nada que se assemelhasse à minha avó, porque na minha

2 Vide, por exemplo, os romances do escritor Menalton Braff, dos quais Moça com cha-péu de palha e Na teia do sol constituem ricos exemplos de Impressionismo literário.

161

Anais do seminário dos estudantes de pós-graduação em filosofia da UFSCar201410a edição

ISSN (Digital): 2358-7334 ISSN (CD-ROM): 2177-0417

leviandade, meu amor ao prazer, meu hábito de vê-la doente, eu não continha em mim senão em estado virtual a lembran-ça do que ela havia sido. Em qualquer momento em que a consideremos, a nossa alma total tem apenas um valor quase fictício, apesar do numeroso balanço de suas riquezas, pois ora umas ora outras, são indisponíveis [...] Pois às perturbações da memória estão ligadas as intermitências do coração. (Proust, 1998, p. 153-4)

Percebe-se no trecho a digressão do narrador – Marcel – sobre si próprio, falando de dentro da diegese da obra e fazendo dela o ma-terial de sua vida interior. A recordação momentânea de sua avó sobrepõe-se ao presente de Marcel, que se esquece de seu cansaço para ocupar-se da reconstituição “do que ela havia sido”. Como confessa, a ação impensada do cotidiano que o prendia em seu “amor ao prazer” e fazia de si alguém inferior a si próprio, preso às contingências materiais, ofusca a percepção integral de sua avó, e é justamente isto o que se apaga no movimento impensado de tirar as botas. É a falta de reflexão prática sobre o que fazer que, no gesto essencial do corpo ao tocar o primeiro botão da botina, recupera-lhe a vontade de aninhar-se no colo da avó, como o fazia quando pequeno, protegido do cansaço e das preocupações da vida adulta. Acostumado com sua doença até então, jamais Marcel a contemplara pelo que ela fora outrora. Pois, como diz, apesar das riquezas da alma, muitas informações ficam “indisponíveis” com o tempo, e apenas podem voltar se ligadas às “intermitências do coração” – i.e., ao movimento mais íntimo e despreocupado de que pode gozar o homem, e que lhe fica gravado no corpo indepen-dentemente do intelecto. Os objetos que ocupam simultaneamente Marcel – sua avó de outrora, seu desprezo e inconsequência de jovem, seu desejo profundo de entender a infância – fazem com que, sobrepostos numa mesma experiência, surja o processo meta-fórico característico da obra de arte, capaz de recuperar e paralisar as intermitências do coração na fixidez da escrita. Destarte, ao aproximar sensações dispersas no tempo, ela evoca “sua essência comum no milagre de uma analogia – com a seguinte vantagem da metáfora sobre a reminiscência: esta é uma contemplação fugitiva da eternidade, enquanto aquela se beneficia da perenidade da obra de arte.” (Genette, 1972, p. 42, grifos do autor) 3

Cuidemos agora do romance Pelos olhos de Maisie, de Henry James (2010, p. 45), como segundo exemplo de Impressionismo literário:

[...] a única coisa que se fazia era comentar, entre suspiros, que felizmente a criança não ficava o ano inteiro onde estava no momento desagradável em questão, e que, além disso, ou por ser muito esperta ou por ser muito burra, ela parecia não entender nada.A hipótese de que a menina era estúpida, que terminou sendo aceita por ambos os pais, correspondeu a uma grande data em sua pequena existência: o dia em que ela teve a visão com-pleta, íntima porém definitiva, do estranho papel que lhe fora

3 É digno de nota o sentido impressionista que sugere Gérard Genette (1972, p. 50), ao citar Benjamin Crémieux e André Maurois, sobre o processo analógico e metafórico de Proust, chamando-o de surimpressionisme: “De fato, o traço mais característico da re-presentação proustiana é sem dúvida, com a intensidade de sua presença material, essa superposição de objetos simultaneamente percebidos, que fez falar de sua arte como um “sobreimpressionismo”.”

162

Anais do seminário dos estudantes de pós-graduação em filosofia da UFSCar201410a edição

ISSN (Digital): 2358-7334 ISSN (CD-ROM): 2177-0417

reservado. Foi literalmente uma revolução moral, transcorrida no mais profundo de sua natureza. As bonecas imóveis sobre as prateleiras escuras começaram a mexer braços e pernas; formas e palavras antigas passaram a ter um sentido novo, que a assustava. Experimentava uma sensação nova, uma sensa-ção de perigo; e junto com ela um novo remédio surgiu para enfrentá-la, a ideia de um eu interior – em outras palavras, da dissimulação.

Aqui, não se trata mais de um narrador em primeira pessoa, ou autodiegético, mas da focalização interna sobre a menina, a par-tir de um narrador onisciente. É “pelos olhos de Maisie” que se desenvolve a ação, e por ela que somos apresentados às demais personagens. Em contato com o drama do divórcio de seus pais – e de seu jogo mesquinho por jogá-la um contra o outro, como prova viva da falta de carinho e cuidado do cônjuge –, Maisie amadurece muito rapidamente, e percebe o quanto eles acham-na “estúpida”. Apesar de falarem dela apenas por suspiros, ela logo tem “a visão completa, íntima, porém definitiva, do estranho papel que lhe fora reservado” de joguete dos rancores dos pais. Deixando de obser-var seus brinquedos com um olhar infantil, Maisie chega a uma compreensão ímpar do mundo, estranha para sua idade, e a “revo-lução moral” da perda da inocência dota de “um sentido novo” as “formas e palavras antigas”, permitindo que ela, ainda pequena, desenvolva um “eu interior”, próprio “da dissimulação”. Este é o comportamento que Maisie passa a desenvolver desde então, mani-pulando a vaidade de sua mãe e ignorando os projetos grandiosos, mas nunca realizados, de seu pai. Trata-se, em suma, do estudo de sua consciência dentro desta situação extrema, em que seu olhar de menina-moça, na transição brusca da infância para a vida adulta, importa mais que o enredo retrogradamente romântico das cons-tantes traições de seus pais.Podemos indicar ainda uma segunda e última possibilidade de Impressionismo literário, que se volta para o elemento pictórico e quase se aproxima do “‘pontilhismo’, ou pintura com palavras, captando a realidade não em estado de repouso, mas nas impres-sões e no conhecimento afetivo de aspectos e partes do real.” (Cou-tinho, 1978, p. 224) Mais especificamente, tal prosa busca o efeito dos ambientes sobre as personagens, não cuidando tanto de sua vida interior através de confissões diretas – Proust – ou indiretas – James – quanto apenas sugerindo seus pensamentos pela descri-ção pormenorizada do meio em que se inserem. Sua preocupação central, portanto, não é a com o ponto de vista narrativo, mas com a inovação estilística. Parte da crítica considera tal impressionismo literário “pictórico” como o único tipo de prosa impressionista pos-sível, desconsiderando sua semelhança essencial – e precedência cronológica – para com o romance de Proust e James, como é o caso de Schapiro (2002, p. 299), para quem “o impressionismo no romance é somente um aspecto, uma característica ou qualidade de certas partes e não um princípio do todo. Nenhum grande romance é tão inteiramente impressionista quanto uma pintura de Monet.”Desconsiderando tais restrições apriorísticas, podemos encontrar um bom exemplo deste segundo tipo de Impressionismo literário na obra Pescador de Islândia, de Pierre Loti (1974, p. 37-8):

163

Anais do seminário dos estudantes de pós-graduação em filosofia da UFSCar201410a edição

ISSN (Digital): 2358-7334 ISSN (CD-ROM): 2177-0417

A Maria projetava sobre a vastidão uma sombra, que era tão longa como a tarde e que parecia verde, no meio daquelas superfícies polidas, refletindo as brancuras do céu; então, em toda aquela parte sombreada, que não espelhava, podia-se distinguir, por transparência, o que se passava por debaixo da água; peixes inúmeros, miríades e miríades todos iguais, des-lizando docemente na mesma direção, como tendo um fim na sua perpétua viagem. Eram os bacalhaus, que executavam as suas evoluções de conjunto, todos a seguir, no mesmo sentido, bem paralelos, incessantemente agitados de um tremor rápido, que dava um ar de fluidez a esse amontoado de vidas silen-ciosas. Às vezes, com uma pancada rápida da cauda, todas se voltavam ao mesmo tempo, mostrando o brilhante do ventre prateado, e depois a mesma pancada de cauda, o mesmo re-viramento, propagava-se ao cardume inteiro por ondulações lentas, como se milhares de lâminas de metal tivessem lança-do, entre duas águas, cada uma um pequeno relâmpago.

O jogo de cores entre a sombra do barco de Yann (“Maria”) e o azul do mar, que faz entrever traços verdes sobre a transparência da água, estende-se pelos “peixes inúmeros, miríades e miríades todos iguais”. O movimento dos bacalhaus, por sua vez, “dava um ar de fluidez a esse amontoado de “vidas silenciosas”, com o contrato de suas barrigas brancas e a espuma das vagas, gerada pelo baque intermitente das caudas, “mostrando o brilhante do ventre prate-ado [...] como se milhares de lâminas de metal tivessem lançado, entre duas águas, cada uma um pequeno relâmpago.” O efeito vi-sual deste movimento, que domina toda a cena, faz quando muito uma referência indireta ao desespero amoroso do jovem Yann, que não se decide por desposar Gaud Mével ou continuar sua vida de marinheiro. Porém, na ênfase com que observa o mar, é sugerido o olhar efusivo de Yann, que mais tarde desposará a amada, mas jamais deixará esta vida, numa indecisão que culminará em sua morte num naufrágio, simbolizada enquanto segundo matrimônio – desta vez com o mar (la mer). Desta forma, apesar do uso de um enredo ainda romântico, Loti, “Loti also, like Flaubert and the Gon-court Brothers before him, created for Pêcheur d’Islande a style that meets more recente scholars’ non-painterly, philosophically-orient-ed definitions of literary impressionism.” (Berrong, 2006, p. 206)Um segundo exemplo pode ser extraído do conto “Moloch”, do brasileiro Domício da Gama (apud Borges, 1998, p. 300):

A luz cegava. O que se via primeiro era só fumo e sombra. Depois a avançada do fogo, sinuosa e deslumbrante, como uma maravilhosa franja viva que arrastasse sobre a terra o manto da treva infinita. No céu entre os turbilhões de fumo desapareciam as estrelas. Os lugares de faxina abundante se conheciam pelo alteamento súbito, quase explosivo, da chama clara e viva. Grandes fagulhas arrebatadas pela tiragem do incêndio abatiam-se em elegantes parábolas, alteando novos focos mais longe. A cem passos de nós um gramado ressequi-do ardia rapidamente aos arrancos caprichosos do fogo cujas línguas fuzilantes pareciam lamber a terra, encarniçando-se, numa ânsia devoradora. Pelo grotão escuro do Palmital a labareda rugidora se estendia, como uma cachoeira que subis-se, ardente e furiosa, divina de espanto. Para o horizonte ao norte, os vultos sombrios dos montes escorrendo em brasidos sanguinolentos eram como os cadáveres de desmedidos elefan-tes carbonizados. E além, além seriam negrumes mortuários, solidões pavorosas, a desolação da passagem devastadora do elemento...

164

Anais do seminário dos estudantes de pós-graduação em filosofia da UFSCar201410a edição

ISSN (Digital): 2358-7334 ISSN (CD-ROM): 2177-0417

A descrição do incêndio espalhando-se pelos campos ressequidos, contra o qual luta desesperadamente e sem sucesso o protagonista, segue um crescendo a partir da luz ofuscante das labaredas e da espessura da fumaça, que faz desaparecerem as estrelas até culmi-nar em “negrumes mortuários, solidões pavorosas”, que confirmam, em seu vazio desolador, a força das chamas como centro atuante da narrativa. Apesar de tratar-se de uma descrição de um ambiente inóspito, os elementos ganham vida – a “chama clara e viva” lança “grandes fagulhas [...] em elegantes parábolas”, como se preparasse um espetáculo derradeiro; igualmente, as “línguas” do fogo “pare-ciam lamber a terra”, numa pujança semelhante à de “uma cacho-eira que subisse”. Finalmente, os montes parecem tornar-se “cadá-veres de desmedidos elefantes carbonizados”, em meio à solidão perene deixada pela dança dos elementos. Novamente, tal como em Loti, a ação das personagens é deixada em segundo plano, em prol do efeito fundamental da natureza sobre a sensibilidade. A ceguei-ra do protagonista, que perde a visão em meio à fuga, representa a essência visual desta prosa, que antepõe às inovações de foco e perspectiva narrativas o tratamento estilístico sutil e nuançado.Infelizmente, restaria ainda discutirmos muitas especificidades do Impressionismo literário – a influência duradoura da écriture ar-

tiste dos irmãos Goncourt; os extremos da “atomização do mundo” em Virginia Woolf, William Faulkner e James Joyce; e seu desen-volvimento programático em Adelino Magalhães –, que claramente escapam ao propósito e aos limites da presente discussão.

ConclusãoComo vimos, apesar de não contar com marcos bem delineados como os do movimento surrealista – vide a presença unificadora de Breton (1964; 1997) e do Manifesto Surrealista –, é possível fazer uma leitura, à maneira de Alquié (1977), do Impressionismo pic-tórico e literário, enquanto portador de uma visão de mundo bem definida, e caracterizada, como vimos, pela ideia de “atomização do mundo”. As técnicas e elementos apontados nos quadros de Monet, Renoir e Visconti, e nos textos de Proust, James e Gama, reforçam esta ideia central, indicando, amplamente, uma possível “filosofia do Impressionismo”. É escusado dizer o quanto tal discussão, especialmente do ponto de vista literário, pode contribuir para o esclarecimento de confusões ainda hoje presentes, como o agrupamento de autores como Raul Pompéia, Domício da Gama e Adelino Magalhães no Pré-Modernis-mo da literatura brasileira. Quaisquer sentidos que desejemos con-ferir a tal período – seja ele de mera anterioridade cronológica seja de “precedência temática e formal em relação à literatura moder-nista” (Bosi, 1969, p. 11) –, um esclarecimento prévio das questões relativas ao Impressionismo literário é de fundamental importância. Esperamos ter contribuído com esta discussão, de caráter necessa-riamente panorâmico e aplicado, para tanto.

165

Anais do seminário dos estudantes de pós-graduação em filosofia da UFSCar201410a edição

ISSN (Digital): 2358-7334 ISSN (CD-ROM): 2177-0417

Bibliografia

ALBÉRÉS, R.-M. Histoire du roman moderne. Paris: Albin Michel, 1962.

ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. Tradução de Denise Bottmann e Federico Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

ALONSO, Amado; LIDA, Raimundo. “El concepto linguístico de impressionismo”. In: BALLY, Charles et al. El impressionismo en el lenguaje. 2 ed. Buenos Aires: UBA, 1942. p. 133-264.

ALQUIÉ, Ferdinand. Philosophie du surréalisme. Paris: Flammarion, 1977.

BALZI, Juan José. O impressionismo. São Paulo: Ática, 1992.BERRONG, Richard. Modes of literary impressionism. Genre, v. 39,

n. 2, p. 203-228, 2006.BORGES, Luís Eduardo Ramos. Vida e obra do escritor Domício da

Gama: um resgate necessário. Assis: UNESP, 1998. Tese de Doutorado.

BOSI, Alfredo. O pré-modernismo. 3 ed. São Paulo: Cultrix, 1969.BRETON, André. Nadja. Paris: Gallimard, 1964.______. “Manifesto do Surrealismo”. In: TELES, Gilberto Mendonça.

Vanguarda europeia e modernismo brasileiro. 17 ed. Petrópo-lis: Vozes, 1997. p.174-208.

BÜRGER, Peter. Teoria da vanguarda. Tradução de José Pedro An-tunes. São Paulo: Cosac & Naify, 2012.

COUTINHO, Afrânio. “Do Realismo ao Impressionismo”. In: ______. Introdução à literatura no Brasil. 9 ed. Rio de Janeiro: Civili-zação Brasileira, 1978. p. 222-230.

FEIST, Peter. “O impressionismo em França”. In: WALTHER, Ingo (Dir). A pintura impressionista: 1860-1920. Tradução de Ali-ce Milheiro et al. Cingapura: Taschen, 2006.

FRANCASTEL, Pierre. “O Fim do Impressionismo: estética e causa-lidade”. In: ______. A realidade figurativa. Tradução de Mary A. L. de Barros. São Paulo: Perspectiva; EDUSP, 1973. p. 203-212.

GAMA, Domício da. Contos. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 2001.

______. Contos à meia tinta. Paris: Lahure, 1891.______. Histórias curtas. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1901.GENETTE, Gérard. “Proust palimpsesto”. In: ______. Figuras. Tra-

dução de Ivonne F. Mantoanelli. São Paulo: Perspectiva, 1972. p. 41-67.

GOMBRICH, E. H. História da arte. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.

HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

JAMES, Henry. Pelos olhos de Maisie. Tradução de Paulo Henriques Britto. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2010.

KRONEGGER, Maria Elisabeth. Literary impressionism. New Haven: College and University Press, 1973.

LOTI, Pierre. Pescador de Islândia. Tradução de Carlos José de Me-neses. Mem-Martins: Europa-América, 1974.

166

Anais do seminário dos estudantes de pós-graduação em filosofia da UFSCar201410a edição

ISSN (Digital): 2358-7334 ISSN (CD-ROM): 2177-0417

MATZ, Jesse. Literary impressionism and modernist aesthetics. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

ORTEGA Y GASSET, José. A desumanização da arte. Tradução de Ricardo Araújo. São Paulo: Cortez, 1991.

PLACER, Xavier. Adelino Magalhães e o impressionismo na ficção. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1962.

PRAZ, Mario. Literatura e artes visuais. Tradução de José Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, EDUSP, 1982.

PROUST, Marcel. Sodoma e Gomorra. Tradução de Mário Quintana. 14 ed. São Paulo: Globo, 1998.

SANDANELLO, Franco Baptista. “Entre a pintura e a prosa: o im-pressionismo literário no Brasil oitocentista”. In: CARVALHO, João Carlos. (Org.). Arte e Ciências em Diálogo. Coimbra: Grá-cio Editor, 2013. v. 1. p. 390-400

SCHAPIRO, Meyer. Impressionismo: percepções e reflexões. Tradu-ção de Ana Luiza Dantas Borges. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.