Estigmatizacao+e+criminalizacao+dos+movimentos+sociais5

Click here to load reader

description

Transcript of Estigmatizacao+e+criminalizacao+dos+movimentos+sociais5

-

1

TEXTO PARA DEBATE:

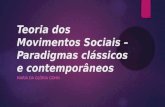

Estigmatizao e criminalizao dos movimentos sociais: Estado, mdia e opinio pblica

Este texto foi elaborado com o objetivo de contribuir com o debate sobre a estigmatizao e

criminalizao dos movimentos sociais, tema do segundo seminrio sobre Movimentos Sociais e Democratizao do Estado, promovido pela Secretaria Geral da Presidncia da Repblica.

O texto busca situar a questo e o contexto histrico no qual se d a tendncia estigmatizao e a criminalizao de movimentos sociais, elenca alguns exemplos desta tendncia e analisa a situao atual. I. Elementos Histricos

A ideia de que se cria um estigma e, a partir dele, a

consequente criminalizao de condutas de movimentos sociais no nova em nosso pas. Segundo a Sociedade Paraense de Direitos Humanos:

Desde os primrdios do que se conhece como Brasil, terra

que invadiram e inventaram, esse territrio marcado por uma estrutura econmica cuja caracterstica a concentrao de riquezas, explorao predatria de recursos naturais, desigualdades sociais e episdios graves de violncia contra os povos e lutas que se insurgiram contra esta realidade marginal. ndios e negros foram as primeiras vtimas desse processo que denominamos de criminalizao.

A atuao dos movimentos sociais e populares, historicamente, desperta crticas de setores

conservadores da sociedade. Apesar desses terem contribudo para construo de boa parte do arcabouo de direitos e mecanismos de participao social hoje existentes, bastante atual a frase do ex-presidente Washington Luiz, do incio do sculo passado, de que: a questo social uma questo de polcia.

Contestado, Canudos, Cangao, Cabanagem, Muker e as Ligas Camponesas so exemplos desta histria. Esses foram movimentos de resistncia uma concepo de modelo civilizatrio, que se constituram baseados na fora da unidade do povo em torno de um objetivo e interesses comuns (em alguns casos com caractersticas messinicas), contrrios s foras hegemnicas na sociedade, duramente reprimidos pelas foras policiais sem nenhum tipo de dilogo.

Seria esta atuao questionada por no ser adequada ao modelo democrtico? Qual o mecanismo com o qual esta crtica opera? Como os movimentos so tratados pela opinio pblica e quais os resultados desta caracterizao? O estigma o mesmo para todo tipo de organizao coletiva popular? H alguma mudana nesta tendncia aps a promulgao da Constituio de 1988?

II. Democracia e Direitos

A democracia um consenso entre os mais variados grupos e foras poltico-sociais. Contudo

seu significado diferente para cada um dos setores, a depender do local poltico-social de sua pronncia e atuao poltica. Ou seja, o conceito de democracia um conceito em disputa pelos seus sentidos. H divergncias entre o que deve ser a democracia e o que a mesma comporta.

O conceito de direitos um dos elementos fundamentais da prtica democrtica moderna brasileira. Direitos so, por essncia, universais, reconhecidos e criados por todos e diferentemente para todos, tratando desigualmente os desiguais, buscando superar as desigualdades materiais da sociedade carncias de uns e privilgios de outros. A luta por direitos a luta pela instituio de novos direitos,

-

2

diferentes daqueles j consagrados. O surgimento e a afirmao de novos direitos: faz surgir, como cidados, novos sujeitos polticos que os afirmam e os fizeram ser reconhecidos por toda sociedade1.

O fortalecimento e a construo de novos direitos em um cenrio de desigualdade como o brasileiro essencial. Deles depende a melhora concreta da vida das pessoas e a desejada consolidao de uma democracia social.

A cultura brasileira carrega traos de autoritarismo contrrios democratizao dos direitos e criao de novos. Esta tradio cultural fortalece a tendncia estigmatizao da luta de sujeitos coletivos como os movimentos sociais, sindicais, populares e ONGs, construindo uma opinio que afirma a ilegitimidade destas prticas sociais escamoteando a diviso social em classes. As reflexes de Marilena Chau so reveladoras e instigantes para este debate:

Quais os principais traos de nosso autoritarismo social? A sociedade est estruturada

segundo o modelo do ncleo familiar. Nela se impe a recusa tcita (e, s vezes explcita) para fazer operar o mero princpio liberal da igualdade formal e a dificuldade para lutar pelo princpio socialista da igualdade real: as diferenas so postas como desigualdades e, estas, como inferioridade natural (no caso das mulheres, dos trabalhadores, negros, ndios, migrantes, idosos) ou como monstruosidade (no caso dos homossexuais). Est, tambm, estruturada a partir das relaes familiares de mando e obedincia, nela se impe a recusa tcita (e s vezes explcita) de operar com o mero princpio da igualdade jurdica e a dificuldade para lutar contra formas de opresso social e econmica: para os grandes, a lei privilgio; para as camadas populares, represso. A lei no deve figurar e no figura o plo pblico do poder e da regulao dos conflitos, nunca definindo direitos e deveres dos cidados, porque a tarefa da lei a conservao de privilgios e o exerccio da represso. Por esse motivo, as leis aparecem como incuas, inteis ou incompreensveis, feitas para serem transgredidas e no para serem transformadas. O poder judicirio claramente percebido como distante, secreto, representante dos privilgios das oligarquias e no dos direitos da generalidade social.

[...] Nossa sociedade possui um modo peculiar de evitar o trabalho dos conflitos e das

contradies sociais, econmicas e polticas como tais, uma vez que conflitos e contradies negam a imagem mtica da boa sociedade indivisa, pacfica e ordeira. No so ignorados e sim recebem uma significao precisa: conflitos e contradies so considerados sinnimo de perigo, crise, desordem e a eles se oferece uma nica resposta: a represso policial e militar, para as camadas populares, e o desprezo condescendente, para os opositores em geral. Em suma, a sociedade auto-organizada vista como perigosa para o Estado e para o funcionamento racional do mercado. Isso leva a um modo tambm peculiar de bloquear a esfera pblica da opinio como expresso dos interesses e dos direitos de grupos e classes sociais antagnicos. Esse bloqueio no um vazio ou uma ausncia, mas um conjunto de aes determinadas que se traduzem numa maneira determinada de lidar com a esfera da opinio: os mass media monopolizam a informao, e o consenso confundido com a unanimidade, de sorte que a discordncia posta como atraso ou ignorncia.2

III. Estigmatizao e Criminalizao

Neste quadro de tradio cultural autoritria reproduzem-se estigmas sobre as lutas por igualdade, j que a ideia comum da sociedade est baseada na desigualdade como algo natural. A denncia contra esta banalizao da desigualdade encarada como ameaa e o conflito evitado. Prticas que contestem a ordem, lutem por mudanas ou pela criao de novos direitos e espaos pblicos so estigmatizadas, marcadas pela pretenso ameaadora de romper a normalidade por causas ilegtimas. Quanto maior a ameaa, maior o estigma.

Esta anlise aborda aspectos histricos e culturais de uma tendncia. Tendncia

1 Chau, Marilena. Escritos Sobre a Universidade. So Paulo. UNESP: 1994. P. 11.

2 Chau, Marilena. Escritos Sobre a Universidade. So Paulo. UNESP: 1994. P. 11.

-

3

estigmatizao e criminalizao da atuao coletiva dos movimentos contestadores da ordem. Considerando que o Estado brasileiro surgiu antes do povo brasileiro, primeiro veio a Coroa e o Imprio Colonial para depois se formar o povo e sua identidade, esta tendncia tem o Estado como um de seus principais sujeitos.

Por outro lado, a criminalizao no atinge somente os movimentos coletivos. Matria recente de jornal noticia a retirada forada de moradores de rua, cerca de 40 pessoas, que se abrigavam na parte externa do prdio da faculdade de direito da USP, em So Paulo3. Trata-se de uma contradio explicitada em que o direito dignidade e moradia contrape-se proteo e preservao do patrimnio histrico e a segurana pblica. O tratamento deste conflito foi bem definido pela fala do comandante da operao: Esta no uma ao contra os moradores de rua, mas a favor da proteo do patrimnio histrico. Prevaleceu em importncia um suposto crime, relacionado com a pichao do prdio, sobre o direito e a dignidade das pessoas ali abrigadas. Em suma, a resposta do Estado ao problema social concreto foi a criminalizao daquelas pessoas, que, mesmo no organizadas em um movimento coletivo, romperam a barreira da normalidade, da ordem social.

A mdia tem um papel importante nesta estigmatizao, na medida em que, majoritariamente, contribui para sua reproduo. A mdia (ou imprensa) no Brasil surgiu em meio a disputas polticas entre um Estado Monrquico e uma Sociedade Civil em constituio. Hoje notria a concentrao dos meios de comunicao em mos de poucos grupos empresariais, sua proximidade com o poder legislativo, responsvel por sua regulamentao, e sua postura poltica conservadora, com diversas, porm minoritrias excees. A mdia corporativa, monopoliza os meios de comunicao de massa difundindo um discurso unanime, entre outras pautas, sobre a atuao dos movimentos sociais.

Em resumo a histria dos movimentos populares e sociais brasileiros uma histria de estigma e criminalizao, na qual a mdia e o Estado tem determinante participao. Esta tendncia histrica se comprova nos levantamentos de matrias positivas comparadas s negativas sobre a atuao dos movimentos4 e de forma mais cruel nos levantamentos das mortes atos de violncia em conflitos no campo, resultantes da violncia policial, nas periferias urbanas, entre mulheres, entre travestis, entre jovens, entre negros/as, na preferncia pelo atendimento ao lobby empresarial em detrimento das manifestaes sociais, nas superlotaes das prises.

Esta tendncia assume diferentes feies e intensidade a depender do momento histrico. Na

Ditadura Militar, por exemplo a violncia estatal era postura predominante, em geral com apoio e at mesmo cooperao da mdia5.

H alguma mudana nesta tendncia aps a promulgao da Constituio de 1988? A Constituio, apelidada de cidad, marca formalmente o perodo mais recente de redemocratizao do pas. aparentemente um contrassenso a continuidade inalterada desta tendncia. Vejamos algumas manifestaes pblicas sobre eventos mais recentes que analisam a criminalizao e o trabalho da mdia para ento voltar a analisar o momento atual.

4. O Enquadramento da Mdia, a posio do Judicirio, a atuao da Polcia - exemplos

No ano de 2009 a cobertura miditica sobre acontecimentos relacionados com disputas por

terras no estado do Rio Grande do Sul priorizou alguns fatos. Na reportagem abaixo fica explicito quais fatos foram prioridade para a mdia e qual a estratgia de enquadramento e caracterizao que se tem do movimento social em questo.

4.1. A perspectiva negativa de agendamento dos movimentos pela mdia

3 Jornal Estado de S. Paulo. Metrpole. GCM tira morador de rua do Largo de So Francisco; ao pode ser estendida. 11 de

setembro de 2012. P. C1. 4 Vide Mouro, Mnica. Vozes Silenciadas: A cobertura da mdia sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra durante

a Comisso Parlamentar Mista de Inqurito. So Paulo, Intervozes Coletivo Brasil de Comunicao Social: 2011. 5 Conforme depoimentos de Ivan Seixas e Antnio Roberto Espinosa, disponvel em:

http://www.cartamaior.com.br/templates/tvMostrar.cfm?evento_tv_id=52

-

4

As relaes simblicas com o MST Observatrio da Imprensa Por Isabela Vargas em 08/09/20096

O confronto entre a Polcia Militar do Rio Grande do Sul e integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) resultou na morte do agricultor Elton Brum da Silva. O sem-terra foi baleado durante a desocupao da Fazenda Southall, em So Gabriel, no dia 21 de agosto. A notcia foi destaque na mdia nacional, que colocou o fato na agenda do dia. As circunstncias da morte ainda no foram esclarecidas. O MST divulgou fotos que reforam a tese de que Elton foi atingido pelas costas.

Apesar da brutalidade do crime, a revista Veja no destacou o assunto em sua capa. Duas semanas depois, o MST conseguiu ocupar a capa da revista. O bon vermelho, smbolo da identidade dos sem-terra, recheado com dlares e reais, trazia a denncia: o MST "desvia dinheiro pblico e verbas estrangeiras para cometer seus crimes".

O episdio mais recente do conflito MST x Veja apenas evidencia a relao tensa do movimento com a imprensa. No por acaso que existe uma cartilha orientando os militantes sobre como posicionar-se em relao revista. Alm desse material, a assessoria de imprensa tem estratgias que orientam o trabalho junto grande mdia. Para o MST, a guerra declarada: "No existem jornalistas trabalhando na grande imprensa que sejam amigos do MST", por isso a recomendao "nunca baixar a guarda".

O jornalista como mediador Ser que as orientaes contidas no documento "Linhas Polticas para a Assessoria de

Imprensa do MST" so exageradas? O trabalho de agendamento feito pela mdia, em especial na revista Veja, mostra que a preocupao pertinente. A reportagem-denncia sobre as contas do MST revela as prioridades definidas pela mdia em sua cobertura jornalstica e que influenciam a opinio pblica (McCOMBS E SHAW, 1993 apud TRAQUINA, 2000, p.132).

Na perspectiva da Teoria do Agendamento, a cobertura jornalstica de um movimento social (idem), por exemplo, pode selecionar entre um conjunto de estratgias de enquadramento aquelas que bem entender. As notcias podem falar dos problemas sociais, criticar propostas alternativas para lidar com estes e concentrar-se nos esforos de militantes e governantes para resolver a questo. possvel inferir que sejam quais forem os atributos de um tema apresentado na agenda jornalstica, suas conseqncias para o comportamento da audincia devem ser levadas em considerao.

A construo de novas atualidades e realidades exige que o jornalista esteja atento a reivindicaes da sociedade. Hoje, os jornalistas exercem um novo papel, o de mediador entre os anseios da sociedade civil organizada e os problemas atuais. Para cumprir esta tarefa de mediao, o jornalista precisa tomar decises e fazer escolhas. Enquanto modelo tpico-ideal (GENTILLI, 2005, p.143), cabe ao jornalista, como mediador, filtrar, selecionar e organizar as informaes necessrias para que o pblico tambm tome a sua deciso a respeito do que est sendo apresentado no relato jornalstico. "A informao jornalstica no uma informao que chega ao receptor em estado bruto. Ela manipulada pelo jornalista, que faz as suas pr-escolhas, as suas pr-opes, a sua pr-filtragem, o seu prejulgamento" (GENTILLI, 2005, p.143).

A perspectiva negativa do agendamento As construes sociais apresentadas pela imprensa a respeito do MST podem levar a

transformaes significativas na sociedade democrtica. At o presente momento, a imprensa brasileira tem dado demonstraes de que condena no somente as reivindicaes do MST, como tambm suas estratgias de luta. A opo por destacar em reportagem de capa uma denncia contra o MST, apenas 15 dias aps o assassinato de um integrante do movimento, salienta o carter ideolgico da relao simblica da revista Veja com o MST.

Logo aps o assassinato do agricultor sem-terra em So Gabriel, o jornalista Humberto Trezzi, do jornal Zero Hora, afirmou que ali nascia um mrtir. At o momento, a fraca cobertura jornalstica a respeito da morte do sem-terra e das investigaes sobre o caso no comprovam esse tese. Pelo contrrio. A reportagem de Veja contribui para retirar o assunto da agenda jornalstica e incluir, novamente, o MST na perspectiva negativa do agendamento.

6 As relaes simblicas com o MST. Por Isabela Vargas em 08/09/2009 na edio 554. Disponvel em:

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/as_relacoes_simbolicas_com_o_mst

-

5

4.2. O caso da turma de direito para assentados/as e agricultores/as familiares Por ocasio de uma deciso desfavorvel normal continuidade da turma de direito para

assentados/as da reforma agrria e agricultores familiares Evandro Lins e Silva - na Universidade Federal de Gois, proferida pela Justia Federal de Gois, os estudantes da turma se manifestaram em nota pblica em 13 de setembro de 2009 afirmando:

com sentimento de indignao, que pronunciamos. Por motivo da preconceituosa e frustrante deciso da Justia Federal de Gois, proferida no dia 15 de junho deste ano, que por meio de Ao Civil Pblica proposta pelo Ministrio Pblico Federal de Gois, movida em face do Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria INCRA e da Universidade Federal de Gois UFG, determinou a extino da Turma de Direito para Assentados da Reforma Agrria e Agricultores Familiares Tradicionais. Sob a alegao de desvio de finalidade no emprego dos recursos do PRONERA, e afirmando que tal fato lesa o patrimnio social, ainda que, no exista previso legal de tratamento diferenciado aos beneficirios da Reforma Agrria, a aludida deciso pondera de forma extremamente agressiva que, a existncia da turma desrespeita aos princpios constitucionais da igualdade, isonomia e razoabilidade. A parceria entre UFG (Universidade Federal de Gois) e INCRA (Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria), firmada no ano de 2007, deu origem a turma de Direito para Beneficirios da Reforma Agrria e Agricultores Familiares, emergida a partir da luta dos movimentos sociais e diversos parceiros que buscam, historicamente, a efetivao dos direitos fundamentais da classe trabalhadora do campo e da cidade em todo o Brasil. Baseados na necessidade, urgente, de levar educao superior em diversas reas do conhecimento aos trabalhadores rurais, por meio de polticas pblicas que visam superao das desigualdades sociais de nosso pas. No dia 17 de agosto de 2007, aconteceu aula inaugural do curso, composto por 60 alunos advindos do campo e, originrios de 19 estados da Federao brasileira. A solenidade de abertura ocorreu na Cidade de Gois-GO, marco na histria do ensino jurdico no Brasil. Desde o inicio do curso, somos alvo de ataques promovidos por sujeitos contrrios presena de trabalhadores e trabalhadoras rurais na universidade pblica. Fazendo tudo isso de forma no menos violenta do que a utilizada para defender a grilagem e a concentrao da terra. Tais sujeitos externam sua reao agressiva sempre fazendo uso da grande mdia e de agentes de instituies estatais, como o Ministrio Pblico Federal e o prprio Judicirio. 7 As contestaes em torno da continuidade ou no da turma giraram em torno de questes

como: A criao da turma coaduna com os objetivos do Programa Nacional de Educao na Reforma Agrria (PRONERA), ou seria desvio de finalidade? O ofcio de um bacharel de direito desenvolvido no campo? Cabe ao Estado formar camponeses como bacharis em direito? Seria a turma um privilgio? No seria uma afronta ao princpio da igualdade?

Na mesma nota os/as estudantes rebatem os questionamentos. Afirmam que o PRONERA se prope a garantir aos assentados(as) escolaridade/formao profissional, tcnico profissional de nvel mdio e curso superior em diversas reas do conhecimento. Justificam que todo seguimento segregado pela estrutura social vigente, respectivamente, o trabalhador e a trabalhadora rural, necessita de forma concreta do profissional da rea jurdica. E reforam que o assentado e a assentada no se desenvolvem na terra por mera distribuio desta, mas no intuito de que seus direitos e interesses fundamentais sejam alcanados da mesma forma que qualquer outro cidado objetiva.

Ainda sobre a questo do privilgio e do princpio da igualdade se pronunciam da seguinte forma:

A igualdade, no que diz respeito, ao acesso e permanncia na escola (art. 206, I, CF e art. 3, I

7 Disponvel em: http://www.contag.org.br/indexdet.php?modulo=portal&acao=interna2&codpag=101&id=5584&mt=1&pt=1

-

6

da lei n.9.394/96), significa uma igualdade moral, de sorte que, partindo da idia de que a educao direito de todos e dever do Estado, constitui incumbncia moral do Estado reconhecer que as classes marginalizadas social e economicamente, so, de forma jurdica, portadoras dos mesmos direitos que provem do Poder Pblico e que definem sua dignidade como pessoa humana. No devendo, nesse caso, em hiptese alguma, haver razo para confundir a iniciativa da turma de direito como um privilgio ou meio de excluso, mas basicamente o contrrio. Prova disso, o fato de ter configurando-se a muito mais tempo do que se imagina, a carncia de maior ateno do Estado para com os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Sendo mais verdadeira ainda tal afirmao, quando verificamos todos os anos, os ndices gerais e regionais de escolaridade do povo brasileiro, j que se constata atravs da, que sem as polticas pblicas de criao de oportunidades de acesso a educao em todos os nveis e reas do conhecimento, houve nada mais que um agravamento expressivo da situao. E que por isso, tambm, devemos tratar como medida de imposio e violncia institucionalizada todos os atos que, dessa maneira, como est sendo a sentena em debate, visam extinguir as poucas medidas existentes com o papel de realizar a incluso e a abrangncia cada vez maior de outros excludos que se encontram em situao idntica ou inferior. A igualdade de todos perante a lei, reconhece, dentre outras coisas, que as desigualdades existem. Pressupondo claramente, que devero ser tratados de forma desigual na medida em que se desigualam, como meio de superao dos desnveis sociais. Simplesmente por tudo que revela esse ltimo ponto, j mostra absurdamente insustentvel, tanto moral quanto juridicamente, toda e qualquer atitude de reao que venha contra o direito de estudar direito dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. 8 Aps intensas disputas judiciais o processo sobre a continuidade ou no da turma prossegue

na Justia Federal. Contudo, os estudantes j esto formados, em formatura que ocorreu no ltimo dia 11 de agosto. Um exemplo claro de como o prprio judicirio, e a mdia, como citado pelos estudantes, partem de um estigma depreciativo ao lidar com segmentos sociais como assentados/as e pequenos agricultores que se organizam em movimentos sociais e populares. Afinal todos os questionamentos baseavam-se em uma viso que deslegitimava a garantia do novo direito conquistado. O de cursar, pelo PRONERA, o curso superior de direito, como j existem diversas outras turmas em outros cursos superiores.

4.3. A desocupao forada do Pinheirinho em So Jos dos Campos-SP

Dentre os exemplos recentes de banalizao da injustia social e da ao dos aparelhos do

Estado em detrimento de setores fragilizados da sociedade, o caso de Pinheirinho nos parece emblemtico.

Dele possvel extrair uma mirade de leituras e anlises da prevalncia do interesse privado sobre o

coletivo; da insensibilidade, se no indiferena, dos governantes frente s demandas dos cidados pobres;

da privatizao do aparelho do Estado, em desfavor dos interesses da maioria da sociedade; da

tendenciosidade do judicirio; enfim, da opresso do capital, sem descurar, contudo, da capacidade de

resistncia e organizao do povo. Queremos, entretanto, nos deter em um aspecto intrnseco ao tema

objeto de nossa anlise, qual seja a estigmatizao e criminalizao dos movimentos sociais, e, no bojo

dessa discusso, discorrer de forma breve sobre a atuao do Estado, da mdia e como isso se reflete na

opinio pblica.

A ocupao urbana denominada Pinheirinho, onde viviam cerca de seis mil pessoas, teve incio

em fevereiro de 2004, na Zona Sul do municpio de So Jos dos Campos, no estado de So Paulo, em

terreno pertencente massa falida da empresa Selecta S/A, do investidor Naji Nahas. Ressalte-se, ademais,

conforme nos mostra artigo9 lapidar do juiz Jorge Luiz Souto Maior, que tal empresa nunca produziu

8 Disponvel em: http://www.contag.org.br/indexdet.php?modulo=portal&acao=interna2&codpag=101&id=5584&mt=1&pt=1

9 Disponvel em: http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI149026,31047-O+Caso+Pinheirinho+um+ desafio+a

+cultura+nacional Acessado em 10/09/2012.

-

7

nenhum bem em toda sua existncia a qual, alis, foi constituda com o objetivo nico de servir de

fachada nas intermediaes de negociaes imobilirias, evidenciado na anlise de seu processo de

falncia que aponta como seu nico credor o prprio Estado, particularmente a Prefeitura de So Jos dos

Campos, cuja dvida acumulada com IPTU faz-se em torno de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhes de reais).

O sonho da regularizao de suas moradias mobilizou por oito anos milhares de famlias, numa

luta permeada de idas e vindas, vitrias e derrotas no mbito da justia. O argumento primordial, todavia,

do direito constitucionalmente reconhecido a uma moradia digna, foi suplantado pela ao advocatcia do

judicirio em benefcio do gestor da massa falida da empresa detentora da posse do terreno. Dessa

maneira, mesmo diante de uma situao em que restava evidente a todos a justa primazia do interesse da

populao pobre de Pinheirinho frente impropriedade dos argumentos da Massa Falida, prevaleceu a

deciso de uma juza de 1 instncia que, alheia as evidencias e indiferente a possibilidade de iminente

soluo negociada, concedeu a liminar de reintegrao de posse de uma propriedade que jamais cumpriu

qualquer funo social.

De forma sorrateira valendo-se da desmobilizao dos moradores que acreditavam, tal qual

os interlocutores do governo federal, que se caminhava para um desfecho negociado do problema , s

06h00 de uma manh de domingo (22 de janeiro de 2012), e com evidente planejamento prvio, dado o

contingente e logstica utilizada, deu-se a expulso das famlias por efetivos da Polcia Militar do Estado de

So Paulo e da Guarda Municipal de So Jos dos Campos. Para agudizar a percepo de total descaso com

a populao, viu-se o completo despreparo dos poderes municipal e estadual em acolher as milhares de

pessoas desalojadas, as quais foram impedidas inclusive de retirar seus inmeros pertences.

A utilizao de um contingente de 2 mil policiais do efetivo estadual e municipal, munidos de

um verdadeiro aparato de guerra com o uso de helicpteros, ces e armas para a execuo da

reintegrao de posse desvela por completo como a utilizao do monoplio da violncia segundo a

noo weberiana, prerrogativa exclusiva e caracterstica do Estado moderno , tem sido utilizado como

mtodo cotidiano contra os interesses dos que, verdadeiramente, mais necessitariam do apoio do poder

pblico.

Mesmo que se possa criticar a atuao de todas as esferas do Estado, divididas em suas

instncias federal, estadual e municipal, dado o longo perodo decorrido entre o processo de ocupao de

Pinheirinho e a expulso das famlias e a evidente inao de todos, o que ensejou o triste desfecho do caso,

possvel que constatemos nas nuances da atuao de cada uma dessas esferas no caso em tela, posturas

diferentes frente disposio de estabelecer o dilogo social como instrumento de consecuo e afirmao

de direitos.

Conquanto o governo federal tenha buscado articular acordo para que houvesse uma soluo

pacfica para o caso que contemplasse a regularizao e construo de moradias adequadas atravs de

programa federal de habitao atravs da Secretaria Geral da Presidncia e do Ministrio das Cidades,

que se reuniram em mais de uma oportunidade com representantes da Secretaria Municipal de Habitao

e da Secretaria de Desenvolvimento Social de So Jos dos Campos, alm da Secretaria Estadual de

Habitao, da Defensoria Pblica, da OAB, de lideranas dos movimentos sociais envolvidos na questo,

bem como da juza do caso , no logrou xito em demover a juza de prosseguir com o processo de

reintegrao de posse.

A indisfarvel m vontade dos gestores municipal e estadual contribuiu, indubitavelmente,

para o desfecho do caso. A posio dos entes de governo em polos opostos na busca de uma soluo que

pudesse contemplar os moradores de Pinheirinho nos parece cristalizada na agresso sofrida pelo

Secretrio Nacional de Articulao Social da Secretaria Geral da Presidncia, que, presente no cenrio de

batalha campal em que se transformou a operao de expulso das famlias de Pinheirinho viu-se atingido

por projtil de borracha desferido pelos policiais do Batalho de Choque da Polcia Militar.

-

8

A violncia e brutalidade da ao policial de expulso das famlias atraiu a ateno da mdia e

manteve por algum tempo o caso sob holofotes. Diferentemente de rumorosos sucessos da mass media,

cuja opo editorial pelo sensacionalismo atende aos seus interesses de caixa e audincia (vide o caso Elo,

o assassinato dos Richtoffen, ou o julgamento dos Nardoni, dentre tantos outros), o caso esvaiu-se das

telas e das pginas dos noticiosos em pouco tempo.

Alheios ao sofrimento das pessoas e busca dos responsveis pela situao, muitos jornais e

revistas deram mais destaque disposio dos moradores de resistir do que ao problema em si. Valendo-se

de informaes fornecidas pela polcia, ressaltavam a existncia de delinquentes e traficantes entre os

moradores, ou ainda, a ao de lideranas radicais a insuflar os moradores. No toa, tal qual se viu na

ao truculenta de higienizao social levada a cabo no incio do ano contra o lumpesinato e viciados de

crack, habitantes da cracolndia na cidade de So Paulo, a ao da polcia em Pinheirinho foi aplaudida

por grande parte da opinio pblica.

4.4 - Juventude: da periferia da cidade para o centro da pgina policial

H cerca de 6 anos, o rapper Eder Faria, 24, membro do grupo Missionrios do Rap, aps

participar de uma reunio no Conic, em Braslia-DF, foi perseguido por dois Policiais Militares at entrar no

nibus que o levaria para casa no Gama-DF, cidade satlite que fica a 32km do Plano Piloto. Alm de

persegui-lo, os dois policiais pararam o nibus e o submeteram a uma situao vexatria em frente a todos

os passageiros. Fiquei com vergonha de pegar o mesmo nibus. Todo mundo ficou olhando pra mim como

se eu fosse um marginal, disse10.

A forma como a sociedade v a juventude brasileira hoje, especialmente os jovens das

periferias urbanas, est muito associada como a mdia opera uma construo social e o enquadramento

sobre esta categoria em seus jornais e programas.

Ao discutir sobre a tematizao social da juventude no Brasil, a sociloga Helena W. Abramo11

mostra que tem crescido a ateno dirigida aos jovens dos ltimos anos, tanto por parte dos meios de

comunicao de massa, como da academia, de atores polticos e de instituies governamentais e no-

governamentais. No entanto a autora interpreta que, geralmente, essas instituies sociais tm olhado

para a juventude mais como problema social. A autora afirma, ainda, que a maior parte desses programas

concentra-se:

[...] na busca de enfrentamento dos problemas sociais que afetam a juventude [...], mas no fundo

tomando os jovens eles prprios como problemas sobre os quais necessrio intervir, para salv-los e

reintegr-los ordem social (ABRAMO,1997, p. 26).

Observa que na maior parte das abordagens relativas aos jovens parecem estar presentes:

[...] Tanto no plano de sua tematizao como das aes a eles dirigidas, uma grande dificuldade de

considerar efetivamente os jovens como sujeitos, mesmo quando esta a inteno, salvo raras

excees; uma dificuldade de ir alm da sua considerao como problema social e de incorpor-los

como capazes de formular questes significativas, de propor aes relevantes, de sustentar uma relao

dialgica com outros atores, de contribuir para a soluo dos problemas sociais, alm de simplesmente

sofr-los ou ignor-los (ABRAMO,1997,p.28).

10

Relato no 1 Encontro Hip Hop Educao Cidad, promovido pelo Recid-DF, em parceria com o movimento no Distrito Federal,

dia 1 de julho 2006, no Centro Pr-Gente, em Ceilndia-DF. O encontro reuniu dez grupos de Hip Hip das satlites, ou quebradas

como preferem, de Samambaia, Ceilndia, Brazlndia, Santa Maria, Gama, Pedregal e Recanto das Emas. 11

ABRAMO, H. W. Consideraes sobre a tematizao social da juventude no Brasil. Revista Brasileira de Educao. So Paulo: n 5/6, 1997, p. 25-36.

-

9

O tratamento da polcia juventude nos grandes centros urbanos, como o relatado acima,

depende muito de um enquadramento que se retroalimenta entre a atuao das policiais e da grande

mdia no Brasil.

No artigo Jovens e Mdia: da periferia da cidade para o centro da pgina policial12, a partir

dos conceito de juventude e jornalismo, Aline Maia avaliou como os jovens de periferia foram reportados

em matrias publicadas em maro de 2005, por dois jornais impressos de juiz de fora. Segundo a autora, se

geogrfica e socialmente estes jovens de classes populares ocupam a periferia de um municpio com pouco

mais de 500 mil habitantes, jornalisticamente eles ganham os centros das pginas policiais.

Em sua concluso, a autora alerta: o fato dos jovens da periferia, muitas vezes, serem vistos

como violentos, irresponsveis e deseducados uma questo muito mais de realidade subjetiva do que

objetiva, j que as identidades juvenis so socialmente construdas e vendidas pelo discurso miditico.

5. Avanos e persistncias no cenrio atual

Os ltimos 9 anos de Governo Federal, marcados pelo sociodesenvolvimentismo, provocaram

grandes transformaes. Resgatou-se a auto-estima do povo brasileiro e a soberania como elemento da construo de uma nao. Na primeira dcada do sculo 21, h uma forte mobilidade social, provocada pela criao de 20 milhes de postos de trabalhos articulados com um conjunto de polticas pblicas, como o aumento do salrio mnimo, entre outras.

Mas o acesso e a democratizao do consumo a principal alavanca do modelo de desenvolvimento e no a cidadania. Se os exemplos prdigos no campo econmico e social evidenciados no pas na ltima dcada nos afirmam que a ao decisiva do Estado em benefcio das camadas mais frgeis da sociedade pode ser efetivamente fator que contribui para a reverso de um quadro histrico de injusta distribuio de renda, que caracterizam a sociedade brasileira desde seus primrdios, a deslegitimao e violncia perpetrada contra as classes populares em geral e os movimentos sociais de forma especfica, mas no exclusiva, em grande medida parecem querer referendar a teoria marxiana, que classifica o Estado como gestor dos negcios da classe dominante.

Dentre as muitas lies a serem extradas dos exemplos citados, se faz necessrio destacar como, para alm do processo de criminalizao strictu sensu do Estado sobre determinados movimentos sociais percebe-se uma tendncia judicializao das questes sociais. A incapacidade do Estado de dialogar e de atender s demandas dos mais humildes, principalmente quando isso significa contrariar interesses do status quo, transfere ao poder Judicirio a palavra final sobre as mais diversas questes (desde a poltica de cotas nas universidades at a demarcao de terras indgenas e quilombolas), justamente o poder que ainda se revela o mais hermtico ao escrutnio pblico e aos interesses dos mais pobres.

H que se diferenciar o Estado dos Governos que periodicamente assumem parte da gesto estatal. Os indicadores de crescimento no mostram a capilaridade do dilogo dos governos com a sociedade, o resgate dos valores de participao social, polticas emancipatrias, de exerccio da solidariedade e da cidadania.

A intensificao das atividades de participao social nos ltimos anos tem gerado um enorme repertrio de diretrizes polticas nas mais diversas reas, permitiram a participao, via conferncias de 7 milhes de pessoas. Acontecimentos que tem interferncia nesta tendncia histrica que confronta a Estado e Sociedade Civil. Segundo Adrian Gurza Lavalle: a quantidade e pluralidade de instituies participativas fazem do Brasil um caso nico no mundo, ao mesmo tempo impem novos desafios13. Trata-se de mudanas na relao entre movimentos sociais e governos e entre Sociedade Civil e Estado, que ainda tm muito a avanar.

No que toca democratizao das comunicaes, a 1 Conferncia das Comunicaes elaborou diretrizes que buscam um novo formato para as concesses pblicas, que, contudo, ainda no foram efetivadas em polticas ou programas.

12

Maia, Aline Silva Correia. Disponvel em: http://serv01.informacao.andi.org.br/-79c2f01_115d80a527a_-7ff3.pdf 13

Le Monde Diplomatique Brasil. Na prtica da democracia ps-participativa. Julho de 2012. P. 32.

-

10

Para alm das conferncias o Governo Federal, desenvolve aes como mesas de dilogo permanente, aes de educao cidad, processos formativos e educativos, negociaes diretas com movimentos de reivindicao, mas no pode, nem deve intervir na atuao do judicirio, nem na execuo das polticas de segurana pblica de competncia dos estados. A perspectiva da participao e do dilogo como mtodo tem que avanar tanto no mbito federal, quanto nos estaduais e municipais.

Um marco no avano contra a criminalizao o decreto 6044/07 que institui a Poltica Nacional de Proteo aos Defensores de Direitos Humanos (PNPDDH). A poltica cria mecanismos de proteo contra diversas violaes s quais indivduos e coletivos que atuam na defesa de direitos se expem. Em uma sociedade e cultura, como j caracterizadas acima, esta poltica tem importncia mpar, principalmente ao citar explicitamente a criminalizao de condutas como uma das formas de violao em seu art. 2, pargrafo 2.

Na sociedade civil h varias iniciativas que reforam sua organizao autnoma construindo metodologias de organizao, tecnologias sociais e formas de manifestao das mais variadas. Meios de comunicao alternativos surgem e se fortalecem, principalmente atravs do ambiente democrtico da internet. O debate sobre o marco civil da internet est em curso tendo com elemento principal o conceito de neutralidade da rede, o que garante a livre circulao de informaes sem distino de contedo, destinao e origem. So aes essenciais luta contra-hegemnica, pela construo de uma democracia social, participativa e, quando vivel, direta.

A estigmatizao e criminalizao persistem. Todavia, amenizadas, neste cenrio de avanos e limites do reconhecimento da importncia e da legitimidade dos movimentos sociais e organizaes da sociedade civil. Em meio distino sutil entre programas de governos e a estrutura histrica do Estado brasileiro.

Conclui-se que, para alm da necessria disposio de alargar os espaos da participao social em que os setores, organizados ou no, mais frgeis da sociedade possam exercer em sua plenitude o direto de reivindicar, propor e ajudar a construir polticas pblicas em seu benefcio, cabe ao Estado, para alm dos governos, exercitar o instrumento do dilogo social, para que este de fato se revele instrumento de transformao social e no mera audio de demandas. Na mesma medida dever do Estado prover as condies e os pressupostos em termos de valores, prticas organizativas e cultura de participao, principalmente atravs de aes de educao emancipatrias, fomentando o protagonismo da sociedade na construo de polticas pblicas.

A capacidade de ouvir e dar vazo aos anseios dos mais humildes, o reconhecimento da importncia do incentivo organizao social, alm de demarcar um campo poltico e uma viso que entende o papel do Estado como um elemento fundamental no processo de transformaes sociais, econmicas e polticas em benefcio da maioria da populao. Esta perspectiva entende este processo como medidas essenciais e estruturantes na construo de um Estado verdadeiramente democrtico.

Questes para debate: 1) Como podemos fortalecer o reconhecimento e a valorizao de movimentos sociais e

organizaes da sociedade civil na construo democrtica brasileira a partir do Governo Federal?

2) Como superar a persistncia do estigma e da criminalizao dos movimentos sociais? Redao: Grupo de Coordenao da Prioridade Estratgica da SG: Qualificao e ampliao da Participao Social por meio de estudos, pesquisa e formao, setembro de 2012.

Departamento de Educao Popular e Mobilizao Cidad

Secretaria Nacional de Articulao Social Secretaria Geral da Presidncia da Repblica