Página 1 - Instituição de Ensino: Presencial e EAD · Carvalho de Almeida apresenta um trabalho...

Transcript of Página 1 - Instituição de Ensino: Presencial e EAD · Carvalho de Almeida apresenta um trabalho...

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 1

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 2

copyright © 2017 Sonia Sueli Berti-Pinto, Miriam Bauab Puzzo, organização

Todos os direitos autorais dos textos publicados neste livro estão reservados aos autores e foram cedidos para uso da Editora Terracota Ltda., exclusivamente para a publicação desta obra, cujo conteúdo dos textos é de inteira responsabilidade de seus autores.

Capa Sonia Sueli Berti-Pinto Diagramação Michel Guimarães Editor responsável Carlos Augusto Baptista de Andrade Conselho Editorial Ana Lúcia Tinoco Cabral (UNICSUL-Br) Anna Christina Bentes (UNICAMP-Br) Armando Jorge Lopes – Univ. Eduardo Mondlane – Moçambique Benjamim Corte-Real – Univ. Nacional de Timor-Leste – Timor-Leste Cláudia Maria de Vasconcellos (USP-Br) Guaraciaba Micheletti (UNICSUL/USP-Br) Maria da Graça Lisboa Castro Pinto (Univ. do Porto-Pt) Maria Joao Marçalo (Univ. de Évora-Pt) Maria Valiria Aderson de M. Vargas (USP e UNICSUL-Br) Moisés de Lemos Martins (Univ. do Minho – Portugal) Sueli Cristina Marquesi (PUC/SP e UNICSUL-Br) Regima Helena Pires Brito (Univ. Mackenzie) Vanda Maria da Silva Elias (PUC/SP-Br)

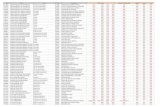

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação – CIP

Roberta Amaral Sertório Gravina, CRB-8/9167

_____________________________________________________________________

C129 Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento –

Língua, Linguagens, Discurso e Ensino/ Sonia

Sueli Berti-Pinto e Miriam Bauab Puzzo (Org.).

– São Paulo: Terracota Editora, 2016.

251 p.

ISBN: 978-85-8380-066-9.

1. Linguística Aplicada 2. Discurso. Análise

do Discurso I. Berti-Pinto, Sonia Sueli II.

Puzzo, Miram Bauab.

CDD 410

CDU 81

_____________________________________________________________________

Todos os direitos desta edição reservados a Terracota Editora Avenida Lins de Vasconcelos, 1886 - CEP 01538-001 - São Paulo - SP - Tel. (11) 2645-0549 www.terracotaeditora.com.br

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 3

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ......................................................................................... 5

PARTE I - QUESTÕES DA LÍNGUA ................................................................ 9

EXPRESSÃO ORAL A PARTIR DA DÉCADA DE 1980: COLEÇÕES DIDÁTICAS - Maria Inês Batista Campos (USP); Alana Misael Santos (USP) ......................................................... 11

NO TOQUE DAS MATRACAS E DOS PANDEIRÕES: TRAÇOS IDENTITÁRIOS DO

NEGRO E DO ÍNDIO NAS TOADAS DO BUMBA MEU BOI SOTAQUE DA ILHA - Marcelo Nicomedes dos Reis Silva Filho (UFMA); Antônio Carlos Santana de Souza (UEMS) .................... 29

A CONTINUIDADE DA APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA POR IDOSOS:

UMA CONTINGÊNCIA DO SÉCULO XXI - Fábio Luiz Villani (FACCAMP) ......................... 45

A LÍNGUA E SUAS NUANCES: ESTUDO DAS VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS NO

CONTEXTO DA MÚSICA ZALUZEJO - Rodrigo de Santana Silva (UNEMAT/Cáceres); Rodrigues de Souza Bortolozzo (UNEMAT); Giseli Veronêz da Silva - (UNEMAT/Cáceres) ........... 61

PARTE 2 - ESTUDOS SOBRE LINGUAGENS .................................................73

OS GÊNEROS DO DISCURSO DE NATUREZA IMAGÉTICA NO LIVRO DIDÁTICO: UMA

VISUALIDADE DIALÓGICA? - Alexandre Duarte Gomes (SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO DE RECIFE E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO); Dóris de Arruda

Carneiro da Cunha (UFPE) ......................................................................................... 75

LINGUAGEM POÉTICA NA CRÔNICA DE FABRÍCIO CARPINEJAR - Anagilda Siqueira Sobral Cordeiro (UNICSUL) ............................................................................................. 95

ANÁLISE DISCURSIVA DA CHARGE DA ‘GUERRA AO NARCOTRÁFICO EM FAVELAS

DO RIO DE JANEIRO A PARTIR DOS TONS VALORATIVOS ÉTICOS E ESTÉTICOS -

Samantha Henzel (UNICSUL); Sonia Sueli Berti-Pinto (UNICSUL) ......................................... 107

PARTE 3 - DISCURSO E IDENTIDADE ....................................................... 125

A (DES) CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES NOS DISCURSOS DOS JOVENS DO MST:

DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO AOS SILENCIAMENTOS - Ana Maria de Fátima Leme Tarini (IFPR/UNIOESTE) .............................................................................................. 127

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE IDOSOS: DISCURSOS CONTEMPORÂNEOS -

Cristiane Schmidt (PPGLetras-UNIOESTE/ NUPESDD-UEMS); Antônio Carlos Santana de Souza (PPGLetras-UEMS/UNIMAT/NUPESDD-UEMS) ................................................................. 145

PARTE 4 - ENSINO DE LÍNGUA, GÊNERO, LEITURA E ESCRITA ................ 159

O GÊNERO MIDIÁTICO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, DISCURSO E ENSINO: UM

OLHAR PARA O LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA - Alciene Carvalho da Silva (UNIFESP); Jéssica Máximo Garcia (UNIFESP); Sandro Luis da Silva (UNIFESP) ...................... 161

ESTUDO EXPLORATÓRIO DOS USOS DO ADVÉRBIO EM UM TEXTO DE LIVRO

DIDÁTICO: PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA - Fernanda Toledo de Souza Furlani (UNICSUL); Ana Lúcia Tinoco Cabral (UNICSUL/PUC) ....................... 175

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 4

A POÉTICA DO MARACUJÁ: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA A ESCRITA

CRIATIVA - Daniel Carvalho de Almeida (Rede Pública Municipal de São Paulo/FFLCH/USP) .. 191

MULTILETRAMENTOS NO ENSINO MÉDIO: ESTRATÉGIAS DE LEITURA DE TEXTO

LITERÁRIO EM DIÁLOGO DE LINGUAGENS - Marli Aparecida Bruno (UNITAU); Vera Lúcia Batalha de Siqueira Renda (UNITAU) .............................................................................. 215

GÊNEROS TEXTUAIS EM AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM - Solange Marques Avino (UNICSUL) ............................................................................................ 231

MINIBIOS ................................................................................................. 243

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 5

APRESENTAÇÃO

Língua, linguagens, discurso e ensino: reflexões teórico-práticas

Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada; eles penetram na corrente

da comunicação verbal, ou melhor, somente quando mergulham nessa corrente é que

sua consciência desperta e começa a operar. (...)

Os sujeitos não ‘adquirem’ sua língua materna; é nela e por meio dela que ocorre o

primeiro despertar da consciência. (Bakhtin, 2006 p. 111).

A palavra penetra literalmente em todas relações entre indivíduos, nas relações de

colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da vida cotidiana, nas

relações de caráter político, etc. As palavras são tecidas a partir de uma multidão de

fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios.

(BAKHTIN, 1997, p. 41)

Portanto, por trás de cada texto está o sistema da linguagem. A esse sistema

correspondem no texto tudo o que é repetido e reproduzido e tudo que pode ser

repetido e reproduzido, tudo o que pode ser dado fora de tal texto (o dado).

Concomitantemente, porém, cada texto (como enunciado) é algo individual, único e

singular, e nisso reside todo o seu sentido (a sua intenção em prol da qual ele foi

criado). É aquilo que nele tem relação com a verdade, com a bondade, com a beleza,

com a história. (BAKHTIN, 1998)

A presente edição dos Cadernos de Linguística: pesquisa em movimento, volume 7.1,

que tem por título Língua, linguagens, discurso e ensino: reflexões teórico-práticas apresenta

discussões de questões pertinentes ao campo da linguística. Esta edição está dividida em

quatro partes que abarcam as temáticas do título, sendo:

Na Parte 1 – Questões da Língua, constituída por artigos de especialistas que divulgam

suas pesquisas nas áreas mais significativas no campo dos estudos de língua, em que se

destacam quatro artigos.

O primeiro artigo desta parte de autoria de Alana Misael Santos e de Maria Inês Batista

Campos trata de questões do livro didático no texto Expressão oral a partir da década de

1980: coleções didáticas, discutindo a incorporação da linguagem oral, como estratégia de

atender ao novo aprendiz advindo de várias instâncias sociais.

O segundo, de Antônio Carlos Santana de Souza, Jeane Oliveira da Silva, Marcelo

Nicomedes dos Reis Silva Filho, No toque das matracas e dos pandeirões: traços identitários do

negro e do índio nas toadas do Bumba Meu Boi sotaque da Ilha, concentra-se na análise de

quatro toadas do BMB de Maracanã, sotaque de matraca: Veleiro Grande, Upaon Açu, Reis da

Encantaria, Maranhão meu tesouro, meu torrão, com vistas ao sotaque da ilha, um dos cinco

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 6

sotaques originais de São Luís. Seu objetivo é descrever de que modo se representa a presença

do negro e do índio nas toadas que circulam no Maranhão.

No terceiro, A continuidade da aprendizagem de língua estrangeira por idosos: uma

contingência do século XXI, Fábio Luiz Villani apresenta um estudo sobre aspectos associados

ao envelhecimento e suas repercussões no que se refere às expectativas existentes sobre seu

papel na sociedade. Põe em evidência a necessidade de uma educação para idosos como modo

de respeito e do combate aos estereótipos na sociedade do século XXI.

A seguir, o quarto artigo dessa primeira parte A língua e suas nuances: estudo das

variações linguísticas no contexto da música Zaluzejo, os autores Rodrigues de Souza

Bortolozzo, Rodrigo de Santana Silva e Giseli Veronêz da Silva tratam da variação linguística

como forma de quebrar o preconceito existente no âmbito escolar. Para atingir esse fim,

selecionam a música “Zaluzejo” do grupo Teatro Mágico e a analisam na perspectiva teórica da

Sociolinguística.

Constituindo a Parte 2, Estudos sobre Linguagens, no que concerne a linguagens, três

autores apresentam análises de gêneros variados. No primeiro artigo, Alexandre Duarte

Gomes e Dóris de Arruda Carneiro da Cunha questionam a inserção e o tratamento dado aos

gêneros discursivos que introduzem a linguagem visual, na perspectiva dialógica da

linguagem em Os gêneros do discurso de natureza imagética no livro didático: uma

visualidade dialógica?

O segundo trata da linguagem poética na coletânea de crônicas selecionada por

Anagilda Siqueira Sobral Cordeiro que resulta de entrevistas que o escritor fez durante sua

viagem pelo Rio Grande do Sul e sua experiência de vida na cidade de Caxias do Sul que se

caracteriza pelo enredo e pela personagem retratada na crônica.

As autoras Samantha Henzel e Sonia Sueli Berti-Pinto discutem no artigo Análise

discursiva da charge da Guerra ao Narcotráfico em favelas do Rio de Janeiro, a partir dos tons

valorativos éticos e estéticos, a questão do humor numa perspectiva dos conceitos

bakhtinianos a respeito dos valores que se expressam em enunciados concretos de natureza

verbo-visual.

No âmbito da Parte 3, Discurso e Identidade, Ana Maria de Fátima Leme Tarini, no

artigo A (des) construção de identidades nos discursos dos jovens do MST: das condições de

produção aos silenciamentos, objetiva analisar as práticas discursivas que permeiam o

processo de autoidentificação do "ser" Sem Terra e os discursos que os jovens têm assumido

individual e coletivamente, ressaltando quais são as condições de produção e de

silenciamentos nesses discursos.

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 7

No artigo A construção da identidade de idosos: discursos contemporâneos, Antônio

Carlos Santana de Souza e Cristiane Schmidt apresentam alguns discursos pertinentes à

construção identitária, especificamente à identidade social do idoso, como aquela associada às

perdas intrínsecas do processo do envelhecimento, além da ‘Terceira Idade’, na perspectiva da

educação permanente.

Nos estudos referentes à Parte 4, Ensino de Língua, Gênero, Leitura e Escrita, no que

tange ao ensino, os autores Alciene Carvalho da Silva, Jéssica Máximo Garcia e Sandro Luis da

Silva, no artigo O gênero midiático de divulgação científica, discurso e ensino: um olhar para o

livro didático de língua portuguesa, discutem a questão do gênero midiático de divulgação

científica em livro didático de língua portuguesa, evidenciando sua possível interface com o

discurso e ensino. Sugerem, especialmente, propostas de produção textual.

Em Estudo exploratório dos usos do advérbio em um texto de livro didático:

perspectivas para o ensino de língua portuguesa, Fernanda Toledo de Souza Furlani e Ana

Lúcia Tinoco Cabral tecem uma reflexão crítica sobre os usos estratégicos dos recursos da

língua, ao refletirem sobre a construção de sentidos do texto, a partir de uma classe

gramatical, cujo escopo vai além da simples especificação de circunstâncias, apontando

caminhos para uma reflexão mais aprofundada do papel do conceitos gramaticais na

constituição dos discursos e da importância do aprendizado da gramática como possibilidades

que a língua oferece para a realização dos propósitos de dizer e da leitura crítica.

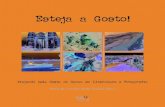

A poética do maracujá: procedimentos metodológicos para a escrita criativa, Daniel

Carvalho de Almeida apresenta um trabalho prático com alunos de uma escola municipal com

o intuito de desenvolver o gosto pela leitura de obras literárias e a produção criativa, partindo

das experiências vitais dos jovens.

As autoras Marli Aparecida Bruno e Vera Lúcia Batalha de Siqueira Renda discutem no

artigo intitulado Multiletramentos no ensino médio: estratégias de leitura de texto literário

em diálogo de linguagens formas de motivar a leitura em sala de aula. Apresentam uma

experiência didática com o objetivo de tornar a leitura uma prática prazerosa e eficiente do

texto literário. Partem da construção de estratégias de leitura para o romance escolhido e

para os demais gêneros midiáticos e artísticos em diálogo.

Solange Marques Avino, no artigo Gêneros textuais em ambientes virtuais de

aprendizagem, procura refletir sobre a contribuição que esses gêneros trouxeram para a

educação em plataformas virtuais, a educação a distância (EAD). Por meio de pesquisa

bibliográfica, procura responder às seguintes indagações: quais são os gêneros textuais

criados com a Internet que são comuns na educação a distância e utilizados em ambientes

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 8

virtuais de aprendizagem (AVAs)? E dentre eles, quais gêneros textuais são considerados de

fácil utilização a promover as interações professor-alunos e alunos-alunos.

Nesta edição, os autores contribuíram para profícuas discussões sobre Língua,

linguagens, discurso e ensino, analisando teoricamente os temas, bem como apresentando

reflexões teórico-práticas que visam contribuir para as ciências da linguagem e suas práticas.

Sonia Sueli Berti-Pinto Miriam Bauab Puzzo

Junho/2017

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 9

PARTE I

QUESTÕES DA LÍNGUA

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 10

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 11

EXPRESSÃO ORAL A PARTIR DA DÉCADA DE 1980:

COLEÇÕES DIDÁTICAS

Maria Inês Batista Campos1

Alana Misael Santos2

Introdução

O início deste trabalho de pesquisa se deu na Iniciação Científica entre os anos de 2015

e 2016 com o tema “A prática oral no livro didático: um percurso diacrônico”. A reflexão

linguístico-discursiva procurou investigar o ensino da expressão oral da língua portuguesa em

livros didáticos de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II da década de 1980 até o

início do século XXI. Este estudo fez parte do Grupo de Pesquisa “Língua Portuguesa no ensino

básico e superior: dos gêneros textuais/discursivos do livro didático, acadêmicos, jurídicos e

políticos às estratégias de textualidade da oralidade e da escrita”, integrado pela professora

Maria Inês Batista Campos, junto com docentes da Universidade Federal do Rio Grande do

Norte e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no Programa Nacional de Apoio

Acadêmico (Procad – Capes).

Neste artigo, o objetivo é discutir o processo de mudanças linguísticas implantadas,

particularmente, em duas coleções didáticas produzidas em épocas diferentes: Português Oral

e Escrito. Novas Lições (São Paulo: Editora Companhia Nacional),de Dino Preti, da década de

1980; e Português nos dias de hoje, de Carlos Emílio Faraco, Francisco Marto de Moura (São

Paulo: Editora Leya, da década de 2013. Para isso, foram analisadas e discutidas propostas de

expressão oral, investigando os percursos linguístico-discursivos do ensino da língua oral,

suas possibilidades de usos nas mais variadas situações de comunicação. O ponto de partida

da investigação ocorreu em três níveis: a) no eixo da oralidade nas coleções didáticas de

Português do ensino fundamental II3, b) na presença das teorias linguísticas nas atividades, c)

nas abordagens teórico-metodológicas que fundamentam as coleções do século XXI.

1 Profssora doutora, do Programa de Pós-Graduação Filologia e Língua Portuguesa e do Mestrado Profissional em Letras/PROFLETRAS da Universidade de São Paulo; [email protected] 2 Graduanda do Curso de Letras-Português/Espanhol da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP); bolsista de Iniciação Científica do PROCAD; [email protected] 3 Vale lembrar que essa designação é atual. Em 1971, houve a alteração da terminologia feita pela lei 5692 que antes chamava “ciclo ginasial” e foi substituída por “ensino de primeiro grau da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries” em todas escolas a partir 1972.

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 12

As transformações do ensino da modalidade oral no material didático

Os trabalhos de Magda Soares, centrados no delineamento da história do português na

escola, esclarecem que a disciplina “língua portuguesa” foi oficializada no fim do Império com

o propósito de ensinar “retórica, poética, gramática”, admitindo-se que “falar bem” era o

mesmo que falar correto e dirigia-se a grupos sociais economicamente privilegiados (SOARES:

2004, p. 164). Os principais materiais existentes para o estudo da língua eram as gramáticas e

coletâneas de autores consagrados e, aos poucos, o foco transferiu-se para a escrita.

Com o início da democratização da escola na década de 1950, o conteúdo da disciplina

começou a ser modificado, uma vez que os objetivos das instituições escolares se alteraram e

também as mudanças curriculares. A responsabilidade pela formulação de exercícios e

questões passou a ser do autor do livro didático. Os manuais didáticos, explica Soares,

“passam a incluir exercícios – de vocabulários, de intepretação, de redação, de gramática. Já

não se remete ao professor, como anteriormente, essa responsabilidade e essa tarefa, que os

próprios professores passam a esperar dele” (2004, p. 167). Nesse período, existia uma única

forma de bom uso da língua, prevista pela gramática prescritiva. A única variedade aceita era

a norma culta e o limite de investigação da gramática ainda estava no âmbito da frase. Os usos

admitidos eram aqueles consagrados pelos autores clássicos das coletâneas.

No entanto, na década de 1970, com o governo militar, a disciplina sofreu mudanças

intensas instauradas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 5692/71). Nas séries

iniciais do 1º grau, passou a se chamar “Comunicação e Expressão” e, nas séries finais,

“Comunicação em língua portuguesa”. A mudança também foi motivada pela substituição da

noção de língua como sistema por uma nova concepção – a de língua como comunicação –

decorrente da teoria da comunicação. O ensino da língua portuguesa começou então a se

transfigurar; o foco passou a ser o desenvolvimento do uso da língua.

Procurando descrever a língua em funcionamento, os professores foram movidos pelo

desejo de mudanças nos conteúdos e nas metodologias em função da heterogeneidade

linguística com que se deparavam quando a escola abriu suas portas para as camadas

populares. A variedade deixou de ser considerada uma degradação e o ensino do texto ganhou

espaço. Apareceram, pela primeira vez, nos manuais didáticos, “exercícios de

desenvolvimento da linguagem oral em seus usos cotidianos” (SOARES, 2004, p. 170).

Contudo, foi na segunda metade da década de 1980, momento em que o Brasil vivia o

período de redemocratização com a última eleição indireta em 1985, que a disciplina de

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 13

português passou a ter efetivamente uma contribuição das ciências linguísticas. É necessário

reconhecer que:

[...] ao desenvolver estudos de descrição da língua portuguesa, tanto escrita quanto falada, [a linguística] tem trazido novas concepções de gramática do português, que se opõem à concepção prescritiva que vinha vigorando, e à concepção de que só da língua escrita se tem de conhecer a gramática [...]. A linguística textual tem trazido à disciplina português uma nova maneira de tratar o texto, o que tem significado uma nova maneira de tratar a oralidade e a escrita no ensino (SOARES: 2004, p. 172).

Na década de 1980, a disciplina retomou o nome “português”, e os estudos de

linguística foram inseridos nos cursos de formação de professores, o que foi um fator

significativo na promoção de mais inovações para o ensino. Desse momento em diante, as

teorias linguísticas ganharam espaço no ensino, de modo que os estudos atuais cada vez mais

contestam a superioridade da gramática prescritiva e da língua escrita.

A linguística textual, a semântica, a pragmática, a teoria da enunciação e a análise do

discurso foram, e continuam sendo, fundamentais para desenvolver um novo modo de

abordar a língua: vê-la não só como forma de comunicação, mas compreender seu uso

interacional no contexto sócio- histórico. É o início do período a que Soares chama de “a

língua como discurso”.

No final da década de 1990, tiveram início as avaliações pedagógicas dos manuais

didáticos com o Programa Nacional do Livro Didático em 1996, com editais dirigidos a autores

e editores com proposta de modificar as coleções didáticas a serem selecionados para a rede

pública. No século XXI, as novas coleções passaram a considerar os estudos linguísticos e

discursivos de modo interligados e o conhecimento gramatical começou a ser estudado com

outros fins.

Abordagens teórico-metodológicas em torno das atividades de expressão oral

O percurso para analisar as atividades de expressão oral, os gêneros orais presentes

nas duas coleções selecionadas, está fundamentado na linha enunciativo-discursiva,

especificamente no conceito de gêneros do discurso, a partir do ensaio inacabado escrito por

M. Bakhtin (2003). A fim de compreender também os conceitos de modalidade oral no Ensino

Fundamental II, articularemos os conceitos de gêneros orais e expressões orais segundo D.

Preti (2002), L. Fávero (2007), L. Teixeira (2012).

O linguista Dino Preti discute de forma pioneira a expressão “falante culto” como sendo

o usuário que conhece o maior número de variantes e sabe como empregá-las nas situações

convenientes (2002). A reflexão trata todas as variantes e expressões que compõem o

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 14

repertório linguístico – inclusive as gírias – como válidas e considera que podem ser usadas

livremente, desde que estejam apropriadas para a situação comunicativa. Em uma dada

interação, os participantes esperam uma variante linguística adequada e, quando essa

expectativa é quebrada por um dos interlocutores, chama-se impropriamente de “erro”.

As duas modalidades linguísticas (escrita e oral) são relevantes para o uso da

linguagem e não caracterizam uma dicotomia, pelo contrário, são complementares. No que se

refere à oralidade, compete à escola “ensinar a fala”, o que não significa trabalhar a

capacidade de falar em geral, descontruindo a crença dos alunos de que a língua é homogênea

e única. É importante tornar acessível a eles a grande gama de variedades de usos da fala –

tanto as modalidades como os níveis de linguagem -, de modo a torná-los “poliglotas dentro

da sua própria língua” (BECHARA, 1985, apud FÁVERO, 2007, p. 12).

Preti (2002) nomeia a capacidade de identificar a variante apropriada à situação

interacional de competência comunicativa. Essa consiste não só nisso, mas também em saber

do que falar e como se comportar em cada situação. Bakhtin/Volochínov (2006, p.109)

defendem como alcançar o domínio linguístico considerando o aspecto social:

O ato de fala, ou mais exatamente, seu produto, a enunciação, não pode de forma alguma ser considerado como individual no sentido estrito do termo: não pode ser explicado a partir das condições psicofisiológicas do sujeito falante. A enunciação é de natureza social.

Refletindo na ampliação da competência comunicativa do aluno e procurando levá-lo

ao o domínio linguístico é que o ensino de português precisa colocar foco no seu trabalho. Na

língua materna, a aquisição do léxico e das estruturas gramaticais são necessárias para o

aprendizado e são adquiridas ao longo da vida por meio das interações e dos enunciados

vivenciados nas situações cotidianas e públicas. O aprendizado dos diferentes gêneros nas

várias esferas sociais que se estabelecem entre os interlocutores com os vários fatores sociais

exige um aprendizado que se realiza na escola. Como afirmam Bakhtin/Volochínov: “um

método eficaz e correto de ensino prático exige que a forma seja assimilada não no sistema

abstrato da língua, isto é, como uma forma sempre idêntica a si mesma, mas na estrutura

concreta da enunciação, como um signo flexível e variável” (2006, p. 95).

A perspectiva enunciativo-discursiva de Bakhtin e o Círculo focaliza, especialmente, a

dimensão social de uso da língua, relaciona-se diretamente às escolhas linguísticas que

precisam ser feitas para compor um determinado enunciado. Dessa forma, os gêneros do

discurso são considerados formas relativamente estáveis que vão utilizar a língua de maneira

específica, já que por meio da interação pode-se identificar as diferentes situações de

comunicação.

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 15

Pensando no conjunto do ensino da língua materna a partir da concepção dos gêneros

discursivos, as propostas de trabalho com a língua oral não têm uma única forma de ser

apresentada nas aulas de português, mas podem ser abordadas por meio dos gêneros orais

como, por exemplo, exposição, entrevista, debate, teatro, etc.

As atividades conversacionais têm objetivos diferentes dos textos escritos e, em

decorrência disso, o aluno precisa tomar conhecimento dos elementos relativos

exclusivamente à modalidade oral como um todo. Assim é importante que tenha atividades

linguísticas relativas a cada gênero - como as estruturas sintáticas, a seleção lexical, as

técnicas de interação etc. -, prezando pelo planejamento do gênero estudado, pela escuta

atenta, pela compreensão e pelas regras de convívio social.

Preti (2002) defende que tanto o aluno quanto o professor precisam conhecer os

recursos e as características da oralidade para que saibam usá-los a seu favor nas mais

diversas situações sociais em que estão inseridos. Alguns fatores constitutivos da oralidade

que podem ser identificados na fala são as repetições, as sobreposições de vozes, a alternância

das tomadas de turno, o replanejamento contínuo durante a execução do discurso e o uso de

sinais, como os gestos e, ainda há muitos outros. Todavia, deve-se ter cuidado para não se

voltar o ensino para os aspectos técnicos da fala, deixando as dimensões sociais e

interacionais social para segundo plano.

Refletindo quanto ao extenso leque dos possíveis gêneros orais a serem trabalhados na

escola, a semioticista Teixeira (2012) enfatiza o estudo com os gêneros formais, uma vez que

os jovens têm pouca familiaridade com eles. Merecem destaque a entrevista, a discussão em

grupo, a exposição, o relato de experiências, o teatro, a apresentação de seminário, o debate, a

negociação, o testemunho etc. –, por fazerem parte da esfera social. A autora ainda ressalta

que a prática da leitura, produção textual e o conhecimento gramatical são importantes no

desenvolvimento da língua escrita, mas para se atingir o domínio da linguagem também é

essencial a prática da expressão oral. Para ela, como a noção de gênero vem sendo inserida no

ensino há pouco tempo, o ideal é que se comece contemplando cada gênero em sua forma

genuína, sistematizando as características e padrões (que são possíveis sistematizar) de cada

um: entonação, formalidade, clareza de leitura, etc.

A autora afirma que mesmo quando os manuais trazem atividades voltadas à prática da

oralidade, tratam-na de uma forma lúdica e/ou não-sistematizada. As orientações costumam

ser superficiais, como “‘converse com seu colega’, ‘exponha sua opinião’, ‘discuta em grupo’”,

além de não apresentarem uma justificativa para a execução de tal atividade. A sistematização

permite ao aluno compreender a importância e as regras desse uso; sem ela, o uso gratuito da

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 16

oralidade não faz com que os alunos atinjam os resultados esperados. É fundamental explicar

ao aluno o que ele deve fazer e que objetivo deve alcançar para que a atividade atinja os fins

desejados.

Há algumas peculiaridades no uso da língua falada que necessitam ser explicitadas e

dadas as devidas recomendações para que o aluno saiba de que forma deve realizar a

atividade. Dentre uma infinidade de particularidades da execução da fala estão: estilo,

emprego de diferentes pessoas, presença/ausência de digressões, entonação, tom de voz,

abertura e fechamento de turnos, expressão de emoções, mímicas faciais, posturas,

gestualidade do corpo, pausas, hesitações, reformulações, retomadas, quebras, interrupções,

ritmo, pausas, duração da fala, temática, entre outros. Orientações quanto a esses detalhes

estão quase sempre ausentes dos manuais.

No artigo “Oralidade e gíria: como tratá-las no ensino” Preti sugere que a forma de se

abordar a oralidade em aula de português é “incentivar o aluno à pesquisa dos recursos da

oralidade, como, por exemplo, transformando textos de propaganda escrita com linguagem

culta em textos de natureza coloquial ou, vice-versa, em que se notem os problemas da

adequação da linguagem para melhor comunicar” (2002, p. 198). Também propõe que o aluno

seja exposto, nas aulas de português, a situações que reproduzam as mais diversas interações

reais e que o professor desenvolva atividades que recuperem cenas do cotidiano com

“gravação de entrevistas, (...) leitura em voz alta para a classe, narrativa de fatos, descrição de

cenas comuns (...)” (2002: p. 198).

As propostas defendidas por Fávero e outras (2007) vão ao encontro das anteriores,

mas para isso os professores precisam tratar das especificidades de cada uma das

modalidades. As linguistas creem que, colocando as duas modalidades em paralelo, pode-se

obter melhores resultados no aprimoramento de ambas. Em suas sugestões, as autoras

propõem que os professores trabalhem com a transcrição de textos falados, praticando a

identificação de seus aspectos principais, como tópicos e subtópicos – responsáveis, nos

textos escritos, pela divisão dos parágrafos – e as marcas de oralidade, bastante comuns em

crônicas e textos jornalísticos. Outra proposta é analisar textos literários escritos por

diferentes autores e ver como eles registram hesitações, gritos e momentos de silêncio. A

partir de transcrições de produções orais reais e espontâneas, é possível fazer um trabalho de

busca por características típicas da fala, discussão acerca das especificidades da transcrição

ou transposição de um áudio para a modalidade escrita. Comparar o grau de formalidade

entre produções orais e escritas também é uma possibilidade válida.

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 17

Por outro lado, elas afirmam que suas propostas demandam uma reformulação em

todo o ensino da língua materna: na postura do professor – quanto à necessidade de

identificar e valorizar a diversidade de níveis de fala e escrita e variações da língua -, na

postura do aluno – quanto a uma participação ativa em aula, visando a construir sua

competência comunicativa – e, especialmente, nos livros didáticos. Em relação aos manuais,

seria necessário que houvesse uma maior preocupação com a inclusão do tema da oralidade,

assim como uma busca para conhecer mais profundamente do que ela se trata e quais suas

particularidades.

Em suma, a busca que se faz atualmente em relação ao ensino de língua materna é para

que a as aulas de português façam com que os alunos extrapolem as formas orais cotidianas e

construam um saber das formas orais mais institucionais e formais. As várias reflexões dos

linguistas motivam para um ensino da língua oral que não precisa ser substitutivo, trocando o

ensino de uma norma pelo de outra, ou de uma modalidade pela outra; mas que ele possa

incluir as duas, visto que cada variante e cada modalidade tem seu valor e sua importância.

Corroborando e recuperando as perspectivas dos teóricos citados neste artigo, a

avaliação realizada pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), órgão responsável do

Ministério da Educação para avaliação das coleções didáticas, desde 1997, determina o ensino

da oralidade como critério de avaliação. O Guia do PNLD anos finais do Ensino Fundamental

(2014) traz com traços gerais as seguintes orientações relativas ao trabalho com a oralidade:

A linguagem oral, que o aluno chega à escola dominando satisfatoriamente no que diz respeito a demandas de seu convívio social imediato, é o instrumento por meio do qual se efetivam tanto a interação professor-aluno quanto o processo de ensino-aprendizagem. Será com o apoio dessa experiência prévia que o aprendiz não só desvendará o funcionamento da língua escrita como estenderá o domínio da fala para novas situações e contextos, inclusive no que diz respeito a situações escolares, como as exposições orais e os seminários. Assim, caberá à coleção de Língua Portuguesa no que diz respeito a esse quesito: 1. recorrer à oralidade nas estratégias didáticas de abordagem da leitura e da produção de textos; 2. valorizar e efetivamente trabalhar a variação e a heterogeneidade linguísticas, situando nesse contexto sociolinguístico o ensino das normas urbanas de prestígio; 3. propiciar o desenvolvimento das capacidades e das formas discursivas relacionadas aos usos da linguagem oral próprios das situações formais e/ou públicas pertinentes ao nível de ensino em foco. (BRASIL: 2014, p. 19)

Em síntese, as competências e habilidades vinculadas aos usos escolares, formais e

públicos da linguagem oral podem ser desenvolvidas, a fim de que os alunos egressos

dominem a modalidade suficientemente para atender às demandas de uma vida cidadã. O

jovem precisa ser capaz de fazer uso adequado e eficiente da linguagem oral para quando lhe

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 18

seja requerida a participação em situações orais públicas, especialmente, nos momentos em

que as normas urbanas de prestígio se fizerem necessárias.

Na seção a seguir, serão analisados, dois manuais escolares, escolhidos em função da

representatividade que ocuparam no período em que cada coleção circulou nas escolas. A

coleção Português Oral e Escrito: novas lições (1986), de Dino Preti representou um projeto

inovador quanto à inserção da oralidade em seu conteúdo. A coleção Português nos dias de

hoje (2012), de Faraco e Moura, aprovada no Guia de livros didáticos PNLD/2014 Língua

Portuguesa, apresenta forte ênfase no eixo da oralidade. Esta última razão também foi

responsável pela seleção do volume, o 7º ano, e que corresponde a da 6ª série da coleção da

década de 1980.

Em Português Oral e Escrito: novas lições. 6ª série (1986), as unidades didáticas

seguem uma sequência bastante sistematizada que se repete em todos os capítulos. Já em

Português nos dias de hoje (2013), os capítulos (chamados no próprio livro por “unidades”)

seguem uma sequência um pouco mais flexível, mas repetitiva em alguns pontos.

Figuras 1 e 2: Capas de Português Oral e Escrito. Novas Lições. 6ª série (1986) e

Português nos dias de hoje. 7º ano (2012)

Fonte: PRETI: São Paulo, Companhia Editora Nacional,

1986. Fonte: FARACO; MOURA: São Paulo, Leya, 2012.

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 19

Português oral e escrito: novas lições, de Dino Preti

A coleção Português oral e escrito: novas lições4 publicada em 1986, pela Companhia

Editora Nacional, foi escrita por Preti (1930), linguista da Universidade de São Paulo. Vale

sublinhar que a editora apresentou na contracapa uma ampla biografia do autor, mostrando

que o professor antes de escrever obras didáticas já era um pesquisador renomado com

ampla pesquisa no campo da linguística, particularmente, da língua oral. Teve uma edição

anterior intitulada Português oral e escrito, publicada entre 1977 e 1979.

Na edição de 1986, o título da coleção anuncia a forma de entender a língua portuguesa

e o seu estudo (escrita e falada) que até aquele momento estava marcado somente pela

escrita. Essa visão estava ligada aos estudos sociolinguísticos desenvolvidos pelo professor no

grupo de pesquisa, relacionando a língua oral com o ensino. A organização dos volumes da

coleção está dividida em quatro unidades e cada uma é composta de três lições, no total doze

por livro.

Na seção “Outras atividades”, o autor apresenta exercícios de comunicação e expressão,

leitura orientada e criatividade e redação; na seção “Resumos gramaticais”, os tópicos de

sintaxe, ortografia, morfologia, Treinamento oral, Treinamento escrito. As atividades de

treinamento oral são extensas. Paralelo ao treinamento oral ocorre com o treinamento escrito.

Dentro dos exercícios, há boxes contendo notas gramaticais, dirigidas aos alunos com os

verbos no imperativo: observe, linguagem popular ou coloquial, anote. Preti também

contempla exercícios para que o aluno possa fazer uma relação desta com a linguagem culta.

Nas orientações para o professor apresentadas no “Livro do mestre”, há uma proposta

de treinamento para que aluno desenvolva habilidades de “ouvir, falar, ler e escrever a Língua

Portuguesa” (anexo, p. VI). Preti utilizou níveis de linguagem para associá-los às diversas

situações de comunicação, caminho aberto para uma nova concepção de gramática de uso em

detrimento de uma gramática tradicional, como era estabelecida nas décadas anteriores. Ao

introduzir conceitos da sociolinguística e das estruturas linguísticas do português

contemporâneo, o autor procurava integrar as linguagens oral e escrita ao ensino do

português. Dessa maneira, garantia também um tratamento linguístico da linguagem

coloquial, sem perder o foco no ensino da norma culta.

O volume da 6ª série está organizado em 4 unidades. Para esta análise, foi selecionado

o capítulo 9, parte integrante da Unidade III. Nesse capítulo, foram apresentados textos

literários dos seguintes autores: Érico Veríssimo, Carlos Drummond de Andrade, José Lins do

Rego, Armando Nogueira, Fenando Sabino, Ribeiro Couto, Francisco Marins, Graciliano Ramos,

4 Os quatro volumes foram dirigidos para o primeiro grau, o que equivale hoje ao Ensino Fundamental II.

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 20

Antônio Alcântara Machado, Orígenes Lessa. A abertura começa com o texto “Fim-de-semana”,

de Nestor de Holanda, e na página à esquerda há uma imagem de um carro viajando por uma

estrada, referência às idas para a casa de férias que o casal da narrativa fazia aos finais de

semana.

Quadro 1: 6ª série, estrutura do capítulo 9

UNIDADE III Capítulo 9

Texto: Nestor de Holanda, Fim-de-semana. (Retirado de Telhado de vidro. Rio de Janeiro: Cia Bras. de Divulgação do Livro, 1967.

SEÇÕES

O texto . O sentido das palavras . O sentido do texto (10 questões) Outras atividades . Exercícios de comunicação e expressão (3 atividades) . Leitura orientada (2 atividades) . Criatividade e redação (3 atividades) Resumos gramaticais . O predicado nominal. Os verbos de ligação. O predicativo do sujeito. . Treinamento oral (Leitura de orações com predicado verbal e nominal) . Trabalhos na lousa . Lição de casa

Fonte: Síntese elaborada pelas autoras

Nesse volume da 6ª série, as seções “Resumos Gramaticais” apresentam um número de

página equivalente às seções “O texto” e “Outras atividades”. O ensino da oralidade aparece

nas seções “Atividades de comunicação e expressão”, por meio de exercícios de leitura,

dramatizações, jograis, debates, gravações, entrevistas, exercícios mímicos, recortes e tantos

outros. Embora o autor considere essas atividades como um treinamento para que o aluno

adquira formas variadas e adequadas a situações de comunicação diferentes, são atividades

que procuram explorar a criatividade do aluno, deixando-o fazer suas próprias escolhas

linguísticas.

Na seção “Exercícios de Comunicação e Expressão” desse capítulo, há três atividades: a

primeira consiste na criação de uma propaganda de excursão turística. A orientação é para

que os alunos recortem e estudem as propagandas encontradas no “Suplemento de Turismo”,

publicado semanalmente nos jornais. Eles devem estudar os pontos turísticos e os roteiros

das excursões para criarem seu próprio programa de viagem. A partir da pesquisa realizada

em jornais impressos, o que só existia na década de 1908, os alunos eram levados a

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 21

elaborarem um cartaz e “venderem” aos colegas a excursão que estavam anunciando. Nota-se

que a segunda parte da atividade expõe o aluno a uma situação que recupera tanto quanto

possíveis situações da comunicação oral da vida cotidiana. Vamos observar a composição

verbo-visual que há entre na página, articulando páginas de jornal (esfera de circulação) com

produção de texto oral e escrito:

Fonte: PRETI, 1986, p. 115.

No segundo exercício, o autor sugere que três alunos interpretem agentes que

trabalham em agências de turismo e que os demais interpretem seus possíveis clientes. Os

agentes farão a propaganda de seus respectivos pacotes. A atividade propõe um longo diálogo

entre cada dupla de agente e viajante, para depois o restante da sala julgue os melhores

trabalhos. No terceiro exercício, os alunos deverão recolher imagens de lugares ou pontos

turísticos e levar para a sala de aula, onde discursarão alguns minutos sobre o local

representado na imagem.

Na seção “Treinamento Oral”, a proposta é o aluno se expressar oralmente, mas o

objeto principal são quatro exercícios referentes a distinção entre predicado verbal e nominal,

verbos de ligação. Os exercícios visam ao treinamento da utilização de diferentes verbos de

ligação por meio do procedimento de substituição e à identificação de predicados como

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 22

nominal ou verbal. A proposta é que sejam feitos oralmente, a partir da leitura em voz alta das

frases apresentadas. Abaixo, há um exemplo, do exercício proposto:

Fonte: PRETI, 1986, p. 118.

Português nos dias de hoje, de Faraco; Moura (2013)

A coleção Português nos dias de hoje (2013), da editora Leya, tem como autores de

Carlos Emílio Faraco e Francisco Marto de Moura. Está organizada em quatro volumes

indicados para as séries finais do Ensino Fundamental. O volume analisado, destinado ao 7º

ano, constitui-se por três projetos, desenvolvidos em 3 unidades, num total de 9 unidades.

Cada unidade apresenta de dois a três textos para que um determinado tema seja

trabalhado. As seções de cada unidade, no geral, se repetem na maior parte delas, mas não

seguem uma ordem tão rígida como no manual da década de 80. A seção à qual daremos

enfoque é a chamada “Linguagem Oral”, presente em oito das nove unidades (exceto na

quinta) do manual.

Como já foi anteriormente comentado, o manual em questão foi aprovado na avaliação

do PNLD/2014 e sua crítica consta no Guia de livros didáticos de Língua Portuguesa dos anos

finais do Ensino Fundamental (2014). Segundo o Guia5, a coleção faz bom proveito dos

gêneros orais para colocar a norma e o uso em confronto e trabalhar tópicos gramaticais. A

oralidade é abordada por meio da perspectiva dos gêneros discursivos e apesar da pouca

ênfase em variação linguística, há preocupação com aspectos formais, questões prosódicas e

fonéticas e orientação acerca dos diferentes registros. Embora o trabalho com a oralidade seja

5 A partir desse momento, chamaremos apenas por Guia o Guia do PNLD/2014.

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 23

mais sucinto que com os demais eixos, o Guia julga que é suficiente para refletir sobre as

diferentes modalidades e os usos em diversas situações de comunicação.

No Manual do Professor, os autores destacam como objetivo a reflexão acerca dos

participantes da interlocução e da adequação do texto às condições de produção e à situação.

Explicam que trabalham com a ficcionalização de situações de comunicação real, sobretudo

por meio de jogos teatrais, encenações de diálogos, entrevistas, debates, leitura em voz alta,

seminários e exposição oral.

Para análise, foi selecionada a unidade 4 do Projeto 2, cujo nome é Clube de

Correspondências. Os temas de cada um dos projetos guiam a seleção dos gêneros que serão

trabalhados no decorrer das unidades. No quadro abaixo, podemos visualizar a estrutura de

tal unidade.

Quadro 2: Português nos dias de hoje (2013)

PROJETO 2

UNIDADE 4 - A carta pessoal e o e-mail

TEXTOS SEÇÕES

Vivina de Assis Viana e Ronald Claver, Ana e Pedro

- Para entender o texto - As palavras no contexto

Suilly de O. L. Morallis, Sem título (carta pessoal)

- Gramática textual

Sem título (e-mail) - Linguagem oral - Ortografia e pontuação - Reflexão sobre a língua - Prática de linguagem - Produção escrita - Para ir mais longe

Fonte: Português nos dias de hoje, 7º ano

Na seção Linguagem Oral, abordam-se os tópicos de “hesitação e reiterações”, subtítulo

da seção (“Análise da língua oral: marcadores de hesitação e reiterações”). Ainda que a

unidade tenha como foco as cartas pessoais e os e-mails, o gênero escolhido para esta seção

foi diferente. Os autores inserem um trecho de um programa de rádio sem identificação de dia

e hora para tratar de uma decupagem. Refere-se a um jargão utilizado no domínio midiático

cujo conceito está definido no início da seção para o aluno - de um trecho de um programa da

rádio CBN no qual o locutor faz um anúncio e, posteriormente, realiza uma entrevista com o

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 24

arquiteto e cenógrafo José Carlos Serroni. O formato do texto é uma espécie de transcrição de

um trecho falado, que segue as técnicas formais da decupagem.

Após ser solicitada a leitura do texto pelo aluno, seguem quatro questões. Na primeira,

subdividida em três itens: localização de trechos em que o aluno faz a leitura de um roteiro

previamente preparado e trechos em que há fala espontânea; identificação dos “elementos

típicos da oralidade” presentes no trecho de fala espontânea e, resposta pessoal: “por que há

tantas pausas na língua oral?”. Os itens a e c permitem alguma reflexão sobre os

procedimentos da modalidade oral. No item b, a resposta esperada segundo o Manual do

Professor é que os alunos digam que “os elementos típicos da oralidade mais evidentes do

texto são as pausas e as hesitações”. Porém, no capítulo em questão, não foi esclarecido

anteriormente que pausas e hesitações são marcas de oralidade, nem foi explicado que o texto

apresentava essas marcas; e nem solicitado que o professor o explicasse. Após a primeira

questão, há enfim um quadro colorido com um trecho que reflete acerca da questão da

simultaneidade entre o planejamento e a execução da fala, esclarecendo que quando

produzimos um texto oral, inevitavelmente, hesitamos e retomamos alguns pensamentos. Na

segunda questão, o autor solicita que o aluno identifique as marcas de hesitação mais

frequentes na decupagem, esperando que ele responda “tô”, “eh”, “hum, hum”, “a gente”,

“não”, entre outras. Pensando que um aluno do sétimo ano pode não estar habituado com as

palavras “hesitação” e “reiteração” – como é utilizado no subtítulo do capítulo – e que, muito

provavelmente, não conheça o significado desse conceito para a linguística, é improvável que

ele identifique esses elementos como marcas de hesitação.

Segundo Marcuschi (2006), a hesitação é um “fenômeno linguístico típico da oralidade”

(p. 48) e um “fenômeno de processamento” (p. 49) e sua função é “ganhar mais tempo para o

planejamento/verbalização do texto” (p. 47). Assim, esse fenômeno pode ser considerado

uma falha na formulação do enunciado oral que acaba provocando rupturas na fala. Para o

teórico, manifesta-se de distintas formas como: silêncios prolongados, expressões hesitativas

e/ou alongamentos vocálicos (éh, hm, ahn, mm etc), repetições de itens formais ou inícios de

unidades sintáticas oracionais com algum problema que são, posteriormente, refeitos ou

retomados.

De acordo com essa conceituação, haveria muitas outras possibilidades de marcas de

hesitação no texto, como silêncios prolongados – representados graficamente por “/.../” -,

“ehh”, “que/ que”, “um /... uma” “na/ na/ na/ na”, “que vai/ que está”, “eh”, entre outros que

não estão sugeridos como resposta. Do mesmo modo, expressões como “tô”, “a gente” e “não”

não parecem caracterizar hesitação quando aparecem no texto lido.

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 25

Voltando às questões, na terceira, é pedido que o aluno anote palavras e expressões

que se repetem no texto. O que se pode compreender dessa atividade é que o material

coletado se constitui também de marcas de hesitação, porém, o método não o deixa claro. Por

fim, a última atividade da seção Linguagem Oral é um jogo teatral onde os alunos deveriam

simular uma entrevista para o exercício da prática oral. Como não há um roteiro para as

perguntas e respostas, a recomendação é que os alunos escolhessem um assunto que os

interessem e que dominem, de modo que as perguntas e respostas sejam executadas da forma

mais espontânea possível. A atividade consiste então em que as duplas façam suas entrevistas

e, durante cada uma delas, todo o restante da sala preste atenção e anote as marcas de

hesitação que identificaram, checando se houve pausas, repetições e reiterações para que,

após todas as apresentações, as conclusões sejam discutidas em conjunto.

Observando as diferentes práticas empregadas no ensino da modalidade oral em livros

didáticos das décadas de 1980 e de 2010, podemos, cuidadosamente, sondar quais

abordagens se mantiveram e como se deu a mudança de algumas práticas em função das

novas estratégias de ensino. Sabendo que o manual Português Oral e Escrito. Novas Lições

(1986) fora um livro representativo e bastante inovador para o período, podemos notar

muitas perspectivas mais modernas que já se faziam presentes em suas abordagens.

Nesse livro, ao explorar seus exercícios, percebemos que já era uma preocupação

inserir as situações de comunicação e os níveis de linguagem ao ensino – como o próprio

autor declara no Manual do Professor -, porém esses conceitos vêm camuflados nas atividades

e até mesmo para o professor, como se fossem um conhecimento e uma nomenclatura um

pouco avançados para serem colocados num livro didático na época. Como o próprio Preti

(2002) sugere, alguns gêneros – como a reportagem, a compra e venda de um produto – já

eram dramatizados de modo que simulassem a imersão do aluno naquelas situações de

comunicação.

Todos esses aspectos se mantêm no livro didático de 2013, mas desta vez, são mais

explícitos, como se atualmente estivessem sendo aplicados ao ensino de forma mais segura. O

trabalho com os níveis de linguagem e com as abordagens por meio das situações de

comunicação, na década atual, são executados de um modo mais evidente, tanto para o

professor quanto para o aluno.

Mudam-se os tempos, mudam-se as abordagens. A diferença de foco entre os períodos

é a ausência de sistematização e de nomenclaturas mais técnicas. Em Português oral e escrito:

novas lições, os níveis de linguagem estão presentes, mas a norma culta ainda é,

explicitamente, o ponto principal, e os exercícios de “Treinamento Oral” também o estudo da

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 26

gramática. Os gêneros do cotidiano são trabalhados nas atividades, mas os níveis de

linguagem não são formalmente diferenciados: estão presentes, mas ainda não são

caracterizados como possibilidades distintas adequadas para usos específicos.

Embora ainda não haja uma abordagem explícita por meio dos gêneros, para nenhuma

das duas modalidades, eles também já eram utilizados e trabalhados de uma forma mais

discreta. Nas atividades analisadas, há propostas de trabalhos com distintos gêneros: a

entrevista, a exposição oral em sala de aula, o resumo, o anúncio, entre outros. O que

diferencia esse tipo de tratamento do atual é que antes lhe era atribuído um caráter mais

lúdico e menos sistematizado.

Como o trabalho com os gêneros orais ainda não era aplicado de forma sistemática, não

havia orientações quanto às especificidades de cada gênero, como entonação, grau de

formalidade, estilo, tom de voz, postura, gestualidade, ritmo, pausas, citados por Teixeira

(2012) como especificidades que caracterizam cada gênero. Mas, por outro lado, o fato de não

haver tanto sistematização dava mais espaço a novas possibilidades e estimulava a

criatividade do aluno, além de que as tarefas eram formuladas de modo que exigissem

habilidades como escuta atenta, reflexão, descrição de situações, formas de persuasão, entre

outras.

Além das transformações políticas, sociais e culturais por que passamos nas últimas

décadas, a evolução das teorias linguísticas e de suas aplicações ao ensino foi fundamental

para fazer progredir as abordagens da língua pelo livro didático. Em Português nos dias de

hoje (2013), são propostas, ao longo de todos os capítulos, reflexões sobre as possibilidades

da língua e as adequações para cada situação de comunicação.

Se o manual apresenta alguns trabalhos com gêneros orais, a abordagem da expressão

oral por meio das situações de comunicação não se efetiva e acaba não se desenvolvendo um

trabalho com os gêneros orais. Em muitos momentos, são propostos trabalhos que

ficcionalizam situações de comunicação e se distanciam da realidade. Nesse sentido, o

método proposto por Português nos dias de hoje explora aspectos formais da oralidade,

detalhes que antigamente não eram acatados pelo ensino de língua materna, mas a forma de

apresentação para os alunos é com ilustrações que pouco convidam o estudante a se manter

na leitura e na discussão oral.

Considerações finais

Duas coleções didáticas produzidas em décadas diferentes mostram o quanto o ensino

com a oralidade exige uma base teórico-metodológica dos autores. Na coleção da década de

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 27

1980, o trabalho com diferentes modalidades, registros e situações de comunicação tinha

claro encaminhamento teórico, o que permitiu manter uma proposta de produção oral e

escrita. A norma padrão ainda se manteve numa posição privilegiada, como herança da noção

de que falar bem e escrever bem. O aluno era orientado a produzir textos em níveis cultos da

língua portuguesa, ou seja, seguindo as normas urbanas de prestígio.

Assim, ainda que a gramática fosse priorizada, era colocada a serviço da comunicação e

expressão, e não mais tratada como regra absoluta de uma língua considerada um sistema. O

tratamento da oralidade transformou-se em objeto de ensino e se constituiu em um tipo de

linguagem, a “linguagem oral”, como foi identificado com clareza mesmo nos nomes das

seções.

A oralidade do livro didático analisado da década de 2012 estimula o aluno a participar

de atividades orais, embora o tratamento ainda careça de sistematizações.

Resumindo, a abordagem do eixo da oralidade pelos livros didáticos analisados ainda

precisa ser aperfeiçoada em função do que consideramos o tratamento eficiente para esse

tema, como está discutido nos documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares

Nacionais e o Guia do livro didático de Língua Portuguesa PNLD/2014. Embora a questão da

oralidade tenha sido inserida no ensino entre as décadas de 1960 e 1970 e esteja presente dos

currículos de português, há setores (como os vestibulares) tradicionais do ensino que ainda

supervalorizam os eixos da gramática e da escrita. Enquanto a relação de desvalorização da

linguagem oral e de supervalorização da modalidade escrita e do estudo da gramática se

mantiverem como um jogo de poder e de tensão das forças de quem manda mais, os manuais

didáticos não conseguirão equilibrar o espaço dado entre todos os eixos da língua.

Referências

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra.

São Paulo: Contexto, 2003.

______. (VOLOCHINOV) (1929) Língua, Fala e Enunciação. In: Marxismo e filosofia da

linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Trad.

Michel Lahud e Yara F. Vieira. 7 ed. São Paulo: Hucitec, 1995.

BRASIL. Guia de livros didáticos. 2014. Língua Portuguesa. Ensino Fundamental. Anos Finais.

MEC/SEB: Brasília, 2013. Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/arquivos/category/125-

guias?download=8323:livro-linguaportuguesa>. Acesso em: 18 abr 2016.

FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto de. Português nos dias de hoje. São Paulo:

Leya, 2012.

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 28

FÁVERO, Leonor Lopes; ANDRADE, Maria Lúcia C. V. O.; AQUINO, Zilda G. O. Oralidade e

escrita. Perspectivas para o ensino de língua materna. São Paulo: Cortez, 2007.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Hesitação. In: JUBRAN, Clélia Cândida Abreu Spinardi; KOCH,

Ingedore Grunfeld Villaça. Gramática do Português Culto Falado no Brasil. Construção do

Texto Falado, v. 1. Campinas: Editora Unicamp, 2006.

PLATÃO SAVIOLI, Francisco. O percurso das gramáticas nas ações escolares. In: MOURA

NEVES, Maria Helena de; CASSEB-GALVÃO, Vânia Cristina. Gramáticas contemporâneas do

português: com a palavra, os autores. São Paulo: Parábola, 2014, p. 134-152.

PRETI, Dino. Português Oral e Escrito. Novas Lições. 6ª série. São Paulo: Companhia Editora

Nacional, 1986.

______. Oralidade e gíria: como tratá-las no ensino. In: BASTOS, Neusa Barbosa (Org.). Língua

Portuguesa: uma visão em mosaico. São Paulo: IP-PUC-SP/EDUC, 2002, p. 193-199.

SOARES, Magda. Português na escola. História de uma disciplina curricular. In: BAGNO,

Marcos (Org.). Linguística da Norma, 2. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2004.

TEIXEIRA, Lúcia. Gêneros orais na escola. Revista Bakhtiniana. São Paulo, v. 7, n. 1, p. 240-252,

jan./jun. 2012.

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 29

NO TOQUE DAS MATRACAS E DOS PANDEIRÕES:

TRAÇOS IDENTITÁRIOS DO NEGRO E DO ÍNDIO NAS

TOADAS DO BUMBA MEU BOI SOTAQUE DA ILHA

Jeane Oliveira da Silva1 Marcelo Nicomedes dos Reis Silva Filho2

Antônio Carlos Santana de Souza3

Introdução

Sendo o Bumba Meu BOI- BMB4 um elemento tradicional no folclore brasileiro, no

Estado do Maranhão o folguedo representa uma das mais importantes manifestações de

cultura popular e articula uma série de elementos para se pensar, inclusive dentro do seu

espaço musical. A toada, inserida como suporte inegável à brincadeira se distingue como um

recurso que estabelece devoção e respeito à tradição de se brincar BMB, com uma variedade

de temas que recorrem à natureza, lua, amor, devoção aos santos e entidades, relatos da vida

cotidiana e sátira a cantadores de outros grupos é possível por meio da música vocal se chegar

à história de vários sotaques. Vale ressaltar que os grupos de Boi do Maranhão são divididos

em sotaques (estilos, formas e expressões). Entre os sotaques estão: Sotaque de Matraca,

Sotaque de Zabumba, Sotaque de Orquestra, Sotaque da Baixada, Sotaque de Costa-de-Mão.

Para iniciar essa discussão partiremos da premissa de que a toada aqui em foco é

dotada de valor e significado, contextualizada sobre influências que a conduzem como

elemento facilitador na compreensão de identidades negras no BMB, a problemática dessa

pesquisa insiste nos seguintes questionamentos: qual a relação do BMB com religiões afro-

brasileiras; como a toada relata a retórica identitária negra e indígena.

1 Graduanda do Curso de Licenciatura em Linguagens e Códigos pela Universidade Federal do Maranhão UFMA,

Campus São Bernardo e vinculada ao Grupo de Linguagens, Cultura e Identidades – GPLiCI da UFMA e-mail:

[email protected] 2 Professor do Curso de Licenciatura em Linguagens e Códigos da Universidade Federal do Maranhão -UFMA, Campus

São Bernardo, Doutorando em Letras – Linguagem e Sociedade pelo PPGL da Unioeste, Mestre em Educação pelo

PPGE da UCB e Pesquisador da Cátedra Unesco de Juventude, Educação e Sociedade –Universidade Católica de

Brasília –UCB e do Grupo de Linguagens, Cultura e Identidades – GPLiCI da UFMA [email protected] 3 Mestre e Doutor em Linguística. Docente do Programa de Mestrado em Letras da Universidade Estadual de Mato

Grosso do Sul. Campo Grande-MS/Brasil. E-mail: [email protected] 4Bumba meu boi ou boi-bumbá é uma dança do folclore popular brasileiro, com personagens humanos e animais

fantásticos, que gira em torno de uma lenda sobre a morte e ressurreição de um boi.

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 30

O presente artigo se concentra na análise de quatro toadas5 do BMB de Maracanã,

sotaque de matraca: Veleiro Grande, Upaon Açu, Reis da Encantaria, Maranhão meu tesouro,

meu torrão, com vistas ao sotaque da ilha, um dos cinco sotaques originais de São Luís. A

pesquisa tem como objetivo geral descrever de que modo se representa a presença do negro e

do índio nas toadas do BMB, sotaque da ilha, com os objetivos específicos busca-se expor uma

compreensão sobre as ligações do BMB com religiões afro-brasileiras; apresentar

perspectivas teóricas sobre cultura e identidade. Nesse contexto, o embasamento teórico

deste artigo respalda-se nas teorias de Homi K. Bhabha (1998) Stuart Hall (1999) e Clifford

Geertz (2008), autores que pautam estudos na área de cultura e identidade, com uma

metodologia de análise bibliográfica descritiva qualitativa, favorece o alcance dos resultados.

Conceitualmente, esta pesquisa abre espaço para discussão sobre religiões de matriz

africana e suas ligações com o folguedo, amplia a possibilidade de um entendimento sobre

cultura e identidade, especialmente sobre a toada como expressão de relações étnicas dentro

do sotaque em questão. Em suma o Maranhão estado rico em diversidade dispõe de um

considerável número de expressões culturais populares e se torna panorama de importantes

discussões em torno da cultura popular.

As ligações do BMB com religiões afro-brasileiras

Os elementos aqui pautados para se estudar as relações do BMB, tornam-se um campo

importante para a pesquisa dado também a presença constante das dinâmicas religiosas em

rituais da brincadeira que ampliam o sentido, as práticas e os ideais que se apresentam em

formas de cultos e cerimônias ocorridas entre os bois de terreiro.

Parece assim que a religiosidade é um elemento de desenvolvimento harmonioso do

ser humano em razão da sensibilidade, isso confirma a presunção deste trabalho sobre a valia

dos cultos afro-brasileiros dentro do BMB. Como diz Sanches (2003) que diz:

[...] os aspectos religiosos presentes no bumba-boi não se restringem apenas a

sua relação com o catolicismo, imbricam símbolos, mitos e ritos de várias crenças e origens. O catolicismo ali se entrelaça a ―encantaria‖ dos terreiros

afro-maranhenses onde se cultuam orixás e voduns6 jêje/nagô, ―nobres,

5 As toadas são músicas criadas e cantadas pelos amos, cantadores ou mandadores dos grupos de Bumba meu boi

acompanhadas pelo coro formado pelos brincantes e, ocasionalmente, pela coordenação da sequência de composições apresentadas pelos outros amos/cantadores (IPHAN, 2011, p.68). 6 Vodus ou vudus (do gbe vodún, "espírito") são a designação genérica, no Brasil, das divindades do panteão jeje (ewe

e fon, falantes da língua gbe) que, nas Américas, foram parcialmente sincretizados com orixás iorubás e santos católicos.

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 31

gentis‖, entidades brasileiras como caboclos índios e seres da mitologia

indígena como mãe d‘água, curupira e uma infinidade de outros (SANCHES,

2003, p.12. FERREIRA et al. 2014 p. 5)

Dessa forma, as religiões afro-brasileiras são um elemento singular na brincadeira do

BMB por enfocar o negro e seus costumes em sua totalidade, há uma consciência por parte

dos brincantes do pertencimento a determinados grupos, essa proximidade que estabelece

laços e uma relativa sintonia, se depara com significado e o sentido para tamanha devoção e

prestígio pela brincadeira onde santos e entidades são cultuadas e conciliam tradição com fé e

valores que são visivelmente preservados. Para exemplificar essa enunciação é relevante,

destacar a reverência aos santos católicos São João, São Marçal, e São Pedro e a entidades

espirituais cultuadas nos terreiros do Tambor de Mina7. Segundo Ferreti descreve:

É a manifestação religiosa afro-brasileira típica do Maranhão. Surgiu em São

Luís antes da escravidão, mas, há muito saiu da capital e foi levado para as

cidades litorâneas e do interior do estado, onde se integrou a tradições

religiosas locais. (FERRETI 2008, p. 02)

Todavia, essa reflexão em torno da religião mostra-se intencionada em manter o

sincretismo, característica própria da cultura nacional em especial nas festas populares, assim

torna-se um caminho pautado pela possibilidade do homem em estabelecer uma concepção

de mundo e de sociedade. Todavia, ao buscarmos elementos para compreender as marcas

religiosas no BMB oriundas dos Terreiros da Mina, aos quais são evocados santos, entidades,

voduns, orixás articulados ao ciclo de apresentações e em toadas entendemos que as religiões

afro-brasileiras trazem para o BMB a postura de reafirmar o significado da fé, do povo e

mundo e a fidelidade a essas representações religiosas intensificam signos, valores e

compartilham saberes dentro do folguedo. Sobre sincretismo Ferreti comenta:

[...] o sincretismo8, elemento essencial de todas as formas de religião, está

muito presente na religiosidade popular, nas procissões, nas comemorações

dos santos, nas diversas formas de promessas, nas festas populares em geral.

7 O tambor de Mina é uma manifestação ritual religiosa, trazida pelos negros africanos escravos para a Casa das Minas

no Maranhão, com características ao Candomblé da Bahia, e que consiste resumidamente numa dança em circular, onde os participantes, chamados de cavalos, médiuns, ou aparelhos recebem, conforme o toque da música, a entidade ou caboclo (MARQUES, 1996, p. 109). 8 Sincretismo é a absorção de um sistema de crenças por outro. Isto ocorreu, por exemplo, quando o cristianismo

absorveu e adaptou conceitos das religiões da Europa, moldando-os de acordo com os interesses da Igreja Católica numa tentativa de facilitar a propagação da religião cristã no continente europeu. Um exemplo é a festa cristã do Natal, originalmente uma festa pagã que celebrava o solstício de inverno e o nascimento anual do Deus Sol mas que a Igreja Católica transformou na atual celebração do nascimento de Jesus Cristo.

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 32

Constatamos que o sincretismo constitui uma das características centrais das

festas religiosas populares. (FERRETI, 2007, p 4)

De um lado a cultura popular segue privilegiando as tradições regionais e relações de

grupos e suas histórias, no lado oposto a devoção evidencia o lado sensível dos que fazem a

brincadeira considerando propósitos a seres ali invocados como se estes mediassem o visível

ao oculto, dessa forma revela convicções e memórias. Nesse contexto o folguedo reconfigura

um mundo de possibilidades fazendo pensar que dele algo pode completar a razão essencial

de sua obra, pelas categorizações, vínculos, crenças e intenções entre o sagrado e o profano

ainda que não represente algo concreto.

Referindo-se à entidades da linha de cura ou pajelança9 do Tambor de Mina, podemos

indicar: Seu Antônio Luís seu Surrupira, Jurupiranga, Mestre Laurindo, Dom Sebastião, linha

das princesas, linha das águas, dos pássaros, dos peixes, etc. Muitas dessas divindades gostam

de brincar BMB portanto os bois de terreiro se configuram como um mecanismo de resgate e

valorizações de movimentos da cultura negra. Ainda na argumentação de Ferreti e suas

observações sobre os indivíduos míticos dos bois de Terreiro da Mina, o autor comenta que:

Entre as demais entidades cultuadas nos terreiros de Mina (excetuada a casa

das Minas jeje), destacam-se os que são chamados gentis ou gentilheiros ou

também fidalgos. São entidades nobres, reis, príncipes e princesas, que se

agrupam também em famílias. Entre eles podemos indicar: Dom Pedro

Angassu, Rainha Rosa, Rainha Dina, Rei da Turquia, Dom Manuel, Rei

Sebastião, Dom João, Barão de Guaré, Dom Luís Reis de França, Dom Henrique

Dom José Floriano, Rei da bandeira, Dom Miguel, Princesa Flora, Rainha

Madalena e muitos outros. Diversos deles vêm na Casa de Nagô como em

outros terreiros. (FERRETI. 2005, p. 6).

Eis porque o homem é culturalmente influenciado por simbologias presentes nas

diversas manifestações religiosas, ainda que esta não represente algo concreto mas baseia-se

na história e vivência de cada um, desse modo o indivíduo encontra numa perspectiva utópica

a razão da existência humana. As contribuições da religião afro-brasileira para o

9 “A afirmação da origem indígena da pajelança de terreiro se apoia principalmente: no conhecimento de uma

etimologia tupi para a palavra pajé; no uso tradicional pelos curadores e pajés de terreiro, em seus rituais, de maracá (instrumento musical usado por pajés indígenas), cigarros para produção de fumaça, usada nos atendimentos a clientes, e da técnica de extração de ´porcarias´ (espinhos, insetos etc.) do corpo dos clientes, para tirar feitiço - muitas vezes chupando uma parte do corpo do cliente, também usada por pajés indígenas, conforme descrição de METRAUX (1979)”. (In: FERRETTI, M. Cura e pajelança em terreiros do maranhão (Brasil, apresentado em 18/3/2008 no Curso de Aperfeiçoamento em Antropologia Médica – Università degli Studi di Milano Bicocca – Itália. Retoma texto apresentado em Mesa Redonda do VIII Encontro da ABANNE – São Luís, 1-4/7/2003 – intitulado: Tambor de curador e pajelança em terreiros maranhenses. Publicado em I Quaderni del CREAM, v.8, 2008. Disponível em: http://gurupi.ufma.br:8080/jspui/1/197)

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 33

aprofundamento do estudo no BMB, por sua vez, revelam os impactos e os sentidos das

dinâmicas que BMB possui.

Da mesma forma o negro tem sido essencial sob uma perspectiva sociológica no

sentido de agregar costumes, práticas, identificações e referências permeadas às questões de

identidade e cultura por isso importa frisar que a história da etnia implica nos hábitos acerca

da sua visão de mundo, sendo que suas práticas constituem um imaginário místico, um legado.

Como escreve Eagleton “A cultura pode ser entendida como um conjunto de valores, crenças,

costumes e práticas que caracterizam o modo de vida de determinado grupo social”.

(EAGLTON 2005, apud COELHO e MESQUITA. 2013, p.27). Diante dessa conjuntura a

diversidade de determinados grupos sociais com imposição de valores, crenças e costumes

que reafirmam identidades.

Dentro da complexidade que envolve a cultura abordá-la nessa perspectiva implica

uma reflexão acerca da identidade, num enriquecimento das relações que permeiam os

princípios inerentes à cultura popular, especialmente na toada do sotaque da ilha (matraca) e

também pensar que a “Identidade cultural10 de um grupo só pode ser compreendida ao se

estudar suas relações com seus grupos vizinhos” (CUCHE. 1999, p.14).

A partir dessa perspectiva refletimos sobre os vínculos de identidade condicionados ao

tempo e espaço em que ocorrem no BMB e reproduzem um permanente diálogo entre

homem, mundo e sua história. Na brincadeira, há uma dimensão simbólica, identidades,

utopias, práticas, concepções de sujeitos e o prestígio aos santos católicos e entidades

cultuadas em Terreiros do Tambor de Mina, nesse espaço entrelaçado entre sagrado e

profano abriu-se um espaço à recriação do novo. Portanto a identidade cultural é estruturada

sobre um panorama de possibilidades e sem dúvida torna-se uma linguagem capaz de

estabelecer diálogos necessários à compreensão de hierarquias.

Cultura e Identidade: Perspectivas teóricas

A cultura como um elemento de criação, torna-se um espaço amplo de recriação de

identidades, podendo ser considerada uma mola propulsora de acesso à história. Diante da

sua complexidade o ser humano evolui e se integra, assim adquire novos sentidos e

significados em torno do seu mundo. Geertz descreve:

10

Identidade cultural é o sentimento de identidade de um grupo, cultura ou indivíduo, na medida em que este é influenciado pela cultura do grupo a que pertença.

E-book - Cadernos de Linguística: Pesquisa em Movimento. Volume 7, jun. 2017. Página 34

A cultura como algo que não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos

casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou

os. Processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles (os símbolos) podem

ser descritos de forma inteligível_ isto é, descritos com densidade. (GEERTZ

1978, p.24 apud TURRA NETO, 2004).

Considerando a visão do autor é necessário compreender a cultura pela sua essência,

desvendá-la no espaço onde se situa por não ser neutra, tampouco única, ela pode ser vista

como um encadeamento em série de práticas, heranças e costumes de determinado grupo

social. Visando nesse âmbito a noção de identidade cultural uma vez que uma complementa a

outra. Essas interrogações sociológicas que permeiam o contexto de identidade cultural na