PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA … · 67 Algumas características da agricultura familiar...

Transcript of PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA … · 67 Algumas características da agricultura familiar...

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA COPLAGE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS

PROJETO “AÇÕES INTEGRADAS PARA O PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA - PRODESAM”

PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL

ESTUDOS DIAGNÓSTICOS SETORIAIS PDSA 2005-2008

PRODUÇÃO RURAL: EMPRESARIAL E FAMILIAR

ACORDO ADA/OEA PROJETO BRA/OEA/04/001/PRODESAM

BELÉM 2006

2

© 2006 Agência de Desenvolvimento da Amazônia – ADA Av. Almirante Barroso, 426 – Marco CEP: 66.090-900 Belém – Pará – Brasil [email protected] www.ada.gov.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL ESTUDOS DIAGNÓSTICOS SETORIAIS – PDSA 2005-2008

1. Produção Mineral: industrial e metalurgia 2. Produção Rural: empresarial e familiar 3. Produção Pesqueira: industrial e artesanal 4. Transformação: industrial e manufatureira 5. Turismo e Artesanato 6. Comércio Formal e Informal 7. Serviço de Transporte: fluvial, terrestre e aéreo 8. Serviço Financeiro: Bancos e microcrédito 9. Infra-estrutura Física: energia, comunicação e transporte EQUIPE TÉCNICA Adelaide Maria Pereira Nacif - ADA Everaldo Vasconcelos Martins - ADA Gisalda Carvalho Filgueiras - Banco da Amazônia Pedro Arthur Abreu Leite - ADA

CONSULTORIA - UFPA / FADESP Alfredo Kingo Oyama Homma- EMBRAPA/PA – Produção Rural: empresarial e familiar Ana Laura dos Santos Sena – IESAM – Comércio formal e informal David Ferreira Carvalho – UFPA/UNAMA – Serviço financeiro: Bancos e microcrédito Hito Braga de Moraes – UFPA - Serviço de transporte: fluvial, terrestre e aéreo Índio Campos – UFPA - . Transformação: industrial e manufatureira Márcia Jucá Teixeira Diniz – NAEA/UFPA – Produção pesqueira: industrial e artesanal Marcos Ximenes Ponte – UFPA – Infra-estrutura física: energia, comunicação e transporte Maurílio de Abreu Monteiro – UFPA – Produção mineral: industrial e metalurgia Tereza Ximenes – UFPA – Turismo e Artesanato ARTE: PRODESAM – ACORDO ADA/OEA NORMALIZAÇÃO: Biblioteca da ADA

Agência de Desenvolvimento da Amazônia

Plano de Desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal : Estudos diagnósticos setoriais – PDSA 2005-2008. / Agência de Desenvolvimento da Amazônia, Universidade Federal do Pará, Organização dos Estados Americanos. – Belém: ADA, 2005.

9v. il.tab. map. Conteúdo:v.1 Produção mineral : industrial e metalurigia. V.2 Produção rural:

empresarial e familiar. v.3 Produção pesqueira : industrial e artesanal. v.4 Transformação: industrial e manufatureira. v.5 Turismo e artesanato. v.6 Comércio formal e informal . v.7Serviço de transporte: fluvial, terrestre e aéreo. v. 8 Serviço financeiro: bancos e microcrédito . v.9 Infra- estrutura física: energia, comunicação e transporte.

1. Desenvolvimento sustentável- Amazônia Legal. 2. Plano de desenvolvimento -

Amazônia Legal I. Universidade Federal do Pará. II. Organização dos Estados Americanos. III.Título.

CDU 338..984 (811)

3

LISTA DE TABELAS

1 Participação das Unidades Federativas e Grandes Regiões no Produto Interno Bruto do Brasil– 1998-2003.....................................................................................

15

2 Produto Interno Bruto das Unidades Federativas, Grandes Regiões e do país– 1998-2003 (R$ milhão)............................................................................................

15

3 Produto Interno Bruto per capita por Unidades Federativas, Grandes Regiões e do Brasil– 1998-2003 (R$ 1,00) ..............................................................................

16

4 Participação percentual da agricultura no valor adicionado bruto a preço básico, por Estado – 1999-2003...........................................................................................

16

5 Participação percentual da agricultura no valor adicionado bruto a preço básico, a nível nacional – 1998-2003......................................................................................

17

6 Participação da população rural e da população ativa na agricultura e relação com o PIB estadual e nacional.................................................................................

18

7 Área cultivada com culturas anuais, perenes e pastagens, em países selecionados, 2002 (1.000 hectares)...............................................................................................

19

8 Participação relativa das área cultivadas com culturas anuais, perenes e pastagens, em países selecionados, 2002 (1.000 hectares).......................................

19

9 Índice relativo de área cultivada com lavouras temporária, permanente e pasto nas Unidades da Federação da Região Norte e Estados selecionados, 1980, 1985 e 1995-1996..............................................................................................................

19 10 Exportação, importação e saldo da balança comercial do Brasil e da Região

Norte (US$ 1,000.00) ..............................................................................................

21 11 Importação da Região Norte por principais países e blocos econômicos 1999 e

2001 (US$ 1,000.00) ...............................................................................................

22 12 Importação da Região Norte por principais países e blocos econômicos,

2002/2004 (US$ 1.000,00).......................................................................................

23 13 Valor da importação por unidades federativas da Amazônia Legal (US$

1,000.00)..................................................................................................................

24 14 Exportação da Região Norte para os principais países e blocos econômicos

1999/2001 (US$ 1,000.00)......................................................................................

246 15 Exportação da Região Norte para os principais países e blocos econômicos –

2002/2004 (US$ 1.000,00).......................................................................................

27 16 Valor da exportação por unidades federativas da Amazônia Legal (US$ mil)....... 28 17 Matriz de Propensão Média a Gastar da agricultura para a Amazônia Legal,

Região Norte e Unidades da Federação (1999)........................................................

30 18 Matriz de Propensão Média a Gastar da pecuária para a Amazônia Legal, Região

Norte e Unidades da Federação (1999)....................................................................

31 19 Matriz de Propensão Média a Gastar do Setor Florestal para a Amazônia Legal,

Região Norte e Unidades da Federação (1999) .......................................................

32 20 Matriz de Propensão Média a Gastar de Agroindústria Vegetal para a Amazônia

Legal, Região Norte e Unidades da Federação (1999).............................................

33 21 Matriz de Propensão Média a Gastar de Agroindústria Animal para a Amazônia

Legal, Região Norte e Unidades da Federação (1999).............................................

34 22 Dependência da agricultura, pecuária, setor florestal, agroindústria vegetal e

animal em relação aos insumos externos (1999) .....................................................

35 23 Percentual da produção da agricultura gasto para o pagamento de salários, lucros

e impostos por região e Estado (1999).....................................................................

35 24 Percentual da produção da pecuária gasto para o pagamento de salários, lucros e

impostos por região e Estado (1999)........................................................................

36

4

25 Percentual da produção do setor florestal gasto para o pagamento de salários, lucros e impostos por região e Estado (1999)..........................................................

36

26 Decomposição da Matriz de Efeito Global (MG) para agricultura da Amazônia Legal os demais efeitos para as atividades a serem trabalhadas em APL (1999)....

37

27 Decomposição da Matriz de Efeito Global (MG) para pecuária na Amazônia Legal os demais efeitos para as atividades a serem trabalhadas em APL (1999)....

38

28 Decomposição da Matriz de Efeito Global (MG) para o setor florestal da Amazônia Legal os demais efeitos para as atividades a serem trabalhadas em APL (1999)..............................................................................................................

39

29 Multiplicadores de produto, emprego, salário e lucro em relação à agricultura para a Amazônia Legal e por Estados (1999) .........................................................

39

30 Multiplicadores de produto, emprego, salário e lucro em relação à pecuária para a Amazônia Legal e por Estados (1999)..................................................................

40

31 Multiplicadores de produto, emprego, salário e lucro em relação ao setor florestal para a Amazônia Legal e por Estados (1999)...........................................................

40

32 Efeitos de encadeamentos produtivos para frente e para trás da agricultura para a Amazônia Legal e por Estados (1999) ....................................................................

41

33 Efeitos de encadeamentos produtivos para frente e para trás da pecuária para a Amazônia Legal e por Estados (1999).....................................................................

41

34 Efeitos de encadeamentos produtivos para frente e para trás do setor florestal para a Amazônia Legal e por Estados (1999)...........................................................

41

35 Área, número de municípios, população total, urbana e rural e densidade demográfica de Estados da Amazônia Legal e das grandes regiões (2000).............

70

36 Rebanho bovino das Unidades da Amazônia Legal e dos principais Estados – 1990/2003.................................................................................................................

92

37 Rebanho bovino entre os principais países selecionados – 1990/2004.................... 93 38 Rebanho bubalino das Unidades da Amazônia Legal e dos principais Estados –

1990/2003.................................................................................................................

94 39 Rebanho bubalino entre os principais países selecionados – 1990/2004................. 94 40 Rebanho suíno das Unidades da Amazônia Legal e dos principais Estados –

1990/2003.................................................................................................................

95 41 Evolução de suprimento de carne de frango, bovino e suíno – 1999/2004.............. 96 42 Ranking da Produção Anual Leite por Estado no Brasil, 2003................................ 96 43 Evolução da produção de leite nos Estados e Regiões, 1998 /2003 (milhão litros). 97 44 Produção, consumo e exportação de pimenta-do-reino, 1989-2004 ....................... 112 45 Produção de pimenta-do-reino nos principais Estados produtores nacionais

(1990-2003) (t).........................................................................................................

112 46 Produção de amêndoa de cacau das Unidades Federativas da Amazônia Legal e

dos principais Estados produtores – 1990/2003 (t) .................................................

113 47 Produção de amêndoas de cacau nos maiores países produtores (1990-2004)........ 113 48 Produção de frutos de dendê nos principais Estados produtores nacionais (1990-

2003) (toneladas)......................................................................................................

113 49 Produção de frutos de dendê nos principais países produtores (1990-2004)

(toneladas)................................................................................................................

114 50 Produção de café em grão das Unidades Federativas da Amazônia Legal e dos

principais Estados produtores – 1990/2003 (t).........................................................

114 51 Produção de urucum nos principais Estados produtores nacionais (1990-2003) (t) 115 52 Produção de borracha plantada nas Unidades Federativas da Amazônia Legal e

dos principais Estados produtores – 1990/2003 (t)..................................................

115

5

53 Produção de látex coagulado procedente do extrativismo nas Unidades Federativas da Amazônia Legal e dos principais Estados produtores - 1990/2003 (t)................

115

54 Produção de látex líquido procedente do extrativismo nas Unidades Federativas da Amazônia Legal e dos principais Estados produtores – 1990/2003 (t) ..............

116

55 Produção de borracha nos principais países produtores– 1990/2004 (t) ................. 116 56 Produção de mandioca em raiz das Unidades Federativas da Amazônia Legal e

dos principais Estados produtores – 1990/2003 (t)..................................................

123 57 Produção de arroz das Unidades Federativas da Amazônia Legal e dos principais

Estados produtores – 1990/2003 (t) ........................................................................

123 58 Produção de feijão das Unidades Federativas da Amazônia Legal e dos principais

Estados produtores – 1990/2003 (t).........................................................................

124 59 Produção de milho das Unidades Federativas da Amazônia Legal e dos

principais Estados produtores – 1990/2003 (t).........................................................

125 60 Participação do Brasil no mercado mundial de milho, 1998 a 2002 (t)................... 126 61 Estimativa de consumo de milho por setor no Brasil, 1999 e 2004 (1.000t)........... 126 62 Produção,exportação e importação de soja no mundo–2003/2004(milhão t) ......... 128 63 Produção de soja das Unidades Federativas da Amazônia Legal e dos principais

Estados produtores – 1990/2003 (t) ........................................................................

137 64 Produção de algodão das Unidades Federativas da Amazônia Legal e dos

principais Estados produtores – 1990/2003 (t) .......................................................

137 65 Produção de cana-de-açúcar das Unidades Federativas da Amazônia Legal e dos

principais Estados produtores – 1990/2003 (t) ........................................................

138 66 Participação de atividades agrícolas nos estabelecimentos de agricultura familiar

na Região Norte – 1995/1996...................................................................................

140 67 Algumas características da agricultura familiar da Região Norte – 1995/1996....... 140 68 Classificação de agricultores familiares na Região Norte – 1995/1996................... 147 69 Características de indicadores da agricultura familiar na Região Norte–

1995/1996.................................................................................................................

148 70 Comparação entre três estratégias de uso da terra na Amazônia, envolvendo

agricultura familiar – 1995/1996..............................................................................

149 71 Produção de hortaliças no Brasil – 1980-2004 (1.000 t).......................................... 150 72 Produção de abacaxi nas Unidades Federativas da Amazônia Legal e dos

principais Estados produtores – 1990/2003 (1.000 frutos)......................................

170 73 Produção de banana nas Unidades Federativas da Amazônia Legal e dos

principais Estados produtores – 1990/2003 (t).........................................................

170 74 Produção de coco nas Unidades Federativas da Amazônia Legal e dos principais

Estados produtores – 1990/2003 (t).........................................................................

171 75 Produção de guaraná nas Unidades Federativas da Amazônia Legal e dos

principais Estados produtores – 1990/2003 (t).........................................................

171 76 Produção de laranja nas Unidades Federativas da Amazônia Legal e dos

principais Estados produtores – 1990/2003 (t).........................................................

172 77 Produção de maracujá nas Unidades Federativas da Amazônia Legal e dos

principais Estados produtores – 1990/2003 (t).........................................................

172 78 Produção de mamão nas Unidades Federativas da Amazônia Legal e dos

principais Estados produtores – 1990/2003 (t).........................................................

173 79 Extração de fruto de açaí nas Unidades Federativas da Amazônia Legal e dos

principais Estados produtores – 1990/2003 (t).........................................................

173 80 Extração de castanha-do-pará com casca nas Unidades Federativas da Amazônia

Legal e dos principais Estados produtores – 1990/2003 (t) ....................................

174 81 Produção e distribuição de polpa de açaí no Estado do Pará (t)............................... 174

6

82 Exportações brasileiras de palmito .......................................................................... 175 83 Produção de palmito nos principais Estados produtores (1990-2003) (t)................ 175 84 Estimativa do destino da produção de guaraná........................................................ 175 85 Exportação de móveis pelos principais Estados em 2003/2004 (US$ 1,00)............ 177 86 Extração de madeira em tora de florestas nativas nos Estados da Amazônia Legal

1990-2003 (m³ ) .......................................................................................................

184 87 Produção de carvão vegetal de floresta nativa nos Estados da Amazônia Legal e

dos principais Estados produtores 1990-2003 (t ) ...................................................

184 88 Produção de madeira em tora para papel e celulose provenientes de plantios na

Amazônia Legal e de Estados selecionados 1990-2003 (m³) .................................

185 89 Produção de madeira em tora provenientes de plantios na Amazônia Legal e nos

principais Estados (1990-2003) (m³ ).......................................................................

185 90 Produção de carvão vegetal de plantios nos principais Estados produtores (1990-

2003) (t ) ..................................................................................................................

186 91 Patentes sobre produtos das plantas amazônicas requeridas em diversos países

desenvolvidos ..........................................................................................................

190 92 Número de casos de malária na Amazônia Legal e variação do período 1999 a

2004..........................................................................................................................

193 93 Venda de fertilizantes ao consumidor final, segundo as unidades da Federação e

as Regiões Geográficas, 1996-2002 (1.000 toneladas/métricas)..............................

201 94 Venda de tratores de rodas em Estados selecionados do Brasil - 1995-2002.......... 202 95 Produção de calcário agrícola por Unidade da Federação, 1997 –2002. (1.000 t)... 202

LIRTA DE FIGURAS

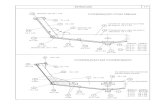

1 Balança comercial da Região Norte, 1990-2004 (US$ 1 milhão)........................... 21 2 Áreas desmatadas da Amazônia Legal, mostrando o Arco do Desmatamento....... 74 3 Mapa dos tipos climáticos (Köppen) da Amazônia Legal....................................... 76 4 Mapa de potencialidades de terras da Amazônia Legal.......................................... 77 5 Mapa de cobertura vegetal da Amazônia Legal...................................................... 79 6 Fases da cultura da pimenta-do-reino no Estado do Pará e suas principais

características ..........................................................................................................

101 7 Produção de cacau em amêndoa do Brasil, Bahia, Pará e Rondônia t)................... 103 8 Posição relativa do Brasil entre os principais países produtores de fruto de dendê 105 9 Produção brasileira e dos principais produtores de borracha natural ..................... 111 10 Importação e exportação de algodão pelo Brasil – 1969/2002................................ 134 11 Importação e exportação de fibra de juta no período 1916-2004............................ 135 12 Produção de juta e malva nos Estados do Amazonas, Pará, Espírito Santo e

Maranhão, no período 1935-2004...........................................................................

135

7

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO................................................................................................................. 11 2 AGRICULTURA NA AMAZÔNIA EM NOVAS DIMENSÕES................................. 14 2.1 AGRICULTURA NA AMAZÔNIA – VISÃO MACROECONÔMICA........................... 14 2.2 OS MACROSSISTEMAS PRODUTIVOS NA AMAZÔNIA........................................... 18 2.3 A INSERÇÃO DA AMAZÔNIA NO MERCADO MUNDIAL........................................ 20 2.4 ANÁLISE DO SETOR PRIMÁRIO NA MATRIZ DE CONTABILIDADE SOCIAL.... 29 3 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA NA AMAZÔNIA....... 42 3.1 O INÍCIO DA COLONIZAÇÃO PORTUGUESA NA AMAZÔNIA............................... 44 3.2 A ENTRADA DO CAFÉ NO BRASIL.............................................................................. 45 3.3 O CICLO DO EXTRATIVISMO DA SERINGUEIRA..................................................... 46 3.4 WICKHAM – A MUDANÇA DO EIXO DA HISTÓRIA................................................. 47 3.5 A DÉCADA DE VINTE – A EXPERIÊNCIA DA FORD E A IMIGRAÇÃO

JAPONESA NA AMAZÔNIA...........................................................................................

48 3.6 A DÉCADA DE TRINTA – A ECONOMIA ACOMODA-SE À CRISE DA

BORRACHA.......................................................................................................................

49 3.7 A DÉCADA DE QUARENTA – A AMAZÔNIA NA II GUERRA MUNDIAL.............. 50 3.8 A DÉCADA DE CINQÜENTA – A CRIAÇÃO DA SPVEA........................................... 50 3.9 A DÉCADA DE SESSENTA – O INÍCIO DA ABERTURA DE RODOVIAS................ 51 3.10 A DÉCADA DE SETENTA – OS GRANDES DESMATAMENTOS NA AMAZÔNIA 53 3.11 A DÉCADA DE OITENTA – O ASSASSINATO DE CHICO MENDES........................ 55 3.12 O FINAL DO MILÊNIO – O CRESCIMENTO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS........... 58 3.13 O INÍCIO DO NOVO MILÊNIO – A INCLUSÃO SOCIAL............................................ 60 3.14 CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................................. 61 4 AMAZÔNIA: MEIO FÍSICO, HUMANO E POLÍTICO............................................. 69 4.1 UM CLIMA CALUNIADO................................................................................................ 74 4.2 O MITO DA PLANÍCIE AMAZÔNICA........................................................................... 77 4.3 A FLORESTA AMAZÔNICA EM PROCESSO DE DESTRUIÇÃO CRÔNICO........... 78 4.4 O MAIOR RIO DO MUNDO............................................................................................. 80 5 PECUÁRIA NA AMAZÔNIA, QUAIS OS RUMOS ?.................................................. 83 5.1 BOVINOS........................................................................................................................... 83 5.2 BUBALINOS...................................................................................................................... 85 5.3 SUÍNOS............................................................................................................................... 86 5.4 AVES................................................................................................................................... 87 5.5 LEITE E DERIVADOS...................................................................................................... 88 5.6 OS DESAFIOS DA PECUÁRIA AMAZÔNICA............................................................... 89 6 DESENVOLVIMENTO COM CULTIVOS PERENES INDUSTRIAIS.................... 98 6.1 PIMENTA-DO-REINO....................................................................................................... 98 6.2 CACAU............................................................................................................................... 99 6.3 DENDÊ............................................................................................................................... 104 6.4 CAFÉ................................................................................................................................... 107 6.5 URUCUM........................................................................................................................... 109 6.6 SERINGUEIRA.................................................................................................................. 109

8

7 SEGURANÇA ALIMENTAR.......................................................................................... 117 7.1 MANDIOCA....................................................................................................................... 117 7.2 ARROZ............................................................................................................................... 119 7.3 FEIJÃO................................................................................................................................ 120 7.4 MILHO................................................................................................................................ 121 8 CULTURAS INDUSTRIAIS DE CICLO CURTO ....................................................... 127 8.1 A SOJA NA AMAZÔNIA.................................................................................................. 127 8.2 A EXPANSÃO DO ALGODÃO........................................................................................ 133 8.3 JUTA E MALVA................................................................................................................ 134 8.4 CANA-DE-AÇÚCAR......................................................................................................... 136 9 AGRICULTURA FAMILIAR......................................................................................... 139 9.1 AGRICULTURA URBANA E HORTALIÇAS NÃO-CONVENCIONAIS..................... 143 9.2 APICULTURA.................................................................................................................... 145 9.3 PESCA, PISCICULTURA, CARCINICULTURA, AQÜICULTURA.............................. 146 10 FRUTICULTURA AMAZÔNICA: APOSTANDO EM MUDANÇAS....................... 151 10.1 OS DESAFIOS DA FRUTICULTURA AMAZÔNICA.................................................... 152 10.2 APRIMORAR AS ESTATÍSTICAS SOBRE FRUTEIRAS.............................................. 153 10.3 POTENCIAL DAS FRUTAS AMAZÔNICAS.................................................................. 155 11 SETOR MADEIREIRO NA AMAZÔNIA..................................................................... 176 11.1 EXTRAÇÃO MADEIREIRA............................................................................................. 176 11.2 SILVICULTURA................................................................................................................ 178 11.3 PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL PARA GUSEIRAS........................................... 181 12 AS GRANDES LIMITAÇÕES DA AGRICULTURA AMAZÔNICA........................ 187 12.1 QUINTA REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA VERSUS CULTO AO ATRASO................ 187 12.2 O QUE PESQUISAR NA AMAZÔNIA: A INTERFACE AGRÍCOLA........................... 188 12.3 FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE EXTENSÃO RURAL..................................... 192 12.4 A SAÚDE NO MEIO RURAL........................................................................................... 193 12.5 TRANSPORTES E ENERGIA ELÉTRICA PARA O MEIO RURAL............................. 194 12.6 A AUSÊNCIA DO ESTADO E O TRABALHADOR RURAL........................................ 195 12.7 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL................................................................................ 197 12.8 ALTO CUSTOS DOS INSUMOS E SUA DISPONIBILIDADE...................................... 198 12.9 A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA AGRÁRIO NA AMAZÔNIA................................... 202 12.10 CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................................. 204 REFERÊNCIAS................................................................................................................ 209

9

APRESENTAÇÃO

A realização dos Estudos Diagnósticos Setoriais pela Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA), entidade vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com o objetivo de subsidiar a elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (PDSA) para o quadriênio 2005-2008 é um produto do Acordo ADA/OEA com a participação da Universidade Federal do Pará. Faz parte, também, de uma nova forma de se perceber o grau de inserção da Região Amazônica no contexto nacional e internacional. Dessa forma, pode-se otimizar as grandes vantagens competitivas regionais no contexto global.

As vantagens competitivas regionais atuais, diferentemente dos cenários regionais do

passado que fundamentavam-se na valorização do extrativismo e produtos da floresta, implicam no entendimento de que a Amazônia é uma região de muitas possibilidades para a geração de riquezas e de desenvolvimento. Nesse contexto, o conceito de desenvolvimento não deve ser compreendido somente no sentido de desenvolvimento econômico. É mais do que isto, trata-se de um desenvolvimento muito mais amplo de natureza includente, que pode ser gerado nas dimensões da economia, da sociedade e do ambiente na Região Amazônica.

Portanto, se formos enumerar as vantagens competitivas regionais, veremos a

composição de um novo padrão produtivo que passa a ser valorizado, e que sai da discussão clássica do industrial e do extrativismo. Vai mais além, contemplando a mineração, a pesca, a indústria, os serviços e o comércio e finanças, além da contínua preocupação da otimização da base infra-estrutural regional. Portanto, no corpo dos estudos ora apresentados, também são valorizados a infra-estrutura nos setores de energia, comunicação e transporte. Isso porque esses setores são sinalizadores de progresso.

Os estudos setoriais elaborados são os seguintes: 1. Produção mineral: industrial e metalurgia; 2. Produção rural: empresarial e familiar; 3. Produção pesqueira: industrial e artesanal; 4. Transformação: industrial e manufatureira; 5. Turismo e artesanato; 6. Comércio formal e informal; 7. Serviços de transporte: fluvial, terrestre e aéreo; 8. Serviços financeiro: bancos e microcrédito; 9. Infra-estrutura física: energia, comunicação e transporte.

Assim, não seria exagero dizer que os estudos setoriais realizados refletem um novo

estágio de desenvolvimento amazônico, fruto do atual momento da complexidade regional e da própria mudança na dinâmica da atual sociedade capitalista mundial. Neste sentido, o que de fato se busca é uma compreensão maior da realidade amazônica solidificada em bases científicas. Mais ainda: propor um paradigma de desenvolvimento sustentável com a valorização dos atores endógenos e o fortalecimento da inclusão social.

DJALMA BEZERRA MELLO

Diretor Geral da ADA

11

1 INTRODUÇÃO

A elaboração do diagnóstico sobre a Produção Rural na Amazônia, envolvendo a Produção Patronal e a Produção Familiar, tem por objetivo subsidiar o Plano de Desenvolvimento da Amazônia (PDA) para o quadriênio 2005-2008. Neste sentido, o aproveitamento das experiências acumuladas pelos pesquisadores regionais, da interpretação dos sucessos e fracassos das tentativas agrícolas anteriores, da compreensão das limitações socioeconômicas e políticas, da inserção da Amazônia no contexto nacional e internacional, serão importantes para delinear propostas coerentes com a realidade local. Por outro lado procura resguardar a organicidade dos diversos estudos que estão sendo desencadeados, permitindo a complementaridade para a elaboração de uma proposta de desenvolvimento adequado para a Amazônia.

O Plano Amazônia Sustentável (PAS) foi lançado em abril de 2004, mas as discussões visando atingir este objetivo decorreu da viagem que o Presidente Lula efetuou no dia 9 de maio de 2003 para Rio Branco. Naquela ocasião o Presidente da República, preocupado em reduzir as desigualdades regionais, determinou ao Ministério da Integração Nacional e ao Ministério do Meio Ambiente a elaboração da proposta do Plano Amazônia Sustentável, contando com a participação dos demais Ministérios e dos governadores das Unidades Federativas da Amazônia Legal.

A proposta elaborada, após as discussões em diversos níveis, procurou efetuar um macro diagnóstico da Amazônia do presente enfocando a sociedade, a sua dinâmica, o processo produtivo e infra-estrutura. A partir deste macro diagnóstico foram elaboradas as estratégias da Amazônia para o futuro. A proposta procura nivelar as informações disponíveis e a inserção entre os diferentes atores regionais, a democratização das informações e a participação da sociedade nos rumos e destinos da Amazônia, a partir deste marco balizador.

Na parte concernente a Produção, o Plano de Desenvolvimento Sustentável procurou enfocar a macroeconomia regional, a produção agropecuária, florestal, aquática, mineral, industrial e a economia urbana. Cabe, portanto, a necessidade de detalhar a partir destes macro programas produtivos, a caracterização de cada setor da economia, procurando detalhar e sugerir medidas que alcancem os objetivos globais do PAS. Os objetivos globais do PAS referem-se a cinco eixos temáticos, a saber: produção sustentável com tecnologia avançada, novo padrão de financiamento, gestão ambiental e ordenamento territorial, inclusão social e cidadania e infra-estrutura para o desenvolvimento.

Entre os resultados que o PAS pretende conseguir com a implementação das políticas públicas estão àquelas relacionadas as atividades produtivas que procurem estancar a expansão indireta da soja pela floresta, o ordenamento da pesca e aquicultura, o estímulo à exportação de produtos das populações tradicionais, a bioprospecção e bioindústria, a extração madeireira mediante o manejo florestal e apoio aos núcleos próximos aos eixos de desenvolvimento. Outra vertente do PAS procura efetuar o ordenamento territorial através do ZEE, reduzir a pressão sobre as terras indígenas e das Unidades de Conservação, a criação de corredores ecológicos, econegócios e serviços ambientais, monitoramento da poluição hídrica, o combate a biopirataria e proteção ao conhecimento tradicional.

12

Em termos de ação espacial, o PAS procura concentrar esforços em três macrorregiões estratégicas: 1) Arco do Povoamento Adensado, que corresponde à borda meridional e oriental, do sul do Estado do Acre ao sul do Estado do Amapá, incluindo o sudeste e nordeste do Estado do Pará; 2) Amazônia Central, que corresponde ao oeste e norte do Estado do Pará e ao vale do rio Madeira, no Estado do Amazonas; 3) Amazônia Ocidental, que consiste no resto do Estado do Amazonas e do vale do rio Juruá, no Estado do Acre.

Este estudo procura compilar informações sobre a Produção Rural na Amazônia, envolvendo a agricultura patronal e familiar (perspectivas, tendências, limitações, mercado, etc.), realçando seus pontos fortes, pontos fracos, possibilidades e limites e principais tendências e as indicações programáticas para o desenvolvimento do setor. Foi efetuada uma análise descritiva da caracterização da agricultura na Amazônia, procurando identificar possíveis sinergias e tendências, com vistas ao estabelecimento de rumos e ações apropriada para a ADA. A listagem de culturas e criações tratados dependeu da disponibilidade de dados, sempre que possível obedecendo os Termos de Referência globais do Plano de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal – Estudos Diagnósticos Setoriais- PDSA 2005-2008.

Qualquer atividade produtiva na Amazônia, apresenta vantagens econômicas, riscos ecológicos, sociais e estratégicos. A sustentabilidade endógena ao sistema dificilmente é alcançada, sempre vai depender de uma sustentabilidade exógena, em termos de energia, nutrientes e outros insumos. Cabe portanto, analisar estas questões com cuidado para reduzir estes riscos previsíveis e atender aos objetivos de geração de renda e emprego. Muitas soluções podem resolver um problema específico, promovendo, contudo, a transferência dos problemas para outras atividades ou segmentos, uma vez que não são independentes. O Presente trabalho está dividido em onze capítulos, sendo os três capítulos iniciais procurando enfocar a macroeconomia do setor agrícola, o processo de desenvolvimento agrícola e o meio físico. Os sete capítulos seguintes procuraram analisar as características agregadas de diversas culturas, criações e atividades extrativas, consideradas mais importantes da atualidade. O capítulo final encerra com as limitações do setor produtivos e as medidas que precisam ser efetivadas para reverter a situação. A proposta defendida neste trabalho é que há necessidade de se fazer uma nova agricultura para a Amazônia, com utilização parcial das áreas desmatadas que constituem a Segunda Natureza para transformar em uma Terceira Natureza, com atividades produtivas mas adequadas e com maior produtividade. A floresta original é a Primeira Natureza. A recuperação das áreas que não deveriam ter sido desmatadas, mediante reflorestamento com espécies arbóreas nativas ou exóticas, dando sentido econômico.

A necessidade de transformar a biodiversidade em algo concreto, mediante a utilização da biodiversidade do passado, do presente e aquelas potenciais. O espaço reservado para a agricultura familiar sobretudo para aquelas atividades que sejam mais intensivas no uso da mão-de-obra, onde a mecanização não seria possível em alguma etapa do processo produtivo

13

e de nichos de mercado específicos. A ênfase que deve ser dada para o reflorestamento na Amazônia, para a atender produção de carvão vegetal, madeiras nobres, celulose, construção civil, energia, entre outros e, sua conseqüente verticalização. Uma política de substituição de importações (nacional e regional) precisa ser considerada para a borracha vegetal, cacau, dendê, hortaliças, frutas, leite, entre as principais. Por outro lado, não se pode desperdiçar as alternativas que se apresentam para algumas atividades consideradas sensíveis como a pecuária e a soja, no contexto de desenvolvimento regional. Estas atividades precisam ser desenvolvidas nas áreas já derrubadas e com alta tecnologia.

Os problemas da Amazônia não são independentes, isso indica que muitas soluções estão fora da região, como a pobreza do Nordeste, as necessidades crescentes de energia, minérios, carne, madeira, do país e do mundo. É interessante observar que o cacau e a seringueira, duas espécies nativas da Amazônia, contribuem para o desenvolvimento agrícola de outras regiões tropicais onde estas culturas foram introduzidas e, atualmente o país é importador desses produtos e que podem repetir para outras plantas. Somente com instituições de pesquisa e de assistência técnica do mais alto nível – bem dotadas de recursos humanos e financeiros – será possível aproveitar o potencial agrícola da Amazônia de forma adequada. Na Amazônia as alternativas tecnológicas que ainda não aconteceram estão atrapalhando a busca de um desenvolvimento mais adequado. Entre outras ações, há necessidade de triplicar o número de pesquisadores e recursos para ciência e tecnologia para equilibrar com 11% da população que vive na região, para gerar alternativas de renda e emprego.

14

2 AGRICULTURA NA AMAZÔNIA EM NOVAS DIMENSÕES

2.1 AGRICULTURA NA AMAZÔNIA – VISÃO MACROECONÔMICA

Num período de 30 anos, a safra de grãos do Brasil quadruplicou, mas a área plantada, que em 1973 era de cerca de 24 milhões de hectares, sequer dobrou de tamanho, alcançando 41 milhões de hectares em 2003. Nesse mesmo período, a oferta de três milhões de toneladas de carnes bovina, suína e avícola multiplicou-se por quase seis, somando 17,8 milhões de toneladas. O caso mais expressivo é o do frango, que saltou de 217 mil para 7,6 milhões de toneladas. Essa expansão também ocorreu com hortaliças, frutas, flores, fibras e essências florestais. Em 2003, o Brasil já era o maior exportador mundial de fumo, suco de laranja, açúcar, álcool, carne bovina, couro curtido e calçados, além do café. Em 2004, ultrapassou os Estados Unidos como maior exportador mundial de carne de frango. Atualmente o agronegócio responde por 33% do PIB nacional e contribui com 42% do valor das exportações e emprega 37% da população economicamente ativa.

No contexto macroeconômico as Unidades Federativas que compõem a Amazônia Legal se caracterizam pela baixa participação no Produto Interno Bruto do país. Considerando a Região Norte, somente, em 2003, alcançou 5,0%, cifra que Estados como Rio Grande do Sul e Paraná, superam com grande folga, somente para citar estes dois exemplos. Em nível das Unidades Federativas da Amazônia Legal, destacam-se os Estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso, com maior participação. Estas participações são, contudo, inferiores a de Estados menores como Santa Catarina e Pernambuco (Tabelas 1 e 2). O crescimento da participação da Região Norte decorreu da redução relativa da Região Sudeste. O estudo do IBGE sobre o PIB municipal mostrou que das 50 cidades com menor PIB em 2002, 48 (96%) eram das regiões Norte (mais precisamente no Estado de Tocantins) e Nordeste (nos Estados do Piauí e Paraíba). O município de Manaus que concentra o quarto PIB municipal (São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal) e o terceiro em renda per capita (R$ 13.534,00) do país (Vitória, Distrito Federal) é conseqüência do recebimento de royalties pelo tráfego de gás natural oriundo do poço de Urucu e do crescimento do parque industrial da capital amazonense (PRODUTO, 2005).

15

Tabela 1 - Participação das Unidades Federativas e Grandes Regiões no Produto Interno Bruto do Brasil– 1998-2003 Fonte: Dados básicos IBGE (2005)

Tabela 2 - Produto Interno Bruto das Unidades Federativas, Grandes Regiões e do país– 1998-2003 (R$ milhão)

Estado 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Rondônia 4.611 5.023 5.625 6.083 7.284 8.492 Acre 1.454 1.557 1.703 1.921 2.259 2.716 Amazonas 15.107 15.555 18.873 20.736 25.030 28.063 Roraima 746 817 1.117 1.219 1.488 1.677 Pará 15.572 16.674 18.914 21.748 25.530 29.215 Amapá 1.501 1.584 1.968 2.253 2.652 3.083 Tocantins 1.941 2.106 2.450 3.067 3.545 4.190 Mato Grosso 9.901 11.701 13.428 14.453 17.888 22.615 Maranhão 7.224 7.918 9.207 10.293 11.420 13.984 Norte 40.933 43.317 50.650 57.026 67.790 77.436 Nordeste 119.319 127.673 144.135 157.302 181.933 214.598 Pernambuco 24.810 26.021 29.127 31.725 36.510 42.261 Sudeste 531.663 567.221 636.394 684.730 758.374 858.723 Sul 159.774 172.856 193.534 213.389 237.729 289.253 Paraná 56.798 61.724 65.969 72.770 81.449 99.000 Santa Catarina 32.434 35.682 42.428 46.535 51.828 62.214 Rio Grande do Sul 70.542 75.450 85.138 94.084 104.451 128.040 Centro-Oeste 62.498 62.779 76.542 86.288 100.202 116.172

Brasil 914.187 973.845 1.101.255 1.198.736 1.346.028 1.556.182 Fonte: Dados básicos IBGE (2005).

Estado 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Rondônia 0,50 0,52 0,51 0,51 0,54 0,5 Acre 0,16 0,16 0,15 0,16 0,17 0,2 Amazonas 1,65 1,60 1,71 1,73 1,86 1,8 Roraima 0,08 0,08 0,10 0,10 0,11 0,1 Pará 1,70 1,71 1,72 1,81 1,90 1,9 Amapá 0,16 0,16 0,18 0,19 0,20 0,2 Tocantins 0,21 0,22 0,22 0,26 0,26 0,3 Mato Grosso 1,08 1,20 1,22 1,21 1,33 1,5 Maranhão 0,79 0,81 0,84 0,86 0,85 0,9 Norte 4,48 4,45 4,60 4,76 5,04 5,0 Nordeste 13,05 13,11 13,09 13,12 13,52 13,8 Pernambuco 2,71 2,67 2,64 2,65 2,71 2,7 Sudeste 58,16 58,25 57,79 57,12 56,34 55,2 Sul 17,48 17,75 17,57 17,80 17,66 18,6 Paraná 6,21 6,34 5,99 6,07 6,05 6,4 Santa Catarina 3,55 3,66 3,85 3,88 3,85 4,0 Rio Grande do Sul 7,72 7,75 7,73 7,85 7,76 8,2 Centro-Oeste 6,84 6,45 6,95 7,20 7,44 7,5

Brasil 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0

16

A transferência dessa riqueza regional no PIB per capita, mostra que a Região Norte apresenta vantagem apenas a da Região Nordeste, que apesar de apresentar um PIB quase três vezes a da Região Norte, este é diluído pelo grande contingente populacional. O PIB per

capita do Estado do Amazonas, como conseqüência do polo industrial da Zona Franca de Manaus, coloca em destaque nacional, depois do Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina (Tabela 3).

Tabela 3 - Produto Interno Bruto per capita por Unidades Federativas, Grandes Regiões e do Brasil– 1998-2003 (R$ 1,00)

Estado 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Rondônia 3.453 3.541 4.030 4.274 5.021 5.743 Acre 2.730 2.865 2.955 3.241 3.707 4.338 Amazonas 5.625 5.646 6.625 7.086 8.331 9.100 Roraima 2.445 2.540 3.370 3.553 4.191 4.569 Pará 2.608 2.710 3.015 3.393 3.898 4.367 Amapá 3.385 3.542 4.024 4.418 4.996 5.584 Tocantins 1.742 1.861 2.090 2.558 2.894 3.346 Mato Grosso 4.093 4.713 5.297 5.584 6.772 8.391 Maranhão 1.308 1.409 1.616 1.781 1.949 2.354 Norte 3.304 3.392 3.870 4.254 4.939 5.512 Nordeste 2.549 2.688 2.998 3.233 3.695 4.306 Sudeste 7.522 7.881 8.713 9.240 10.086 11.257 Sul 6.502 6.922 7.649 8.326 9.156 10.998 Centro-Oeste 5.560 5.442 6.498 7.176 8.166 9.278 Brasil 5.518 5.771 6.430 6.896 7.631 8.694

Fonte: Dados básicos IBGE (2005).

Os Estados que compõem a Amazônia Legal apresentam características específicas que caracterizam àqueles com predominância agrícola, industrial e forte peso no setor terciário, sobretudo de serviços públicos (Tabela 4). No Estado do Amazonas, por exemplo, a agricultura apresenta pequena relevância na composição do PIB estadual, destacando-se a indústria de transformação com mais da metade do seu valor. Pode-se afirmar que os Estados do Mato Grosso e Pará são eminentemente agrícolas, com mais de ¼ da riqueza sendo gerada pelas atividades primárias. Nos Estados mais pobres na geração da riqueza nacional, o peso dos empregos do setor público, se destaca nos Estados do Acre (43,5%), Roraima (56,1%) Amapá (38,7%)

Tabela 4 – Participação percentual da agricultura no valor adicionado bruto a preço básico, por Estado – 1999-2003

Estado 1999 2000 2001 2002 2003 Rondônia 17,5 16,5 15,1 17,2 18,7 Acre 4,7 4,8 5,6 5,7 5,9 Amazonas 2,7 2,3 2,3 4,7 4,3 Roraima 4,2 4,3 4,5 4,0 3,4 Pará 24,5 23,1 23,4 25,6 23,6 Amapá 5,3 4,6 5,1 5,4 3,8 Tocantins 18,8 14,1 14,1 14,1 14,7 Mato Grosso 21,6 26,8 24,5 29,9 36,3 Maranhão 17,6 16,8 17,1 18,0 20,3 Brasil 7,9 7,5 8,3 9,6 10,4

Fonte: Dados básicos IBGE (2005)

17

A contribuição das Unidades Federativas da Amazônia Legal no PIB agrícola nacional é bastante pequena (Tabela 5). Com a exceção dos Estados do Pará e Mato Grosso, os demais Estados apresentam contribuição inexpressiva. Daí o questionamento do alto custo ambiental e social das atividades agrícolas na Amazônia, se relacionar com os níveis de desmatamentos e de violência no campo, por exemplo. Estados como o Paraná apresenta o dobro do PIB de Estados como Pará e Mato Grosso ou, sendo inferior a de Santa Catarina.

Na região Norte, o Estado do Pará é o de maior diversidade de fontes de renda, com a criação de gado e maior produtor de banana, em São Félix do Xingu; produção de alumínio em Barcarena; usina hidrelétrica em Tucuruí e extração mineral no complexo de Carajás, município de Parauapebas. Em Rondônia, o forte é a agropecuária, nos municípios ao longo da rodovia Cuiabá-Porto Velho e nos Estados do Acre, Amapá, Roraima, Tocantins e Amazonas predomina o setor de Serviços, devido, sobretudo, ao peso da Administração Pública. O Estado do Amazonas é um pouco mais diversificado, com as indústrias da Zona Franca, em Manaus, e petrolífera em Coari (PRODUTO, 2005).

Tabela 5 -Participação percentual da agricultura no valor adicionado bruto a preço básico, a nível nacional – 1998-2003

Estado 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Rondônia 0,84 1,14 1,11 0,91 0,95 0,9 Acre 0,08 0,10 0,10 0,11 0,10 0,1 Amazonas 0,48 0,53 0,51 0,46 0,88 0,7 Roraima 0,02 0,04 0,06 0,05 0,05 0,0 Pará 5,03 5,50 5,41 5,17 5,01 4,2 Amapá 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,1 Tocantins 0,44 0,50 0,41 0,42 0,38 0,4 Mato Grosso 2,45 3,23 4,29 3,47 4,05 4,9 Maranhão 1,63 1,83 1,89 1,77 1,58 1,7 São Paulo 23,70 20,79 18,19 26,09 26,56 23,9 Rio Grande do Sul 13,21 13,23 12,45 13,69 12,07 14,8 Paraná 11,12 11,47 10,91 9,48 10,26 12,1 Minas Gerais 11,29 11,45 10,91 8,41 8,24 7,1 Bahia 5,18 5,16 6,22 5,42 6,06 5,1 Santa Catarina 5,75 6,42 7,06 6,29 5,72 6,4 Goiás 3,89 3,67 4,44 4,30 5,34 4,9 Norte 7,01 7,93 7,71 7,24 7,48 6,5 Nordeste 14,75 14,59 16,43 14,35 14,57 13,6 Sudeste 38,06 35,11 32,45 36,62 36,42 32,2 Sul 30,09 31,12 30,42 29,46 28,05 33,4 Centro-Oeste 10,09 11,26 12,99 12,33 13,49 14,3 Brasil 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0

Fonte: Dados básicos IBGE (2005).

A população no Brasil deve crescer a uma taxa anual de 1% no período 2005 – 2014, o que deverá reduzir as pressões sobre o desmatamento na Amazônia. As regiões Norte e Nordeste são os que apresentam o maior percentual da população rural no contexto nacional. Das Unidades da Amazônia Legal, o Maranhão é que apresenta o maior percentual relativo de sua população vivendo no meio rural e o Estado do Amapá, com maior taxa de urbanização. O rebatimento do percentual da população rural com a contribuição da agricultura no PIB estadual revela uma baixa rentabilidade das atividades do setor primário, com exceção dos Estados do Pará e Mato Grosso. A predominância da economia extrativa e da insuficiente verticalização, são as causas principais do baixo valor do PIB agrícola.

18

Tabela 6 - Participação da população rural e da população ativa na agricultura e relação com o PIB estadual e nacional.

Estado População rural (%) 2000

População ativa agricultura (%) 2000

Agricultura no PIB estadual (%)

2002

Agricultura no PIB nacional (%)

2002 Pará 33,50 26,93 25,6 5,01 Acre 33,65 25,63 5,7 0,10

Amazonas 25,78 24,98 4,7 0,88 Roraima 23,88 17,56 4,0 0,05 Amapá 10,98 8,86 5,4 0,11

Tocantins 25,70 27,27 14,1 0,38 Rondônia 35,91 33,14 17,2 0,95 Maranhão 40,49 43,15 18,0 1,58

Mato Grosso 20,62 20,87 29,9 4,05 Norte 30,30 26,45 7,48

Nordeste 30,96 30,32 14,57 Sudeste 9,48 9,11 36,42

Sul 19,07 19,10 28,05 Centro-Oeste 13,27 13,68 13,49

Brasil 18,78 17,56 9,6 100,00 Fonte: Dados básicos IBGE População ativa na agricultura como percentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência, por sexo, grupos de horas habitualmente trabalhadas por semana, em atividades agropecuários, florestais, de caça e pesca em 2000.

2.2 OS MACROSSISTEMAS PRODUTIVOS NA AMAZÔNIA

Quando se divide a área agricultável no mundo pela população que existia em 1900, havia no mundo um pouco mais de 2 hectares de terra para produção de alimentos. Em 1960, a área de terra agricultável per capita baixou para 1,2 hectare e em 2000 diminuiu para 0,5 hectare. Em 2025, a estimativa é que este valor caia para 0,3 hectare. Se considerar para alguns países, a China possui um terço de seu território com deserto, outro terço com montanha e apenas um terço para atividades agrícolas (DIMÁRZIO, 2004). Os Estados Unidos estão chegando ao máximo de sua área agricultável, de 270 a 280 milhões de hectares, no qual a Europa não é diferente. No caso brasileiro, sem incluir a Amazônia, pode-se chegar a 380 milhões de hectares, se incluir as áreas de pastagens (220 milhões), culturas anuais (59 milhões), culturas perenes (8 milhões), florestas cultivadas (5 milhões) e 106 milhões de áreas não exploradas e aptas para agricultura. Isso demonstra o grande potencial da agricultura nacional e da segurança alimentar mundial no futuro.

Se considerar as áreas com culturas permanentes como unidade, pode-se verificar que alguns países se especializaram no cultivo de culturas anuais, outras para pastagens e outras para os cultivos perenes. A disponibilidade de terra e, associados a qualidade do solo e das condições climáticas favoráveis e, vencendo as limitações de mão-de-obra, fizeram dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, especializassem na produção de grãos e na pecuária (Tabelas 7 e 8). Já Indonésia, Malásia e Costa Rica se caracterizaram pelo desenvolvimento de lavouras permanentes tropicais, como seringueira e cacau, estas originárias da Amazônia, dendê, pimenta-do-reino, coqueiro, entre os principais. A disponibilidade de terra no Brasil se destacou na expansão relativa da pecuária e na produção de grãos, a despeito da grande área absoluta com cultivos permanentes, como café, laranja, cacau, reflorestamento, banana, dendê, pimenta-do-reino, caju, etc.

19

Tabela 7 - Área cultivada com culturas anuais, perenes e pastagens, em países selecionados, 2002 (1.000 hectares)

Fonte:Dados básicos FAO (www.fao.org. 30/03/2005).

Tabela 8 - Participação relativa das área cultivadas com culturas anuais, perenes e pastagens, em países selecionados, 2002 (1.000 hectares).

Fonte: Dados básicos FAO (www.fao.org. 30/03/2005).

Tabela 9 – Índice relativo de área cultivada com lavouras temporária, permanente e pasto nas Unidades da Federação da Região Norte e Estados selecionados, 1980, 1985 e 1995-1996.

U. F. 1980 1985 1985-1996

Lavoura anual

Lavoura permanente Pastagem

Lavoura anual

Lavoura permanente Pastagem

Lavoura anual

Lavoura permanente Pastagem

Pará 2,95 1,00 19,54 2,44 1,00 21,06 2,08 1,00 28,41 Acre 2,37 1,00 11,61 3,03 1,00 19,12 3,60 1,00 37,18 Amapá 1,81 1,00 27,46 1,05 1,00 29,47 1,04 1,00 25,15 Amazonas 2,28 1,00 3,92 1,45 1,00 4,07 1,40 1,00 5,40 Rondônia 1,19 1,00 4,42 1,46 1,00 5,11 0,70 1,00 11,49 Roraima 6,15 1,00 389,73 4,98 1,00 267,81 1,07 1,00 23,95 Tocantins (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,86 1,00 491,75 Maranhão 21,46 1,00 77,51 14,11 1,00 63,09 9,20 1,00 65,90 Mato Grosso 10,97 1,00 113,87 14,59 1,00 120,09 17,25 1,00 133,02 São Paulo 2,36 1,00 5,84 3,04 1,00 6,15 2,84 1,00 6,62 Paraná 5,39 1,00 5,80 8,65 1,00 9,55 15,38 1,00 21,44

Nota: (1) criado em 1988. Fonte: Rebello (2004).

País Lavoura Anual

Lavoura Permanente

Pastagens

Brasil 58.980 7.600 197.000 Canadá 45.744 135 29.000 China 142.621 11.335 400.001 Costa Rica 225 300 2.340 Indonésia 20.500 13.200 11.177 Índia 161.715 8.400 11.062 Malásia 1.800 5.785 285 Austrália 48.300 300 398.400 Estados Unidos 176.018 2.050 233.795 Argentina 33.700 1.300 142.000 Japão 4.418 344 428 Mundo 1.404.052 130.257 3.485.339

País Lavoura Anual

Lavoura Permanente

Pastagens

Brasil 7,76 1 25,92 Canadá 338,84 1 214,81 China 12,58 1 35,29 Costa Rica 0,75 1 7,80 Indonésia 1,55 1 0,85 Índia 19,25 1 1,32 Malásia 0,31 1 0,05 Austrália 161,00 1 1.328,00 Estados Unidos 85,86 1 114,05 Argentina 25,92 1 109,23 Japão 12,84 1 1,24 Mundo 10,78 1 26,76

20

A Tabela 9, apresenta o uso das terras das Unidades da Federação da Região Norte e Estados selecionados, segundo as destinações de uso por culturas anuais, perenes e pastagens para os anos de 1980, 1985 e 1995-1996 (REBELLO, 2004).

O Estado do Pará, com base no Censo Agropecuário de 1995-1996, apresentou uma área de pastagem 28,41 vezes maior que a área de terra destinada a lavoura perene. Assim como a área de cultura anual é 2,08 maior que a de cultura perene, reflexo da pecuarização que o Estado vem sofrendo. Outros Estados que apresentam uma grande porção de suas terras destinadas às pastagens foram os Estados do Acre (37,18), Maranhão (65,90), Mato Grosso (133,02) e Tocantins (491,75), em relação as suas respectivas áreas de cultura perene. De certa forma, essas áreas, pelas suas características, podem constituir-se em áreas para inserção da soja nesses Estados. Faz-se necessário o afluxo de investimentos pesados direcionados à recuperação dessas pastagens, sob pena de necessidade da incorporação de novas áreas para manter o crescimento vegetativo dos rebanhos nesses Estados (REBELLO, 2004).

Constata-se, ainda, que ao longo desses 15 anos, 1980 a 1985, o único Estado da Amazônia Legal que teve involução na sua área de pastagem foi o Estado de Roraima, que reduziu seus pastos em 59.219 ha, ou 3,70% do quantitativo destinado a pasto em 1980, uma vez que já possuía áreas naturais em dimensões apropriadas para sua demanda. Os demais Estados expandiram suas áreas na seguintes proporções: Rondônia, 288,10%; Acre, 132,48%; Pará, 65,19%; Mato Grosso, 45,15%; Amazonas, 33,49%; Amapá, 26,25%; Maranhão, 9,52%. O Estado de São Paulo, diminuiu sua área de pastos em 12,08%, enquanto o Estado do Paraná expandiu em 20,96%, tomando como base o ano de 1980. Nota-se, portanto, que todas as Unidades Federativas da Amazônia Legal, tem na pecuária a forma dominante de uso da terra e uma política pública a ser implementada seria a de reduzir esta participação relativa.

2.3 A INSERÇÃO DA AMAZÔNIA NO MERCADO MUNDIAL

A balança comercial da Região Norte vem apresentando déficits desde 1994, atingindo a cifra de mais de 2,26 bilhões de dólares em 1996 e, recuperando somente nos anos de 2003 e 2004. O aumento da renda real das populações mais desfavorecidas, com a implantação do Plano Real, em 1994, promoveu um crescimento na demanda de bens duráveis, fazendo disparar os produtos montados na Zona Franca de Manaus. Dessa forma, as exportações, principalmente de minérios e madeira no Estado do Pará, apesar do crescimento constante nos últimos anos, não foram suficientes para compensar o déficit. Esse desequilíbrio da balança comercial da Região Norte acompanha a tendência nacional verificada a partir de 1995 (Tabela 10). (Figura 1).

21

Figura 1 – Balança comercial da Região Norte, 1990-2004 (US$ 1 milhão).

Tabela 10 – Exportação, importação e saldo da balança comercial do Brasil e da Região Norte (US$ 1,000.00)

Ano Brasil Região Norte

Exportação Importação Saldo Exportação Importação Saldo

1991 31.620.459 21.041.458 10.579.001 1.757.116 1.393.606 363.510

1992 35.792.986 20.544.289 15.248.697 1.825.665 1.264.675 560.990

1993 38.554.769 25.236.991 13.317.778 2.022.870 1.982.773 40.097

1994 43.545.167 33.052.686 10.492.481 2.078.566 2.650.493 -571.927

1995 46.506.281 49.971.895 -3.465.614 2.433.137 4.237.651 -1.804.514

1996 47.746.726 53.301.014 -5.554.288 2.401.378 4.662.037 -2.260.659

1997 52.990.115 61.352.028 -8.361.913 2.571.405 4.735.264 -2.163.859

1998 51.139.862 57.714.365 -6.574.504 2.591.861 3.392.066 -800.205

1999 48.011.444 49.210.314 -1.198.870 2.677.108 3.098.380 -421.272

2000 55.085.595 55.783.343 -697.748 3.321.836 4.275.936 -954.100

2001 58.222.642 55.580.718 2.641.924 3.241.633 3.661.002 -419.368

2002 60.361.786 47.2231.932 13.129.854 3.447.045 3.453.685 -6.640

2003 73.084.140 48.291.040 24.793.100 4.149.496 3.784.579 364.917

2004 96.475.220 62.781.796 33.693.424 5.271.900 4.678.189 593.710 Fonte: Dados básicos MDIC/SECEX - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior/ Secretaria de Comércio Exterior. (www.mdic.gov.br)

As importações da Região Norte provenientes dos Estados Unidos (17,90%), Japão (17,41%), Coréia do Sul (11,77%) e Venezuela (6,38%) representaram, em 2000, mais da metade do total. Essas importações estão relacionadas a combustível e componentes mecânicos e eletrônicos para a indústria de montagem da Zona Franca de Manaus, sem acompanhar o ciclo de vida e de nacionalização dos produtos (Tabelas 11, 12 e 13). No caso de produtos agrícolas, destacam-se as importações de trigo, óleos essenciais e leite, com valores que alcançam 55 milhões de dólares. Somente as importações de leite, em 2000,

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Exportação

Importação

Saldo

22

através da Zona Franca de Manaus, foram superiores a US$ 12 milhões, que não é compensado pela expansão da pecuária leiteira e da indústria de laticínios nos Estados de Rondônia e Pará, destinados à exportação para o Sul e Sudeste do país.

Tabela 11 - Importação da Região Norte por principais países e blocos econômicos 1999 e 2001 (US$ 1,000.00)

Paises/Blocos 1999 2000 2001 Total da Área 3.098.380.30

5 100,00 4.275.936.204 100,00 3.661.001.528 100,00

Total dos principais países 2.971.148.711

95,89 4.108.024.889 96,07 3.500.883.127 95,63 Estados Unidos 657.990.210 21,24 765.445.929 17,90 644.468.019 17,60

Japão 566.878.768 18,30 744.429.948 17,41 695.754.742 19,00 Coréia do Sul 235.507.862 7,60 503.211.922 11,77 505.127.642 13,80

Venezuela 133.516.078 4,31 272.724.900 6,38 88.805.321 2,43 Malásia 151.270.497 4,88 259.218.094 6,06 154.330.772 4,22 China 133.665.910 4,31 224.245.310 5,24 211.528.419 5,78

Formosa 113.033.602 3,65 191.374.698 4,48 144.726.315 3,95 Alemanha 153.027.691 4,94 167.346.747 3,91 129.941.439 3,55

Hong Kong 95.886.815 3,09 136.030.773 3,18 160.577.555 4,39 Itália 86.866.556 2,80 88.902.640 2,08 60.046.240 1,64

Cingapura 55.280.163 1,78 81.465.907 1,91 77.036.105 2,10 Finlândia 129.160.611 4,17 74.083.803 1,73 18.272.898 0,50 Tailândia 36.766.814 1,19 65.664.423 1,54 52.768.843 1,44 México 51.059.273 1,65 55.030.930 1,29 55.025.405 1,50 Filipinas 36.985.991 1,19 54.473.627 1,27 51.239.892 1,40

Reino Unido 32.770.978 1,06 38.253.258 0,89 33.632.271 0,92 Argentina 49.429.595 1,60 36.100.708 0,84 46.530.739 1,27 Indonésia 16.425.825 0,53 36.025.697 0,84 43.063.238 1,18 Holanda 30.202.342 0,97 35.225.402 0,82 30.969.490 0,85 Franca 35.760.416 1,15 32.354.347 0,76 32.456.189 0,89

Russia, Federacão da 21.425.186 0,69 31.765.336 0,74 Arábia Saudita --- --- 31.062.843 0,73

Coveite --- --- 31.044.404 0,73 Colômbia 18.651.906 0,60 27.852.228 0,65 22.167.462 0,61

Africa do Sul 18.392.848 0,59 24.523.816 0,57 69.860.047 1,91 Canadá 62.165.579 2,01 24.282.425 0,57 27.397.189 0,75

Peru 24.252.555 0,78 23.561.928 0,55 32.757.645 0,89 Letônia 10.768.130 0,35 19.091.517 0,45 13.353.550 0,36 Uruguai 12.849.077 0,41 17.320.498 0,41 20.473.812 0,56

Trinidad e Tobago 1.157.433 0,04 15.910.831 0,37 Demais países 127.231.594 4,11 167.911.315 3,93

Principais Blocos Econômicos Asia (Exclusive Oriente

Medio) 1.446.055.56

0 46,67 2.317.603.016 54,20 2.127.836.645 58,12

Estados Unidos (Porto Rico) 658.305.906 21,25 766.356.095 17,92 647.223.163 17,68 Uniao Européia – EU 536.574.687 17,32 508.049.002 11,88 377.370.262 10,31

Aladi (Exclusive Mercosul) 230.038.762 7,42 382.410.624 8,94 201.842.740 5,51 África (Exclusive Oriente

Médio) - - - - 73.495.728 2,01

Oriente Médio 5.420.339 0,17 67.054.711 1,57 - - Demais Blocos 221.985.051 7,16 234.462.756 5,48 233.230.990 6,37

Fonte: Dados básicos MDIC/SECEX - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior/ Secretaria de Comércio Exterior. (www.mdic.gov.br)

23

Tabela 12 - Importação da Região Norte por principais países e blocos econômicos, 2002/2004 (US$

1,000.00) Países 2004 2003 2002

Valor % Valor % Valor % Total da Área 4.678.189.361 100,00 3.783.815.308 100,00 3.453.684.802 100,00 Total dos Principais Países Origem

4.531.333.780 96,86 3.651.899.051 96,51 3.360.497.945 97,30 China 908.853.271 19,43 499.471.039 13,20 345.913.679 10,02 Japao 805.067.782 17,21 738.463.121 19,52 625.193.328 18,10 Coreia, Republica da (Sul 511.724.188 10,94 459.252.743 12,14 422.015.243 12,22 Estados Unidos 502.814.055 10,75 532.196.270 14,07 565.888.116 16,39 Alemanha 234.362.833 5,01 147.589.981 3,90 140.101.915 4,06 Taiwan 227.758.904 4,87 141.310.450 3,73 122.090.705 3,54 Malasia 194.473.012 4,16 175.216.238 4,63 148.502.969 4,30 Filipinas 145.696.158 3,11 173.226.936 4,58 115.264.954 3,34 Mexico 131.887.794 2,82 74.807.795 1,98 32.053.076 0,93 Tailandia 105.257.263 2,25 58.145.513 1,54 50.935.637 1,47 Hong Kong 95.895.638 2,05 98.803.047 2,61 97.978.916 2,84 Argentina 88.204.852 1,89 60.311.326 1,59 66.170.993 1,92 Franca 77.345.821 1,65 53.060.974 1,40 43.808.897 1,27 Cingapura 76.587.661 1,64 65.498.040 1,73 82.361.008 2,38 Peru 63.897.197 1,37 49.597.915 1,31 50.020.348 1,45 Finlandia 47.381.315 1,01 28.646.088 0,76 38.418.294 1,11 Indonesia 37.850.018 0,81 40.887.436 1,08 39.769.098 1,15 Italia 33.489.313 0,72 38.361.233 1,01 36.716.147 1,06 Reino Unido 28.338.821 0,61 19.110.908 0,51 22.888.253 0,66 Hungria 26.160.258 0,56 8.298.898 0,22 Aruba 24.863.157 0,53 India 22.593.968 0,48 9.660.123 0,26 12.259.098 0,35 Espanha 22.144.247 0,47 11.997.352 0,32 15.880.745 0,46 Venezuela 19.924.207 0,43 75.419.048 1,99 154.290.207 4,47 Uruguai 18.908.560 0,40 15.103.895 0,40 19.373.979 0,56 Paises Baixos (Holanda) 18.235.773 0,39 16.324.210 0,43 12.403.510 0,36 Africa do Sul 18.163.576 0,39 12.783.701 0,34 21.984.125 0,64 Suica 14.754.021 0,32 16.675.177 0,44 10.111.524 0,29 Austria 14.495.850 0,31 13.702.139 0,36 12.282.243 0,36 Suecia 14.204.267 0,30 17.977.455 0,48 23.240.101 0,67 Demais Países 146.855.581 3,14 131.916.257 3,49 125.767.694 3,64 Principais Blocos Econômicos Asia (Exclusive Oriente Medio) 3.136.876.645 67,05 2.466.643.407 65,19 2.075.918.166 60,11 Uniao Europeia 564.206.073 12,06 398.811.202 10,54 364.262.289 10,55 Estados Unidos (Porto Rico) 503.771.183 10,77 533.593.546 14,10 568.173.678 16,45 Aladi (Exclusive Mercosul) 232.022.015 4,96 211.395.905 5,59 249.906.162 7,24 Mercado Comum do Sul Mercosul

107.222.870 2,29 75.482.733 1,99 85.883.732 2,49 Demais Blocos 134.090.575 2,87 97.888.515 2,59 109.540.775 3,17

Fonte: Dados básicos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (www.mdic.gov.br)

24

Tabela 13 - Valor da importação por unidades federativas da Amazônia Legal (US$ 1,000.00).

Estados 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Pará 108.631 216.031 338.072 254.404 228.900 257.481 170.891 260.789 255.777 244.003 290.956 268.757

Amapá 30 2.676 25.277 36.742 48.522 17.072 22.061 28.282 11.209 8.224 4.982 28.304

Tocantins - - 8.828 2.394 23.121 37.512 22.464 9.006 2.421 24.048 19.321 2.509

Maranhão 67.283 101.657 195.933 403.326 433.413 316.164 367.102 486.257 830.310 866.470 661.810 735.655

Amazonas 477.841 1.162.666 3.839.041 4.344.291 4.385.451 3.053.918 2.875.600 3.922.058 3.347.108 3.082.021 3.456.570 4.333.618

Roraima 334 1.333 7.544 6.688 5.963 10.234 1.514 4.858 3.439 2.790 2.092 1.868

Rondônia 7.326 6.914 18.428 15.736 17.307 15.000 5.112 45.166 35.865 88.964 9.076 12.184

Acre - 3.506 461 1.782 25.997 849 740 5.777 5.352 3.636 818 573

Mato Grosso 18 22.498 46.348 46.948 85.932 88.402 154.420 90.594 136.541 209.049 276.688 417.669

Brasil 14.331.835 20.661.000 49.971.895 53.301.014 61.352.028 57.714.365 49.210.314 55.783.343 55.580.718 47.240.488 48.291.040 62.781.796

Fonte: Benchimol (1999); MDIC/SECEX - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior/ Secretaria de Comércio Exterior. (www.mdic.gov.br).

24

25

Quanto às exportações da Região Norte, Japão (16,78%), Estados Unidos (14,22%),

Argentina (10,09%), Holanda (6,88%) e Bélgica (6,74%), representaram mais da metade do montante comercializado em 2000 (Tabelas 14 e 15). Considerando-se o ano base 2000, refletindo a tendência verificada nos últimos anos, as importações concentraram-se no minério de ferro (20,52%), nos minerais eletro-intensivos (alumínio, alumina, bauxita) (23,64%) e caulim (4,51%) e em recursos naturais como a madeira e derivados (11,27%), castanha-do-pará (0,83%), palmito (0,27%), óleo de pau-rosa (0,03%), camarões (0,63%), peixes ornamentais (0,08%), peixes congelados (0,05%), produtos agrícolas como pimenta-do-reino (1,81%), óleo de dendê (0,22%), soja (0,11%), café (0,03%) e couros (0,03%). Dessa forma a idéia associada à Amazônia, de que a biodiversidade seria o maior filão para as exportações teve pouco em nenhum desdobramento significativo, com exceção da madeira. As exportações de soja, que estão sendo utilizadas como justificativas para as construções de hidrovias, ferrovias, asfaltamento e abertura de novas estradas, são insignificantes no valor das exportações da Região Norte. Quanto aos recursos naturais, estes ao longo da história passaram por diversos ciclos econômicos, sendo substituídos quando são esgotados ou quando surgem novas áreas produtoras mais competitivas.

26

Tabela 14 - Exportação da Região Norte para os principais países e blocos econômicos 1999/2001 (US$ 1,000.00)

Países/Blocos 1999 2000 2001

Total da Área 2.677.108.208 100,00 3.321.836.207 100,00 3.241.633.266 100,00 Total dos Principais Países 2.474.725.322 92,44 3.137.687.541 94,46 3.094.702.810 95,47

Japão 549.611.956 20,53 557.410.370 16,78 497.308.229 15,34

Estados Unidos 367.189.121 13,72 472.425.607 14,22 536.447.735 16,55

Argentina 124.087.232 4,64 335.118.530 10,09 295.702.283 9,12

Holanda 86.969.189 3,25 228.561.184 6,88 191.887.017 5,92

Bélgica – Luxemburgo 186.716.111 6,97 223.731.744 6,74 208.429.473 6,43

Australia 62.917.232 2,35 152.551.568 4,59 79.733.319 2,46

França 103.741.305 3,88 133.899.392 4,03 145.603.114 4,49

Alemanha 148.160.632 5,53 132.772.830 4,00 146.301.419 4,51

Itália 123.256.438 4,60 99.842.955 3,01 92.128.553 2,84

Noruega 67.104.648 2,51 95.930.627 2,89 93.852.153 2,90

Espanha 86.572.027 3,23 93.827.325 2,82 89.780.535 2,77

Coréia do Norte 91.134.647 3,40 72.885.631 2,19 76.990.686 2,38

China 56.836.230 2,12 71.755.141 2,16 130.042.555 4,01

Canadá 58.245.480 2,18 59.889.482 1,80 51.635.068 1,59

Venezuela 49.510.404 1,85 57.270.972 1,72 68.241.562 2,11

Colômbia 39.249.494 1,47 56.089.465 1,69 65.020.206 2,01

México 38.119.403 1,42 49.231.253 1,48 42.075.635 1,30

Reino Unido 35.309.456 1,32 40.244.431 1,21 52.896.568 1,63

Chile 11.921.354 0,45 23.928.960 0,72 38.317.378 1,18

Portugal 26.636.083 0,99 22.553.437 0,68 20.591.755 0,64

Paraguai 17.237.921 0,64 19.394.637 0,58 16.634.905 0,51

Gana 5.921.918 0,22 17.040.599 0,51

Austria 7.741.813 0,29 15.937.115 0,48 10.015.745 0,31

Peru 6.874.295 0,26 15.919.796 0,48 16.832.061 0,52

Coréia do Sul 68.622.074 2,56 15.717.461 0,47 21.542.885 0,66

Filipinas 8.720.016 0,33 15.389.017 0,46

Uruguai 12.455.035 0,47 15.335.821 0,46

Romênia 7.715.181 0,29 14.685.142 0,44

Hong Kong 7.886.914 0,29 14.477.623 0,44 13.077.686 0,40

Virgens, Ilhas (Americanas) 18.261.713 0,68 13.869.426 0,42

Demais Países 202.382.886 7,56 184.148.666 5,54

Principais Blocos Econômicos

União Europeia – EU 828.845.282 30,96 1.017.820.402 30,64 986.607.769 30,44

Asia (Exclusive Oriente Medio) 806.362.846 30,12 763.957.824 23,00 764.811.931 23,59

Estados Unidos e Porto Rico 376.819.331 14,08 479.143.562 14,42 561.611.932 17,32

Mercado Comum do Sul – Mercosul 153.780.188 5,74 369.848.988 11,13 321.391.192 9,91

Aladi (Exclusive Mercosul) 152.363.980 5,69 208.894.980 6,29 241.247.638 7,44

Demais Blocos 358.936.581 13,41 482.170.451 14,52 365.962.804 11,29

Fonte: Dados básicos MDIC/SECEX - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior/ Secretaria de Comércio Exterior. (www.mdic.gov.br)

27

Tabela 15 - Exportação da Região Norte para os principais países e blocos econômicos – 2002/2004 (US$

1,000.00) Países 2004 2003 2002

Valor % Valor % Valor % Total da Área 5.271.899.8

54 100,0

0 4.149.496.1

48 100,0

0 3.447.045.2

52 100,0

0 Total dos Principais Países dDestino

4.945.099.393

93,80 3.930.821.930

94,73 3.249.404.823

94,27 Estados Unidos 1.085.845.6

90 20,60 1.126.568.4

68 27,15 911.353.10

6 26,44

Japao 620.532.297

11,77 570.892.453

13,76 453.997.092

13,17 China 358.455.38

9 6,80 215.205.59

6 5,19 153.226.81

5 4,45

Belgica 339.715.449

6,44 254.380.824

6,13 303.574.189

8,81 Alemanha 326.019.93

7 6,18 200.108.12

9 4,82 190.597.16

2 5,53

Argentina 308.267.263

5,85 163.986.654

3,95 68.321.518 1,98 Franca 235.189.95

5 4,46 180.303.49

0 4,35 149.718.78

1 4,34

Paises Baixos (Holanda) 190.252.420

3,61 182.875.550

4,41 144.714.411

4,20 Espanha 181.518.91

6 3,44 101.420.24

5 2,44 85.850.656 2,49

Italia 153.123.387

2,90 105.453.483

2,54 90.457.856 2,62 Noruega 148.745.98

2 2,82 147.601.53

7 3,56 50.747.475 1,47

Coreia, Republica da (Sul) 146.464.818

2,78 78.421.411 1,89 44.614.776 1,29 Canada 129.103.64

1 2,45 112.159.55

5 2,70 70.139.996 2,03

Mexico 81.602.571 1,55 69.259.613 1,67 82.366.828 2,39 Colombia 72.326.099 1,37 73.764.830 1,78 62.892.383 1,82 Reino Unido 58.914.229 1,12 52.864.294 1,27 71.377.915 2,07 Chile 57.965.807 1,10 44.459.668 1,07 41.280.004 1,20 India 56.504.866 1,07 701.806 0,02 Venezuela 55.334.675 1,05 32.772.794 0,79 75.759.766 2,20 Finlandia 53.243.784 1,01 24.126.796 0,58 18.334.939 0,53 Portugal 51.247.761 0,97 26.322.589 0,63 21.939.332 0,64 Filipinas 33.476.194 0,63 16.643.324 0,40 14.539.336 0,42 Peru 29.879.419 0,57 35.285.005 0,85 37.132.002 1,08 Irlanda 28.695.503 0,54 19.979.630 0,48 12.376.471 0,36 Taiwan 28.273.906 0,54 14.372.317 0,35 2.601.000 0,08 Romenia 24.816.260 0,47 18.292.306 0,44 7.097.423 0,21 Hong Kong 23.997.357 0,46 22.061.187 0,53 14.450.710 0,42 Bulgaria 23.270.988 0,44 69.150 --- Turquia 22.301.724 0,42 15.315.715 0,37 10.774.642 0,31 Panama 20.013.106 0,38 25.153.511 0,61 34.155.266 0,99 Demais Países 326.800.46

1 6,20 218.674.21

8 5,27 197.640.42

9 5,73

Principais Blocos Econômicos Uniao Européia 1.687.577.2

13 32,01 1.194.233.1

52 28,78 1.110.847.2

55 32,23

Asia (Exclusive Oriente Medio) 1.281.969.271

24,32 929.170.044

22,39 726.075.395

21,06 Estados Unidos (Inclusive Porto Rico)

1.093.055.729

20,73 1.134.062.164

27,33 922.069.079

26,75 Mercado Comum do Sul - Mercosul

327.854.621

6,22 175.153.120

4,22 82.429.847 2,39 Aladi (Exclusive Mercosul) 319.662.38

3 6,06 265.429.05

4 6,40 308.767.73

9 8,96

Demais Blocos 561.780.637

10,66 451.448.614

10,88 296.855.937

8,61 Fonte: Dados básicos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (www.mdic.gov.br)

26

Tabela 16 - Valor da exportação por unidades federativas da Amazônia Legal (US$ mil).

Estados 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Pará 393.367 1.548.034 2.181.437 2.117.178 2.263.850 2.209.014 2.135.947 2.441.181 2.289.061 2.266.833 2.677.521 3.804.690

Amapá 39.707 57.623 65.792 101.515 64.117 62.352 45.028 35.999 30.466 16.367 19.563 46.874

Tocantins - - 235 1.416 9.797 13.419 8.024 8.311 3.919 16.208 45.581 116.466

Maranhão 84.870 442.620 671.361 681.460 744.598 635.918 662.962 758.245 544.329 652.375 739.798 1.231.085

Amazonas 52.679 178.291 138.349 143.954 193.489 266.131 429.151 772.678 851.220 1.064.503 1.299.922 1.157.573

Roraima 411 182 4.357 7.117 2.583 2.482 1.713 2.586 4.378 6.022 3.831 5.273

Rondônia 4.093 9.454 37.761 27.753 37.362 37.630 55.652 59.535 56.760 73.294 97.741 133.361

Acre 102 2.660 5.206 2.445 207 834 1.294 1.546 5.830 3.818 5.337 7.663

Mato

Grosso

- 253.996 426.252 659.307 927.091 652.661 741.095 1.033.354 1.395.758 1.795.792 2.186.158 3.102.504

Brasil 25.639.000 31.414.000 46.506.281 47.746.726 52.990.115 51.139.862 48.011.444 55.085.595 58.222.642 60.361.786 73.084.140 96.475.220

Fonte: Benchimol (1999); MDIC/SECEX - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior/ Secretaria de Comércio Exterior. (www.mdic.gov.br).

28

29

2.4 ANÁLISE DO SETOR PRIMÁRIO NA MATRIZ DE CONTABILIDADE SOCIAL

2.4.1 Matriz de propensões médias a gastar

A Matriz de Propensão Média a Gastar demonstra o quanto o setor primário compra dos demais setores para gerar o valor bruto da produção. As limitações dessa análise decorrem dos dados serem de 1999, no qual já ocorreram grandes transformações no setor agrícola, coeficientes fixos, rigidez nos preços dos produtos e insumos e da capacidade de resposta linear aos estímulos exógenos. Os dados básicos foram retirados do trabalho desenvolvido por Santana et al (2005), que representa o primeiro esforço nesse sentido efetuado na Amazônia Legal.

Em relação à agricultura, pecuária e o setor florestal, as Tabelas 17 a 19 mostram que os aumentos no valor bruto da produção apresentam grandes gastos no setor de comércio e transportes, válida para todas Unidades Federativas da Amazônia Legal. Estes multiplicadores variam do mínimo de R$ 20,20 até R$ 46,40 para o comércio para cada R$ 1.000,00 no valor bruto da produção e de R$ 13,50 a R$ 29,50 nos transportes. Isso é uma clara indicação da importância de melhorar as estradas na Amazônia Legal, que constituem grandes limitações para o setor agrícola, cujos efeitos não são sentidos na prática. Esta avaliação também não difere para o setor da pecuária e florestal.

30

Tabela 17 - Matriz de Propensão Média a Gastar da agricultura para a Amazônia Legal, Região Norte e Unidades da

Federação (1999)

Produto/Setor Amazô

nia

Legal

Região

Norte

AC AM AP MA MT PA RO RR TO

Agricultura 0,0438 0,0458 0,0307 0,0297 0,0173 0,0265 0,0373 0,0002 0,0466 0,0566 0,0284

Pecuária 0,0078 0,0081 0,0091 0,0075 0,0065 0,0078 0,0066 0,0076 0,0079 0,0164 0,0110

Extrativismo mineral 0,0029 0,0027 0,0003 0,0034 0,0027 0,0013 0,0029 0,0022 0,0030 0,0020 0,0041

Mineral metálico 0,0002 0,0003 0,0006 0,0016 0,0012 0,0001 0,0000 0,0000 0,0002 0,0004 0,0000

Máq.equip. automobilístico 0,0002 0,0002 0,0007 0,0013 0,0009 0,0001 0,0000 0,0000 0,0002 0,0004 0,0000

Madeira, mobiliário 0,0005 0,0004 0,0008 0,0009 0,0006 0,0000 0,0006 0,0000 0,0001 0,0002 0,0000