Socrates e a Educacao Para as Virtudes

-

Upload

joao-vitor -

Category

Documents

-

view

6 -

download

0

description

Transcript of Socrates e a Educacao Para as Virtudes

-

Faculdade de Educao da Universidade de So Paulo

Scrates e a educao para as virtudes

Julho de 2014

No presente ensaio, buscarei comentar um pouco sobre a viso de Scrates na

educao das virtudes para o povo grego, baseado em trabalhos como a defesa de Scrates

ou Protgoras de Plato.

Antes de tudo, importante elaborar minha viso sobre o conceito de virtude (aret),

e como tal virtude era encarada pelo povo grego e por Scrates. Para tal, importante definir

ainda outro conceito, o de eudaimonia.

Eudaimonia um termo de traduo difcil, sendo muitas vezes considerado como o

sinnimo de felicidade. Contudo, uma traduo melhor seria viver uma vida boa. Verifica-

se j nessa traduo uma contraposio interessante entre o conceito de felicidade que

temos hoje, de um sentimento interior, algo psicolgico, com o de eudaimonia, que envolve

uma prtica, atos e palavras.

Assim, diferentemente de uma felicidade como algo privado e interior, os gregos

valorizavam a boa vida como algo pblico, a ser visto e reconhecido pelos outros. Esse

posicionamento claro no prprio modo de vida ateniense. Os cidados davam grande valor

aos momentos em que passavam nas praas pblicas, interagindo com outras pessoas.

Dentro de uma sociedade heroica como a grega, o indivduo mais prximo da

eudaimonia seria aquele dotado de qualidades guerreiras, que o favorecessem em combate.

Assim, qualidades visveis como a fora e vigor fsico, a coragem e a sagacidade eram o que

distinguia um indivduo dos demais. Dizia-se que esses indivduos que possuam distino

possuam virtude, ou aret.

Franklin Leopoldo e Silva em seu trabalho Felicidade dos filsofos pr-Socrticos aos

contemporneos (2007) explora essa relao entre a eudaimonia e a tica do herosmo, e um

pouco da condio trgica do heri grego. Ele explica a vinculao entre a tica grega e uma

vida que vale a pena ser vivida. Para os gregos, o aret era providncia divina, os deuses

davam essas qualidades para indivduos que, ento, se distinguiam dos mortais comuns,

devendo esses escolhidos (os aristi) provarem seu valor constantemente para os deuses. E

seria nessas aes que ele justificaria sua prpria existncia.

A prtica heroica seria da ordem da prxis (ao), no sendo instrumental nem medida

pelos resultados. Estaria relacionada com a tica teleolgica grega, na qual h um

desprendimento, os gregos agiam eticamente pois esse era o seu dever, somente com a

finalidade de viver uma boa vida. Estaria tambm relacionada com a coragem, um equilbrio

entre a covardia e a temeridade.

Os gregos encaravam as virtudes como uma ddiva dos deuses para os aristi

escolhidos, e acreditavam que tais virtudes dependiam do sangue. Assim, a deteno de

virtudes seria encarada como um capricho divino, no sendo algo passvel de ser ensinado.

-

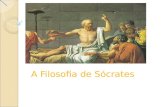

Scrates, um dos maiores filsofos gregos, viveu em um perodo no qual a sociedade

grega passava por uma crise em seus valores. Crise, na definio da filsofa Hannah Arendt,

o momento em que perdemos nossas respostas originais sem perceber que elas originalmente

constituam respostas. o momento em que precisamos parar, separar as coisas, tomar um

novo rumo definido em novos critrios e escolhas. Scrates viveu entre o perodo de transio

do auge da hegemonia ateniense e o seu declnio aps a derrota para Esparta na guerra do

Peloponeso.

O perodo da hegemonia ateniense foi caracterizado pelo surgimento e proeminncia

da poltica numa forma mais semelhante com a que conhecemos hoje, caracterizada pela

isonomia e isegoria. O advento da forma de vida nas plis teve como caractersticas a

transferncia do poder exclusivo aos aristi para todos os cidados. A partir dessa evoluo

complexa e sofisticada, que alguns gostam de chamar de nascimento da democracia, o dilogo

passa a assumir um papel extremamente importante, como ferramenta de poder poltico.

nesse contexto que se d o dilogo Protgoras de Plato, que narra o encontro

entre Scrates e Protgoras, este um sofista e considerado um dos homens mais sbios de sua

poca. O encontro entre os dois sbios, filsofo e sofista, representa um grande antagonismo

entre duas possveis formas de usar a palavra da o uso do termo pharmakon para

representar as palavras (pharmakon pode ser um remdio ou um veneno, filsofos usam as

palavras de forma parcimoniosa como um remdio para a alma, enquanto os sofistas seriam

acusados de usar as palavras e sua retrica como um veneno, como instrumentos para vencer

argumentos e suceder na poltica).

Werner Jaeger em seu livro Paidia A Formao do Homem Grego (1995, p. 620

647) faz uma leitura sobre o dilogo. Em Protgoras, Scrates compara a sabedoria como o

alimento para a alma e como o caminho para a eudaimonia. Essa postura pode ser vista

tambm em A Defesa de Scrates de Plato, quando justifica o fato de estar estudando,

mesmo condenado a morte (ora, mas estamos todos condenados a morte). O filsofo defende

ainda que o conhecimento deve servir para formar cidados pblicos. J Protgoras (que

representa a classe dos sofistas em geral) defende a importncia do conhecimento em si, que

a alma pode ser formada e que o conhecimento um instrumento que pode ser utilizado em

benefcio da vida privada de seu detentor, algo muito semelhante ao pensamento que temos

hoje na formao acadmica.

No dilogo, h um debate interessante sobre a possibilidade ou no de se ensinar a

virtude poltica. Scrates defende o ponto de vista da maioria ateniense, que a aret

dependeria do indivduo e de caprichos divinos, no podendo ser ensinada. Utiliza para

defender sua posio dois argumentos: que todos so iguais perante a poltica, de modo que

no faria sentido ensin-la; e que grandes polticos no tentavam passar suas virtudes polticas

para seus filhos, deixando que estes pastassem livremente e desenvolvessem suas

habilidades.

J Protgoras da opinio contrria, que a virtude pode ser ensinada, e utiliza

argumentos fortssimos para defender sua opinio. Seu principal argumento o de que h a

censura moral de opinies polticas, ora, se virtude poltica algo com o qual se nasce e

inerente ao indivduo, no se poderia fazer nenhum tipo de censura ou mrito, pois s se pode

avaliar moralmente aquilo que do controle do homem.

-

No dilogo Protgoras, como se pode ver, j se aponta um dos posicionamentos de

Scrates no ensino das virtudes. O filsofo defendia que a virtude no era algo que podia ser

ensinado. Contudo, para Scrates o desenvolvimento da virtude no indivduo no tem a ver

com passar informaes, mas com o domnio, o agir com a certeza de que o que se faz

correto. Nesse aspecto, um professor pode despertar tais valores em seus discpulos atravs

de reflexes e aes, ainda que seja impossvel passar os valores para ele. Scrates ainda

defende o ensino de virtudes como um bem pblico, para a melhoria e prosperidade da

cidade.

Enquanto Protgoras defende o aprendizado de virtudes como algo de fora para

dentro, ou seja, de um sofista para o seu discpulo, Scrates defende que o desenvolvimento

de virtudes algo de dentro para fora, com o discpulo no centro do desenvolvimento de tal

concepo.

Assim, Scrates defende que para desenvolver suas virtudes, um indivduo deve ser

capaz de questionar e interpretar o mundo no qual est inserido. Defende ainda que as

vontades da plis no se dissociam da vontade do indivduo, seu desenvolvimento de valores

representa o desenvolvimento de sua cidade. Scrates enxerga a o desenvolvimento das

virtudes da populao ateniense como seu dever moral.

nesse contexto que se d o julgamento do filsofo em A Defesa de Scrates.

Scrates julgado e condenado por corromper a moral da juventude, pois levantava

questionamentos sobre a moral da poca e criticava diversas noes coletivas comuns do

perodo. Acredita-se que por essas tentativas de melhorar o senso de justia dos atenienses,

no se mantendo passivo frente ao que acredita ser o desenvolvimento da imoralidade na

cidade, que Scrates condenado.

Define-se assim o posicionamento do filsofo frente ao ensino de virtudes. Ainda que

Scrates no acreditasse na virtude como algo que pudesse ser passado de um indivduo para

o outro, ele acreditava que um professor teria as condies de ajudar seu aluno a desenvolver

a virtude em seu interior, atravs do questionamento de suas aes e palavras. Scrates ainda

julgava que tinha o dever moral, como cidado ateniense que busca o desenvolvimento de sua

cidade, de auxiliar os jovens a se tornarem pessoas crticas e questionadoras.

-

Referncias bibliogrficas e leituras adicionais

Carvalho, Jos Srgio. Notas de aula da disciplina EDF0115 - Filosofia da Educao I.

2014.

Jaeger, Werner. Paidia A Formao do Homem Grego. So Paulo, Martins Fontes,

1995.

Plato. A defesa de Scrates. So Paulo, Abril Cultural, 1978.

Plato. Protgoras. Belm, EUFPA, 2002.

Silva, Franklin. Felicidade dos filsofos pr-socrticos aos contemporneos. So

Paulo, Claridade, 2007.