UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA UFBA PROGRAMA DE … Cristina... · AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DA...

Transcript of UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA UFBA PROGRAMA DE … Cristina... · AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DA...

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA

FACULDADE DE EDUCAÇÃO (FACED)

ANA CRISTINA SANTANA MATOS

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DA QUALIFICAÇÃO DE

VOLUNTÁRIOS CONTADORES DE HISTÓRIAS EM HOSPITAIS: O CASO DA ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER, EM SALVADOR-BAHIA

Salvador

2012

ANA CRISTINA SANTANA MATOS

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DA QUALIFICAÇÃO DE

VOLUNTÁRIOS CONTADORES DE HISTÓRIAS EM HOSPITAIS: O CASO DA ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER EM SALVADOR-BAHIA

Dissertação apresentada ao Programa de

Pós Graduação em Educação, da

Faculdade de Educação da Universidade

Federal da Bahia como requisito parcial

para obtenção do grau de Mestre em

Educação.

Orientador: Profa.Dra. Alessandra Santana

Soares Barros.

Salvador

2012

SIBI/UFBA Faculdade de Educação – Biblioteca Anísio Teixeira Matos, Ana Cristina Santana. Avaliação de resultados da qualificação de voluntários contadores

de histórias em hospitais: o caso da associação Viva e Deixe Viver, em Salvador-Bahia / Ana Cristina Santana Matos. – 2012.

193 f. Orientadora: Profª Drª. Alessandra Santana Soares Barros.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Educação, 2012.

1. Avaliação. 2. Qualificações profissionais. 3. Competência

funcional. 4. Voluntários nos hospitais. 5. Humanização da assistência a saúde.I. Barros, Alessandra Santana Soares. II. Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Educação. III. Título

CDD 371.26 – 22.ed.

TERMO DE APROVAÇÃO

ANA CRISTINA SANTANA MATOS

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DA QUALIFICAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS

CONTADORES DE HISTÓRIAS EM HOSPITAIS:

O CASO DA ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER EM SALVADOR-BAHIA.

Dissertação aprovada como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Educação,

Universidade Federal da Bahia, pela seguinte banca examinadora:

________________________________________ Profa.Dra. Alessandra Barros

(Orientadora)

Doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e Profa. da Faculdade de Educação da

Universidade Federal da Bahia – FACED

__________________________________

Profa. Dra. Isabella Pinto

Doutora em Administração pela Universidade Federal da Bahia e Profa. do Instituto de Saúde Coletiva da

Universidade Federal da Bahia – ISC

__________________________

Prof.Dr. Uaçai Lopes

Doutor. em Educação pela Universidade Federal da Bahia e Prof. da Universidade Estadual de Feira de Santana

– UEFS

Salvador, de de 2012.

Ao meu querido Deus.

À família, aos amigos, aos mestres.

Aos participantes da pesquisa e aos que

me ajudaram nesta trajetória.

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela sua unção.

A meus pais, Neide Leão e Dejair Matos, pelo amor e incentivo.

A meus irmãos, Cristiane Matos, Felipe Leão e aos sobrinhos Beatriz Silva e Victor Hugo,

pelo amor que compartilhamos

À Professora Orientadora Alessandra Barros, pelos ensinamentos e por me incentivar a

acreditar em mim mesma, quando tudo parecia difícil.

Ao Professor Robinson Tenório, pelo apoio nos momentos cruciais deste trabalho e por me

acolher no grupo de pesquisa em avaliação, que muito me tem ensinado a caminhar nesta

trajetória de pesquisadora. Muito obrigado, professor, pela sua constante presença, mesmo

quando não está perto!

À professora Regina Antoniazzi, pela confiança.

A Raymundo Dantas, amigo querido, que sempre me motivou a crescer e aprender coisas

novas.

A Mávila Andrade e Luciene Leite, pela ajuda e dedicação em todos os momentos.

A Márcia Simões, por me ter apresentado novas possibilidades de estudo na área de

treinamento.

A Valdir Cimino e a todos os membros da Associação Viva e Deixe Viver, por

compartilharem sonhos.

Aos voluntários, que, presentes ou não na pesquisa, foram a razão de este trabalho existir e

por me ensinarem que a solidariedade é possível.

A Miriam Borges, por todo o apoio nos momentos cruciais deste trabalho.

Ao grupo de pesquisa, por compartilhar conhecimentos e pelos amigos que nos tornamos

nesta trajetória acadêmica.

Às amigas Ângela, Conceição e Luciana, pelas orações semanais na minha casa, o que me deu

força na presença de Deus.

Processos e técnicas são menos importantes do que

as suas atitudes. Deve também sublinhar-se que é a

maneira como as suas atitudes e os seus processos

são apreendidos que é importante para o paciente,

de uma importância crucial.

Carl Rogers, 1961

RESUMO

MATOS, Ana Cristina. Avaliação de resultados da qualificação de voluntários contadores de

histórias em hospitais: o caso da Associação Viva e Deixe Viver em Salvador-Bahia. 2012.

193f. Dissertação (Mestrado em Educação)-Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012.

Há crescente preocupação com a capacitação de voluntários que prestam trabalho sem

remuneração a entidades públicas ou privadas em forma de ajuda humanitária. Discussões

sobre a qualificação desses sujeitos têm logrado dimensões novas no Brasil e no mundo. Esta

dissertação apresenta uma pesquisa de avaliação de resultados da qualificação oferecida aos

voluntários de uma entidade não governamental que propõe a humanização de hospitais – a

Associação Viva e Deixe Viver. O estudo de caso teve um recorte no Município de Salvador e

avaliou, a partir de uma amostra de 51 sujeitos, os resultados da qualificação nos níveis

conhecimento e atitude. A pesquisa de campo utilizou metodologias que integraram a

abordagem quantitativa e qualitativa, com triangulação de disciplinas, teorias, métodos e

dados. Verificou-se que o treinamento oferecido pela Associação contribui no nível de

conhecimento, sendo este grupo avaliado após três anos de formados. O nível atitude, por não

ser verificado na prática, não foi avaliado em profundidade, mas trouxe resultados

importantes para a pesquisa. As contribuições dos grupos focais, cujo objetivo foi avaliar o

treinamento a partir da percepção dos participantes, aprofundaram e trouxeram elementos

importantes para construção da avaliação. Resultados foram encontrados no nível de

habilidades interpessoais, mesmo não sendo foco do estudo. As conclusões da pesquisa

apresentam novos desafios para estudos na área.

Palavras-chave: Avaliação, Qualificação, Competências, Voluntariado, Humanização na

Saúde.

ABSTRACT

MATOS, Ana Cristina. Evaluation of the qualification results of story tellers in hospitals: the

case of the Associação Viva e DeixeViver in Salvador-Bahia. 2012. 193f. Dissertation

(Master’s Degree in Education)- Federal University of Bahia, Salvador, 2012.

There is growing concern about the training of volunteers who work without pay, for provide

public or private entities, as a form of humanitarian aid. Discussions about the qualification of

these individuals have gained new dimensions in Brazil and worldwide. This dissertation

presents the research on the results of the evaluation of the qualifications offered to

volunteers, by a nongovernmental entity which proposes more humanized hospital services –

the Associação Viva e Deixe Viver. The case study, restricted to the city of Salvador,

evaluated from a sample of 51 subjects, the results of their qualification levels in terms of

knowledge and attitude. The field research used a methodology which integrates quantitative

and qualitative approaches, with triangulation of disciplines, theories, methods and data. The

training, offered by the Association, was found to qualify the volunteer at the knowledge

level. This group was evaluated after three years of graduation. The attitude level, while not

being specifically verified in practice, has not been evaluated in depth, but has brought

important results for the research. The contributions of the focus groups, which aimed to

evaluate the training from the participants’ perceptions, deepened and brought important

elements for the construction of the evaluation. Some results were found for the interpersonal

level skills even though these were not focused in the study. The findings present new

challenges for further researches in the area

Keywords: Evaluation, Qualification, Skills, Volunteer, Humanization in Health.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Exemplo de avaliação diagnóstica, formativa e somativa no contexto escolar.... 20

Quadro 2 – Síntese das Concepções de Qualificação (Manfredi, 1998).................................. 36

Quadro 3 – Síntese das Principais Concepções sobre o Conceito de Qualificação................. 37

Quadro 4 – Modelo utilizado de escala de 7 pontos ..............................................................101

LISTA DE FIGURAS

Figura 1– Mapa conceitual das cinco primeiras dimensões da avaliação............................. 23

Figura 2 – Modelo de Avaliação Integrado e Somativo....................................................... 28

Figura 3 – Módulo Princípios e Diretrizes da Associação Viva e Deixe Viver.................... 108

Figura 4 – Fundamentos Filosóficos do Voluntariado.......................................................... 109

Figura 5 – Planejamento Pessoal e Gestão do Tempo........................................................... 110

Figura 6 – Vivendo Positivamente......................................................................................... 110

Figura 7 – Ambientação Hospitalar..................................................................................... 112

Figura 8 – A Arte de Contar Histórias.................................................................................. 113

Figura 9 – Processo de Morrer e Morte................................................................................ 114

Figura 10 – Vivência Terapêutica.......................................................................................... 115

Figura 11 – Folclore Infantil.................................................................................................. 116

Figura 12 – Treinamento em Hospitais.................................................................................. 117

Figura 13 – Médias Gerais dos Módulos Avaliados.............................................................. 118

Figura 14 – Resultado da Questão de Correspondência dos Módulos Avaliados.............. 118

Figura 15 – O que você recomendaria que o Contador evitasse fazer no Hospital.............. 120

Figura 16 – Eu não faltaria à Contação de Histórias............................................................. 121

Figura 17 – Quando uma Contação de Histórias não saiu como o esperado........................ 122

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Número de Contadores formados em Salvador................................................... 89

Tabela 2 – Controle de Frequência da Atividade Voluntária................................................. 90

Tabela 3 – Evasão de Voluntários Contadores de Histórias.................................................. 99

Tabela 4 – Perfil de Atuação dos Voluntários Contadores de História................................ 105

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABRH Associação Brasileira de Recursos Humanos

APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CEBs Comunidades Eclesiais de Base

CHA Conhecimento, Habilidade e Atitude

CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

IAVE Association for Volunteer Effort

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

GTH Grupo de Trabalho em Humanização

LBA Legião Brasileira de Assistência

MAIS Modelo de Avaliação Integrado e Somativo

ONGs Organizações Não Governamentais

OSCIP Organização da Sociedade Civil de Interesse Público

PNH Política Nacional de Humanização

PNHAH Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar

SPSS Statistical Package for Social Sciences

SUS Sistema Único de Saúde

TD&E Treinamento, Desenvolvimento e Educação

VFI Volunteer Function Inventory

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO..................................................................................................................... 16

1 AVALIAÇÃO...................................................................................................................... 19

1.1 UMA DISCUSSÃO CONCEITUAL DA AVALIAÇÃO................................................. 19

1.2 AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS EM TREINAMENTO............................................ 24

1.2.1 Avaliação de Resultados em Treinamento................................................................... 29

1.3 DISCUSSÕES ACERCA DO CONCEITO DA QUALIFICAÇÃO E DA

COMPETÊNCIA ................................................................................................................ 30

1.4 QUALIFICAÇÃO: REFLETINDO SOBRE A DIMENSÃO DO CONCEITO............. 34

1.5 COMPETÊNCIAS: REFLETINDO SOBRE A DIMENSÃO DO CONCEITO ............ 37

1.6 A INTERDEPENDÊNCIA ENTRE A COMPETÊNCIA E A APRENDIZAGEM ..... 40

2 VOLUNTARIADO........................................................................................................... 42

2.1 CONCEITO E HISTÓRIA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO..................................... 42

2.2 A IDEOLOGIA DA CULTURA MODERNA DO VOLUNTARIADO...................... 47

2.3 FACES DA SOLIDARIEDADE: ALTRUÍSMO E EGOÍSMO................................... 53

2.4 IDENTIDADE, MOTIVAÇÕES E BENEFÍCIOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO. 56

2.5 PROFISSIONALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO VOLUNTÁRIA.............. 59

2.6 VOLUNTARIADO NA SAÚDE: ESPECIFICIDADES................................................. 61

3 O HOSPITAL E O CONTEXTO DA HUMANIZAÇÃO NA SAÚDE....................... 65

3.1 O AMBIENTE HOSPITALAR................................................................................ 65

3.2 HUMANIZAÇÃO E DESUMANIZAÇÃO NO CONTEXTO DA SAÚDE.......... 68

3.3 A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO – PNH........................................... 73

3.4 A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E DO BRINCAR NO

CONTEXTO HOSPITALAR ................................................................................................. 77

4 DESCRIÇÃO DO ESTUDO DE CASO E MÉTODO................................................ 81

4.1 DESCRIÇÃO DO CASO............................................................................................. 81

4.1.1 Descrição do Caso em Nível Nacional.......................................................................... 81

4.1.2 Descrição do Caso realizado em Salvador-Bahia.......................................................... 86

4.1.2.1 Início das atividades da Associação Viva e Deixe Viver junto à Santa Casa......... 87

4.1.2.2 Descrição e Objetivos do Projeto Pedagógico avaliado em Salvador.................... 89

4.2 A DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA E OS OBJETIVOS DA PESQUISA............... 93

4.2.1 Fontes e Dados.............................................................................................................. 96

4.2.2 Categorias e Subcategorias........................................................................................... 97

4.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA.......................................................................... .. 97

4.3.1 Caracterização e Escopo do Estudo.............................................................................. 98

4.3.2 Seleção e Caracterização da Amostra............................................................................ 99

4.3.3 Instrumentos e Medidas............................................................................................... 100

4.4 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS...........................................................................102

4.4.1 Coleta de Dados.............................................................................................................103

4.4.2 Registro..........................................................................................................................104

4.4.3 Análise de Dados...........................................................................................................104

5 RESULTADOS.............................................................................................................. 105

5.1 RESULTADOS DA PESQUISA QUANTITATIVA............................................. 105

5.1.1 Características dos Sujeitos da Pesquisa...................................................................... 105

5.1.2 Nível Conhecimentos.................................................................................................. 107

5.1.2.1 Resultado geral de cada módulo avaliado............................................................. 117

5.1.2.2 Resultado da questão de correspondência............................................................. 118

5.1.3 Nível Atitude.......................................................................................................... 119

5.2 RESULTADOS PESQUISA QUALITATIVA.............................................................. 122

5.2.1 Análise das Questões Abertas do Questionário...................................................... 123

5.2.2 Análise do Grupo Focal........................................................................................ ..... 132

5.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS............................................................................. 15 7

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................... 163

REFERÊNCIAS................................................................................................................ 168

APÊNDICES ....................................................................................................................... 178

ANEXO................................................................................................................................. 193

16

INTRODUÇÃO

O trabalho voluntário, também denominado voluntariado, é o exercício de uma

atividade espontânea realizada por uma pessoa para beneficiar outras pessoas, grupos e

organizações, sem remuneração por tal prestação de serviço.

Voluntários são assim pessoas que, através da doação de suas potencialidades e

talentos, ajudam a uma causa social.

Há crescente preocupação com a capacitação de voluntários que prestam trabalho sem

remuneração em entidades públicas ou privadas em forma de ajuda humanitária. A discussão

sobre a qualificação desses sujeitos tem ganhado dimensões novas no Brasil e no mundo.

A profissionalização do trabalho voluntário é tema discutido a partir da década de 90,

e um dos instrumentos em nível mundial desta discussão foi a “Declaração Universal do

Voluntariado”, aprovada pela Association for Volunteer Effort (IAVE), em conferência

realizada na cidade de Paris, em 1990. Nela, aparecem ferramentas de gestão do trabalho

voluntário, e, como deveres da entidade que atua com voluntários, preconiza garantir

treinamento apropriado e fazer avaliação regular dos serviços por eles prestados.

O voluntariado, além de trazer satisfações para si, pode favorecer a instituição que o

promove. Especificamente no meio hospitalar, fortemente estruturado e cientificista, esse tipo

de contribuição incrementa a humanização dos cuidados.

O setor saúde tem como missão cuidar do mais precioso valor humano – a vida.

Segundo Moniz e Araújo (2006), é crucial pesquisar com maior profundidade o treinamento

oferecido aos voluntários, acompanhando e avaliando os programas de capacitação e

formação fornecidos no âmbito das instituições, especialmente no que concerne à saúde.

Esses autores ainda apontam uma questão muito importante trazida em pesquisas

sobre voluntariado na saúde: na sua maioria, os hospitais contam apenas com a própria

disposição e empenho dos indivíduos, que voluntariamente atuam sem preparo ou

acompanhamento, ao contrário do profissional da saúde, que pode se apoiar na formação e no

aparato técnico.

O voluntário necessita de qualificação e educação permanente para o seu

aprimoramento, neste caso específico, na área hospitalar, que requer, além de conhecimento

de sua atividade, atitudes diante de situações como perdas e mortes, presentes no hospital.

17

Este estudo teve como objetivo avaliar os resultados da qualificação oferecida a

voluntários, que são contadores de histórias, formados em uma Associação denominada Viva

e Deixe Viver, no Município de Salvador, Bahia.

Com a perspectiva de atuar em prol da humanização em hospitais, a Associação Viva

e Deixe Viver foi fundada em agosto de 1997, em São Paulo, e tem como missão promover

entretenimento, cultura e informação educacional através do estímulo à leitura e ao brincar.

Visa transformar a internação hospitalar de crianças e adolescentes em um momento mais

alegre e agradável, contribuindo positivamente para o bem-estar de seus familiares e equipe

multidisciplinar. Atualmente, a instituição se distribui em nove estados no Brasil, sendo a

pesquisa realizada no Município de Salvador, Bahia.

A instituição pesquisada é uma entidade sem fins lucrativos, não governamental,

certificada pelo Ministério da Justiça como Organização da Sociedade Civil de Interesse

Público – OSCIP, conforme Lei no 9.790, de 23/03/1999.

Escolhida como caso, por ser uma instituição a trabalhar com voluntários de forma

profissionalizada no campo da saúde, já formou em Salvador, em parceria com a Santa Casa

de Misericórdia da Bahia, através do Hospital Santa Izabel, 155 voluntários contadores de

histórias desde 2007.

Esta dissertação teve a seguinte questão como problema de pesquisa : Um programa e

qualificação para voluntários contarem histórias em hospitais consegue desenvolver

competências requeridas para sua atuação no complexo ambiente hospitalar ?

A avaliação proposta nesta pesquisa privilegia a avaliação de resultados, sendo o

conhecimento e as atitudes, os níveis avaliados neste estudo.

A discussão de treinamento, qualificação e competência privilegiou neste estudo o

contexto da formação do trabalhador voluntário com a sua especificidade de atividade, que

não é em forma de emprego nem geradora de renda, mas se situa como trabalho. Assim, a

proposta é avaliar os resultados do treinamento que é oferecido aos voluntários para atuarem

em hospitais.

Este trabalho está dividido em seis partes: a primeira apresenta o referencial teórico

construído a partir da revisão de literatura de quatro grandes temas: Avaliação, Avaliação de

Treinamento, Qualificação e Competências; a segunda apresenta o referencial teórico sobre o

sujeito da pesquisa – o voluntário; a terceira discute o campo de práticas do voluntariado, o

hospital, e discute a Política de Humanização; a quarta parte apresenta o método, incluindo:

(a) descrição do caso; (b) delimitação do problema e os objetivos da pesquisa; (c) perguntas e

objetivos da pesquisa; (d) delineamento da pesquisa; (e) procedimentos operacionais.

18

A quinta parte apresenta e discute os resultados encontrados. Finalmente, na sexta

parte, são apresentadas as considerações finais, recomendações, contribuições e limitações da

pesquisa.

19

1 AVALIAÇÃO

1.1 UMA DISCUSSÃO CONCEITUAL DA AVALIAÇÃO

Existem diversas abordagens que tratam sobre o que é avaliação. O conceito da

avaliação e a sua finalidade estão inter-relacionados.

De acordo com Lopes (2009), avaliação é uma atividade que consiste no levantamento

de informações fidedignas e precisas sobre um objeto ou processo para subsidiar uma tomada

de decisão com vistas à melhoria do objeto ou processo. Para esse autor, a avaliação comporta

três grandes momentos:

(a) o primeiro momento do diagnóstico, de busca de informações de qualidade, ou

seja, fidedignas e precisas;

(b) o segundo momento de julgamento, de tomada de decisão, em que as informações

previamente levantadas, organizadas e analisadas servirão de subsídio para uma tomada de

decisão com relação ao processo de avaliação;

(c) e, finalmente, faz parte ainda da avaliação, um terceiro momento que é o uso dessa

decisão no sentido de melhoria do processo.

Segundo Tenório (2010), o conceito de avaliação é uma construção eminentemente

social e histórica, que nasce gradativamente e tem-se consolidado nos últimos anos à medida

que as relações sociais se modificam.

A prática da avaliação, portanto, depende de fatores como: objetivos da pesquisa,

perfil de quem avalia interesses institucionais e, principalmente, os pressupostos que norteiam

o trabalho.

Para Oskamp (1981), há dois grandes tipos de avaliação: a avaliação formativa e a

somativa.

A avaliação formativa analisa programas em seus vários estágios, focalizando o

processo no qual eles operam e produzindo um retorno para ajudar a desenvolver sua

operação. A pesquisa formativa é, frequentemente, menos elaborada do que a avaliação feita

posteriormente e menos preocupada com delineamentos de rigor científico e com a

significância estatística.

Já a avaliação somativa é aplicada em um estágio posterior à avaliação, analisa,

principalmente, os resultados do programa e inclui monitoração de operações, avaliação de

impacto e análise de eficiência. Por se deter nos resultados, a avaliação somativa busca a

20

verificação e não a descoberta, ou seja, centra-se claramente na verificação do quanto o

programa cumpriu seus objetivos e que outros efeitos ele gerou.

Gouveia (2006), afirma que, de modo a contemplarmos todos os objetivos, funções,

efeitos e momentos dos diferentes tipos de avaliação, deveremos ainda fazer referência a

outro propósito possível da avaliação – o diagnóstico.

A consideração desta função avaliativa acaba por fazer com que a avaliação atravesse

todo o processo formativo:

(a) no primeiro nível, interpretando os dados da situação (diagnóstico);

(b) no segundo nível, acompanhando e corrigindo os processos de elaboração

(regulação);

(c) no terceiro nível, averiguando o alcance dos objetivos definidos (classificação).

Num dado contexto de aprendizagem escolar, pôde-se exemplificar a avaliação

diagnóstica, formativa e somativa a partir do quadro abaixo:

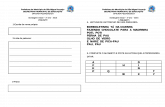

Quadro 1 – Exemplo de avaliação diagnóstica, formativa e somativa no contexto escolar.

DIAGNÓSTICA FORMATIVA SOMATIVA

Objetivo

Saber se, em dado momento,

os alunos dispõem ou não

dos conhecimentos e

capacidades necessárias para

enfrentar uma aprendizagem

Objetivo

Regular e proporcionar um

duplo feedback (professor e

aluno)

Objetivo

Fornecer um balanço de

determinada etapa, permitir

uma decisão quanto ao

futuro escolar

Momento

– No início

Momento

– Durante todo o processo

de aprendizagem

Momento

– No final

Função

– Prognóstico

Função

– Regulação

Função

– Atribuição de uma

classificação (situa os

alunos uns em relação aos

outros)

Fonte: GOUVEIA (2006, p.79). Portugal. Jan. 2006.

21

A avaliação comporta, portanto, diferentes objetivos e funções e será discutida

historicamente neste capítulo, ainda que sucintamente.

Segundo Tenório (2010), a avaliação emerge nos primeiros anos do século XX e vai

adquirindo diferentes conformações ao longo deste último século. Existem dimensões da

avaliação que correspondem a elementos constitutivos da ideia contemporânea de avaliação e

que foram reconhecidas paulatinamente, estando cada dimensão relacionada a um momento

histórico, o que torna possível falar em quatro dimensões da avaliação: medida, objetivo,

julgamento e negociação.

Irei recorrer ainda a esse autor para examinar o surgimento, ao longo da história, das

cinco dimensões que constituem uma definição da avaliação:

Inicialmente, a primeira geração de avaliadores no início do século XX,

primeiro momento de reflexão sistemática sobre avaliação, considerou que

avaliar era medir; o papel do avaliador era o de quantificar, estabelecer

medida, de aplicar testes, e, portanto, nessa primeira concepção de avaliação

praticamente a avaliação se identificava com o diagnóstico quantitativo,

como a atividade de medida da realidade.

Este tipo de avaliação foi insuficiente, pois a avaliação deve considerar os

objetivos do processo e verificar se aqueles objetivos estão sendo atingidos –

sendo esta uma reflexão elaborada pela segunda geração de avaliadores, já

na década de cinqüenta, que avançou na compreensão da avaliação

entendendo – a como sendo uma verificação da adequação ou não dos

objetivos previamente estabelecidos no processo.

Desta forma, a avaliação deixava de ser simplesmente um diagnóstico

quantitativo, uma medida, para ser também uma análise qualitativa da

consecução dos objetivos do processo avaliado. No conjunto, avaliar

significava diagnosticar o objeto, qualitativa e quantitativamente, verificando

os objetivos e analisando o grau de consecução destes objetivos. Nesta

concepção de avaliação, como diagnóstico, a avaliação se assemelha

fortemente à pesquisa, e o papel do avaliador se aproxima do papel do

pesquisador.

Isto se revelou posteriormente insuficiente, e já nos anos setenta, a idéia de

que na avaliação era preciso tomar uma decisão com base no diagnóstico

(considerando os objetivos e suas medidas) tomou conta da nova geração de

avaliadores e passou-se a ter uma idéia de avaliação mais rica, em que o

julgamento, como forma de tomada de decisão, passou a ser essencial. O

avaliador passa a ter uma função adicional semelhante à do juiz, que julga e

decide com base nas evidências. (TENÓRIO, 2010, p.17-18).

Durante a década de 60, afirmam Tenório e Lopes (2010), surge um tipo de avaliação

que põe em evidência a preocupação com a resolução de problemas sociais mais relevantes e

a aplicação de métodos com rigor científico.

22

De acordo com Calmon (apud TENÓRIO; LOPES, 2010), os trabalhos de Michael

Sriven e Donald Campbell destacam-se por trazer contribuições marcantes: uma tipologia

para a teoria de avaliação, introduzindo a distinção entre avaliação formativa, com o objetivo

de gerar feedback para a melhoria do programa, e avaliação somativa, objetivando o

julgamento do mérito do programa.

Mais recentemente, nos anos noventa, a ideia de que essa tripla concepção de medir,

verificar objetivos e julgar era inadequada, colocou em consideração a ideia de negociação

como elemento inerente à avaliação.

O modelo, com base na metáfora do avaliador como juiz que detém o poder extremado

na avaliação, é criticado por não atender a interesses dos avaliados.

A demanda social colocada pela sociedade contemporânea é que os envolvidos no

processo devem participar, tanto na definição da avaliação, quanto das etapas de diagnóstico,

da tomada de decisão, bem como do uso dos seus resultados.

Segundo Roche (2002), os projetos não podem ser julgados como tendo sido um

“sucesso” ou “fracasso”, se as percepções daqueles que a intervenção pretende beneficiar,

divergem drasticamente dos funcionários do projeto ou de um avaliador externo. Valorizar a

sabedoria e o julgamento das pessoas comuns é, portanto, um elemento crítico de qualquer

processo de avaliação.

Na proposta de construção de um significado atual de avaliação, Tenório (2010)

propõe que interessados pela avaliação participem também da melhoria do processo proposto.

A essa quarta dimensão, adiciona uma quinta, de avaliação, que conforma a ideia da avaliação

como envolvimento, comprometimento. Tanto o avaliador como interessados passam a ter

compromisso com a melhoria do objeto ou processo avaliado.

O mapa conceitual dessas cinco dimensões proposto por Tenório (2010, p.19) inclui a

dimensão do compromisso, sendo um aspecto social da avaliação:

23

Figura 1 – Mapa conceitual das cinco primeiras dimensões da avaliação.

Fonte: TENÓRIO (2010, p.19).

No mapa da Figura 1, pode-se observar o triplo caráter da avaliação: avaliação é, ao

mesmo tempo, (1) pesquisa (aspecto técnico da avaliação); (2) gestão (aspecto político da

avaliação); e (3) compromisso com a sustentabilidade (aspecto social da avaliação).

As avaliações podem analisar organizações, funções, procedimentos, políticas,

projetos, etc. Segundo Araújo (2005), avaliar é atribuir valor, e, por mais objetivados que

sejam os métodos avaliatórios, os valores atribuídos carregam, em si, a subjetividade do

avaliador.

É premente considerar a participação dos atores e, principalmente, dos usuários, na

avaliação. De fato, essa é uma questão que precisa ser considerada, porque, em última

instância, os programas são desenhados em função de seus beneficiários.

Uma investigação que pretenda desvendar um objeto de natureza qualitativa

deve, obrigatoriamente, prever a utilização de uma estratégia que permita a

apreensão dos sentidos dos fenômenos, e, ao mesmo tempo, respeite sua

complexidade, riqueza e profundidade. (UCHIMURA; BOSI, 2002.

p.1.568).

As metodologias quantitativas e qualitativas são importantes na construção da

avaliação, e uma não substitui a outra, sendo na maioria das vezes complementares.

ASPECTO TÉCNICO DA

AVALIAÇÃO

INTELIGÊNCIA:

A busca da verdade VONTADE:

Capacidade de tomar decisões

AMOR:

Capacidade de

reconhecer o outro

DIAGNÓSTICO TOMADA DE DECISÃO

MELHORIA DE

PROCESSO

DISTANCIAMENTO APROXIMAÇÃO

MEDIDA

(QUANTITITIVA)

OBJETIVOS

(QUALITATIVA)

JULGAMENTO

(DECISÃO INDIVIDUAL)

NEGOCIAÇÃO

(DECISÃO COLETIVA) COMPROMISSO

1ª

dimensão

2ª

dimensão

3ª

dimensão

4ª

dimensão

5ª

dimensão

ASPECTO POLÍTICO DA

AVALIAÇÃO

ASPECTO SOCIAL

DA AVALIAÇÃO

24

1.2 AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS EM TREINAMENTO

Antes de conceituar e apresentar a avaliação, é importante fazer a distinção de

conceitos importantes que envolvem o estudo da área. Para tanto, irei utilizar como referência

as bases conceituais desenvolvidas na área de Treinamento, Desenvolvimento e Educação –

TD & E, que diferenciam informação, instrução, treinamento, desenvolvimento e educação.

Segundo Vargas e Abbad (2006), informação é uma forma de indução de

aprendizagem, podendo ser definida como módulos ou unidades organizados de conteúdo,

disponibilizados em diferentes meios, com ênfase nas novas tecnologias da informação. Pode-

se dar, por exemplo, por meio de portais corporativos, links, bibliotecas virtuais, boletins,

folhetos e similares.

Já instrução pode ser definida como uma forma mais simples de estruturação de

eventos de aprendizagem, que envolve definição de objetivos e aplicação de procedimentos

instrucionais. É utilizada para transmissão de conhecimentos, habilidades e atitudes simples

por intermédio de eventos de curta duração, como aulas e similares. Os materiais podem

assumir a forma de cartilhas, manuais, roteiros, etc., podendo em alguns casos, ser

autoinstrucionais.

O treinamento, segundo esses autores, já é um conceito que comporta várias definições

na literatura, embora inúmeras destas possuam coerência entre si. A definição de Goldstein

(1991, apud VARGAS; ABBAD, 2006) é que treinamento é uma aquisição sistemática de

atitudes, conceitos, conhecimento, regras e habilidades que resultem na melhoria do

desempenho do trabalho.

Outra definição importante é trazida pelo United Kingdom Department of

Employment (1971, apud LATHAM, 1988), que se refere a treinamento como o

desenvolvimento sistemático de padrões de comportamento, atitudes, conhecimentos-

habilidades, requeridos por um indivíduo, de forma a desempenhar adequadamente uma dada

tarefa ou trabalho.

Segundo Nadler (1984, apud VARGAS; ABBBAD, 2006), a expressão

desenvolvimento tem uma única e identificada função: refere-se à promoção de aprendizagem

para empregados (ou não), visando ajudar a organização no alcance dos seus objetivos. É uma

aprendizagem voltada para o crescimento individual, sem relação com um trabalho específico.

25

A definição de educação aplicada ao contexto do trabalho, segundo ainda esse autor, é

uma aprendizagem para preparar o indivíduo para um indivíduo para um trabalho diferente,

porém identificado, em um futuro próximo.

Vargas e Abbad (2006) propõem alguns exemplos de ações educacionais que podem

estar associados a cada um dos diferentes tipos de conceito:

(a) Informação: módulos ou unidades organizadas de informações e conhecimentos,

disponibilizados em diferentes meios (portais, links, textos impressos, bibliotecas virtuais,

banco de dados, materiais de apoio a aulas, folhetos e similares;

(b) Instrução: forma mais simples de estruturação de eventos de aprendizagem, que

envolve definição de objetivos e aplicação de procedimentos instrucionais. É utilizada para

transmissão de conhecimentos, habilidades e atitudes simples e fáceis de transmitir ou

desenvolver por intermédio de eventos de curta duração. Os materiais assumem a forma de

cartilhas, manuais, roteiros, aulas e similares, podendo, em alguns casos, ser

autoinstrucionais;

(c) Treinamento: eventos educacionais de curta e média duração, compostos por

subsistemas de avaliação de necessidades, planejamento instrucional e avaliação, que visam

melhoria do desempenho funcional, por meio da criação de situações que facilitem a

aquisição, a retenção e a transferência da aprendizagem para o trabalho. A documentação

completa de um evento educacional dessa natureza contém a programação de atividades,

textos, exercícios, provas, referências e outros recursos;

(d) Desenvolvimento: refere-se ao conjunto de experiências e oportunidades de

aprendizagens, proporcionadas pela organização e que apoiam o crescimento pessoal do

empregado sem, contudo, utilizar estratégias para direcioná-lo a um caminho profissional

específico. Gera situações similares aos demais tipos de ações educacionais, porém, neste

caso, constituem-se apenas em ferramentas de apoio e estímulo a programas de

autodesenvolvimento como os de qualidade de vida e gestão de carreira;

(e) Educação: programas ou conjuntos de eventos educacionais de média e longa

duração que visam a formação e qualificação profissional contínuas dos empregados. Incluem

cursos técnicos profissionalizantes, cursos de graduação, cursos de pós-graduação lato sensu

(especialização) e stricto sensu (mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado)

As avaliações de Programas de formação não são iguais. Segundo Mourão e Palácios

(2006), existem não apenas uma variação em relação ao conteúdo do programa a ser avaliado

(que, por vezes, demanda dos avaliadores um conhecimento específico da área), como

também uma variação em relação aos tipos de avaliação. Assim, os avaliadores necessitam

26

conhecer os tipos de avaliação e identificar o mais indicado para aquele determinado

programa de formação profissional.

Para Mourão (2004), a avaliação é um processo que necessariamente inclui algum tipo

de coleta sistemática de dados.

Essas definições mostram que não se trata apenas de um evento isolado, mas do estudo

de um fenômeno complexo.

Panceri (2007, p. 54) afirma que a avaliação consiste em verificar se a formação está

dando resultados. A formação só tem sentido se forem levados em conta os seus resultados e

“[...] para ultrapassar esta questão, é necessário saber colocar o problema, sabendo o que se

quer avaliar, por que e em que condições esta avaliação é realizável”. Outro aspecto relevante

para autora é a utilidade: a quem servem os resultados da avaliação e a que se destinam?

Interrogar-se sobre os efeitos da formação pressupõe que se tenham previamente definidas

tais questões.

Borges-Andrade (2002) define avaliação de treinamento como um processo que inclui

sempre algum tipo de coleta de dados, usado para se emitir um juízo de valor a respeito de um

treinamento, ou um conjunto de treinamentos.

Para Goldstein (apud MOURÃO, 2004), avaliação é a coleção sistemática de

informações descritivas e de julgamento, necessárias para tornar efetivas as decisões de

treinamento relativas a seleção, adoção, valor e modificação de várias atividades

instrucionais, compreendendo medidas relativas ao que acontece durante o treinamento

(avaliação de processo) e medidas relativas aos resultados posteriores ao treinamento. Medir

resultados refere-se a critérios, tais como aprendizagem e performance, que representam

vários graus de resultados.

Sobre avaliação de treinamentos, é possível afirmar, segundo Panceri (2007), que

houve uma profissionalização, no sentido de que foram criados modelos com propostas de

procedimentos e métodos, assim como critérios próprios para avaliar treinamento.

Existem, segundo Mourão (2004), dois modelos de avaliação de treinamento que são

internacionalmente conhecidos e usados: o de Kirkpatrick (1976) e o de Hamblin (1978). O

de Kirkpatrick sugere quatro níveis de avaliação: reações, aprendizagem, desempenho no

cargo e resultados, enquanto o de Hamblin subdivide resultados em mudança organizacional e

valor final. Ambos os autores avaliaram que esses níveis mantêm entre si um forte

relacionamento positivo.

O modelo de Kirkpatrick possui quatro níveis:

(a) Avaliação de reação (nível 1): mede a satisfação dos participantes;

27

(b) Avaliação de aprendizagem (nível 2): avalia conhecimentos, habilidades e atitudes

advindos pela ação da formação. O aprendizado é relativo à captação, pelos cursistas, de

significados, princípios, fatos e técnicas;

(c) Avaliação de Comportamento (nível 3): avalia a transferência das aquisições do

treinamento para situações de trabalho. A diferença deste nível para o segundo é que um foca

na aprendizagem e outro no comportamento, na aplicação dos princípios e técnicas no

trabalho;

(d) Avaliação de Resultados (nível 4): neste modelo de Kirkpatrick, a avaliação de

resultados diz respeito a resultados finais do programa, sendo considerado o nível mais

importante e difícil de todos.

Já o modelo de Hamblin propõe uma avaliação de treinamento em cinco níveis:

(a) Reação: que levanta atitudes e opiniões dos treinandos sobre os diversos aspectos

do treinamento (satisfação);

(b) Aprendizagem: que verifica se ocorreram diferenças entre o que os treinandos

sabiam antes e depois do treinamento, ou se os seus objetivos instrucionais foram alcançados;

(c) Comportamento no cargo: que leva em conta o desempenho dos indivíduos antes e

depois do treinamento, ou se houve transferência para o trabalho efetivamente realizado;

(d) Organização: que toma como critério de avaliação o funcionamento da

organização, ou mudanças que nela possam ter ocorrido em decorrência do treinamento;

(e) Valor final: que tem como foco a produção ou o serviço prestado pela organização,

o que geralmente implica comparar custos do treinamento com os seus benefícios.

No Brasil, Borges-Andrade (2002) construiu um Modelo de Avaliação Integrado e

Somativo – MAIS, representado pela Figura 2, que tem sido amplamente utilizado. O modelo

sugere que uma avaliação deve levar em conta múltiplas variáveis classificadas em cinco

componentes: insumos, procedimentos, processos, resultados e ambiente, este último com

quatro subcomponentes. O autor explica que há maior probabilidade de existirem relações de

dependência entre os componentes e subcomponentes que são vizinhos (separados por linhas

contínuas ou pontilhadas), principalmente no sentido esquerda-direita.

28

Figura 2 – Modelo de Avaliação Integrado e Somativo.

Fonte: Borges-Andrade (1982, p.33)

Borges-Andrade (2002) apresenta as seguintes definições para os cinco componentes

do modelo: (a) insumos – no referido modelo, são definidos como os fatores físicos e sociais e

estados comportamentais, geralmente associados ao treinando, anteriores ao treinamento e

que podem afetar sua realização (ex.: experiências anteriores na organização e motivação

antes do treinamento); (b) procedimentos – são as operações realizadas para produzir os

resultados instrucionais, geralmente controladas pelo instrutor ou por algum meio de entrega

da instrução (ex.: sequência de objetivos, exercícios realizados, retroalimentação recebida

pelo treinando); (c) processos – são definidos como as ocorrências resultantes da realização

dos procedimentos e geralmente associadas a desempenhos intermediários dos treinandos,

mas podendo predizer resultados finais (ex.: relações interpessoais desenvolvidas no

treinamento); (d) resultados – outro componente do MAIS se refere ao que foi aprendido

pelos treinandos ou por eles alcançado ao final do treinamento (ex.: qualquer habilidade

adquirida ou atitude desenvolvida); (e) ambiente – dividido em quatro subcomponentes:

necessidades, apoio, disseminação e resultados em longo prazo.

O objetivo de trazer alguns modelos de avaliação em treinamento é discutir um dos

níveis que interessa a este trabalho: Avaliação de Resultados em Treinamento.

29

1.2.1 Avaliação de Resultados em Treinamento

Em diversos modelos de avaliação de treinamento, os resultados, referem-se a um dos

seus principais focos de interesse.

As variáveis relativas a resultados, segundo Borges-Andrade (2006), indicam o

primeiro sucesso ou fracasso de um programa e correspondem aos dois primeiros níveis de

indicadores de efetividade de modelos, como os de Kirckpatrick (1976) e Hamblin (1978).

Essas variáveis se referem ao desempenho final imediato pretendido ou às

consequências inesperadas (desejáveis ou indesejáveis) de um treinamento. Exemplos de

variáveis de resultados são as aquisições de CHAs – Conhecimento, Habilidade e Atitude,

indicadas pelos objetivos de um programa. (BORGES-ANDRADE, 2006).

Segundo Morrinson (1977, apud MAGALHÃES; BORGES–ANDRADE, 2001), esse

conjunto de competências podem ser assim descritos:

(a) Conhecimento: refere-se a um corpo organizado de informações de natureza

técnica ou administrativa, o qual, se aplicado, faz com que o desempenho adequado do

trabalho seja possível;

(b) Habilidades: refere-se à capacidade de desempenhar operações de trabalho com

facilidade e precisão. As especificidades das habilidades normalmente implicam um padrão

de desempenho requerido para operações efetivas do trabalho;

(c) Atitude: é a predisposição do indivíduo que se manifesta verbalmente ou não,

assumindo caráter de favorabilidade ou desfavorabilidade em relação a um objeto, pessoa ou

fato, ou denota sentimentos do trabalhador a respeito do que ele faz ou sobre a organização

em que trabalha ou alguma pessoa competente.

Essa definição é a mais usada pelos teóricos da Psicologia Instrucional, bem como

pelos profissionais que adotam este tipo de enfoque para planejar o ensino em situações

educacionais e de treinamento para o trabalho.

Em uma avaliação, as variáveis referentes a resultados podem ser hipotetizadas como

consequências de quase todos os demais componentes do MAIS: necessidades, insumos,

procedimentos, processos, apoio e disseminação, podendo ser preditoras dos efeitos em longo

prazo. Segundo Borges Andrade (2006), se um participante adquire competências, é provável

que utilize o que aprendeu no ambiente de trabalho, a menos que algum elemento do

componente ambiente impeça que isto aconteça.

30

Apesar de esta pesquisa não adotar nenhum modelo de avaliação na íntegra, o modelo

MAIS, contribuiu para sua formulação em avaliação de treinamento. A seguir, serão

discutidos os conceitos de qualificação e competências, que, a partir deste ponto, serão

fundamentais na construção deste trabalho.

1.3 DISCUSSÕES ACERCA DO CONCEITO DA QUALIFICAÇÃO E DA

COMPETÊNCIA

Segundo Bastos (2006), no âmbito da sociologia e da pedagogia, há uma intensa

problematização em torno dos conceitos de qualificação e competência. Mais

especificamente, no campo da sociologia do trabalho e na sua interface com a educação, há

uma larga tradição do uso do conceito da qualificação para investigar os impactos das

transformações tecnológicas.

Esse autor afirma que há posicionamentos extremamente críticos que reduzem todo

esse movimento a estratégias de ampliar o controle e a exploração dos trabalhadores.

É no cenário mundial e nacional, marcado por crises nos contextos de trabalho e

educação, que se situa a discussão sobre qualificação e competências. Segundo Druck (2001),

no caso brasileiro, o debate acerca da necessidade de qualificar a força de trabalho tomou

conta de todos os setores da sociedade – instituições governamentais/oficiais, ONG’s –

Organizações Não Governamentais, sindicatos, empresas, universidades – enfim, a

qualificação tem sido colocada como a grande solução para os problemas de desemprego e

subemprego no Brasil.

Ainda segundo essa autora (2001), no campo da produção teórica, há uma longa

trajetória de diferentes concepções sobre qualificação nas diversas áreas das ciências

humanas, constituindo uma ampla literatura estrangeira e nacional, que tem seu início nos

anos 50/60. Estas noções diferentes em geral estão associadas às concepções de

desenvolvimento socioeconômico ou de proposições de modelos de desenvolvimento que se

tornam hegemônicos numa determinada época.

Segundo Manfredi (1999), o modelo de qualificação formal tornou-se hegemônico,

vinculado à ideia de escolaridade, passando a ser um indicador de desenvolvimento

econômico e até mesmo transformado em índice estatístico utilizado por agência de

planejamento para avaliação e propostas de políticas educacionais.

31

Antoniazzi (2005) assim descreve as noções de qualificação:

(a) como sinônimo da preparação de “capital humano”, nascendo associada à

concepção de desenvolvimento socioeconômico dos anos 50 e 60, da necessidade de planejar

e racionalizar os investimentos do Estado no que diz respeito à educação escolar, visando, no

nível macro, garantir uma maior adequação entre as demandas dos sistemas ocupacionais e do

sistema educacional. Os principais teóricos da Teoria do Capital Humano, Schultz e Harbison,

defendem a importância da instrução e do progresso do conhecimento como ingredientes

fundamentais para a formação do chamado capital humano, de recursos humanos – solução

para a escassez de pessoas possuidoras de habilidades-chave para atuarem nos setores em

processo de modernização.

Ainda, a teoria do capital humano buscava apagar a diferença entre capital e trabalho,

mascarando as contradições de classe, igualando “a categoria de capital à capacidade dos

indivíduos ‘potencializada’ com educação ou treinamento” (ANTONIAZZI, 2005, p.06).

(b) “qualificação formal” – gestada e referenciada pela capacidade de cada Estado

Nacional expandir quantitativamente e qualitativamente seus sistemas escolares, restringindo-

se ao binômio emprego/educação escolar.

Embora a qualificação profissional estivesse presente nas pesquisas de Sociologia do

Trabalho e na Economia da Educação, foi somente nos anos subsequentes ao movimento

estudantil de 1968 que se multiplicaram estudos ligando educação e trabalho do ponto de vista

das Ciências Sociais, estabelecendo-se um entrelaçamento mais claro entre Sociologia do

Trabalho e Sociologia da Educação (PAIVA, 1999, apud ANTONIAZZI, 2005).

Foi Paiva (1999, apud ANTONIAZZI, 2005) que trouxe a discussão entre trabalho e

educação, mas o impulso significativo foi dado ao tema da qualificação profissional da

Sociologia do Trabalho, a partir do campo educacional, em meados dos anos 90 do século

passado.

A noção de qualificação, como ressalta Antoniazzi (2005), é polissêmica, podendo ser

assumida com várias acepções e tomada, para efeitos de pesquisa, sob ângulos e enfoques

distintos. A qualificação para alguns é considerada na perspectiva da preparação para o

mercado de trabalho, que envolve um processo de formação profissional adquirido por um

percurso escolar e através da experiência profissional. Outros entendem a qualificação como

um processo de qualificação/desqualificação, próprio da organização capitalista do trabalho.

Segundo essa autora, uma terceira visão aborda e define a qualificação a partir da

investigação de situações concretas de trabalho, chamada de qualificação real e operacional. É

uma visão que se origina na sociologia do trabalho francesa.

32

A década de 90, como afirma Druck (2001), primou pela epidemia da qualificação.

Governo, ONGs, sindicatos, empresas estatais, Sistema “S”, universidades, fundações, todos

se envolveram com a qualificação do trabalhador, que passou a ser a grande mágica para a

solução do desemprego e do subemprego, agora com uma nova roupagem.

Segundo uma pesquisa realizada por Leite (1996, apud MANFREDI, 1999, 30),

parece haver certo consenso quanto à noção de qualificação:

A capacidade de mobilizar saberes para dominar situações concretas de

trabalho e transpor experiências adquiridas de uma situação concreta a outra.

A qualificação de um indivíduo é sua capacidade de resolver rápido e bem os

problemas concretos mais ou menos complexos que surgem no exercício de

sua atividade profissional.

Ainda segundo essa autora, o exercício dessa capacidade mencionada acima implicaria

a mobilização de competências adquiridas ou construídas mediante aprendizagem, no decurso

da vida ativa, tanto em situações de trabalho como fora deste.

Assim, a discussão se concentra sobre a polêmica substituição da noção de

qualificação pela de competência, que trata das habilidades que o trabalhador deve adquirir,

como capacidade de agir, decidir em diferentes situações, intervir, saber fazer, tendo como

referência sempre o indivíduo e não mais o posto de trabalho.

A qualificação é um conceito central na relação trabalho-educação, de natureza ampla,

e incorpora desde a ideia de qualificação para o trabalho, até o de se estar socialmente

qualificado para este. O conceito de qualificação possui, portanto, a dimensão: conceitual,

social e instrumental.

A dimensão conceitual é expressa pela existência de uma certificação; a dimensão

social é expressa pelo conjunto de direitos advindos do processo de certificação e, por fim, a

dimensão instrumental se processa no ato do trabalho onde a subjetividade do trabalhador é

referida.

Nesse entendimento, o termo competências inscreve-se como uma sobrevalorização da

dimensão instrumental da qualificação, a partir da subjetividade do trabalhador no processo de

trabalho, e enfraquece as duas dimensões centrais no conceito de qualificação (conceitual e

social) ao reafirmar apenas uma.

Embora seja um conceito impreciso, a noção de “competência” ganhou, gradualmente,

ascendência no mundo produtivo porque conta com a vantagem de ter nascido no âmbito da

empresa e de estar centrada nos novos atributos pessoais e profissionais do trabalhador. Além

33

disso, recupera uma dimensão pouco estudada dos processos de qualificação – a dimensão

subjetiva do trabalho, isto é, sem mediações a um sujeito e a uma subjetividade (HIRATA,

1998, apud ANTONIAZZI, 2005, p.12).

A competência, segundo Araújo (1999), não está necessariamente ligada à formação

inicial. Ela pode ser adquirida em empregos anteriores, em estágios de formação, em

atividades fora da profissão e familiares. É tratada como uma característica individual e pode

ser apresentada como capacidade real de trabalho.

No rastro da competência, ganham evidências, segundo esse autor, termos que

procuram qualificar os saberes, e destacam-se o saber-fazer e o saber-ser.

O saber fazer está ligado, portanto, ao saber instrumentalizado, operacionalizado, e o

saber-ser associa-se à subjetividade humana, e que mobiliza conteúdos pessoais e internos na

solução de problemas e diante de situações diversas de trabalho.

Segundo Araújo (1999), sob a lógica das competências, procura-se mobilizar, na

produção, o trabalhador em todas as suas dimensões – intelecto, força física, emoções,

atitudes, habilidades, etc.

O então chamado “modelo de competência” tem-se difundido pela Europa e também

chegou ao nosso país. Conforme Manfredi (1999, p.29-30):

No Brasil, a noção de competência, apesar de já ser conhecida no âmbito das

ciências humanas (notadamente no campo das ciências da cognição e da

lingüística) desde os anos 70, passa a ser incorporada nos discursos dos

empresários, dos técnicos dos órgãos públicos que lidam com o trabalho e

por alguns cientistas sociais, como se fosse uma decorrência natural e

imanente ao processo de transformação na base material do trabalho. [...] No

discurso dos empresários há uma tendência a defini-la menos como “estoque

de conhecimentos/habilidades”, mas, sobretudo como capacidade de agir,

intervir, decidir em situações nem sempre previstas ou previsíveis.

No modelo de competências, a aprendizagem está voltada para a ação, e a sua

avaliação seria pautada nos resultados observáveis. A competência é a capacidade de resolver

um problema em uma situação dada.

A noção de competência na literatura em termos gerais, segundo Tanguy (apud

MOTTA, BUSS; NUNES, 2001), é que:

[...] competências é a capacidade de articular e mobilizar conhecimentos,

habilidades e atitudes, colocando-os em ação para resolver problemas e

enfrentar situações de imprevisibilidade em uma dada situação concreta de

trabalho e em um determinado contexto cultural.

34

Deluiz (apud MOTTA, BUSS; NUNES, 2001) amplia o leque de novas competências

requeridas ao trabalhador para além da dimensão cognitiva, intelectual e técnica,

incorporando aquelas de natureza organizacional ou metódica, comunicativas,

comportamentais, sociais e políticas.

Segundo Bastos (2006), os conceitos de qualificação e de competência se ajustam,

portanto, a dois contextos ou momentos distintos do mundo do trabalho. O primeiro reporta-

se a um mundo com a atividade econômica mais estável, concorrência limitada, emprego

formal, força das entidades sindicais e um modelo de organização do trabalho fundado em

cargos definidos com tarefas prescritas e programadas.

Ainda para esse autor, são opostas as características que marcam o momento atual no

qual emerge e ganha força a noção de competências. Sem dúvida, no entanto, os processos de

regulação do trabalho, a partir do modelo de competências, natureza do contrato e políticas de

remuneração e benefícios, enfrentam dificuldades técnicas e políticas que dificultam a sua

efetiva implementação nas organizações imersas numa cultura – nacional e/ou organizacional

– mais coletivista. No entanto, quando se trata dos processos de organização do trabalho

(definição de postos) e de preparação dos indivíduos para desempenhá-lo (as ações de

TD&E), o conceito de competência se mostra muito mais apropriado e não enfrenta as

resistências que seu uso mais ampliado suscita.

1.4 QUALIFICAÇÃO: REFLETINDO SOBRE A DIMENSÃO DO CONCEITO

Como existe, na grande maioria dos conceitos científicos nas ciências

sociocomportamentais, uma enorme variedade na forma de se definir e trabalhar com o

conceito de qualificação, irei recorrer a Bastos (2006) para discutir o conceito nas suas

dimensões:

Em Marx, “[...] o conceito de qualificação é tomado enquanto um conjunto de

condições físicas e mentais que compõe a capacidade ou a força de trabalho despendida em

atividades voltadas para a produção de valores de uso” (MACHADO,1994, p.9).

Na sociologia do trabalho francesa, surge o interesse investigativo sobre qualificação

profissional, e George Friedman, nos anos 40 e 50, se ocupou em seus trabalhos empíricos

com o conteúdo da qualificação. Nestes termos, a noção de qualificação aparece associada à

complexidade da tarefa e ao domínio requerido de saberes para executá-las. Friedman tomava

35

a qualificação como a qualidade do trabalho e o tempo de formação necessário para realizá-la.

Tal perspectiva é considerada como “substancialista” ou “essencialista”

Aqui, segundo Bastos (2006, p.29), a qualificação vincula de forma bastante direta o

desenvolvimento tecnológico ao conjunto de habilidades e conhecimentos para lidar com esse

desenvolvimento. Há, portanto, a qualificação do trabalho (o seu conteúdo) e uma

qualificação do trabalhador (o domínio de saberes necessários para executar o trabalho)

Outro nome importante é Pierre Naville, cujas pesquisas são fundantes para outra

matriz interpretativa do fenômeno da qualificação profissional – a matriz “relativista”. Por

essa concepção, “[...] a qualificação não se reduz ao conteúdo do trabalho por envolver uma

relação complexa entre as operações técnicas e a estimativa de seu valor social” (DUBAR

apud BASTOS, 2006, p.29).

A resposta ao conceito de qualificação requer uma perspectiva histórica que leve em

consideração a diversidade de condições sociais, econômicas e políticas em diferentes

momentos do tempo: diferentes sociedades terão, em diferentes épocas, critérios distintos para

definir o que é um trabalho qualificado. Bastos (2006) conclui que a qualificação não é uma

“coisa” ou um atributo que possa ser descrito em sua essência, não se podendo tomar a

qualidade do trabalho como determinante da qualificação.

Além da vertente sociológica francesa, Manfredi (apud BASTOS, 2006), apresenta

outras perspectivas na sua análise dos significados, que têm sido atribuídas às noções de

qualificação e competência, no âmbito de vários domínios disciplinares.

Traçado o quadro geral abaixo, Manfredi (1998) termina opondo uma visão marxista

às demais, ao afirmar que a questão da qualificação pode ser vista por dois eixos:

(a) a qualificação como preparação para o mercado de trabalho, envolvendo um

processo de formação profissional, um percurso escolar e de experiência que permite a

inserção e manutenção no mercado;

(b) a qualificação como um processo de desqualificação-qualificação, que resulta da

relação social entre capital e trabalho.

A essas duas vertentes, a autora acrescenta a corrente de estudos da sociologia

francesa, que produziu importantes pesquisas sobre a qualificação em situações concretas de

trabalho.

36

Quadro2 – Síntese das Concepções de Qualificação (MANFREDI, 1998, p.30)

AS NOÇÕES DE QUALIFICAÇÃO A PARTIR DA ECONOMIA DA EDUCAÇÃO Qualificação como sinônimo de preparação de

“capital humano”

a) Vincula-se à teoria do “capital humano”

dos economistas americanos T. Schultz e

F. Harbinson nos anos de 1970.

b) Trata a questão no nível macrossocial e

destaca a importância da educação para o

desenvolvimento socioeconômico.

c) Forma recursos humanos (habilidades,

experiências, educação) para atuarem nos

processos de desenvolvimento do país.

d) Gera políticas educacionais e criação de

sistemas de formação profissional

vinculados às necessidades dos setores

mais organizados do capital.

A noção de qualificação formal

a) Também voltada para o nível macrossocial,

apóia-se na noção de qualificação como

titulação, diplomação, certificação de pessoas.

b) Embasa o planejamento da demanda de

profissionais, considerando o mercado ou as

necessidades sociais.

c) Avalia o custo-benefício dos investimentos em

educação, com a taxa de retorno medida pelos

ganhos salariais associados ao maior tempo de

escolaridade.

d) Taxas médias de escolarização e duração da

escolaridade passam a ser parâmetros

internacionais de avaliação e replanejamento

das políticas educacionais.

AS NOÇÕES DE QUALIFICAÇÃO A PARTIR DA SOCIOLOGIA DO TRABALHO

O modelo taylorista e fordista de qualificação

a) Qualificação “adstrita” ao posto de

trabalho: as normas e os manuais já

definem o conjunto de tarefas e

habilidades esperadas de cada posto de

trabalho (matriz job/skills).

b) Existe uma relação direta entre perfil

requerido e requisitos formais

(escolaridade, experiência, etc.). A

qualificação é algo adquirido

(conhecimentos, habilidades, destrezas)

pelo indivíduo ao longo de sua trajetória

escolar e de experiência no trabalho.

c) Formar para o trabalho é sinônimo de

treinamento básico que assegure o

desempenho nas tarefas do cargo.

d) Entra em crise com as transformações no

mundo do trabalho.

A qualificação social do trabalho e do trabalhador

a) Expressão da perspectiva marxista, trabalha

com a polaridade: qualificação-desqualificação

como um fenômeno dialético e sociocultural,

rompendo as visões tecnicistas e unilaterais.

b) Desqualificação: alienação, fragmentação,

divisão entre trabalho manual e intelectual. É

algo inerente ao processo de trabalho capitalista

que requer o controle e a disciplina. O

trabalhador não tem autonomia para conceber e

definir ritmo e intensidade do trabalho.

c) Qualificação: possibilidade de uma apropriação

criadora, e não simples repetição/reprodução.

Os trabalhadores, como sujeitos coletivos, se

constroem e se qualificam no e a partir do

trabalho, apesar do controle do capital.

Fonte: BASTOS, (2006, p.30).

Segundo Bastos (2006), apesar da grande diversidade que marca os usos do conceito

de qualificação, como visto até o momento, podemos sintetizá-los em três concepções que

assumem nuanças específicas em trabalhos de diferentes autores. Têm a qualificação:

(a) como um conjunto de características das rotinas de trabalho, expressas

empiricamente como tempo de aprendizagem no trabalho ou por capacidades adquiríveis por

treinamento; deste modo, qualificação do posto de trabalho e do trabalho se equivalem;

37

(b) como uma decorrência do grau de autonomia do trabalhador e, por isso mesmo,

oposta ao controle gerencial;

(c) como construção social, complexa, contraditória e multideterminada.

Na síntese elaborada pelo autor, encontram-se as perspectivas e os elementos

característicos da qualificação pelas três concepções discutidas em seu trabalho.

Quadro 3 – Síntese das Principais Concepções sobre o Conceito de Qualificação

Perspectivas

Conjunto de atributos dos

postos de trabalho

Grau de autonomia no trabalho

Construção social

Elementos característicos

Características descritas nas rotinas e postos de trabalho, nos planos

de classificação de cargos.

Aquisição mediante educação e treinamento.

Desconsideração do conjunto de habilidades adquiridas ao longo da

vida – “qualificações tácitas”.

Foco no processo de trabalho e grau de controle do trabalhador.

Foco em como o trabalho é dividido e gerenciado.

Excessiva divisão e disciplina: expropriação do saber e perda

progressiva.

Amplia o conceito: “é um processo socialmente construído em

situações históricas”.

É mais do que escolaridade e exigências do posto.

Vai além da competência técnica: elementos da origem – gênero,

etnia, personalidade.

Dispõe regras socialmente partilhadas.

Fonte: Bastos (2006, p.33).

1.5 COMPETÊNCIAS: REFLETINDO SOBRE A DIMENSÃO DO CONCEITO

Perreneud (1999) afirma que a competência situa-se além dos conhecimentos e, para

ele, não se forma com a assimilação de conhecimentos suplementares, gerais ou locais, mas

sim com construção de um conjunto de disposições e esquemas que permitem mobilizar os

conhecimentos na situação, no momento certo e com discernimento.

Segundo Dias et al. (2010), apesar da aparente simplicidade do conceito de

competência, sua aplicação tem sido considerada relativamente complexa. A aplicação do

conceito de competência não aceitaria um tratamento homogêneo e unidimensional, condição

que, em geral, acompanha a apropriação das práticas gerenciais mais difundidas entre as

organizações. Ao contrário, esse conceito parece ser objeto de uma diversidade de

perspectivas, tais como a da economia e estratégia (PORTER, 1980; CORIAT; WEINSTEIN,

38

1995; TEECE et al.,1997), da educação (PERRENEUD,1999), da sociologia do trabalho

(HIRATA,1994; ROPÉ; TANGUY,1997), do direito (FERREIRA FILHO,1997) e da

administração.

O conceito de competência foi proposto de forma estruturada pela primeira vez, em

1973, por David McClelland, buscando trazer uma abordagem mais efetiva que os testes de

inteligência nos processos de escolha de pessoas para as organizações. A partir daí, o conceito

é ampliado para dar suporte a processos de avaliação e para orientar ações de

desenvolvimento profissional. Outro autor expoente na estruturação do conceito é Boyatzis

(apud FISCHER, 2010), que, a partir da caracterização das demandas de determinado cargo

na organização, procura fixar ações ou comportamentos efetivos esperados.

Autores como Le Boterf (1994; 2000; 2001; 2003) e Zarifan (1996; 2001) exploram o

conceito de competência associado à ideia de agregação de valor e entrega a determinado

contexto de forma independente do cargo, isto é, a partir da própria pessoa. Outros autores

também buscaram estruturar o desenvolvimento do conceito de competência e/ou efetuaram

uma revisão bibliográfica, destacando-se entre eles: Pary (1996), McLagan (1997) e

Woodruffe (1991), de acordo com o que relata Fischer (2010).

Segundo autores, na sua maioria de origem norte-americana, que desenvolveram

trabalhos nos anos 70, 80 e 90, competência é o conjunto de qualificações que permite à

pessoa uma performance superior em um trabalho ou situação.

Parry (1996, p.50) resume o conceito de competência como sendo um “[...] um cluster

de conhecimentos, Skills e atitudes” relacionados, que afetam a maior parte de um job (papel

ou responsabilidade) , que se correlaciona com a performance do job, que possa ser medido

contra parâmetros bem aceitos, e que pode ser melhorada através de treinamento e

desenvolvimento”.

Essa abordagem associando competências às qualificações foi disseminada no Brasil

nos anos 80 e início dos anos 90, associada à ideia de perfil de conhecimentos, habilidades e

atitudes (CHA) necessário para que determinada pessoa possa ter uma boa performance em

seu cargo (DUTRA, 2004, apud FISCHER et al., 2010).

Outra definição de competências, segundo Fischer et al. (2010) e graças ao trabalho

desenvolvido por Le Boterf (1994), Fleury (1995) e Zarifian (1996), associa-se competências

às realizações das pessoas e ao que elas provêm, produzem e/ou entregam ao meio onde se

inserem, trazendo, como exemplo, que competência não é um estado ou um conhecimento

que se tem, nem é resultado de treinamento. Na verdade, competência é mobilizar

conhecimentos e experiências para atender às demandas e exigências de determinado

39

contexto, marcado geralmente pelas relações de trabalho, cultura da empresa, imprevistos,

limitações de tempo e de recursos, etc. Nessa abordagem, portanto, pode-se falar de

competências apenas quando há competência em ação, traduzindo-se em saber ser e saber

mobilizar o repertório individual em diferentes contextos.

Alguns autores pensam a competência como a somatória dessas duas linhas, ou seja,

como as características da pessoa podem ajudá-la a se entregar com maior facilidade.

McLAGAN, 1997; PARRY, 1996, apud FISCHER, 2010). Entrega aqui corresponde ao

conceito de efetiva ação do indivíduo no exercício de suas atividades no trabalho. A entrega

traduz a real contribuição do profissional no cumprimento de determinada competência.

Parte-se do pressuposto de que, tanto com o olhar sobre o indivíduo quanto sobre a

organização, quanto maior for o grau de complexidade de sua entrega, maior será sua

capacidade de diferenciar-se e de adicionar valor ao negócio (BECKER, 2010).

Em uma classificação dos subtemas dos estudos das competências, Dias et al. (2010)

coletaram as seguintes tendências acerca da abordagem competências:

(a) competências individuais e/ou gerenciais: referem-se à competência de indivíduos,

cuja entrega é resultante de trabalho individual, na perspectiva de Parry (1988), Le Boterf

(1995), Zarifian (2001) e Dutra (2004);

(b) competências coletivas e/ou grupais: referem-se a competências coletivas, cuja

entrega é resultado de trabalho coletivo, na perspectiva de Le Boterf (2000), Dejoux (2001),

Figueiredo (2003) e Ruas (2005);

(c) competências organizacionais: referem-se a competências que dizem respeito à

estratégia da empresa e são evidentemente também competências coletivas, na perspectiva de

Hamel e Prahalad (1995), Fleury e Fleury (2000; 2004) e Ruas (2005);

(d) conceito de competência: refere-se ao debate acerca da construção e natureza do

conceito de competências, na perspectiva de Le Boterf (1995), Zarifan (2001), Fleury e Fleury

(2002), Dutra (2004).

Le Boterf defende, de forma veemente, o caráter situacional da competência humana

aplicada ao trabalho, destacando-se mais o ato e o contexto do que os recursos em si, embora

estes sejam, sem dúvida, relevantes. “A competência requer instrumentalização em saberes e

capacidades, mas não se reduz a essa instrumentalização” (LE BOTERF,1997, p.48).

Esse mesmo autor defende a ideia de que o contexto em que se trabalha e a cultura da

organização exercem influência no processo de “passagem” à competência. Para La Boterf

(1997, p.48), esta (a competência) realiza-se na ação e não a precede.

40

Afirma ainda que só é competência o que faz um sentido particular para o profissional,

ou seja, aquilo que apresenta um significado particular para sua cultura: “O profissional

mobiliza suas competências em função de um projeto que comporta para ele uma

significação, ao qual ela dá um sentido” (LE BOTERF, 1997, p.155).

Os estudos de Sandberg (1994) apontam para o fato de que as competências são

construídas a partir do significado do trabalho e não implicariam, assim, somente a aquisição

de atributos. Para esse autor, é importante não só a competência que é desenvolvida, mas

como ela é desenvolvida e como se dá a prática do trabalhador. (SARSUR; FISCHER;

AMORIM, 2010).

Zarifian (2001) aborda a competência, não só a partir da análise objetiva dos postos de

trabalho, mas discute a evolução dessa concepção para uma gestão da e pela competência,

pensando na combinação de conhecimentos (aptidão), experiências (ação), análise e avaliação

da empresa (resultados). Para esse autor, as competências são assunção de responsabilidades e

o desenvolvimento de atitude reflexiva sobre o trabalho, o que amplia o entendimento desta

nomenclatura para aspectos mais sociais. Isso implica analisar as mutações sofridas pelo

trabalho e sua organização em um contexto mais amplo e histórico.

1.6 A INTERDEPENDÊNCIA ENTRE A COMPETÊNCIA E A APRENDIZAGEM

Competência profissional, para Le Boterf (1999, apud Freitas; Brandão, 2006), é

decorrente da aplicação conjunta, no trabalho, de conhecimentos, habilidades e atitudes –

CHA, que representam os três recursos ou dimensões da competência.

Comparando essas três dimensões da competência, com as proposições de autores da

área de pedagogia e planejamento instrucional, Freitas e Brandão (2006) afirmam que é

possível identificar semelhanças conceituais entre a aprendizagem e a competência. Afirmam

ainda que a aprendizagem representa o processo ou o meio pelo qual se adquire a