3997-7973-1-SM

-

Upload

lidiane-alves -

Category

Documents

-

view

216 -

download

1

description

Transcript of 3997-7973-1-SM

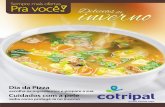

PORQUEIMPORTANTE PENSAR REGIONALIZAES PARA O BRASIL? Karla Christina Batista de Frana Doutoranda em Geografia - UnB [email protected] Resumo Esteartigoanalisaalgumasexpressesdasdiferentesperspectivasderegionalizaesque marcaram o ordenamento territorial brasileiro ao longo dos sculos XX e XXI, em especial, as regionalizaes oficiais do IBGE com alinhamentos tericos da cincia geogrfica. No se trata de um estudo aprofundado dos desdobramentos epistemolgicos da Geografia Regional. Antes, refere-seaumareflexoacercadoslimiteseavanosempreendidosdiantedosdiferentes critrios utilizados para a atuao eficiente das polticas pblicas, analisando-se aqui os ENIDse a PNDR. Os pressupostos metodolgicos foram estabelecidos com base em trs movimentos: por meio da caracterizao geral das polticas analisadas; das metodologias de regionalizao das polticas, isto , dos critrios para a ao de regionalizar; e das estratgias de aes das polticas. Palavras-chave: regionalizao; metodologia; geografia; ENIDs ; PNDR. Introduo O presente artigo traz uma anlise das diferentes perspectivas de regionalizaes, no contextonacional,aolongodosculoXXeXXI,asquaiscondicionaramo ordenamento territorial e contriburam para o fomento de polticas pblicas. Otextocompostodetrspartes.Naprimeira,apresentam-seapontamentos embasadosnosconceitosderegioeregionalizaocomalinhamentosdacincia geogrficaquesubsidiaramasdivisesregionaisdoBrasil,sobretudoapartirdas divises regionais oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. Na segunda parteanalisam-seaspolticase/ouprogramasnacionaisesuasestratgiasde regionalizaoparaofomentoaodesenvolvimentoeareduodasdesigualdades, com por exemplo, osEixosNacionaisde Integrao e Desenvolvimento e a Poltica Nacional de Desenvolvimento Regional. O objetivo evidenciar as aes estratgicas levandoemconsideraooscritriosouaspectostcnicoseasregionalizaes diferenciadas das respectivas polticas pblicas. Na ltima parte, nasconsideraes finais,apontam-seaslimitaeseosavanosquepotencializaramasaesdas polticas pblicas a partir dos recortes regionais. Regio e Regionalizao: uma leitura geogrficaiAs matrizes tericas da cincia geogrfica contribuem para as anlises do conceito de regio,sobretudonaperspectivadosavanosnaconsolidaodopensamento geogrfico. Nesse sentido, opta-se, neste texto, por no se aprofundar nos constructos tericos da discusso da regio na cincia geogrfica, e sim por analisar os aspectos importantes que marcaram algumas rupturas e continuidades na leitura da regio, que dizem respeito s perspectivas e metodologias das regionalizaes brasileiras. importantesituaroleitoracercadessasrupturasecontinuidadesdaregio,pelo fato de a historiografia das divises regionais oficiais do IBGE levar em considerao osaspectosanalticosdaconceituaoderegio,natrajetriadasexperinciasde regionalizaonoBrasil,oquepodeinstigaranliseshistoriogrficasdas regionalizaes, correlacionando-as com a dimenso emprica. Os avanos, critrios e metodologiasquemarcaramaproduodoespaoeasaesregionalizadorasno pas somente podem ser compreendidas a partir do par teoria-emprico.Portanto,aoabordarosmomentosderupturasedecontinuidadesdaregiona geografia, concorda-se com Haesbaert (2010), quando este afirma que o conceito de regionoseresumesimplicidadederecortesempricoscategoriarealoua categoria analtica a partir de elementos subjetivos do pesquisador. Antes, devem-se buscar as mediaes entre o real e o analtico. Nessa direo, torna-se premente ressaltar os percursos analticos e condicionantes doconceitoderegio.AsltimasdcadasdosculoXIXforammarcadas profundamentepelainstitucionalizaodaGeografiacomocincia,oqueCorrea (1987)atribuiusimultaneidadedestesdoismovimentos:odocapitalmonopolista, que buscava novas reas para sua expanso territorial; e o da cincia geogrfica, que alcanavaasinstituiesdeensinosuperiornaEuropa,comdiferentesconcepes epistemolgicas, marcando a produo cientfica da geografia, inclusive concepes que vm sendo resgatadas no perodo atual do sculo XXI. Aotratardastransformaesdacinciageogrfica,comumasuavinculaos escolas do pensamento geogrfico, com destaque para a alem e a francesa. Moreira (2008) ressalta que, na maioria das vezes, ocorre um reducionismo da produo do pensamento dos autores quando suas obras so vinculadas a uma escola geogrfica eaoEstado.Attulodeexemplificao,citem-seoEstadoalemo,e consequentementeoaportedospressupostosdeterministas,ouoEstadofrancs, com os pressupostos possibilistas. Essavinculaodasdiversasmatrizesdopensamentogeogrficoaumaescola generalizaeenviesaarelevnciadasobrascondicionadaseutilizadascomo justificativas para uma ao estatal, como ocorrem nas leituras equivocadas das obras de Paul Vidal de La Blache e Friedrich Ratzel. Para Moreira (2008), ambos os autores tinhamcomofococentralarelaohomem-natureza,mascomabordagensquese diferenciavam na questo da apropriao do homem-natureza.Trata-se de transformaes que tambm marcaram a institucionalizao da geografia no Brasil, sobretudo com a vinda de gegrafos franceses, que fomentaram diversas linhasemtodosdepesquisas.Issoocorreu,emespecial,nosprimeiroscursos universitrios de geografia na Universidade de So Paulo, em 1934, e na Universidade do Brasil (atual UFRJ ), em 1935, como tambm em institutos como o IBGE, em 1937, e no arcabouo terico da Revista Brasileira de Geografia (RBG) no ano de 1939 e do Boletim Paulista de Geografia (Correa, 1987; Bezzi, 2004; Moreira, 2008). Umacorrelaodasbasesconceitualemetodolgicapermitecompreenderqueas transformaesdaregiosocondicionadaspeloselementostericosdacincia geogrfica e pelos processos espaciais. A partir da relao homem-natureza (aspectos naturais e humanizados), possvel observar como os aspectos tericos e empricos marcaramasproduesgeogrficasalemsefrancesaseinfluenciaramas proposies das divises regionais no Brasil. Desde a primeira regionalizao oficial do Conselho Nacional de Geografia, em 1941, pode-se inferir que houve articulao dos elementos constituidores das regies naturais das matrizes clssicas da geografia, dando relevncia aos fatores fsicos para a uniformidade de parcelas do espao, como determinado tipo de clima, vegetao e formas de relevo. Nessesentido,aprimeiraregionalizaooficialdoBrasil(Fig.1)ressaltavaa estabilidadedoscritriosnaturais.ParaMagnago(1995),oscritriosnaturais possibilitaramumamelhoraproximaodeelementosededadosparafins estatsticos,porumlongotempo,combaseemumaregionalizaoque,emcerta medida, no apresentava grandes alteraes em seus limites. Noentanto,precisofazeralgumasponderaesacercadessaprimeira regionalizaooficialii.Cabeassinalarqueanteriormentesuainstituio,nas propostasderegionalizaesexistentes,osobjetivoseramdiversos,compropostas tanto para finalidades didticas quanto para o ordenamento territorial. No sculo XIX, especificamenteem1843,forammapeadasasprimeirastentativasde regionalizaesiiiQuadro 01: Divises Regi onais Brasil eiras at 1941 . Autores das divises regionais AnoCritrio Nmero deregies estabelecida Regies e seus respectivos estados Observaes liseeReclus1893 Geogrfico- Regioes Naturais (Bacias Hidrogrficas) 8 IAmaznia(AMe PA) IIVertentedo Tocantins (GO) IIIcostaEquatorial (estados nordestinos,do Maranhoa Alagoas) IVBaciadoso FranciscoeVertente Orientaldos Planaltos(SE, BA,ES e MG) VBaciadoParaba (RJe DF) VIVertentedo Parane Contravertente ocenica(SP,PRe SC) VIIVertentedo Uruguaielitoral adjacente (RS) VIII Mato Grosso Apresentanmeroexcessivode regies ApegoaocritriodasBacias Hidrogrficas Delgado de Carvalho 1913 Geogrfico- RegioesNaturaise Humanas 5 IBrasilSetentrional ouAmaznico(AC, AM e PA). IIBrasilNorte Oriental(MA,PI, CE,RN,PB,PEe AL). IIIBrasilOriental( SE,BA,ES,RJ ,DFe MG). IV Brasil meridional ( SP,PR,SC e RS). VBrasilCentralou Ocidental (GOe MT) Diviso prtica com fins didticos SuadivisodoBrasilemregies tornou-seclssicaeexerceuuma grandeinfluncianoensinoda geografianasprimeirasdcadasdo sculo atual) Deuorigemaopredomnioda geografia fsica para explicar aspectos humanos Pe Geraldo Pauwels 1926 Geogrfico- Regioes Naturais 6 I Amaznico IIRegiesdas Caatingas IIIPlanalto Baseou-se,rigorosamente,na geografiafsicautilizandocomo critrio predominante a vegetao (Vegetao) Meridional IV Litoral VRegioUruguaio-Brasileira VI|Planciedo AltoParaguaiou Gro-Chaco Brasileiro Roy nash1926 Geogrfico- Regioes Naturais (Provncias Fisogrficas) 6 IAltiplanos Guianeses IIPlancie Amaznica III Planalto Central IVCordilheiras Martimas VPlanciedoAlto Paraguai VI|Plancie Litorneas Baseou-se,rigorosamente,na geografiafsicautilizandocomo critriopredominanteorelevo (provncias fisiogrficas) No figura a regio do Nordeste, uma dasmaiscaractersticasregiesdo pas Conselho Nacional de Estatstica 1938 Regies Naturais (Posio Geogrfica) 5 INorte(AS,AM,PA, MA E PI) IINordeste( CE,RN,PB,PEeAL) IIIEste(SE,BAe ES) IVSul(RJ ,DF,SP, PR,SCe RS) VCentro-Oeste(Go e MT) Estadivisofixounormasparaa elaboraodoAnurioestatstico, baseadanadivisodoMinistrioda Agricultura Conselho Nacional Tcnico de Economia e Finanas 1939 Geogrfico (Zonas Econmicas) 5 INorte(AS,AM,PA, MA E PI) IINordeste( CE,RN,PB,PEeAL, SE e BA) IIISudeste( ES,RJ ,DF,MG E SP) IV Sul (PR,SCe RS) VCentro-Oeste(GO e MT) Aszonasgeoeconmicasno correspondem,enempoderiam,as regies naturais Conselho Nacional de Geografia 1941 GeogrficoRegies Naturais 5 INorte(AS,AM,PA, MA E PI) IINordeste( CE,RN,PB,PEeAL) IIILeste (SE,BA,MG,ES,RJ e DF) IV Sul (SP,PR,SCe RS) VCentro-Oeste(GO e MT) Finsprticosparaogovernoea Administrao Pblica. Complementada em 1945 ( Resoluo n297doCNG,de23/0745)quando, almdainclusodosterritrios criados em 1943, foram estabelecidos os 4 nveis hierarquizados de regies: ascincograndesregiesforam decompostasem30regies,por sua vez divididas em 79 sub-regiesque eram subdivididas em 228 zonas fisiogrficas . Retirado de Bezzi (2004) Noentanto,nemsemprehouvepredominnciadoscritriosnaturaisparaas delimitaes regionais antes da institucionalizao oficial CNGivPor que, naquele momento, era importante pensar em uma regionalizao oficial para o Brasil?. Por exemplo, nessa srie histrica apresentada no Quadro 1 destaca-se a regionalizao de Delgado de Carvalho,realizadaem1913.Elaconstitudaporelementosdeoutras regionalizaes e traz avanos no que diz respeito aos critrios para sua delimitao, aoseembasaremelementosnaturaisesocioeconmicos.Essaregionalizaofoi resgatada por Fbio Guimares, encarregado de realizar estudos junto comisso do IBGE, para a proposio de uma regionalizao oficial para o pas.Na tentativa de apontar elementos que nos possibilitam a reflexo do questionamento, preciso analisar a produo do espao nos anos de 1930, perodo da instituio do EstadoNovo,emquehouveumafortecentralizaodasdiretrizespolticas.Nesse bojo, era fundamental para o governo federal pensar o territrio a partir de um nico recorte reconhecido por todas as instituies. Nessecontexto,coubeaoIBGE,emespecialcoordenaodeFbiodeMacedo Soares Guimares, elaborar uma regionalizao para o pas. Vrias propostas foram analisadas pela comisso de Fbio Guimares, mas a selecionada com alguns ajustes foi a elaborada por Delgado de Carvalho, largamente utilizada nos livros didticos e no cotidiano dos identitrios dos brasileiros. AregionalizaodeDelgadoCarvalhobaseou-senatrilogiaaspectosnaturais, humanos e econmicos, para identificar as paisagens. Eram, ento, esses os aspectos utilizados para analisar o territrio, porm de forma pontual e fragmentada. Ainda hoje se observa a utilizao dessa trilogia em algumas pesquisas.Na anlise de Magnago (1995) a opo de Fbio Guimares pela regionalizao de Delgado de Carvalho foi baseadaemalgunsaspectosdeuniformidadeparaosgrandesrecortesedeuma regionalizao que poderia ser utilizada por um longo perodo. A primeira regionalizao oficial de 1941sofreu algumas adaptaesem virtude das modificaes territoriaisvNa estruturao das zonas fisiogrficas da diviso regional brasileira consideraram-se ainter-relaodoquadronatural(clima,vegetao,formasderelevo)ea predominnciadosfatoshumanos(tiposdeproduo)quemodificaramoterritrio, constituindo os elementos estruturadores ou seja, o fator dominante. . No entanto, o que se destaca na primeira regionalizao so as diferenas de critrios metodolgicos. Se, por um lado, nas fontes de pesquisas se conhece a importncia dos critrios naturais como fator dominante para a delimitao da regionalizao referente ao recorte das Grandes Regies Brasileiras (Fig. 1), por outro,naszonasfisiogrficas,comoapontadoporautorescomoBezzi(2204), Magnago(1995)Correa(1987),sepercebequeforamutilizadoselementos socioeconmicos como definidores, portanto com uma perspectiva de regio diferente daquela da regio natural.possvelinferirqueasdiscordnciasemrelaoprimeiraregionalizaooficial, proposta para o Brasil, apoiaram-se na fragilidade dos critrios metodolgicos. Para as grandes unidades foram utilizados critrios naturais, isto , elementos situados numa vertentedeterminstica,eparaasmenoresunidades,aszonasfisiogrficas,os aspectossocioeconmicos.Emtermosmetodolgicos,Correa(1987)eMagnago (1995) afirmam que essas fragilidades poderiam alterar inclusive os prprios recortes propostos, haja vista que critrios socioeconmicos possuem uma dinmica espacial mltipla e ao longo do tempo podem vir a apresentar significativas variaes. Essaprimeiraregionalizaoesboaapreocupaodedelimitarecentralizaras decisespolticas.Seanteriormenteerapossvelidentificararquiplagose movimentosseparatistas,ocontextopolticodaprimeiraregionalizaoconfirmaa centralidadedoEstadonasdiretrizeseinvestimentosemfragmentosdoterritrio brasileiro. Somente a partir dessa articulao de relaes de poder possvel ver a centralidade do territrio como constituidor de relaes mltiplas de poder em diversas escalas, em que o aporte real-analtico do conceito de regio expressa a ao dessas relaes.Portanto,asregionalizaesenvolvemaarticulaodessasrelaesde poder.vi Figura 016 Diviso Regi onal IBGE 1945Figura 02 Diviso Regional IBGE 1969/1970 Essa primeira regionalizao perdurou at meados de 1969, ano em que foi instituda uma nova diviso regional. preciso contextualizar os27 anosque separam essas regionalizaes,emdecorrnciadosavanosdacincia,emespecialdacincia geogrfica, dada a insero de alguns elementos do positivismo lgico. Nas anlises geogrficascomvisneopositivista,foramestruturadasimportantescriticasaos pressupostosda matrizclssica e ao mtodo regional. Os gegrafosneopositivistas alegavam que os pesquisadores da matriz clssica e do mtodo regional aprimoraram a observao e a descrio, mas no explicaram os fatos a partir do estabelecimento de leis.Contriburamparaacompreensodasregiescomosistemasabertose,nessa perspectiva, o espao passa a ser analisado a partir das entropias e da isotropia o aporte metodolgico da Nova Geografia e o rigor lingustico com os prottipos tericos. Tambmcontriburamalinguagemmatemtica(ospostuladoseaxiomas),o fisicalismo e o fisicismo como preceitos filosficos, isto , o fisicismo com os modelos tericoseaplicaodeleisgravitacionaiscomaportedaFsica.Nessecontextode novosconhecimentoscientficosedasnovasformasdeproduo,houvea necessidade de repensar o ordenamento territorial.OspressupostosdaNovaGeografiainfluenciaramaspesquisasbrasileiras. Importantes pesquisas e contribuies de mtodos e metodologias foram publicadas na Revista Geogrfica do IBGE (RBG). Houve tambm a contribuio de pressupostos metodolgicos para a nova regionalizao do IBGE 1969/1970, como os pressupostos da hierarquizao/influncia das regies funcionais/nodais brasileiras. ParaFaissol(1975),foramfeitasanlisesbaseadasemmetodologiascomoasda Teoria dos Grafos, da Teoria de Berry, da Teoria da Cadeia de Markov, relacionando-ascomasmetodologiasdaTeoriadosLugaresCentrais.Emsuma,nosanosde 1960-1970 o aporte metodolgico da ao de regionalizar fundamentou-se nas teorias e modelos da Economia Espacial.Portanto,noerammaisoselementosnaturaisehumanosquedefiniamos pressupostosdaregiocomofatoresdominantes.Paraaformulaodos pressupostos e dos princpios das regionalizaes j se associavam teorias aplicadas etestadas.Apartirdessesnovospressupostos,foramconstitudososelementos definidoresdeumaregio,assimcomoasaesderegionalizar.Daanlise comparativadasduasregionalizaesdoIBGE(1941e1969)podem-seperceber algumas diferenas na metodologia nos elementos utilizados para a definio da ao de regionalizar.Nessesentido,asdiferenassovisveisemcomparaocomosgrandesrecortes regionais. Por exemplo, a regio Sudeste no constitua uma regio e seus estados anteriormente integravam a regio Sul, com base nos elementos naturais. Somente a partirdaregionalizaode1969/1970aregioSudestefoidelimitadacomouma GrandeRegio,adotando-secritriosbaseadosnasanlisesespaciaisde funcionalidade das variveis econmicas desse espao em correlao com a projeo econmicadosistemaderelaes.Daanecessidadedearticulaodopar homogeneidade-funcionalidade. Nosanosde1960-1970,aoladodaspropostasparaanovaregionalizaooficial (1969),houve,tambm,asquepropunhamaregionalizaoapartirdesua funcionalidade. Por exemplo, a regionalizao proposta pelo gegrafo Pedro Pinchas Geiger(1969)foielaboradaapartirdasvariveisdadivisoterritorialdotrabalho, especializaodossetoresprodutivosbrasileirosque,nosanosde1970,eram fortemente acentuados pelo modelo industrial.Emtermosmetodolgicos,Geiger(1969)(Fig.3)correlacionouoscritrios socioeconmicos que homogenezam, polarizam, hierarquizam as regies a partir das contradies que marcaram o desenvolvimento desigual nas regies.A partir disso, elaborouumaregionalizaoparaoBrasilemtrsmacrorregiesgeoeconmicas: Amaznia, Nordeste e Centro-Sul. Os limites das macrorregies propostas por Geiger sorelacionadosaosconstrutosdepolarizaoehierarquizao.Assim,h fragmentosdemunicpioseunidadesfederativasquepertencemsduas macrorregies. Apartirdasanlisesdosfluxosregionaisdaproduo,Becker(1972)fezuma espacializaocombasenashierarquiasurbanas,nacentralidadedoselementos polarizadoresqueinfluenciaramfragmentosdoterritriobrasileiro.Nessesentido, apresentouumaregionalizaomarcadapelaestruturacentro-periferiaestruturada nas relaes entre infraestrutura, fluxos e integrao (Fig. 4). Figura -03 Diviso Regional Pedro Geiger 1967 Figura 04 Complexos GeoEconmicos- Bertha

Fonte: Becker , B (1975) No ano de 1972, o IBGE iniciou os estudos das regies funcionais urbanas com base nashierarquiaseinflunciasdascidadesbrasileiras,comdestaqueparaa concentrao produtiva e da pobreza nas metrpoles.Asmetodologiasutilizadasparaoestudodasregiesfuncionaisurbanasforam avaliadasnoanode1978epublicadasnovamentenoanode1987,intitulando-se Regies de Influncia das Cidades (REGIC). A metodologia baseou-se nos estudos de MichelRochefort,queanalisouaestruturadasregiesfrancesasbaseando-sena influnciadoscentrosenaespecializaodarededefluxos.Paraoestudodas RegiesdeInflunciadasCidades,aestruturaodabasededadosfoifeitaem colaborao com o EPEA (atual IPEA). No ano de 1993 foram realizados novos estudos da REGIC, apenas publicados no ano de 2000. As anlises incidiram na dinmica dos anos de 1990, perodo marcado pela descentralizao poltica, pela questo municipalista e pela forte competio fiscal e produtivaentreentesdafederao.Nosanosde1990possvelobservara consolidao do papel das redes, sobretudo, as redes informacionais. Nesse sentido, no estudo da REGIC publicado no ano de 2008, possvel identificar apontamentos que diferenciam a pesquisa do ano de 1978 para a de 1993: Duasquestesemergemdosestudosanteriores,comreflexosna elaboraodopresentetrabalho.Deumlado,oestudode1978 refere-se, em vrias Unidades da Federao, a um papel relevante [do]Estadocomopromotordaascensohierrquicadacapital (REGIES...,1987,p.22);deoutro,anlisesempreendidasno mbitodoestudode1993apontamarelativadissociaoquese estabeleceentreahierarquiadosbenseserviosoferecidosea hierarquiaurbana,refletindoastransformaessocioeconmicase espaciaisquefazemcomquefunesdealtonvelpassemaser encontradasemcentrosdehierarquiasmaisbaixa.(REGIC,2008, s.p.). NoestudodaREGICde2008asmudanasnametodologiavisaramumamelhor espacializaodastransformaesnadinmicadasredesurbanasnoBrasil.Num primeiro momento foram classificados os centros e sua rea de influncia retomando o estudo de Diviso Regional do IBGE de 1972. Nasegundaetapa,aanlisefoibaseadaemdadossecundriosdergosdas unidades federativas e entes privados. Com esses dados foram estabelecidos nveis decentralidade:administrativo,jurdicoeeconmico.Apartirdasanlises complementaresdessesdadossecundriosforamacrescentadoselementos referentes aos equipamentos e servios. Com essa correlao se definiram os ncleos degestodoterritrio.Apsahierarquizaodosncleosdegestodoterritrio, correlacionaram-seasanlisesentreascidades,paraidentificaodograude articulao e hierarquizao das redes.viiComainflunciadeteoriasemodelosfortementeapoiadosnaEconomiaEspacial,identificam-seavanosenovaspossibilidadesdepesquisasbaseadasemnovas variveis,fluxoseconmicosesuadinmicanoterritrio,emcorrelaocomas hierarquias das redes urbanas. Dentre essas pesquisas, se destacam as que levaram emconsideraoanecessidadedeseespacializaroterritriobrasileiroapartirda divisoterritorialdotrabalho.Paratanto,embasaram-senoselementosde homogeneidade-funcionalidade, centro-periferia, o que possibilitou avanos nas aes de regionalizao e da produo desigual-combinada no/do territrio brasileiro. PedroGeigereBerthaBecker,entreoutros,analisarameestruturaram metodologicamenteasaesregionalizadoraslevandoemconsideraoosnovos processos que transformaram a dinmica brasileira na dcada de 1970-1980, como, porexemplo,aefervescnciadefatorespoltico-econmicos,acrisedosanosde 1980,oprocessodeaberturaaredemocratizao.Essesprocessosmarcarama dinmicabrasileiraeforamcorrelacionadossanlisesdeelementoscrticosda geografia. Os trabalhos de Santos (1978) trouxeram contribuies para um repensar das bases tericas da cincia geogrfica e a anlise do territrio brasileiro como totalidade. Em 2001,oautorapresentouumaregionalizaoestruturadaluzdospressupostosdo materialismodialtico,emquerelacionaoprocessohistricodeformaodos complexos regionais e os aspectos do meio tcnico-cientfico informacional, propondo uma regionalizao em quatro complexos: Regio Concentrada, Regio Centro-Oeste, Regio Nordeste e Regio Amaznica. Figura 05 Regionalizao Milton Santos Nessa profuso de relaes de poder, a regionalizao oficial do IBGE de 1969/1970 foi repensada diante das fragilidades em apreender a dinmica da estrutura brasileira do final dos anos de 1980. O incio dos anos de 1990 apresentava novos elementos paraespacializarosprocessoseconmicosepolticos,comoaprofundamentoda globalizao e a conexo de territrio em redes tcnicas-informacionais. Magnago (1995) assinala que no ano de 1988 o IBGE repensou a estrutura da diviso regional, em especial das mesorregies e microrregies, propondo uma metodologia baseada em critrios estruturantes do processo social, ou seja, nos eixos econmicos queestruturamoterritrionacionalnaescaladamesorregio,pormapartirdas Unidades Federativas e no mais da homogeneidade. A reviso da regionalizao do IBGEnosanosde1989/1990foifeitaparaasmesorregiesemicrorregies.A estruturaodasGrandesRegiesaindarepresentadapeloscritriosda regionalizao de 1969/1970.Nos critrios utilizados para a reavaliao do ordenamento territorial brasileiro para as mesorregies geogrficas na regionalizao de 1989/1990 levou-se em considerao oprocessosocialcomodeterminante,osaspectosfsicoscomocondicionantes,a influnciadasredesdecomunicaoeasuaarticulaoespacial.Eparaas microrregies,oscritriosforamasespecificidadesdaestruturaproduo,quais sejam, asarticulaes das estruturas industriais, a agropecuria, o extrativismo, entre outros (IBGE, 2008a). Quadro 02 Dimenses de Identificao das Mesorregies e Microrregies do IBGE 1989/1990 MesorregiesMicrorregies Processos Sociais e Condicionantes do Quadro Natural: histria social, povoamento, estudos geogrficos, mapas e documentao especfica Estrutura da Produo Primria: uso da terra, orientao daagricultura,estruturadimensionaldos estabelecimentos,relaesdeproduo,nvel tecnolgico e emprego de capital, grau de diversificao da produo agropecuria. Rede de Comunicao e Lugares: rea de influncia dos centrosmetropolitanoseregionais;mapasrodovirios (DNER) e de comunicao. Estrutura da Produo Industrial: valor da transformao industrial e pessoal ocupado InteraoEspacial:readeinflunciadoscentrossub-regionais e centros de zona Fonte: IBGE (2008a) Org: Frana, K (2012)A partir desse resgate histrico dos elementos, critrios e metodologias utilizados para aaoderegionalizaroterritriobrasileiro,observa-sequeoatoderecortaro territrio envolve conexescom o processo empreendido na realidade, embora seja uma representao desta. Portanto, as regionalizaes representam aes de poder que propiciaram o ordenamento do territrio para alm de melhor administr-lo.NosculoXXIhdiversasregionalizaes,estruturadaspordiferentescritrios, baseados nas polticas pblicas setoriais. Para cada uma das propostas de polticas pblicas apresentam-se distintos recortes de regionalizaes. As regionalizaes so realizadas no apenas pelas diretrizes nacionais, mas pelas Unidades Federativas e municpios,apartirdesuasaesexpressasnosplanosplurianuais,dentreoutros programas.Almdasregionalizaesdossetoresprivados,asdiversas regionalizaes empreendidas no mbito municipal so associadas, em certa medida, com a autonomia municipal, instituda pela Constituio Federal de 1988. Vale dizer que a atualizao da regionalizao implica reconhecer os novos agentes queordenamoterritriobrasileiroeelaborarnovoscritriosparaquesepossa apreender a diversidade e complexidade das relaes que estruturam e produzem o territrio.Nessecontexto,salutaranalisaralgumasregionalizaesdepolticas pblicasouprogramasdefomentoaodesenvolvimentoqueempreendemnovos recortes regionais e critrios. Nessesentido,analisam-seosavanoseasfragilidadesdasregionalizaes propostas nos Eixos Nacionais de Integrao e Desenvolvimento(ENIDs) (1996) e na Poltica Nacional de Desenvolvimento Regional de 2003-2010, bem suas proposies para 2011-2015 (a segunda fase da PNDR). Aanlisefeitaapartirdetrselementosnorteadores:a)Caracterizaogeralda poltica; b)Metodologia de regionalizao da poltica e; c) Estratgia de aes. Caracterizao geraldos Eixos Nacionais de Integrao e Desenvolvimento (ENIDs) A dcada de 1990 foi marcada pela emergncia do processo de abertura econmica, pelacrisedomodeloeconmicofomentadonasubstituiodasimportaesepelo aprofundamentodoprocessodeglobalizao.Oaprofundamentodarevoluo tcnico-cientfico-informacionalsecoadunouaospreceitosneoliberaisda desregulamentao da economia e consequentemente do planejamento regional, no qual o setor privado teve predominncia na alocaode recursos.No Brasil, os referidos preceitos transformaram o projeto neoliberal em uma marca do perododeredemocratizaodopas.Osresultadosdaseleiespresidenciaisde 1989ede1994,queelegeramFernandoColloreFernandoHenriqueCardoso, respectivamente, contriburam para novas premissas do planejamento regional e, em certa medida, para as aes regionais fragmentadas e pontuais. AutorescomoBacelar(2000),Cano|(2000),GalvoeBrando(2003)entreoutros apresentam,emsuasanlises,osbenefciosefragilidadesdosprocessosedas polticas brasileiras que fomentaram o desenvolvimento em escala regional. Em linhas gerais, Bacelar (2000) afirma a necessidade de elaborao de polticas regionais que no sejam (re)concentradoras e de desconstruo da tendncia histrica das polticas regionais no Brasil se pautarem eminvestimentos para as regies ou fragmentos de regies j consolidadas em termos de infraestrutura econmica. Pararepensaraatuaodoplanejamentoregionaleofomentodeprogramasque potencializemoufortaleamasinfraestruturaseacapacidadedeinovaoda economialocalfoinecessrioelaborarnovosprogramasarticuladoscapacidade local, conectados integrao econmicanacional-internacional. OsENIDsconstituemumapolticadesenvolvidanogovernodoex-presidente FernandoHenriqueCardoso,nocontextodesubstituiodassuperintendnciasde desenvolvimento,emvirtudedaineficciadelasnofomentoaodesenvolvimento regionaledasnovasdiretrizesdeplanejamentoregionalnosanosde1990, articuladas aos objetivos de integrao econmica e competitividade internacional. A principal premissa dos ENIDs era a necessidade de integrar e acirrar a competitividade brasileira no cenrio global a partir do fomento ao desenvolvimento de corredores de exportao.O Programa Brasil em Ao, institudo em 1996, apresentava como metas principais a reduodasdesigualdadesregionaiseofomentoaodesenvolvimentoconectado competitividadeglobal.Dentreaspolticascriadaspeloprograma,sedestacamos ENIDs. As crticas aos ENIDS foram fomentadas pelas fortes estratgias de integrao competitiva,queacirrouafragmentaodoterritriobrasileiroereduziuasaes para o enfrentamento das desigualdades regionais. Haja vista que apenas fragmentos do territrio j potencialmente articulados foram fortalecidos por investimentos, a partir doscincoeixosdeintegraonacionaledoiseixoscontinentais(Bacelar,2000),a saber:1-EixodeintegraoNorte-Sul;2-EixodeintegraoOeste;3-Eixode integrao Nordeste; 4 - Eixo de integrao Sudeste; 5 - Eixo de integrao Sul; 6 Sada para o Caribe; 7- Sada para o Pacfico. A regionalizao desses eixos (Fig. 7) permite inferir que, em certa medida, os eixos nacionaisseconectavamaoscorredoresdeexportaoeoeixoscontinentaisse conectavam s sadas parao Caribe e o Pacfico, na tentativa de integrar e articularo escoamento da produo via oceano Atlntico, o que refora asaes de polticas para potencializar o fortalecimento da produo e escoamento com custos reduzidos (EGLER, 2001). Figura 07: Ei xos Nacionai s de Integrao e Desenvolvimento Fonte:Consrcio Brasiliana (1998) No segundo mandato de FHC foram desenvolvidas novas anlises para a viabilidade da implantao dos eixos, sob a coordenao do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES),doMinistriodoPlanejamento,OramentoeGestoedoconsrcio Brasiliana,responsvelpelasanlisesemparceriacomosdoisrgos governamentais. Egler (2001) ressalta que no segundo mandato de FHC a delineao dos eixos se diferenciava dos eixos propostos no primeiro mandato, a saber:Eixo da Amaznia;Eixo Araguaia-Tocantins/Ferrovia Norte-Sul Ferrovia Carajs;Eixo Nordeste; Eixo Oeste; Eixo Sudeste; Eixo Sul. Nessesentido,GalvoeBrando(2003)analisaramosENIDscomouma transformao nas diretrizes do desenvolvimento regional brasileiro. Anteriormente as premissas do desenvolvimento regional eram baseadas nas estratgias de ocupao doterritrioecomosENIDsasestratgiaspassaramasecalcarempremissas geoeconmicas, isto , integrao e competitividade econmica. NaregionalizaodosENIDspropostanoprimeiromandatodeFHChavia articulaesdoseixosnacionaisecontinentais.Nanovafasedeestudos,coma redefiniodasestratgiasparaosnovosrecortesdoseixos,notam-sesutis diferenas,sendoquenoseixospropostosnosegundomandatodeFHCno distinguem recortes nacionais de internacionais e se potencializam nove eixos para o fomentospolticasdecompetitividadeefortalecimentoglobal.viiiNa poltica dos ENIDs h formulaes importantes para os setores de infraestrutura e logstica, no sentido de fortalecimento dos segmentos econmicos no Brasil aps as fragilidades de sucessivos governos. No entanto, h fortes crticas s caractersticas e aes dos ENIDs no que diz respeito sua efetividade como poltica regional. Bacelar (2000) afirma que os ENIDs configuraram uma estratgia do Estado em capitalizar e fomentarnovosespaosparaaintegraoeconmica,oqueagravouos investimentos em polticas regionais mitigadores de desigualdades. Portanto,a efetividadedapolticadosENIDsseestruturounumcontextodeestagnaoda competitividadeeconmicabrasileiranocenrioglobalenanecessidadede espacializao dos investimentos, para tornar a economia competitiva e estruturada no triplogstica, infraestrutura e reduo de custos (ABLAS, 2003). Metodologia e regionalizao dos ENIDs importanteressaltarqueametodologiaempreendidaparaaregionalizaoque estruturaram os eixos no foi baseada nos critrios das macrorregies delineadas pelo IBGE. Sabe-se que essas macrorregies so definidas pela continuidade dos espaos, emqueselevamemconsideraoasredesdetransporteparaasprojeesde interaes em nvel de mobilidade de pessoas e servios hierarquizados. AmetodologiaparaadelimitaodosrecortesespaciaisdosENIDstemcomo referncia a infraestrutura econmica, que fomentou um novo recorte regional para a atuao de polticas pblicas. Nessesentido,ocritrioprimordialparaaespacializaodosrecortesdoseixos nacionais foi a reviso da compreenso do significado de eixos. Os pressupostos de eixos, de acordo com a proposta tcnica do Consrcio Brasiliana (1998, p. 10), so como segue: Eixonacionaldeintegraoedesenvolvimentocorrespondeaum corte espacial composto por unidades territoriais contguas, definidas comobjetivosdeplanejamento,ecujalgicaestrelacionadas perspectivasdeintegraoedesenvolvimentoconsideradasem termosespaciais.Doiscritriosdevemserlevadosemconta,tanto nessadefinio,comonadelimitao:i)aexistnciaderede multimodaldetransportedecargadealtacapacidade,efetivaou potencial, permitindo acessibilidade aos diversos pontos situados na readeinfluenciadoeixoe,ii)possibilidadesdeestruturao produtiva interna, em termos de atividades econmicas que definem a inserodoeixoemumespaomaisamplo(nacionalou internacional), inclusive com seus efeitos multiplicadores na sua rea de influncia. (Consrcio Brasiliana, 1998, p. 10). AsreasdeinflunciadosENIDsforamdelimitadastomandocomorefernciaas interaes e hierarquias das relaes socioeconmicas estruturadas pelo sistema de transportesehierarquiasurbano-regionaisqueexpressamaintegraoeo desenvolvimento.Nocasodaintegrao,enfatizandooacessoeamobilidadede infraestrutura,servios, comunicaesquepotencializema fluidezdeinformaese servios. No que diz respeito ao desenvolvimento,quanto densidade das reas de concentrao no territrio brasileiro, com destaque para a concentrao de pessoas e servios nas metrpoles e regies metropolitanas. Na delimitao dos eixos houve a preocupao em critrios para afirmar a coerncia interna dos eixos em relao produo, consumo e hierarquias. Para tanto, levaram-se em considerao as estruturas produtivas, os condicionantes de localizao e as reasdoentornodoseixos.Osseguintescritriosforamempregadospara delimitao dos eixos: Fluxo de Transporte Hierarquia Funcional de Cidades Focos Dinmicos Condicionantes Ambientais Distribuio Espacial da Populao Adelimitaodoscritriospossibilitouoestabelecimentodeimportantesaspectos paraacoernciainternadoseixoseapossibilidadedecomparaesentreeles, visando eficcia de atuao das polticas pblicas.Quadro 04: Di retrizes dos Aspectos para a caracterizao dos Eixos Dinmica Econmica Atividades econmicas dominantes Inovaoeoportunidadesdeintegraoaosprincipais vetores da economia domstica. Insero econmica externa Aspectos Sociais Grau de urbanizao Perfildamodeobra(capacitao,salriosmdios, mercadodetrabalho,perspectivasdeevoluode emprego Acesso a infraestrutura econmica Consumo domiciliar de energia Informao e Conhecimento Fomentoaoscentrosdeinovaoepesquisasejam pblicos e privados Aspectos Ambientais Identificarasfragilidadeseespecificidadesambientais em cada eixo. Correlaciona a problemtica ambiental aos investimentos futuros em infraestrutura. Fonte: Org, Frana, K (2012). Consrcio Brasiliana (1998) A partir desses critrios e da delimitao dos eixos foram desenvolvidas as estratgias de aes dos ENIDs em projetos-ncoras. Aes Estratgicas dos ENIDs Asaesestratgicasdoseixosforamespacializadasemdiversosfragmentosdo territrio brasileiro. No portflio do Consrcio Brasiliana, nota-se que foram elaboradosestudostcnicoseaviabilidadedeoitopropostas-ncorasparaatraode investimentos privados associados s diretrizes do programa Brasil em Ao. Osoitosprojetos-ncorasforam:PortodeSepetiba,TeleportodoRiodeJ aneiro, RodoviaMercosul,ViasnavegveisTocantins-Araguaia,GasodutoBolvia-Brasil,via Navegvel Rodovia BR 364/Madeira, Prodetur/Turismo Nordeste e o Porto de Suape. Esses projetos pilotos j possuam significativas potencialidades econmicas globais, o que possibilitou a articulao de infraestrutura logstica externa para o escoamento de produtos e servios. A inovao do projeto ENID refere-se sgrandesobrasde infraestrutura e logstica quepotencializaramocrescimentoeconmicoeacompetitividadeinternacional. Nessesentido,oEstadorealizouproposieseindicounovoscaminhosparauma integraoeconmica,quefoiaomesmotempodesintegradoraemrelaoaos aspectossociaisenoenfrentamentodasdesigualdadesregionaisquemarcamo territrio brasileiro.Nosaspectosdefinanciamento,ainiciativaprivadasecaracterizoucomoumadas principais fontes de investimentos dos ENIDs. Por isso, a proposio no portflio dos projetos-ncoraseaaopontualnoterritriobrasileironaconsolidaode corredorespotencialmentearticuladosjseconstituamemimportantes mercadoriaspara serem financiadas. O setor privado foi, portanto, o grande agente potencializador dos ENIDs. J o setor pblico delegaria menos investimento nos projetos. Segundo Ascerald (2001), trata-se deumprojectfinance,isto,uminstrumento financeiroqueprevarepartiodos riscos neles contidos. Os ENIDs foram caracterizados como um projeto com fortes premissas neoliberais e cuja participao de custos-benefcios com o setor privado foi pontual e fragmentado, hajavistaqueosinvestimentosprivadosforamfeitosemlocaispotencialmente estruturados ou promissores para a competitividade global. Caracterizao geral do programa - Polti ca Nacional de Desenvolvimento Regional As diretrizes do projeto de discusso da PNDR foram estabelecidas em um contexto polticomarcadoporsignificativastransformaesdasestruturasgovernamentais. Trata-sedediretrizesvoltadasparaoenfrentamentodadesigualdaderegional, apresentadas no ano de 2003 e institudas como polticas pelo Decreto 6.047/2007. AsdiretrizesdaPNDRdiferemsignificativamentedasdiretrizesdosENIDs,por expressarnosobjetivosofomentoaprogramasemrecortesespaciais,emcerta medida no atrativos para investimentos privados, propondo modificaes no modo de vida dos habitantes presentes nesses espaose tambm levando em considerao a diversidadeeconmica,poltica,socialecultural,fomentandoosprocessos endgenos. As anlises da PNDR permitem identificar dois momentos. O primeiro foi estruturado a partir das premissas da criao da PNDR no ano de 2003 e sua aprovao em 2007. O segundo momento refere-se aos cenrios futuros da PNDR ps-2010, em especial o perodo de 2011-2015, dados os novos mecanismos de fundos de financiamento e as novas perspectivas do Ministrio da Integrao para gerir a poltica. ParaBacelar(2000),aPNDRnoserelacionacompolticaslocalistas,como,por exemplo,ocombateescassezdaguanaregiodoNordeste.Paraela,a proposio de uma poltica regional precisa estar articulada problemtica nacional, envolvendodiferentesfragmentosdoterritriobrasileiro.Assim,aspremissasda PNDRixPromoo e integrao/articulao das instituies de governo para o esforo de reduo das desigualdades regionais; foram estabelecidas com base em trs diretrizes gerais: Adoodeestratgiasdeaoemmltiplasescalasgeogrficas(em contraposioaomodelotradicionaldeolharparaasmacrorregiesdopas, sobretudo Norte, Nordeste e Centro-Oeste); Consolidao da PNDR como poltica de Estado (e no apenas de governo, o que no garante sustentabilidade ao processo). Essaspremissasforamaprofundadascomaspropostasdereativaodas superintendnciasdedesenvolvimentoregionaledesuasnovasatribuiescomo articuladoresdaPNDR.Nessesentido,aescolhadaescaladeatuaodaPNDR levouemconsideraoasanlisesespaciaiscombasenocensodemogrfico elaborados pelo FIBGE, como, por exemplos, densidade, grau de urbanizao, renda percapita,nveisdeempregabilidadeepesquisasdoIPEAcombasenas microrregies geogrficas do IBGE. Metodologia da PNDR Oscritriosmetodolgicosparaatipologiademunicpiosprioritriosparaa interveno da PNDR foram construdos pela seleo de indicadores, pela correlao dessesindicadorescomotratamentoespacialestatsticoeageraodos cartogramas. importanteressaltarqueexistemdiferenasnapropostadaPNDRde2003eas adequaesdapropostadaNovaPNDRps-2010.Osindicadoresqueforam utilizados para a elaborao dos cartogramas foram mantidos. Entretanto, a base de dadosdessesindicadoresapresentoumodificaes,emvirtudedautilizaode pesquisas mais recentes para a tipologia de municpios para a Nova PNDR. Quadro 05: Indi cadores estruturantes da tipologia metodolgica da PNDR Fonte: PNDR 2010

Esses indicadores possibilitaram a criao de dois ndices que nortearam a tipologia dos espaos sub-regionais da PNDR. O primeiro ndice foi a renda domiciliar monetria mensal percapita, estabelecida a partirdas anlises da pesquisa do Atlas do Desenvolvimento Humanorealizada pelo IPEA,FundaoJ ooPinheiroedoProgramadasNaesUnidasparao Desenvolvimento(PNUD),tendocomoparmetroabasededadosdocenso2000. ParaaobtenodondicedaRDMMfoinecessriocorrelacionaroconjuntode variveisdosrendimentosdomiciliaresmonetriosmensaisdeclaradospelos entrevistadosepercebidospelasfamlias,englobandotodasasfontesencontradas (salrios, benefcios, penses entre outros) independente de sua formalidade.OsegundondicefoiaTaxadeVariaoGeomtricadosPIBspercapita.A construodessendicefoibaseadanaestimativadoPIBmunicipal.Noperodo de1990 a 1993 e de 1999 a 2002, as estimativas do PIB municipal foram obtidas pelo IPEA e IBGE. A atualizao do PIB municipal atualizada anualmente pelo IBGE.Comessametodologiaforamelaboradoscartogramasnacionais,queauxiliaramna configuraodosespaosemergenciaisparaaintervenodaPNDR.importante ressaltarqueaatuaodaPNDRfoiestruturadaapartirdatipologiametodolgica baseadanosrecortessub-regionaisedealgumasmesorregiesdiferenciadas,ou seja,emespaoscomfortesdesigualdadesregionaisquepossuemconexespara alm dos limites administrativos das mesorregies delimitadas pelo IBGE. Por isso, na IndicadoresMatriz metodolgicaObservaes Populao dos MunicpiosIBGE CensosDemogrficosde 1991 e de 2000 e estimativasp/anos intercensitrios PIB por UFIBGE R$correntes,apreosde mercado, anual, obtidos no Ipeadata PIB Setoriais (Agropecuria, Indstria, Comrcio e Servios) por UF IBGE R$constantesde2000, deflacionados pelo deflatorimplcitoPIB Brasil, anual, Ipeadata. Deflatores Setoriais Implcitos do PIB por UF IBGE DadosdoSistemade Contas Nacionais e Regionais do IBGE Estimativa de PIB MunicipaisIPEA (Vergolino et alli)US$, 1990 e 1993. PIB MunicipaisIBGER$ correntes, 1999 a 2002. Cesta Bsica de 16 CapitaisDIEESE mdiamensal,preos corrente, ano de 2000. PNDR foi utilizada a denominaomesorregies diferenciadas e outros recortes para espacializar as reas prioritrias que no so exatamente as mesorregies do IBGE.Figura 10:reas Prioritri as da PNDR Fonte: PNDR 2010 Os ndices e a definio das reas prioritrias de interveno da PNDR permitiram a espacializao nacional dos espaos dinmicos, estagnados e de baixa renda para a interveno da PNDR. Estratgias de Ao PNDRxAsestratgiasdaPNDRobtiveramavanosemmitigarasdesigualdadesregionais articuladas a importantes polticas sociais voltadas para a reduo das desigualdades sociais. Nesse sentido, os avanos da PNDR, em sua segunda fase, referem-se ao principal desafiodesedistanciardaspolticasregionaisdegovernoparaumapolticade Estado.Portanto,nasdiretrizesdaPNDRhumaexplicitaoemrelao preocupaodaPNDRdenoapenassercompreendidacomoumapolticade governo ou segmentos de governo, mas de buscar articulaes interministeriais para a sua consolidao como poltica de Estado. Doaportemetodolgicofoipossvelespacializarquatrocategoriasdeunidades regionais: 1 -Territrios com padro consolidado de competitividade, em que se encontram as MRGsdealtarendaespacializadasnaregioSul,Sudeste,partesdafronteira agrcola e nas maiores concentraes urbanas das regies Norte e Nordeste; 2-Territriosemprocessodeincorporaoeconmicadinmicanacionalso espaos que recentemente integraram a estrutura produtiva econmica brasileira, emespecialpartesdaregioCentro-OesteeNordeste.Essesespaosainda possuem pouca representatividade no PIB nacional; 3-Territrioscompadroprolongadodeestagnaosoespaosquepossuem umaestagnaoeconmicaresultantedascriseseconmicasereduzidos investimentosnaatualidade.Essesespaosanteriormenterepresentavamum dinamismoeconmico.Aespacializaodesserecortenoseapresentamuito claro na PNDR, podendo ocorrer em todas as regies brasileiras. Esses espaos representam 18% da representatividade no PIB nacional; 4 - Territrios com fragilidade econmica so espaos excludos dos investimentos econmicose,portantoprioritriosparaasestratgiasdefomentoao desenvolvimentoeenfrentamentodasdesigualdadesregionaispelaPNDR. Nesses espaos a PNDRdesenvolveu importantes princpios para o fomento ao desenvolvimento, quais sejam,participao social e empoderamento;criao e fomento de governana de importantes agentes nesses espaos;efetividade das estratgias de enfrentamento levando em consideraoa escala cotidiana, isto , o lugar. As estratgias da PNDR no se resumem atuao no grupo 4. H diferentes formas de enfrentamento e estratgias para os demais grupos. No entanto, no grupo 4 que seobservaaprioridadedasaeseinvestimentos.Dentreosdesafiosdeuma polticadedesenvolvimentoregional,umdelesdizrespeitoaofortalecimentode fundosdeinvestimentosparaaefetividadedasaesdeenfrentamento,coma aprovao do Fundo Nacionalde Desenvolvimento Regional. ExistemavanoscomaPNDRparaasaesdeenfrentamentoregional,comoo fomento a uma poltica que de fato atue e modifique socioeconomicamente os espaos precarizados,reduzindo,portanto,asdesigualdadesregionais.Emcontrapartida, existem fragilidades das diversas esferas federativas para a consolidao do FNDR e os mecanismos de coordenao para aes do enfrentamento a desigualdade regional bem como as aes delineadas no plano de aes dos estados. Apontamentos finais Asanlisesdesenvolvidasnesteartigoprocuramapontarasdiferentes regionalizaesbrasileirasarticuladasstipologiasmetodolgicas,assimcomoas novasinserestericasquemarcaramopercursodasdiferentesregionalizaes empreendidasnoterritriobrasileiro,diantedanecessidadederepensara regionalizaooficial,emvirtudedosnovosagentesqueproduzemoterritrio brasileiro no sculo XXI.Nessesentido,aspesquisasdivulgadaspelaFIBGEseconstituememimportantes fontesdeanlisesmetodolgicas,paraespacializaradinmicaurbano-regional brasileiracomcritriostcnicoseanlisedefontededadosquepossibilitama compreensodashierarquiasurbano-regionais.Asfontesdedadosdisponibilizadas pelo IBGE se constituem em importantes critrios para a delimitao, espacializao e eficinciadeaesdaspolticaspblicas.OIBGE,emvriaspolticaspblicas, realizouparceriasparaaconstruodediferentesrecortesregionais,quemelhor atendam s diretrizes das polticas pblicas.Apartirdahistoriografiadasregionalizaesprocurou-seaprofundararelaodos diferentesrecortesregionaisempreendidosnaspolticaspblicasouprogramasde fomento ao desenvolvimento. Embora essa anlise seja parcial, o olhar empreendido dessas distintas regionalizaes e critrios das polticas e programas foi centralizado nofomentoaodesenvolvimentoregional,comdistintosposicionamentospolticose metodolgicosquemarcaramasduaspolticas.Hnecessidadedeampliaodas anlisescomoutraspolticaspblicas,como,porexemplos,aregionalizaodo SistemanicodeSade,oprogramaLuzparaTodos,asaesdoProgramade Acelerao e do Crescimento (PAC) para as regies metropolitanas, entre outros. O pressuposto das anlises das duas polticas em tempos e espaos distintosno o de afirmao de que a PNDR melhor representa uma poltica regional que os ENIDs. Existem importantes pesquisas que abordam a distino e as fragilidades dos ENIDs e do PNDR, como referenciado em alguns momentos neste artigo.A perspectiva foi de buscar uma anlise baseada na estrutura metodolgica dessas polticas,oquepermitiucompreenderosdistintosrecortesespaciaisparaasua atuao. As aes dos ENIDs, voltadas para a integrao econmica de espaos j potencialmente articulados, diante da reduzida aplicao doscritrios metodolgicos quenortearamaseleodosprojetos-ncoras,revelaramaexistnciadeum descompasso e de fragilidade metodolgica entre a tcnica e os espaos de ao. As aesdaPNDR,comfoconaatuaodeespaosfragilizadossocialmente, apresentam uma metodologia mais consolidada, em termos de critrios e delimitao dos recortes regionais. Ambas as polticas atuam, em certa medida, com aes de fomento que potencializam o fortalecimento de agentes privados j conectados espacialmente em determinados fragmentosdoterritriobrasileiro.Noentanto,apolticadosENIDspropicia significativos investimentos em espaos potencializados, que vieram a ser fortalecidos pela PNDR para a integrao produtiva brasileira, em especial nas aes esboadas nos PPAs dos estados.Asanlisesparcialmenteempreendidaspossibilitaramaelaboraodealguns questionamentosparafuturasanlises,comocontribuiodacinciageogrficaem resgatareinovaranlisescomvisregional.Paratanto,necessrioaprofundaro debateacercadoscritriosempreendidosnasaesregionalizadores, correlacionadoscomaprtica.Paraisso,questescomoasqueseguemso pertinentes: 1) Como buscar a intersetorialidade de diversas polticas se elas partem dedistintosrecortesregionaisemetodologias?2)possveladotarumanica regionalizaoparaofomentoapolticassociais?3)Quaisseriamoscritrios?4) Como a geografia pode contribuir nessas anlises? Os questionamentosno tm como objetivo encontrar respostas intempestivamente. Pelo contrrio, possuem a premissa da reflexo metodolgica apontando a viabilidade, fragilidade e avanos das diferentes tipologias e sua relao com a ao das polticas. Dispe-sedeimportantesestudosqueanalisamdistintaspolticas,aindaqueeles reconheamaregionalizaodeformaaprioridessaspolticassemrealizara correlao com os aspectos metodolgicos expressos nessas polticas, no sentido de questionaremmetodologicamenteorecorteepropormodificaesquemelhor atendam s necessidades expressas nelas. Bibliografia ABLAS, L.Estudodos Eixos como instrumento deplanejamento regional.In:GONALVES, M.F;BRANDAO,C;GALVAO,A.C.F.Regieseci dades,cidadesnasregi es:odesafio urbano-regional, So Paulo, UNESP-ANPUR, 2003. ACSELRAD, Henri. Eixos de Articulao Territorial e Sustentabilidade do Desenvolvimento no Brasil.- Rio de J aneiro: Projeto BrasilSustentvel e Democrtico: Fase, 2001. 103 p. (Srie Cadernos Temticos, n. 10) BACELAR,T.Ensaiossobreodesenvolvimentobrasil eiro:heranaseurgncias.Riode J aneiro,Revan: Fase,2000. BEZZI, Meri Lourdes. Regi o: uma (re) viso historiogrfica da gnese aos novos paradigmas. Santa Maria: UFSM, 2004. 292 p. CONSRCIOBRASILIANA,.(BoozAllen,Bechtek&ABNAmro)Relatriopreliminardo marcoini cialdoservioevisoestratgi ca2020.BrasliaBNDESeMinistriode oramento e gesto, 1998. CORREA, Roberto Lobato. Regio e Organizao espacial. So Paulo: tica, 1987. EGLER,C.EixosNaci onaisdeIntegraodeDesenvolvimento:impactosambientais provveis 2001. Disponvel em: www.egler.com.br FAISSOL, S/.Regies Nodais/funcionais: Alguns comentarios conceituais e metodolgicos. In: RBG, ano 37 n, 01, 1975. GALVAO,C.F; BRANDAO, C.A. Fundamentos, motivaes e limitaes da proposta dos Eixos Nacionais de Integrao e Desenvolvimento.In: GONALVES, M.F; BRANDAO, C; GALVAO, A.C.F.Regiesecidades,cidadesnasregies:odesafiourbano-regional,SoPaulo, UNESP-ANPUR, 2003 HAESBAERT, R.. Regional-Global:dilemasdaregioedaregionalizaonaGeografia contempornea. 1. ed. Rio de J aneiro: Bertrand Brasil, 2010. IBGE, Regies de Influncias das cidades. 2007, Rio de J aneiro, 2008.IBGE,ProjetodedivisoregionaldoBrasil emmesorregiesemicrorregies geogrficas., 2008a. LIMONAD, Ester. Brasil sculo XXI Regionalizar para que? Para quem? In: LIMONAD, Ester, HAESBAERT, R. & MOREIRA, R. (Org.). Brasil scul o XXI por uma nova regionalizao? Agentes, processos e escalas. So Paulo: Max Limonad, 2004. MAGNAGO, A.A. A Diviso Regional Brasileira uma revisobibliogrfica. In: RBG Rio de J aneiro,vol 57,n 04, p. 67-94, 1995. MOREIRA, R. . O Pensamento Geogrfico Brasilei ro. So Paulo: Contexto, 2008. v. 1. 190 p. MINISTERIODAINTEGRACONACIONAL-SECRETARIADEPOLTICASDE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.A PNDR em dois tempos: A experincia apreendida e o olhar ps 2010.Braslia, 2010. SANTOS, Milton. Por uma Geografia nova. So Paulo: Hucitec-Edusp, 1978 SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. O Brasil: territrioesociedade no inciodosculo XXI. Rio de J aneiro: Record, 2001 SILVA NETO, Manoel Lemes. A Questo Regional Hoje: Reflexes a Partir do Caso Paulista. In: SOUZA, Maria Adlia Aparecida de. TerritrioBrasil eiro: Usos e abusos. Campinas-SP. Ed. Territorial, 2003. STEINBERGER,MOsignificadodaRegioCentroOestenaespacialidadedo desenvolvimentobrasileiro:umaanlisegeopoltica..In:GONALVES,M.F;BRANDAO,C; GALVAO,A.C.F.Regiesecidades,cidadesnasregies:odesafiourbano-regional,So Paulo, UNESP-ANPUR, 2003. THRY,Herv.SituaesdaAmaznianoBrasilenocontinente.In:Estud. av. vol.19 no.53 So Paulo J an./Apr. 2005.

i O debate das perspectivas tericas do conceito de regio foi baseado na dissertao da autoradefendida no PPGEA-UnBnoanode2009e,noestudodirigidonadisciplinaTpicosEspeciaisemGeografiaofertadano1/2012pelo PPGEA-UnB. ii No documento Evoluo da diviso territorial do Brasil 1872-2010, elaborado pelo IBGE (2011), foram analisadas as transformaes territoriais brasileiras e a evoluo do nmero de municpios desde o primeiro recenseamento realizado no Brasil no ano de 1872,que contriburam para consolidar as diferentes regionalizaes existentes antes da oficial. iiiOquadrosistematizafragmentosdasriehistricaderegionalizaesque,emcertamedida,contriburamparaa primeira regionalizao oficial do Brasil. Nesse sentido, cabe o registro de que no objetivo deste estudo aprofundar-se nas regionalizaes que precederam a oficial, mas to somente reconhecer a importncia delas para a elaborao da regionalizao oficial. iv Em 1934 foi criado o Conselho Nacional de Estatstica (CNE) e em 1937 o Conselho Nacional de Geografia, a partir do Decreto n 238/1938. Esses dois conselhos foram agrupados e receberama denominao Instituto Brasileiro de GeografiaeEstatstica.AcercadacriaodoIBGE,consultarPenha(1993).Disponvelem: . v As modificaes inseridas foram oficializadas em 1945, por meio da Resoluo 297 do CNG de 1945, que,alm de incluir os territrios criados em 1943, estabeleceu os quatro nveis hierarquizados de regies: cinco grandes regies, decompostasem30regies,79sub-regiese228zonasfisiogrficas.Aszonasfitogrficaseramconstitudaspor municpios que apresentavam semelhanas sociais e econmicas (Bezzi, 2004, p. 287). vi Na segunda seo do artigo possvel especializar a forma-contedo, em certa medida, fragmentada, concentradora e desigual dessas aes a partir das duas polticas analisadas. 6Aprimeiraregionalizaooficialocorreuem1941.Noanode1945foramrealizadasalgumasmodificaesem virtudedenovasinseresterritoriais(Fig.01).AsFiguras01,02,03e05foramretiradosdositeObservatrio Geogrfico de Gois. viiAs informaes foram extradas da publicao IBGE/REGIC 2008. viiiEgler,noartigoEixosNacionaisdeIntegraodeDesenvolvimento:impactosambientaisprovveis(2001), aprofunda as diferenas Nos recortes dos ENIDS nos mandatos de FHC. Disponvel em: . ix As premissas foram consultadas no documento PNDR 2010. x Asinformaes referentes s quatro categorias foram extradas da PNDR 2010.