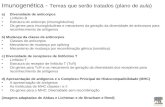

universidade federal do rio grande do sul avaliação imunogenética ...

Imunogenética

-

Upload

jose-pedro-cunha-ianni -

Category

Documents

-

view

43 -

download

1

description

Transcript of Imunogenética

Sistema de Defesa dos Animais

• Os Animais se defendem dos patógenos através do sistema inespecífico (inato) e específico

• Defesa Inata: pele, uma barreira muito eficiente contra patógenos

• Defesa Específica: proteínas (anticorpos) capazes de reconhecer, ligar-se e destruir o patógeno

Inespecífico (Inato)

Defesa Inata e Defesa Adaptativa - não ocorrem independentemente - um s is tema de comunicação entre as células envolvidas nas duas respostas que torna a RESPOSTA EFICIENTE

Sistema de Defesa

Específico (Adaptativo)

• Muitas das nossas defesas

são implementadas

por células e proteínas

transportadas na corrente

sanguínea e no sistema linfático.

Nos linfonodos, os fluidos são filtrados e as cél. Brancas maturadas

Ductos linfáticos conduz a linfa

As cél. T maturam-se no Timo

Cél. B maturam-se na Medula óssea

Linfócitos acumulam-se e maturam-se no baço

• DEFESA INATA: PELE uma barreira muito eficiente contra patógenos!!!!!

Alguns componentes do sistema imune são dirigidos contra agentes infecciosos, como INFLAMAÇÃO DE TECIDOS INFECTADOS e recrutamento de um tipo especial de célula sanguínea chamada FAGÓCITO

Resposta Imune Inespecífica (Inata)

FAGOCITOSE FAGÓCITOS - células grandes que são responsáveis por capturar, ingerir e destruir agentes invasores como vírus, bactérias e fungos

Bactéria

Pseudópodes

Fagossomo

Lisossomos

Digestão

Clasmocitose

• As células brancas do sangue, incluindo os linfócitos (células B e T) e fagócitos (tais como neutrófilos e macrófagos), desempenham muitos papéis de defesa

As cél. T auxiliares (também chamadas de Th ou CD4+) atuam nos sistemas imunes humoral e celular pela secreção de citocinas. Cél T citotóxicas (também chamadas de Tc Ou CD8+) reconhecem e matam cél. Infectadas por vírus e outras cél próprias alteradas. Cél. T perfazem 68-75% dos linfócitos

As cél. B diferenciam-se para formar os plasmócitos que secretam anticorpos; e cél. de memória promovem imunidade a futuras Infecções por patógenos familiares. Cél. B perfazem 10-20% dos linfócitos. Linfócitos perfazem 15-50% das cél. brancas.

Cél. Natural killers atacam e lisam as cél. Infectadas por vírus e cancerosas do corpo. Cél. Natural killers perfazem 5-10% dos linfócitos no sangue.

RESPOSTA INFLAMATÓRIA

1. Dano recruta mastócitos que liberam histamina

2. Histamina entra nos capilares

3. Histamina dilata os capilares e recrutam as proteínas do complemento que atraem os fagócitos

4. Fagócitos movem-se até tecido infectado por capilaridade

5. Fagócitos engolfam bactérias e células mortas

6. Histamina e o complemento param a sinalização; fagócitos não são mais atraídos e o capilar retorna a forma normal

Célula sinalizando uma via envolvida na estimulação do receptor toll, estimulando uma resposta de defesa.

A Resposta Imune Adaptativa Quatro peculiaridades

caracterizam a resposta imune:

1. Especificidade, 2. Habilidade em responder a uma grande

variedade de antígenos, 3. Habilidade de distinguir próprio de não-

próprio, e 4. Memória.

• A resposta imune é direcionada contra antígenos que escapam das defesas inespecíficas.

• Cada ant icorpo ou células T é direcionado contra um determinante antigênico.

Linfócitos B e T

Os linfócitos B são células que se diferenciam na medula óssea de mamíferos, e participam da neutralização de venenos de animais peçonhentos e toxinas bacterianas, facilitação da fagocitose, na lise de certos microorganismos e produção de fatores que degranulam mastócitos, liberação de histamina para o local da reação. Os linfócitos T são células que sofrem eventos importantes de diferenciação no timo, participando da resposta imune de hospedeiros a microorganismos, rejeição de enxertos, hipersensibilidade do tipo tardia, regulação do sistema imune, intervindo nas atividades dos linfócitos B, macrófagos e próprios linfócitos T.

1 . L in fóc i t os B e T originam-se de células tronco na medula óssea

2. Células B amadurecem no baço e linfonodos e entram na circulação

3. Células B quando encontram o antígeno, amadurecem em plasmócitos que secretam anticorpos (imunidade humoral )

4. Células T amadurecem no t imo e ent ram na circulação

5. Elas atacam se l i g a n d o à s c é l u l a s hospedeiras e lisando-as (imunidade celular)

DOIS TIPOS DE RESPOSTA IMUNE ADAPTATIVA

Resposta Imune Humoral

Resposta Imune Celular

Anticorpos secretados pelas células B (plasmócitos) combatem os antígenos nos fluídos corporais

v

Células T atacam células corporais alteradas por i n f e c ç õ e s v i r a i s o u mutações, ou combatem antígenos que invadem as células

Seleções clonais apresentam rapidez, especificidade e diversidade tanto para a resposta imune, quanto para a memória imunológica e tolerância.

Seleção Clonal

• A memória imunológica desempenha um papel tanto na imunidade natural, quanto na artificial, baseada na vacinação.

Resposta Imune Humoral

• Células B ativadas sintetizam e secretam ANTICORPOS específicos para os antígenos.

• ANTICORPO = IMUNOGLOBULINA é um tetrâmero:

duas cadeias leves e duas cadeias pesadas, cada uma consistindo em uma região conservada e outra variável.

• As regiões variáveis determinam a ESPECIFICIDADE de cada anticorpo por um determinante antigênico

• As regiões constantes determinam o DESTINO E FUNÇÃO DO

ANTICORPO

Sítios de ligação ao antígeno

Região variável da cadeia pesada

Região variável da cadeia leve

Região constante da cadeia leve

CADEIA PESADA

Região constante da cadeia pesada

CADEIA LEVE

Ligação disulfito

Diversidade de anticorpos • Estrutura do anticorpo (imunoglobulina)

Ligação de um anticorpo a dois antígenos (epitopos) idênticos. A flexibilidade da dobradiça é essencial ao processo

Determinantes na superfície celular distantes entre si

Determinantes na superfície celular próximos entre si

Dobradiça

Formação do Complexo Antígeno-Anticorpo Anticorpo liga-se ao antígeno com uma especificidade excepcional chamada CHAVE-FECHADURA, facilitando a remoção do invasor do sistema circulatório

2. Atividade proteolítica das proteínas do complemento

1. Ingestão e degradação por macrófagos

5 Classes de Imunoglobulinas Ø IgG - mais abundante e desempenham muitas funções de defesa.

Ø IgM, primeira a ser formada, é um receptor de membranas células B

- receptores de antígenos de superfície - ativam o complemento

Ø IgD junto com IgM estimulam as células B a produzir ainda outras

classes de anticorpos.

Ø IgE encontradas nos mastócitos e participam na inflamação e

reações alérgicas - ativam a secreção de histaminas e outras aminas

durante a resposta inflamatória inespecífica a uma infecção

Ø IgA está presente em várias secreções corporais (leite, saliva e

lágrimas)

Loci dos anticorpos, receptores de células T e MHC"

• De acordo com a teoria da linha germinativa, cada anticorpo é codificado por um gene herdado, não sendo modificado durante o desenvolvimento somático e por isso, precisa haver um grande número de genes codificadores de anticorpos."

• De acordo com a teoria somática existe apenas um pequeno número de genes codificadores de anticorpos, mas apresentando bastante diversidade nas células somáticas devido a mutações e/ou recombinações."

• Linha germinativa

• Somática

ü A diversidade de anticorpos é produzida por recombinação somática

DIVERSIDADE DE ANTICORPOS

ü Os genes de anticorpos são compostos por segmentos, que diferem ligeiramente uns dos outros. ü O arranjo de cada segmento em particular é aleatório, existindo várias combinações possíveis de segmentos, formando um número ilimitado de segmentos e irão codificar uma enorme diversidade de anticorpos.

• Atualmente, é conhecido o número de segmentos de genes codificadores de an t icorpos em humanos. Sabe-se detalhadamente como estes segmentos são somaticamente modificados por recombinação e mutação e qual é a contribuição desses genes e processos somáticos para a especificidade e afinidade das respostas dos anticorpos."

• Sabe-se também que certas estratégias utilizam tanto os genes codificadores de anticorpos, quanto os que codificam os receptores de células T (recombinação gênica) , outras ut i l izam os genes codificadores de anticorpos mas não os de receptores de células T (hipermodulação gênica) e que a estratégia fundamentada na habilidade das proteínas do MHC de interagirem com diferentes antígenos é o polimorfismo gênico. Desse modo, a genética do sistema imune tem sido revelada nesses últimos anos. "

"

Base Genética da Diversidade dos Anticorpos

• Os supergenes da cadeia pesada das Imunoglobulinas são construídos a partir de cada um dos inúmeros segmentos V, D,J e C. Os segmentos V,D e J combinam-se por rearranjos do DNA, e a transcrição produz uma molécula de RNA que é processada para formar um mRNA traduzível. Outra família de genes dão origem às cadeias leves.

Como resultado desses rearranjos do DNA, existem milhões de possíveis anticorpos. Rearranjos imprecisos de DNA, mutações e adições aleatórias de bases no fim do DNA contribuem para uma maior diversidade.

30 a 35 segmentos gênicos V

5 segmentos gênicos J

1 segmento gênico C

4. V2 se liga a J3 por recombinação s o m á t i c a , p r o d u z i n d o o D N A encontrado na célula B madura

5. Pré-RNA V-J-C é processado e o mRNA final contém apenas aqueles segmentos V-D-J selecionados

6. RNA é traduzido em uma cadeia leve funcional

Cadeia Leve

1. Múltiplos segmentos V, D, J e C

2. Recombinação somatica entre os segmen tos V-D-J -C e produzem o DNA encontrado na célula B

3. Pré-RNA V-J-C é processado e o RNA final contém apenas aqueles segmentos V-D-J-C selecionados

4. RNA é traduzido em uma cadeia pesada funcional

Cadeia Pesada

Diversidade de anticorpos • Os genes para as imunoglobulinas e a geração da diversidade de anticorpos -

continuação

deleção inversão

• Mudança de classe após produção inicial de imunoglobulina resulta em anticorpos com a mesma especificidade ao antígeno, mas com uma função diferente. Isso é realizado por cortes e rearranjos dos genes que codificam a região constante.

Div

ersi

dade

de

antic

orpo

s •

Qua

dro

final

de

gera

ção

da

dive

rsid

ade

de a

ntic

orpo

s

Linhagem germinativa

Transcrito primário de

RNA

mRNA

DNA recombinado

Polipeptídeo nascente

Polipeptídeo maduro

Molécula de Ig montada

Cadeia pesada µ Cadeia leve κ

Recombinação somática (rearranjo do DNA); ligação D-J

Recombinação somática (rearranjo do DNA); ligação VJ

Recombinação somática (rearranjo do DNA); ligação V-DJ

transcrição transcrição

Processamento de RNA (splicing)

Processamento de RNA (splicing)

tradução tradução

processamento, glicosilação da

proteína

processamento, glicosilação da

proteína

Linhagem germinativa

Transcrito primário de

RNA

mRNA

DNA recombinado

ou rearranjado

Polipeptídeo nascente

Polipeptídeo maduro

Molécula de TcR montada

Div

ersi

dade

de

rece

ptor

es d

e lin

fóci

tos

T •

Qua

dro

final

de

gera

ção

da d

iver

sida

de d

o Tc

R

ü Sistema imune é capaz de produzir anticorpos contra praticamente qualquer antígeno ü 1015 moléculas diferentes de anticorpos que estão codificadas no genoma humano, entretanto, existem 3 x 109 bases no genoma humano.

A Resposta Imune Celular • Receptor de célula T • A resposta imune celular é

direcionada contra células alteradas ou infectadas.

• As células TC atacam células infectadas por vírus ou tumorais, promovendo a lise dessas células.

• As células TH ativam as células B e influenciam no desenvolvimento de outras células T e macrófagos. Os receptores de células T, na resposta imune celular, são análogos das imunoglobulinas na resposta imune humoral.

A localização cromossômica dos genes dos anticorpos, de receptores de células T e do

MHC em humanos"

O locus MHC

• O locus humano MHC mede aproximadamente 4 Mb no braço curto do cromossomo 6 (6p21). Este locus compreende três regiões: um grupo com aproximadamente 20 genes classe I (telomérico), um grupo com aproximadamente 15 genes classe II (centromérico), e um grupo heterogêneo com aproximadamente 30 genes classe III localizados entre os cluster classes I e II."

• MHC desempenha um papel essencial na resposta imune: permite os Linfócitos T reconhecerem o antígeno. "

• MHC trabalha junto com TCR e influencia o repertório dos antígenos T capazes de reconhecer o antígeno. "

• Essa é a razão porque o complexo MHC desempenha um papel fundamental na susceptibilidade a muitas doenças complexas e autoimunidade.

Estrutura MHC I • Expressa na superfície celular"• Reconhecida por TCR de

linfócitos T CD8 (citotóxicos)"• CD8 liga o complexo peptídeo-

MHC I"• MHC I são requisitados para

reconhecimento de antígenos endógenos (via citosólica)"

• Constituído por duas cadeias: a alfa codificada por genes MHC e a microglobulina beta, codificada por um gene externo ao cluster MHC"

• A cadeia alfa possui 3 domínios externos, 1 transmembrânico, juntos com o alfa 3 ligam as moléculas à membrana e a uma cauda citoplasmática"

Estrutura MHC II • MHC II são heterodímeros

constituídos de duas cadeias alfa e duas beta, ambas codificadas por genes do cluster MHC. "

• Ambas as cadeias apresentam dois domínios extracelulares e uma cauda citoplasmática.

Estrutura MHC III • As proteínas codificadas pelo MHC III não são receptores de

membrana e não estão envolvidos na apresentação de antígenos "• Foi proposto que as alterações das proteínas do MHC III estão

envolvidas em doenças auto-imunes."• As proteínas do MHC III têm funções e seqüências diferentes:

algumas delas são proteínas do complemento, outras são enzimas (i.e. 21- hidrolase), citocinas inflamatórias, fator de necrose tumoral e proteínas “heat hock”.!

1. Macrófago captura o antígeno por fagocitose

2. Macrófago destrói o antígeno quebrando-o em fragmentos

3. Proteínas de classe II do MHC processam o antígeno

4. MHC apresenta o antígeno para célula T helper

As moléculas do MHC classe II nos macrófagos, células B, ou células corporais, ligam-se aos antígenos e apresenta-os às células T.

• Na resposta imune celular, as moléculas do MHC classe I, células TC,CD8, e citocinas colaboram na ativação das células TC com a especificidade apropriada.

• Células T em desenvolvimento são submetidas a dois testes: Elas tem que ser capazes de reconhecer suas moléculas MHC, e não devem se ligar ao mesmo tempo às moléculas do MHC e aos antígenos do próprio corpo As células T que falharem a esses testes, morrem.

• A rejeição a transplantes de órgãos resultam de diversidades genéticas das moléculas do MHC.

6p21 (4Mb) Locus MHC

§ CLASSE I - G e n e s c l á s s i c o s d e

histocompatibilidade: HLA-A, -B e -C e não clássicos: HLA-E, -F, -G e –H

- p r o t e í n a s e x p r e s s a s n a superfície de todas as células nucleadas - apresentação dos antígenos aos linfócitos T killer

§ CLASSE II - Genes clássicos: HLA-DR, -DQ e –DP e não clássicos: HLA-Dm e TAP1 e TAP2 - proteínas expressas em células específicas (macrófagos, células dendríticas e

linfócitos B) – apresentação dos peptídios aos linfócitos T helper

§ CLASSE III - não codificam moléculas de histocompatibilidade – C4 e C2, fator B, TNF-α e TNF-β,

HSP-70 e 21 hidroxilase - proteínas com função imune – componentes do sistema complemento e moléculas

envolvidas na inflamação

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO LOCUS DO MHC

• MULTIGÊNICO: muitos genes codificadores de diferentes moléculas classes I e II, cada uma com diferentes especificidades por vários peptídeos. "

• POLIMORFISMOS ALÉLICOS: um grande número de alelos estão presentes em cada gene. "

• CODOMINANTE: produtos de ambos os alelos de cada gene são produzidos.

HEREDITARIEDADE Herança de Haplótipos de HLA

A1 B8 CW1 DW6 DR2

A2 B7 CW2 DW5 DR3

A9 B5 CW5 DW1 DR7

A3 B12 CW4 DW2 DR4

A1 B8 CW1 DW6 DR2

A1 B8 CW1 DW6 DR2

A1 B8 CW1 DW6 DR2

A2 B7 CW2 DW5 DR3

A2 B7 CW2 DW5 DR3

A9 B5 CW5 DW1 DR7

A9 B5 CW5 DW1 DR7

A3 B12 CW4 DW2 DR4

A3 B12 CW4 DW2 DR4

A3 B12 CW4 DW2 DR4

30%

Doador encontrado na família

70%

Doador não aparentado: a chance de encontrar um doador é de 1/20.000 a 1/300.000

Situação mundial no transplante de medula óssea

Quais as consequências da não compatibilidade?

Complicações pós-transplante: • Rejeição do enxerto • Doença do enxerto vs o hospedeiro • Duração e intensidade das terapias

imunossupressoras • Mortalidade

Desordens do Sistema Imune • Alergias resultam de

uma reação exagerada do sistema imune a um antígeno.

• Doenças autoimunes resultam de uma falha no reconhecimento das próprias células do indivíduo, com o aparecimento de células T e B que vão atacar as células do próprio corpo.

DOENÇAS AUTOIMUNES • 5 - 10% população geral (Mortalidade/ Morbidade) • Dificuldade e impossibilidade de cura – foco da resposta

imune (autoantígenos)- não podem ser eliminados • Crônicas - frequentemente incapacitantes • Ataque imunológico aos tecidos sadios do corpo • Alvo - orgão ou sistêmica • Ampla variedade de sinais clínicos • + 80 doenças autoimunes

DOENÇAS AUTOIMUNES

Miastenia gravis Tireoidite de Hashimoto Artrite Reumatóide Síndrome de Sjögren Vitiligo Psoríase Doenças Auto-Imunes do Sistema Nervoso Diabetes mellitus tipo 1 Lúpus eritematoso sistêmico Doença de Addison Anemia hemolítica Auto-Imune Síndrome Antifosfolipídica Dermatite Herpetiforme Febre Familiar do Mediterrâneo Glomerulonefrite por IGA Glomerulonefrite Membranosa Esclerose Múltipla Síndrome de Goodpasture

Doença de Graves Doença Celíaca Hepatite auto-imune Síndrome miastênica de Lambert-Eaton Oftalmia Simpática Penfigóide Bolhoso Poliendocrinopatias Púrpura Auto-Imunes Trombocitopênica Idiopática Doença de Reiter Tireoidite Auto-Imune Doença de Crohn Síndrome Antifosfolipídica Espondilite Anquilosante Retocolite Ulcerativa Síndrome de Churg-Strauss Síndrome de Behçt Sarcoidose

TECIDOS E ÓRGÃOS

Ø Doenças órgão-específicas O dano está confinado ao órgão contra o qual a resposta imune é dirigida Ø Doenças não específicas a órgãos Resposta imune contra antígenos que não estão especificamente associados a um órgão

FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO DAS DOENÇAS AUTOIMUNES

AUTOANTICORPOS

COMPONENTES PRÓPRIOS

ARTRITE REUMATÓIDE

§ Inflamação crônica das articulações sinoviais com destruição progressiva de estruturas cartilaginosas e ósseas § Afeta 3x mulheres – 35 a 55 anos § MHC-II: HLA-DR4 e HLA-DR1 § Sintomas: - Articulações (edema, calor, rubor, dor e rigidez matinal) - Extra-articulares: cansaço, perda de peso, anemia, nódulos subcutâneos, pericardite e pleurite

LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO

§ Doença crônica e multisistêmica § HLA-DR2 e DR3, deficiência de C2 e C4; outros genes (MBL, IL-6 e CR1) § Mulher/homem = 9:1 (20 e 45 anos) § Sintomas: fadiga, febre, eritema malar, rash discóide, pericardite, pleurite, alterações neurológicas e renais

DIABETES MELLITUS Tipo I

§ 10% da população § Deficiência absoluta em insulina causada por destruição

das células do pâncreas § HLA-DRB1 e DQA1, MBL § Complicações: Hipertensão, dificuldade de cicatrização,

infarto, derrame, insuficiência renal, problemas visuais § Pé diabético (problemas vasculares)

Doença Celíaca • Doença celíaca é uma intolerância

hereditária ao glúten, uma proteína encontrada no trigo e em menor escala, na cevada, no centeio e na aveia. Enquanto a intolerância ao glúten é permanente, os sintomas podem ser aliviados evitando esta proteína na dieta. A inflamação ocorre devido a gliadina, um peptídeo derivado do glúten. Esta inflamação causa danos aos tecidos das mucosas do intestino pequeno, especialmente nas vilosidades que absorvem nutrientes, resultando em uma má absorção dos nutrientes.

• A Doença Celíaca afeta até uma pessoa em 300 na I tá l ia e no sudoeste da I r landa, mas é extremamente raro na África, Japão e China ( Not et al., 1988). De acordo com um estudo nos EUA, em 2003, existe uma chance de 1 em cada 133 pessoas, sem fatores de risco ou histórico familiar, de ter a doença celíaca. Adicionalmente, esse risco aumenta para 1 em cada 22 se a pessoa tem um parente de primeiro grau com doença celíaca e para 1 em cada 39 se o parente for de segundo grau (Fasano, 2002). Em torno de 60.000 americanos são diagnosticados com doença celíaca anualmente e um total de 2 milhões têm a doença, tornando-a possivelmente a doença genética mais comum nos Estados Unidos(Westerberg, et al., 2006). A doença celíaca pode ocorrer em qualquer idade e mulheres são mais comumente afetadas que os homens. Das mulheres durante os anos férteis, a relação com os homens é de quase 3 para 1 (Feighery et al., 1998).

Fatores de risco genéticos

• A doença celíaca está fortemente associada ao leucócito antigênico humano (HLA) haplótipos DQ2 e DQ8. Os genes HLA fazem parte do complexo de histocompatibilidade principal (MHC)

• A função das moléculas do MHC é ligar-se a fragmentos protéicos de r i vados dos pa tógenos e apresentá-los na superfície celular para reconhecimento pelas células T. Muitas proteínas envolvidas no processamento e apresentação do antígeno são codificadas por genes dentro do MHC (Janeway, 2005).

• Os sintomas da doença celíaca são causados por um peptídeo rico em glutamina e prolina encontrado no glúten, iniciando a resposta inflamatória ao ligar-se aos haplótipos HLA.

• A associação primária do HLA, na maior ia dos pacientes com doença celíaca, é com DQ2 (DQA*05 /DQB1*02 ) e uma minoria com DQ8 (DQA1*03/DQB1*0302). Aproximadamente 97% dos indivíduos com doença celíaca possuem HLA-D2Q ou HLA-DQ8, em comparação aos 40% da população geral (NIH, 2006).

• A associação do HLA em doença celíaca pode ser explicada por uma maior habilidade do DQ2 de ligar-se a um grande repertório de peptídeos ricos em prolina do glúten, que sobrevivem à digestão gastrointestinal e são deaminadas pela trasglutaminase dos tecidos.

• Desordens imunodeficientes resultam de falhas de uma ou outra parte do sistema imune. AIDS é uma imunodeficiência decorrente da depleção de células TH do corpo devido à infecção pelo HIV. Essas depleções enfraquecem e eventualmente destroem o sistema imune, deixando o hospedeiro sem defesa contra infecções “oportunistas”.

ASSOCIAÇÃO HLA CLASSES I, II E III DOENÇAS AUTOIMUNES

ü HLA CLASSE I PSORÍASE – HLA-Cw6, -B39 e –B57 ESPONDIARTROPATIA – HLA-B27 ü HLA CLASSE II DIABETE MELLITUS – HLA-DR3, -DR4 ESCLEROSE MÚLTIPLA – HLA-DR2 DOENÇA DE GRAVES – HLA-DR3 LUPUS – HLA-DR2, -DR3 ARTRITE REUMATÓIDE – HLA-DR4 (DRB*0401, *0404) DOENÇA CELÍACA – HLA-DQ2 e DQ8 ü HLA CLASSE III LUPUS – C2 e C4

FENÓTIPO GENÓTIPO

A

AO

AA

O OO

B

BO

BB

AB AB

Indivíduo AB - um alelo A e um alelo B, um foi herdado da mãe e o outro do pai. Ele possui nos seus glóbulos vermelhos os ANTÍGENOS A E B e seu GENÓTIPO é AB. Indíviduo O - as células de grupo O são reconhecidas pela ausência de antígeno A ou B e seu GENÓTIPO é OO. Quando o alelo O é herdado ao lado de A, apenas o gene A se manifesta; e se é herdado ao lado do gene B apenas o gene B se manifesta.

ü 3 Alelos: A, B e O podendo qualquer um dos três ocupar o loco ABO em cada elemento do par de cromossomos responsáveis por este sistema.

AULA PRÁTICA - SISTEMA ABO