Teorias da Comunicação

-

Upload

jonathas-araujo -

Category

Documents

-

view

220 -

download

0

description

Transcript of Teorias da Comunicação

-

SecretariaMaria do Carmo Silva Barbosa

Genio NascimentoJovina Fonseca

Direo EditorialOsvando J. de Morais

PresidnciaMuniz Sodr (UFRJ)

Conselho Editorial - Intercom

Presidente Antonio HohlfeldtVice-Presidente Marialva Barbosa

Diretor Editorial Osvando J. de MoraisDiretor Financeiro Fernando de Almeida

Diretor Administrativo Jos Carlos MarquesDiretora Cultural Rosa Maria Dalla Costa

Diretora de Documentao - Nlia Rodrigues Del BiancoDiretor de Projetos - Adolpho Carlos Franoso Queiroz

Diretora de Relaes Internacionais Sonia Virginia MoreiraDiretora Cient!ca Raquel Paiva

Coordenadora Acadmica Iluska Coutinho

Alex Primo (UFRGS)Alexandre Barbalho (UFCE)

Ana Slvia Davi Lopes Mdola (UNESP)Christa Berger (UNISINOS)

Ciclia M. Krohling Peruzzo (UMESP)Erick Felinto (UERJ)

Etienne Samain (UNICAMP)Giovandro Ferreira (UFBA)

Jos Manuel Rebelo (ISCTE, Portugal)Jeronimo C. S. Braga (PUC-RS)Jos Marques de Melo (UMESP)

Juremir Machado da Silva (PUCRS)Luciano Arcella (Universidade

dAquila, Itlia)Luiz C. Martino (UnB)

Marcio Guerra (UFJF)Margarida M. Krohling Kunsch (USP)

Maria Teresa Quiroz (Universidade de Lima/Felafacs)

Marialva Barbosa (UFF)Mohammed Elhajii (UFRJ)

Muniz Sodr (UFRJ)Nlia R. Del Bianco (UnB)Norval Baitelo (PUC-SP)

Olgria Chain Fres Matos (UNIFESP)Osvando J. de Morais (Intercom)

Paulo B. C. Schettino (UFRN/ASL)Pedro Russi Duarte (UnB)

Sandra Reimo (USP)Srgio Augusto Soares Mattos (UFRB)

-

Teorias da Comunicao: Correntes de Pensamento e Metodologia de Ensino

Rose Mara Vidal de SouzaJos Marques de MeloOsvando J. de Morais

(Organizadores)

So PauloINTERCOM

2014

-

Teorias da Comunicao: Correntes de Pensamento e Metodolo-gia de Ensino

Copyright 2014 dos autores dos textos, cedidos para esta edio Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao INTERCOM

DireoOsvando J. de Morais

Projeto Gr!co e DiagramaoMarina Real e Mariana Real

CapaMarina Real

RevisoCarlos Eduardo Parreira

Organizao TcnicaMarthins Machado.

Todos os direitos desta edio reservados :Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao INTERCOMRua Joaquim Antunes, 705 PinheirosCEP: 05415 - 012 - So Paulo - SP - Brasil - Tel: (11) 2574 - 8477 / 3596 - 4747 / 3384 - 0303 / 3596 - 9494http://www.intercom.org.br E-mail: [email protected]

-

Sumrio

Prefcio ...................................................................9Rose Mara Vidal de Souza

Apresentao ..........................................................11Jos Marques de Melo

PARTE I. TEORIAS FUNDADORAS

1. Os processos de massi0cao: fronteiras entre massa e multido ................................................................15Rejane de Mattos Moreira

2. A Teoria Hipodrmica ........................................34Ivan Carlo Andrade de Oliveira

-

3. As bestas do Apocalipse: a teoria adorniana da inds-tria cultural ............................................................55Adilson Vaz Cabral Filho

4. O marxismo estruturalista de Althusser................75Luciana PankeMrio Messagi Jr.

5. Da Ciberntica Teoria do Caos ..................... 101Ivan Carlo Andrade de Oliveira

6. Usos e Grati0caes - Uma revisita Teoria que deu um novo impulso aos estudos de recepo. ............ 127Gizeli Bertollo Menezes

7. Espiral do Silncio e Mdias Sociais: a participao da opinio pblica no Twitter ............................... 152Liana Vidigal RochaValmir ArajoRaimundo Gama da Silva Jnior

8. Da Teoria Culturolgica ao Pensamento Complexo .................................................... 183Cosette Castro

9. As Ideias de Marshall McLuhan em sala de aula praticando o tambor tribal .......................... 205Sandra Sueli Garcia de Sousa

10. Estudos Culturais aplicados a pesquisas em comunicao ................................................ 226Ana Luiza Coiro Moraes

-

PARTE II. TEORIAS INOVADORAS

1. Agenda-Setting e Twitter: um estudo da relao entre teoria e prtica ...........................................................261Ana Caroline da Silva Ribeiro SousaLiana Vidigal Rocha

2. A Teoria da Ao Comunicativa ........................ 291Geder Parzianello

3. Velhos e novos porteiros A teoria do Gatekeeping ................................................. 315Laura Seligman

4. Desatando ns e construindo laos: dialogicidade, comunicao e educao ...................................... 328Luciene de Oliveira Dias

5. Das mediaes aos meios: as brechas invertem a lgi-ca de mercado ...................................................... 351Walter de Sousa Junior

6. Conceitos bsicos da Folkcomunicao ............. 366Maria Cristina Gobbi

7. Mediaes (Serrano e Barbero) ......................... 389Vernica Dantas Meneses

8. O Estar-Junto: da comunidade ao neotribalismo ............................................... 418Edna de Mello SilvaFrederico Palladino

9. Teoria Do Panptico: Sorria, Voc est sendo vigiado ........................................................ 438Maria de Ftima de Albuquerque Caracristi

-

10. Entendendo a Semitica signos e linguagem ......................................................... 453Muriel Amaral

11. Cibercultura em um contexto de convergncia tecnologica: ensino e interatividade na velocidade do conhecimento ................................ 482Roberto Gondo MacedoAlessandra de Castilho

12. A pedagogia radiofnica de Mario Kapln: a educao como meta possvel e permanente ......... 503Antonio Francisco MagnoniEsmeralda Villegas UribeJuliana Gobbi Betti

A ONDA: Aplicao das principais teorias de comuni-cao do perodo entre guerras ............................. 532Marcos Barcelos Correia

-

9Prefcio

Prefcio

Rose Mara Vidal de Souza1

O leitor tem em mos um livro diferenciado no cam-po das Teorias da Comunicao de Massa. Idealizado em 2012 e com a contribuio de vrios pesquisadores/pro-fessores de vrios estados brasileiros. Seu ineditismo se deve a questo de estar 0gurando no campo da meto-dologia didtico-pedaggica. Dividido em duas partes: teorias fundadoras e teorias inovadoras, cada captulo se subdivide em trs partes: Conceitualizao da teoria, metodologia aplicada em sala de aula e experincias de alunos da referida teoria no dia-a-dia.

A linguagem da referida publicao tambm foi obser-vada para que no s professores, mas alunos e leigos que

1. Doutoranda e Mestre em Comunicao Social pela UMESP, Pesquisadora Assistente da Ctedra da Unesco/UMESP, Dire-tora de Cultura do Politicom, Membro do RENOI, Docente UVV e UFES. [email protected]

-

10Prefcio

queiram se aventurar pelo mundo das teorias da comunica-o, possam ter acesso de uma forma gil e direta.

Lecionar teorias da comunicao para muitos docentes se torna quase um tabu e para os alunos uma forma inatingvel, uma das disciplinas que possuem alto nvel de rejeio s pelo nome. A questo da aprendizagem em matrias tericas um grande desa0o, no s para a comunicao, mas para todas as reas. Porm, estamos propondo novos olhares e abrindo precedentes para outras experincias. Quem disse que estudar teorias tem que ser maante? Por exemplo, eu e o professor Gian Danton (UNIFAP) utilizamos confeco de Fanzines para explicar contracultura em Marcuse, a meninada aprende de uma forma divertida, ilustrada e no esquece to cedo.

Os recursos audiovisuais esto a para nos auxiliar e a ge-rao conectada exige uma dinmica equiparada com o mundo em que vivem. Um lugar onde a dromocracia im-pera, o rpido, o veloz tem que caminhar com o contedo. Os alunos necessitam serem desa0ados. Aquele posiciona-mento do professor opressor ou mesmo o que fala 50 mi-nutos sem parar no cabe mais e ainda mais em disciplinas tericas. A proposta deste livro apresentar essas alternati-vas por meio de experincias de vrios docentes brasileiros, de norte a sul do pas, de universidades pblicas e privadas.

Pois acreditamos que a oferta de uma outra proposta me-todolgica ser to ben0ca e e0caz para o enriquecimento dos nossos alunos. Debruar-se sobre os estudos das teorias da comunicao no algo que se limita aos bancos acad-micos ou aos tericos renomados internacionalmente, mas se concretiza por aqueles que envolvem com o cotidiano das pessoas, se relacionam no espao social e se relacionam entre outras culturas originando e ressigni0cando cdigos morais. Por essa condio que h a necessidade do contedo desse livro, uma discusso ampla para trazer ao universo habitual aquilo que marca presena na vida de milhares de pessoas.

-

11Apresentao

Apresentao

Jos Marques de Melo

Con0gurando uma espcie de rol da teoria da co-municao, este livro simboliza o ingresso de uma gerao rebelde na arena cognitiva. Logo que examinei o plano da obra, tive a ntida sensao de vislumbrar uma perspectiva ambiciosa para o estudo das teorias e metodologias que embasam nossa rea de conhecimento.

Mais do que isso: percebi que seus autores estavam dispos-tos a superar o sentimento de apatia que geralmente a2ora no seio do alunado. Por isso compreendiam que era inadivel a busca de um suporte renovador do ensino e desa0ador da aprendizagem, repercutindo na transformao de atitudes.

Esse grupo de jovens professores decidiu arregaar as mangas para organizar um livro-texto capaz de fazer a moada estudar de forma menos traumtica. Para tanto, fugiu dos paradigmas minimalistas em vigor, inspirados na trindade Marx-Weber-Durkheim, gerando, a la gauche, o

-

12Apresentao

quarteto europeu Adorno-Horkheimer-Althusser-Matte-lart ou a la droite o quinteto americano formado pelos 4 pais fundadores Lasswell, Lazarsfeld, Hovland, Lewin e seu padrinho inventor Schramm.

A organizadora Rose Vidal logrou produzir um ma-nual empaticamente sintonizado com as aspiraes dos estudantes que lotam as classes das universidades, so-bretudo das perifricas.

Sua estratgia assemelha-se ao procedimento usual no mundo esportivo. Eles convocaram um verdadeiro time de goleadores, cada qual ocupando a posio que lhe compete durante uma partida de futebol, mas agindo de forma sinr-gica para encabear o placar, vencendo a disputa.

Tal esforo didtico-pedaggico resultou na produo de um livro realmente diferenciado, mobilizando a nova gerao que se prepara para ingressar nas indstrias midi-ticas na idade da internet.

Desta maneira, a presente antologia pode funcionar tranquilamente como introduo plural teoria da comu-nicao, correspondendo s aspiraes da gurizada, petiza-da, molecada ou meninada que per0la discretamente como pretendente a um lugar ao sol na sociedade de consumo. Eles desejam penetrar na engrenagem das indstrias, ser-vios e organizaes tercirias que informam, educam e divertem. Evidenciando que no pretendem fazer a ca-bea, mas dar alento e esperana aos produtores de bens simblicos, os novos tericos ensinam seus leitores a pensar com autonomia e tirar as prprias concluses.

Tal qual vem ocorrendo hoje no mbito dos shopping centers, onde os proprietrios tomam providncias para impedir a entrada dos rolezinhos consumistas, no cau-saria surpresa se os timoneiros da nossa comunidade aca-dmica agissem discricionariamente para inibir os rolezi-nhos pedaggicos. Favorecendo a vida, outrora tranquila,

-

13Apresentao

das patricinhas e dos mauricinhos que fortalecem o pacto da mediocridade, estes reforariam o consumo hegemnico. De forma exclusiva ou alternada, continua-riam vigentes as ideias oriundas das escolas de Chicago ou Frankfurt... Ou melhor, triunfaria a lei do menor esforo...

Demonstrando que a realidade contempornea bem mais complexa e contraditria, os autores reuni-dos nesta coletnea prestam relevantes servios uni-versidade crtica, sinalizando atravs de uma dezena ou mais correntes de pensamento.

So Paulo, 25 de janeiro de 2014

-

14Apresentao

PARTE I.

TEORIAS FUNDADORAS

-

15Os Processos de Massificao: fronteiras entre massa e multido

1.Os processos de massificao: fronteiras entre massa e multido

Rejane de Mattos Moreira1

As massas avanam!Hegel

De fato as massas

Se tomarmos (tomando-se) a palavra gregrio no di-cionrio, veremos (v-se) as seguintes acepes: adj. diz-se dos animais que vivem em bandos ou em grupos. Que prprio das multides: iluso gregria. Instinto greg-rio, tendncia que leva os homens ou animais a se jun-tarem, perdendo, momentaneamente, suas caractersticas individuais.2 A palavra gregrio vem do Latim gregariu que

1. UFRRJ

2. Cf. Ferreira, Aurlio Buarque de Holanda. Mini Aurlio: o dicionrio

-

16Os Processos de Massificao: fronteiras entre massa e multido

signi0ca rebanho, manada, bando de aves, reunio.3 Essa palavra pode nos indicar de forma bastante abreviada as questes que envolvem a massi0cao, que apresentaremos neste captulo. Um problema inicial nos instiga: o homem um ser naturalmente gregrio? Ou seja, temos uma tendncia natural de nos reunirmos, de vivermos agru-pados em bandos? Socilogos se inclinaram a pensar essas questes e teceram teorias sobre a possibilidade do ho-mem se constituir como ser social e identi0cado a grupos.

Tais questes, forosamente, nos impem outra mirada, a de que a problemtica que envolve a massi0cao deve ser pensada para alm de determinada inclinao que toma como referncia a ciso natureza/cultura. Pensar sobre a massi0cao entender que esse fenmeno est inserido em contextos histricos demarcados, em epistemes que atri-buem suas prprias conjunturas, suas verdades, seus temas e sujeitos. Nesse sentido, pensar a massi0cao tom-la em redes complexas de relaes, em que o campo da comuni-cao pode estar inserida e funciona como vetor explicativo.

A partir de um olhar mais prximo da sociologia das massas, tm-se dois fenmenos constitutivos sociais que devem ser considerados para pensar a massi0cao: a in-dustrializao e as modi0caes por ela acarretadas, como o xodo rural, o trabalho assalariado, informal, infantil ou o desemprego e a urbanizao que acarretaram superpo-pulao e periferizao nos centros urbanos. Esses dois fenmenos podem nos ajudar a entender a transio do modelo tradicional das sociedades para o modelo mo-derno. A sociedade moderna ento marcada pelo sur-gimento de novos modos de vnculos sociais, bem como

da lngua portuguesa, 8 ed. Curitiba, Positivo, 2010, pg.387.

3. Idem, Op. cit.

-

17Os Processos de Massificao: fronteiras entre massa e multido

pelo desenvolvimento industrial. Autores como mile Durkheim, Max Weber, Karl Marx questionaram-se acer-ca desses processos e constituram arcabouos tericos de entendimento do homem em sua totalidade social, to-mando como referncia tambm as tenses vivenciadas entre indivduo e sociedade.

Esses elementos, que esto irremediavelmente conec-tados ao avano industrial, podem nos ajudar a perceber como o homem moderno acaba por se repensar. Com os processos que desencadeiam a massi0cao, vemos surgir certa forma de estar no mundo: o homem-massa; um tipo de subjetividade com caractersticas prprias, com crenas e desejos adequados ao seu modo de vida. Mais especi0ca-mente esse homem-massa um epifenmeno de processos maximizados como o pensamento moderno, as democra-cias liberais do sculo XIX, o crescimento demogr0co e o desenvolvimento das indstrias capitalistas.

A partir dessa mirade iremos discutir, neste captulo, o processo de massi0cao luz de Jos Ortega y Gas-set, um 0lsofo espanhol que escreve, j na dcada de 20, nosso livro referncia - A rebelio das massas. O autor discute com todo fervor o desenvolvimento da massi0-cao como fenmeno complexo da constituio desse novo sujeito insurgente, o homem-massa. Para o autor, o homem-massa chega e proclama como virtude o fato de no se inteirar de nada que esteja fora de sua estreita paisagem (pg.144), por isso a importncia de perceb-lo como um tipo estranho e geral.

Em contraponto, iremos buscar em Toni Negri e Mi-chael Hardt uma nova forma de pensar a categoria social multido. Em recente trabalho, de 2004, os autores reto-mam o tema da massi0cao, conceituam a multido e em-preendem novas leituras sobre a democracia, a guerra e o capitalismo. Na ltima parte do captulo poderemos, ento,

-

18Os Processos de Massificao: fronteiras entre massa e multido

discutir as iniciais questes da massi0cao, com o pensa-mento de Jos Ortega y Gasset em con2uncia com a nova perspectiva alavancada pelos autores Toni Negri e Michael Hardt. Assim, entenderemos de que forma essas questes tocam o universo comunicacional, tangenciando fronteiras com a 0loso0a, a sociologia e as cincias polticas.

Ortega y Gasset busca mais do que sintetizar as condi-es que 0zerem esse homem-massa aparecer, mas tam-bm busca visualizar as relaes no to bvias entre as crises econmicas e culturais da Espanha do incio do s-culo XX, assim como certo mau uso da razo na inves-tigao das relaes sociais. com grande deferncia ao pensamento racional, ao racionalismo vital, que Ortega pretende perceber 0ssuras entre certa mentalidade fun-dante do individualismo e a submisso ao coletivo, entre o pensamento poltico racional e os desusos desse pensa-mento por parte de sujeitos despreparados. A partir de te-mas controversos o autor nos prope pensar sobre tpicos como a guerra, a mulher masculinizada, as aglomeraes nas cidades ou a opinio pblica.

Para o autor, a m utilizao da razo e o afastamento do homem de suas atribuies sociais afundou no s a Espanha em ms questes, mas toda a Europa. Num duplo sentido, a Espanha no consegue se sagrar como nao e a Europa no se apresenta como exemplo poltico-social. Tudo isso se d por um mau emprego da participao so-cial. Aglomerados, despossudos de razo, ligados por ins-tintos, os homens da massa s conseguem ser consumidores desejantes e no organizados, de2agrando o caos social.

Se inicialmente o autor percebe que a vida pbli-ca no apenas poltica e sim, ao mesmo tempo e at antes, intelectual, moral, econmica, religiosa (p.42) porque a anlise sobre a massificao pode ser toma-da por uma constatao: o mundo est cheio. Teatros

-

19Os Processos de Massificao: fronteiras entre massa e multido

cheios, consultrios cheios, ruas cheias. Essa verificao que, num primeiro momento, parece bvia, descortina--se num exame surpreendente de que esse fenmeno vem de uma cadncia social especfica. As aglomeraes so, portanto, recentes e acarretam a sensao de insta-bilidade da ordem poltica e emocional. Ortega frisa:

O homem um ser, quer queira ou no, forado a buscar uma instncia superior. Se consegue por si s encontr-la um ser excelente, se no, pois um homem-massa e necessita receb-la de outrem.4

As multides so expresses quantitativas e visuais. Em contraponto, aqui neste captulo encontramos a perspectiva de Negri e Hardt, que entendem a multido como uma po-tencialidade criativa e no apenas desorganizada e violenta. Entenderemos esse aspecto no ltimo item do captulo.

Para Gasset, a sociedade se dinamiza nas minorias e nas massas. O autor complementa: as minorias so indivduos ou grupos de indivduos especialmente quali0cados. A mas-sa o conjunto de pessoas no especialmente quali0cadas5. Converter minoria em maioria perceber que a massa surge de homens que no se diferenciam, homens que aspiram aos mesmos desejos, destituem-se de suas contribuies efetivas e se misturam, extraindo seus rostos das identidades projetadas socialmente. Ortega acredita que esse fenmeno produziu retrocesso social e escalonamento de desejos embrutecidos.

De fato, as massas se realizam num modelo falido de socius. a partir de uma hiperdemocracia que a massa

4. Cf. Ortega y Gasset, J. A Rebelio das Massas. Traduo Marylene Pinto Michael. So Paulo, Martins Fontes, 1987, pg. 86.

5. Idem, Op.ct.pg. 44.

-

20Os Processos de Massificao: fronteiras entre massa e multido

triunfa. Nesse mundo, as massas impem seus modos de vida, seus gostos e desejos. Tudo isso, sem lei, sem ordem, destituda ainda de senso esttico e tico. Por isso Ortega y Gasset nos diz:

Massa todo aquele que no atribui a si mesmo um valor - bom ou mau - por razes especiais, mas se sente como todo mundo e, certamente, no se angustia com isso, sente-se bem por ser idntico aos demais.6

O autor ento divide a sociedade em duas classes de gente: as que exigem de si mesmas projetos, deveres, me-tas e as que nada exigem de si. O cotidiano est, portan-to, repleto de gente sem projetos, metas, ordens e senso histrico. O cotidiano mascara as funes de seres ativos, propositivos e estimula almas vulgares em lugar de qua-lidades especiais, laboriosas.

Diante dessas assertivas entendemos o que o autor apre-ende pelo termo rebelio das massas. Nada mais do que a vitria da medianidade, da autenticidade do vulgar, das construes de gostos desprovidos de exuberncia racional. O autor nos indica que a partir da insurgncia das massas h, concomitantemente, a decadncia do esprito singular.

Bem, essas anlises podem parecer, contemporaneamen-te, equivocadas, elitizadas e sem propsito. Mas faamos um pequeno esforo de pensamento de cunho historiogr0co. Ortega um pensador do seu tempo. Suas questes giram em torno, principalmente, dos problemas que envolvem os governos autoritrios do incio do sculo XX. Muitas trans-formaes sociais e culturais que ocorreram nesse perodo

6. Cf. Ortega y Gasset, J. A Rebelio das Massas. Traduo Marylene Pinto Michael. So Paulo, Martins Fontes, 1987, pg. 45.

-

21Os Processos de Massificao: fronteiras entre massa e multido

da modernidade oitocentista, principalmente a queda do ideal aristocrtico, contriburam para a leitura de mundo do autor. A concepo de cunho democratizante, inerente ao projeto moderno, instaurou um ideal de igualdade jamais cumprido. As mudanas na esfera pblica e o iderio parti-cipativo 0zeram no mais do que produzir a massa, um tipo de categoria social passiva, inerte e sem identidade. Ortega discute esse momento de estabelecimento de uma igualda-de reducionista, falaciosa e que gerou, em ltima instncia, violncia e uma m utilizao da razo.

Ao considerar a leitura do autor como componente para pensarmos esse momento histrico, devemos tam-bm entender que esse contexto o de aniquilao de alguns posicionamentos que pressupem as conquistas democrticas como essencialmente interessantes e solid-rias. A contribuio efetiva do autor por produzir um arsenal terico que nos faa entender a Europa num con-texto histrico novo. A Europa e seus mltiplos caminhos polticos, as democracias e, ao mesmo tempo, seus intensos movimentos autoritrios. um contexto histrico novo para humanidade e para a razo.

A Europa estava mergulhada nessa problemtica e no consegue, por isso, restabelecer as bases de governos demo-crticos de fato. Alis, os autoritarismos surgem dessa falsa participao popular. Portanto, a temtica em questo, luz das teses centrais de Jos Ortega y Gasset, deve ser ponderada. No entanto, novas leituras podem ser efetuadas sobre o pro-cesso de massi0cao. Na ltima parte do captulo faremos um contraponto s propostas de Ortega y Gasset com Toni Negri e Michael Hardt. Assim poderemos perceber quais as reais fronteiras que compem o pensamento ortegeano.

As massas avanam, certamente, mas um avano que re-presenta uma superabundncia da vida fcil para o homem--massa ou o induz a se fechar para os projetos histricos e

-

22Os Processos de Massificao: fronteiras entre massa e multido

se submeter aos ditames das opinies sem sentido, concede--lhe tambm autoridade total. As massas no s avanam, como impem seus modos de ser. A vida ligada aos espor-tes, ao lazer, conquista do corpo perfeito, coloca a massa numa instncia irre2etida e enquadrada a super0ciais ideias de si. Ortega nos faz pensar:

A caracterstica do momento que a alma vulgar, sabendo que vulgar, tem a coragem de a0rmar o direito da vulgaridade e o impe a toda parte. Como se diz nos Estados Unidos: ser diferente indecente.7

Essa leitura marcada por uma espcie de pessimis-mo contumaz com relao ao desenvolvimento da hu-manidade, visto que a humanidade est caminhando para essa razo mal utilizada, para uma arrogncia travestida de pensamento. Cincia aprisiona ao invs de libertar. Esta-do condiciona ao invs de organizar. Desse modo, Ortega salienta a importncia de entendermos as condies hist-rias e as consequncias ticas do surgimento do homem--massa. Tentando traar uma linha de fuga, o autor prope um olhar mais analtico sobre o homem-massa. Esse olhar se con0gura como mais do que uma proposta terica, mas tambm como uma proposta poltica.

Ao criar o conceito de homem-massa, Ortega y Gas-set nos fornece um interessante aparato conceitual, para problematizarmos os processos industrializantes que ho-mogenezam o mundo moderno. As caractersticas princi-pais da indstria so tambm elencadas na vida cotidiana desse homem-massa, que se v inserido em modos de vida

7. Cf. Ortega y Gasset, J. A Rebelio das Massas. Traduo Marylene Pinto Michael. So Paulo, Martins Fontes, 1987, pg. 48.

-

23Os Processos de Massificao: fronteiras entre massa e multido

serializados e padronizados. Pensar com viso histrica, gerir propostas coletivas, ter ideal e projetos a longo prazo so alguns papis que o homem-massa no exerce nesse universo massivo.

Desmoralizao da humanidade e o advento do homem-massa.

O que seria, ento, esse homem-massa? Uma dica funda-mental: massa no a classe operria. A questo para o autor ultrapassar a dicotomia classe social. Neste sentido im-portante destacar que o homem-massa no de0nido por parmetros econmicos apenas. As posses materiais no indi-cam qualidades inerentes a esse homem, pois a ganncia e a prepotncia de um homem de posse podem de0ni-lo como homem-massa. Certamente, a instituio econmica deve ser levada em conta quando se analisa o fenmeno da massi0-cao, mas ela tomada como elemento conjuntivo e no fundante. O homem-massa se conforma a partir de um com-plexo relacional que inclui a cultura, a vida social, as crenas.

Por isso, a temtica massi0cao nos incita a questionar no s os processos que levam o homem a se vincular, como tambm a natureza dessas conexes. Em tom de denncia, o autor busca pensar acerca de novas e trans-formadoras categorias sociais que balizam esse homem. O homem-massa necessariamente no especializado, age em conformidade a instintos pueris, no atribui valor ao mundo e a si prprio e alude uma vida fcil e abun-dante. A massa faz sucumbir tudo que no individual, produzindo exatamente indivduos isolados, normaliza-dos e que se submetem a sistemas hierrquicos de poder. Nesse sentido, o nascimento propriamente dos processos de massi0cao, a partir da leitura de Ortega y Gasset,

-

24Os Processos de Massificao: fronteiras entre massa e multido

torna-se possvel com o desenvolvimento das democracias liberais, das tecnologias industriais, do crescimento demo-gr0co urbano e das experincias cient0cas. Esses eixos norteadores permitem uma submisso visvel e explcita do homem-massa, mesmo porque a partir deles que as organizaes sociais, que os poderes institucionais e que o Estado comeam a surgir. Sem aspiraes, o homem--massa se v condenado a no ser ele mesmo, ao passo que se contenta em viver de forma fcil e super0cial. O homem-massa, portanto, deve ser examinado, pesquisado, observado, j que dele se constri novos exemplos de or-denaes sociais, menos re2exivas, menos participativas e consistentes. Em escala global, o homem-massa se apre-senta como modelo a ser seguido. Segundo o autor isso caracterizaria a chegada das massas ao poder.

A chegada das massas ao poder ou a rebelio das massas o fenmeno mais interessante e mais catico dos ltimos tempos. Se ele abre uma possibilidade para pensarmos aes novas de relacionamentos, ao mesmo tempo, ele impede o pensamento, induz a ms questes, destri conquistas so-ciais como valores morais e ticos. O homem-massa se pe frente do seu tempo, o que a princpio no seria nocivo, mas isso s lhe traz arrogncia e pensamentos fragmentados. Ortega completa:

Jamais em toda a histria o homem tinha sido colo-cado numa circunstncia ou contorno vital que se parecesse, ainda que de longe, com o determinado por essas condies. Trata-se, de fato, de uma ino-vao radical no destino humano, que implantada pelo sculo XIX. Cria-se um novo cenrio para a existncia do homem, novo no fsico e no social.8

8. Cf.Ortega y Gasset, J. A Rebelio das Massas. Traduo Marylene

-

25Os Processos de Massificao: fronteiras entre massa e multido

O mundo cresceu e com ele novos caminhos foram trilhados. Do local, hoje temos uma dimenso global. O homem-massa o homem da globalidade, do planetrio. Isso o fez prestar ateno no universo, no entanto, essa vontade de incluir mais coisas em sua vida o fez perder referncias, o fez desejar, repelir, gozar, desfrutar crenas ilimitadas. O homem-massa desmoraliza a humanidade, acresce sua vida novos estilos, novas maneiras de se relacionar, mas sem a densidade moral necessria a gran-des feitos. Perdemos a capacidade de nos relacionar, pois estamos condenados a desejar sempre.

Num contundente temerrio captulo sob o ttulo Vida nobre e vida vulgar, ou o esforo e inrcia, Ortega y Gas-set apresenta os princpios formadores do esprito nobre. Essa leitura que procura produzir dicotomia entre e massa e nobreza permanece como protagonista em todo o traba-lho terico do autor. Ortega sente que preciso apreender quais so as bases do homem-massa, o quo necessariamen-te vulgar ele se torna. Essa discusso comea com uma cer-teza: viver mais do que lidar com o mundo (p.88). O que a vida moderna nos ensina com relao ao viver? , necessariamente usufruir, contentar-se com situaes pri-mrias de segurana. O homem primitivo se distinguia por sua justa percepo de limitao, j o moderno se adequou ao ilimitado e s possibilidades pueris de encontros fortui-tos e perenes. Por isso Ortega salienta:

E, se a impresso tradicional dizia: Viver sentir--se limitado, por isso mesmo, ter que considerar o que nos limita, a voz novssima grita: Viver no ter limite algum: portanto abandonar-se tranquilamente a si mesmo. Praticamente nada

Pinto Michael. So Paulo, Martins Fontes, 1987, pg. 87.

-

26Os Processos de Massificao: fronteiras entre massa e multido

impossvel, nada perigoso, em princpio, nin-gum superior a ningum.9

Esse aspecto fundante marca a experincia bsica do homem-massa. Ele acredita que todos os seus esforos so casuais e, se acaso lhe for concedido qualquer tipo de ele-vao material, ele atribuir isso sorte, ao destino por ele mesmo. Contrariamente, o esprito nobre, segundo o autor, compreende que viver ter limitaes, buscar uma su-perao e a uma espcie de suprema determinao. Buscar a superao entender que existem coisas para alm das vontades pessoais, que projetos se tencionam para fora de indivduos voluntariosos. Ortega complementa:

Ao contrrio do que se costuma pensar, a criatura de seleo, e no a massa, que vive em servido es-sencial. Sua vida no tem sabor se no est servio de algo transcendente. Por isso no v necessidade de servir como opresso. Quando esta, por acaso, lhe falta, sente-se inquieto e inventa novas normas, mais difceis, mais exigentes, que oprimam.10

Com essa proposta Ortega avana na discusso sobre o ho-mem-massa. Um tipo de subjetividade social amorfa, acfala, destinada a no conjecturar. A nobreza, por entender que precisa superar-se, alavanca projetos e produz certo bastio re2exivo em torno de si. J o homem-massa vulgar, pueril e tosco.

O projeto de pensamento de Ortega est, como dissemos acima, relacionado ao modo de pensar as consequncias da

9. Cf.Ortega y Gasset, J. A Rebelio das Massas. Traduo Marylene Pinto Michael. So Paulo, Martins Fontes, 1987, pg. 93 e 94.

10. Idem,Op. cit. pg. 95.

-

27Os Processos de Massificao: fronteiras entre massa e multido

modernidade na organizao efetiva das polticas gover-namentais do incio do sculo. Ortega se enquadra, por-tanto, a toda uma corrente de pensamento que desemboca na Escola de Frankfurt. O projeto inerente a esse tipo de pensamento cr na eminente decadncia da modernidade quando esta abandona a razo em prol de propostas falacio-sas de igualdade. No rol de pesquisadores sobre o fenme-no massi0cao, Adorno e Horkheimer se destacam como crticos do modelo industrial de pensar, no s a economia, mas tambm a vida dos sujeitos imersos nos simbolismos alienantes do sistema. Ortega tambm discute o fenmeno de massi0cao a partir dessa proposio.

Um aspecto relevante da empreitada terica de Jos Or-tega y Gasset com relao ao que se denomina hiperde-mocracia das massas. Essa problemtica traduz as questes alavancadas pelo autor e busca entender os enigmas do ho-mem do sculo XX. Ortega entende que as massas atuam sem leis, impondo gostos e atitudes desprovidas de senso cr-tico. As massas agem por fundamentos no re2exivos e por isso no conseguem criar meios superiores de representao. Desse modo, o homem-massa se distncia dos assuntos pol-ticos, no discute sua participao nos assuntos governamen-tais, ao cabo que a vulgaridade se projeta como elemento do homem-massa, a nobreza se produz com valores altivos.

Gerido pela ignorncia, o homem-massa administrado por sistemas demaggicos. Tanto as democracias quantos autoritarismos guiam as massas, inebriam sua percepo e enaltecem idolatrias despropositadas. A liberdade comu-nicao das democracias, assim como o princpio de igual-dade e os cerceamentos autoritrios por outro lado, con-duzem as massas. Entretanto, h que se considerar o grande feito da modernidade, suas novas formas de vinculaes. As vinculaes continuam vulnerveis, necessitam ser pensadas para alm das uniformizaes. Tambm as potencialidades

-

28Os Processos de Massificao: fronteiras entre massa e multido

individuais devem ser recoladas na arena social, mas essas perspectivas podem se apresentar como instigantes desa0os polticos para a modernidade inacabada.

Alm da massa e em busca da multido.

Em princpio, gostaramos de salientar que a proposta de todo o captulo discutir as condies de possibilidades da emergncia da massi0cao e suas consequncias polticas, ticas e estticas, no incio do sculo XX. Tambm propo-mos uma reviso da temtica a partir das hipteses de Toni Negri e Michael Hardt, utilizando como mote a discus-so da retomada das multides como instrumento poltico contemporneo. Se Ortega y Gasset inviabilizou a ao do homem-massa como sujeito capaz de perceber as amarras sociais, Negri e Hardt pretendem repensar essa questo luz de um olhar ativo desse sujeito.

Na perspectiva de Ortega y Gasset a modernidade se produziu como projeto inacabado. As tentativas de edi0-cao do modelo de modernidade apenas determinaram violncia, retrocessos nos sistemas polticos e suspenso subjetiva. Todavia podemos acompanhar essa problemti-ca da massi0cao tomando como referncia outros mo-delos de pensamento. Em recente livro, de 2004, sob o ttulo Multido: guerra e democracia na era do imprio, os pensadores Toni Negri e Michael Hardt produziram far-to material de anlise dos processos contemporneos de conduo poltica, tendo como eixo central a discusso do papel das multides no cenrio global. Aqui cabe uma ressalva; Gasset est mencionando a emergncia das massas no cenrio poltico do incio do sculo XX, construindo inclusive a tese de que o modelo de massi0cao em curso gera apenas embrutecimento das perspectivas polticas do

-

29Os Processos de Massificao: fronteiras entre massa e multido

homem comum. J Negri e Hardt retomam o conceito de multido (tema da sociologia das massas) para enten-der novas formas de construes coletivas de combate s opresses e desigualdades no sculo XXI. Temos, portanto, dois modelos de entendimento das construes coletivas: por um lado, o esfacelamento dos laos comuns em prol de modelos padronizados de comportamentos polticos facil-mente manipulveis e, por outro lado, a aposta em novos rearranjos polticos a partir da crena de que a multido ativa e propositiva.

Com uma so0sticada anlise dos processos globais eco-nmicos, polticos, sociais e desejantes, em anterior livro denominado Imprio, Hardt e Negri discutem a nova or-dem global, os con2itos armados, os movimentos polticos de insurgncia a partir de um olhar menos elitizado das aglomeraes. Se o Imprio marca uma nova era de modelo global descentralizador e desigual para as populaes mun-diais, a multido dever se insurgir contra ele. Em ltima instncia, Imprio discute como as foras opressivas se cons-tituem na produo dos afetos, ou seja, no modelo de globalizao das grandes corporaes e as novas regras de produo de servios. Essa construo desterritorializante intensi0ca e potencializa as desigualdades, produzindo, num s golpe, diferenas que rapidamente se tornam igualdades. No universo 2uido e movedio da globalizao, o que se institui so generalizaes, totalizaes travestidas de multi-plicidades e diferenas. possvel se insurgir contra o Im-prio? possvel alcanar uma democracia global, capaz de manter viva a multiplicidade? Os autores recorrero a novas formas de conceituar e pensar a multido, principalmente como 0gura de resistncia a esse estado de coisas.

Para Ortega y Gasset as aglomeraes so novos mode-los que despolitizam os indivduos e promovem zonas de uniformizao controlveis e passivas, contrariamente, Negri

-

30Os Processos de Massificao: fronteiras entre massa e multido

e Hardt veem nas multides potencialidades re2exivas e de rupturas dos movimentos opressores em curso. De fato, em toda anlise h uma perseverana em perceber a multido como elemento poltico novo, destacando seu vigor atrati-vo, sua energia desterritorializante. Hardt e Negri buscam pensar sobre os aspectos contemporneos das multides, que conseguem se uni0car, sem contudo perder suas multiplici-dades. Ou seja, como pensar um processo vivo poltico das constituies das multides, sem que elas percam sua dimen-so criativa, mltipla? Na multiplicidade possvel constituir projetos? Como pensar a fora ativa e atrativa das aglome-raes sem que estas caiam nas zonas de indeterminao da massi0cao? Essas questes mudam de espectro as anlises sobre os processos de massi0cao e recolocam, ao mesmo tempo, a altivez e o protagonismo das massas na conduo dos projetos polticos e sociais.

De fato, essa proposta contrariamente recusada pelo arcabouo terico de Ortega y Gasset. O pensa-dor apresenta em seu livro A Rebelio das Massas a ina-bilidade poltica e representativa das massas. As massas no conseguem formar unidade poltica, exatamente por serem grupamentos amorfos, seriais e governveis. O homem-massa, nesse sentido, um efeito desse pro-cesso constante de massificao. Ele adormecido pela falta de reflexo, caracterizado a partir da apatia pol-tica e social, ao mesmo tempo em que se impe como ser arrogante e isolado. Gasset visualiza, portanto, a ina-bilidade esttica e tica desse sujeito diante dos desafios de se construir a modernidade. O homem-massa uma audincia passiva incapaz de perceber suas vontades, suas funes e seus projetos. O processo de massificao atrofia as possibilidades de construo das democracias representativas. Assim, as hiperdemocracias instauradas pelo modelo massificador despersonalizam os indivdu-

-

31Os Processos de Massificao: fronteiras entre massa e multido

os e o descaracterizam frente ao coletivo. Gasset enten-de, ento, a massa como um tipo de grupamento social ao mesmo tempo inerte, informe e opressivo.

Nas incurses de Hardt e Negri percebemos que h uma aposta de recolocao da problemtica da massifi-cao. A terminologia massa ativamente trocada pela multido e Negri explica:

A multido uma imanncia, a multido conceito de classe, a multido conceito de potncia... Em um sentido mais geral, a multido desa0a qualquer representao por se tratar de uma multiplicidade incomensurvel.11

Ao explicar o conceito orgnico de multido necessrio tambm entender que h uma diferena entre povo, massa e multido. O povo, segundo os autores, pressupe certa uni-dade, a massa, certa indiferena (homogeneidade), j a multi-do trabalha com os aspectos diferenciais e mltiplos. Pode-mos, portanto, perceber que o arcabouo terico de Ortegae Negri e Hardt tornam-se fundamentalmente desiguais.

Enquanto Gasset aposta na trade Hobbes, Kant e He-gel para explicar o processo representativo da m utili-zao da razo em prol de violncias travestidas de de-mocracia, Negri e Hardt apostam na trade Maquiavel, Spinoza e Marx para descortinar os processos moventes e ocultos das constituies sociais. A tradio Hobbes, Kant e Hegel produz um conceito de povo, cada um a sua ma-neira, assentado na transcendncia do soberano. Essa pers-pectiva funda uma teoria moderna do Estado, das relaes sociais e dos princpios governamentais, que tenta abstrair

11. Cf. Negri, T. Por uma de!nio ontolgica de multido. Lugar Comum, nmero 19-20, Rio de Janeiro, pg 17.

-

32Os Processos de Massificao: fronteiras entre massa e multido

as multiplicidades e as foras no representativas. O prin-cpio gerador da teoria moderna a ordem, travestida de estabilidade e constncia. Nesse sentido, tudo que escapa ao princpio fundante torna-se necessariamente violento e no producente.

Ao apostarem na trade Maquiavel, Spinoza e Marx, Negri e Hardt conduzem a uma nova teoria das aes, indicando o quo movedio, instvel e provisrio so os parmetros modernos. As articulaes trabalho, histria, poltica, arte, capital esto contemporaneamente sendo conceituadas a partir de novas formas de conexo. Se o projeto moderno indicava para uma explicitao dos po-deres da conscincia, da razo e da regra, o modo contem-porneo de pensamento aponta para os 2uxos, as diacro-nias e singularidades. O conceito de massa consegue assim perceber as adversidades dos indivduos em curso? Negri e Hardt creem que no, pois essa categoria econmica, poltica e esttica fundamenta-se na impotncia e na pas-sividade dos modos de representao.

A multido, de outro modo, viva, carne, potncia. O princpio ativo est e opera com ela. Mas a multido tambm uma prtica coletiva. Negri aponta: O nome multido , a um s tempo sujeito e produto da prtica coletiva (p.20). A resposta mais clara, dada pelos auto-res, ...em Imprio diz respeito tentativa de entender que a multido uma alternativa de resistncia, por isso um conceito aberto e expansivo, acionando anlises sobre o trabalho, as formas econmicas mais perversas e as novas formas de conexo entre os indivduos.

Toni Negri e Michael Hardt se 0liam a pensadores que buscam entender o campo social em sua forma movente e instvel. As relaes opressivas so consideradas partes inte-grantes desse processo de construo social. Uma vez que se percebe a ambivalncia que estrutura o modo de acumulao

-

33Os Processos de Massificao: fronteiras entre massa e multido

do capital, as opresses so visivelmente percebidas e pode-se, assim, resistir, reconectar e buscar outras formas de liberdade. A multido mais do que um aglomerado de gente tambm uma expresso de conjunto, uma resposta vivel ao controle e ela opera nos interstcios dos complexos movimentos socais.

Ortega y Gasset, Negri e Hart so 0liados a teorias dspares. Enquanto Ortega cr na inviabilidade do proje-to moderno, visto que as massas avanam, Negri e Har-dt apostam na concepo de multido como elemento de insurgncia s foras opressivas. Essas 0liaes conceituais demarcam duplamente a escolha em entender os movi-mentos de aglomeraes ou como passividade ou ao. Sa-lientamos, ao 0nal, porm, que essas fronteiras contextuais e situacionais, marcadamente cogitadas no pensamento dos autores, so importantes elementos de compreenso de suas respectivas teorias. Ortega diagnostica um movimento de embrutecimento das relaes sociais, vivenciado pela am-pliao dos grandes centros; Negri e Hardt entendem as rupturas visveis do projeto moderno e apontam para resis-tncias possveis s opresses do capital.

Referncias

Ortega y Gasset, J. A Rebelio das Massas. Traduo Mary-lene Pinto Michael. So Paulo, Martins Fontes, 1987.

Negri, A.; Hardt, M. Multido- Guerra e Democracia na era do Imprio, Rio de Janeiro, Editora Record, 2004.

Negri, A.; Hardt, M. Imprio, Rio de Janeiro, Editora Re-cord, 2001.

Negri, A. Por uma de!nio Ontolgica da Multido. Lugar Comum, nmero 19 e 20, Rio de Janeiro.

-

34A Teoria Hipodrmica

2.A Teoria Hipodrmica

Ivan Carlo Andrade de Oliveira 1

Introduo

A teoria hipodrmica surgiu no incio do sculo XX, com forte in2uncia da psicologia comportamental. Foi a primeira tentativa de explicar os efeitos dos Meios de Co-municao de Massa sobre a sociedade.

Amparada nos exemplos do uso da propaganda por re-gimes totalitrios e pelo pnico provocado pela transmisso radiofnica do romance A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, dirigida por Orson Welles, esse modelo comunicacional via a mdia como uma agulha que injetava seus contedos no receptor sem qualquer tipo de barreira, criando um estmu-lo que provocava uma resposta imediata e positiva por parte dos receptores, vistos como atomizados e idiotizados.

1. Mestre em comunicao. Professor da Universidade Federal do Amap.

-

35A Teoria Hipodrmica

Sua in2uncia sobre os estudos a respeito da comuni-cao massiva foi enorme, o que alimentou a imaginao popular com a ideia de que a mdia tem um poder abso-luto sobre sua audincia.

A teoria hipodrmica (ou da bala mgica, como tam-bm conhecida) in2uenciou at mesmo um subgnero da 0co-cient0ca, as distopias. Em obras como 1984, de George Orwell, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, e Admi-rvel mundo novo, de Aldous Huxley, a televiso, o cinema e outras mdias so usados para massi0car e idiotizar os indi-vduos, tirando-lhes a capacidade crtica.

A Teoria Hipodrmica

Entre as vrias teorias que tentaram explicar a in2uncia da mdia sobre a sociedade, uma das mais conhecidas a teoria hipodrmica, segundo a qual os meios de comunica-o seriam como uma agulha, injetando seus contedos em uma massa amorfa e atomizada.

Historicamente, a teoria hipodrmica coincide com o perodo das duas guerras mundiais e com difuso em larga das comunicaes de massa e representou a primeira reaco que este ltimo fenmeno provo-cou entre estudiosos de provenincia diversa.Os principais elementos que caracterizam o con-texto da teoria hipodrmica so, por um lado, a novidade do prprio fenmeno das comunicaes de massa e, por outro, a ligao desse fenmeno s trgicas experincias totalitrias daquele perodo histrico. Encerrada entre estes dois elementos, a teoria hipodrmica uma abordagem global aos, mas media, indiferente diversidade existente en-tre os vrios meios e que responde sobretudo

-

36A Teoria Hipodrmica

interrogao: que efeito tm os mas media numa sociedade de massa? (WOLF, 2001, p. 22-23)

A teoria utilizava o esquema estmulo resposta da psi-cologia behaviorista. A experincia de Pavlov com um ca-chorro seria a base da anlise dos fenmenos miditicos.

Pavlov observou que o animal salivava toda vez que lhe era apresentada a comida, um ato instintivo do organismo, preparatrio para a digesto. Assim, toda vez que ia ali-mentar o animal, o cientista tocava uma sineta. Por 0m, tocava apenas a sineta. Mesmo no havendo comida, o co respondia ao estmulo (som da sineta) com uma resposta (salivando) (OLIVEIRA, 2002, p. 8).

Por analogia, esse esquema foi utilizado no campo da comunicao de modo que as mensagens enviadas pela mdia seriam o estmulo que levaria uma resposta certa e imediata por parte dos receptores, vistos como atomizados, acrticos e condicionados.

Como lembra Lund (apud WOLF, 2001), estmulos que no produzem respostas no so estmulos. E uma resposta tem necessidade de ser estimulada. Uma resposta no esti-mulada como um efeito sem causa.

Na perspectiva hipodrmica os efeitos so dados como certos, inevitveis e instantneos: Se uma pessoa pela propaganda, pode ser controlada, manipulada, levada a agir (WOLF, 2001, p. 28).

Os estudiosos viam os indivduos como tomos isolados, com pouca in2uncia dos grupos sociais e altamente mani-pulados pela mdia. Nessa perspectiva, seriam impensveis res-postas individuais ou que discordassem do estmulo miditico.

O nome, inclusive, refere-se agulha usada para injetar me-dicamentos abaixo da pele do paciente, assegurando assim um resultado imediato. De fato, a agulha hipodrmica, a usada por mdicos em hospitais para injetarem medicamentos nos

-

37A Teoria Hipodrmica

pacientes (hipo abaixo e derme pele), assegurando uma res-posta mais rpida do paciente medicao. Assim, a mdia vista como uma agulha, que injeta seus contedos diretamente no crebro dos receptores, sem nenhum tipo de barreira ou obstculo. (OLIVEIRA, 2002, p. 9)

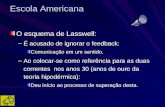

Laswell, o criador da hiptese hipodrmica, foi um dos pais da anlise de contedo, que consistia em estudar o contedo da mdia sob a tica de sua e0ccia ao provocar respostas nos receptores (WOLF, 2001).

Nessa percepo, o processo de comunicao total-mente assimtrico, com um emissor ativo, que produz o estmulo e os destinatrios so vistos como uma massa passiva qual s resta obedecer ao estmulo. Os papis emissor receptor surgem isolados de qualquer contexto social ou cultural.

Segundo Wolf (2001, p. 30):

a comunicao intencional e tem por objectivo obter um determinado efeito, observvel, suscep-tvel de ser avaliado na medida em que gera um comportamento que se pode de certa forma as-sociar a esse objectivo. Este est sistematicamente relacionado com o contedo da mensagem. Con-sequentemente, a anlise do contedo apresenta-se como o instrumento para inferir os objectivos de manipulao dos emissores e os nicos efeitos que tal modelo torna pertinentes so os que podem ser observados, isto , os que podem ser associados a uma modi0cao, a uma mudana de comporta-mentos, atitudes, opinies, etc.

Pelo menos dois fatos contriburam para a popularidade dessa teoria entre os intelectuais da primeira metade do sculo XX: o uso da propaganda por regimes totalitrios e o pnico Guerra dos Mundos.

-

38A Teoria Hipodrmica

Na noite do dia 30 de outubro de 1938, rdio CBS (Columbia Broadcasting System) interrompeu sua progra-mao musical para noticiar uma invaso extraterrestre ini-ciada na cidade de Grovers Mill, no estado de New Jersey.

O programa era, na verdade, uma adaptao do livro A guerra dos mundos, de H. G. Wells. O diretor, Orson Welles, organizou a adaptao como uma grande cobertura jor-nalstica com reportagens externas, entrevistas com teste-munhas, opinies de peritos e autoridades, efeitos sonoros, sons ambientes, gritos e reprteres emocionados.

A CBS calculou, na poca, que o programa foi ou-vido por cerca de seis milhes de pessoas, das quais metade o sintonizou quando j havia comeado, perdendo a introduo que informava tratar-se do radioteatro semanal. Pelo menos 1,2 milho de pes-soas acreditou ser um fato real. Dessas, meio milho teve certeza de que o perigo era iminente, entrando em pnico, sobrecarregando linhas telefnicas, com aglomeraes nas ruas e congestionamentos cau-sados por ouvintes apavorados tentando fugir do perigo. (1938: PNICO..., 2012)

O medo paralisou trs cidades. Houve pnico principal-mente em localidades prximas a Nova Jersey. Alm disso, hou-ve fuga em massa e desespero em cidades como Nova York.

Na cidade mais prxima ao local da batalha, New-mark, 50 mil pessoas fugiram de suas casas em busca de abrigos naturais. Em vrias outras cidades, pesso-as se jogaram de janelas, se suicidaram, saram hist-ricas nas ruas. A populao estava verdadeiramente apavorada com os visitantes hostis. (A GUERRA DOS MUNDOS, 2011)

-

39A Teoria Hipodrmica

O pnico total, provocado por um fato criado pela m-dia convenceu pesquisadores de que esta tinha um poder absoluto sobre sua audincia. A audincia passou a ser vista como uma massa amorfa, que apenas respondia, passiva-mente, aos estmulos dos meios de comunicao.

Massa

O conceito de massa, intimamente ligado hiptese hipodrmica, representa um comportamento coletivo se-melhante ao da multido. Mas, ao contrrio da multido, a massa no necessita da proximidade fsica:

A massa age como multido, de maneira irracional e manipulvel. [...] Nos grandes centros, as pessoas esto isoladas, atomizadas, e a principal in2uncia acaba sendo os meios de comunicao de massa. a multido solitria. (DANTON, 2013)

McQuail (apud ACSELRAD; MOTA, 2011, p. 3) des-creve a massa como um

amorfo conjunto de indivduos com comportamentos semelhantes, sob in2uncia externa, e que so vistos pe-los seus possveis manipuladores como desprovidos de identidade prpria, formas de organizao ou de poder, autonomia, integridade ou determinao pessoal.

Segundo Luiz Beltro (1972, p. 9), a sociedade de massa surge com a industrializao: a revoluo industrial con-centrou enormes quantidades de pessoas em cidades ou re-gies que lhe eram estranhas, forando-as a abandonar os seus hbitos tradicionais e reduzindo-as a condies de vida uniformizada, em um nvel cultural medocre.

Ao migrar para a cidade, a populao perdeu os contatos

-

40A Teoria Hipodrmica

pessoais do passado. Eles no conheciam a pessoa que lhes vendia alimentos e a moa que registrava sua correspon-dncia era apenas uma funcionria postal.

Assim, o homem moderno est rodeado de gente, mas solitrio. Ele como um tomo isolado, que apenas reage aos estmulos dos meios de comunicao. Apesar de seu estado de submisso, o indivduo tem medo de sair da massa, ser diferente dos outros, ser rejeitado. Ele evita a todo custo ter opinies ou comportamentos que o distanciem da maioria.

Segundo Mauro Wolf (2001, p. 25):

O isolamento do indivduo na massa anmica , pois, o pr-requisito da primeira teoria sobre os mass media. Esse isolamento no apenas fsico e espacial. [...] Portanto, o isolamento fsico e nor-mativo do indivduo na massa o factor que ex-plica em grande parte o realce que a teoria hipo-drmica atribui s capacidades manipuladoras dos primeiros meios de comunicao.

Segundo Ortega y Gasset (apud WOLF, 2001, p. 24), a massa tudo que no avalia a si prprio nem no bem nem no mal mediante razes especiais, mas se sente como toda a gente e, todavia, no se a2ige por isso, antes se sente vontade ao reconhecer-se idntico aos outros.

A massa composta de um conjunto homogneo de in-divduos, mesmo estando em locais diferentes. So, essencial-mente, iguais em pensamento. Da mesma forma, esto isolados, atomizados, separados geogra0camente. Nas grandes cidades, a televiso, o cinema, o rdio e o jornal substituem a interao real com pessoas, que acontecia antes nas pequenas vilas.

Para Danton (2013), A principal caracterstica da massa o pseudopensamento. A massa acredita que pensa, mas s repete o que houve nos meios de comunicao de massa. Como o gado que tangido pelo peo, a massa indefesa

-

41A Teoria Hipodrmica

e passiva diante dos estmulos dos meios de comunicao. A propaganda facilmente inoculada, idiotizando os indi-vduos que se transformam em zumbis, governados pelos M.C.M. ou por quem os controla.

O uso da mdia por regimes totalitrios

A maneira como os regimes totalitrios utilizaram os meios de comunicao reforou, na primeira metade do sculo XX a ideia de que estes meios tinham poder abso-luto sobre as pessoas.

O nazismo, por exemplo, usou amplamente o cinema, o rdio e os jornais como veculos de doutrinao. At mes-mo os encontros do partido eram organizados no sentido de intensi0car o sentimento de massa.

Segundo Alcir Lenharo (1990, p. 39):

A chave da organizao dos grandes espetculos era converter a prpria multido em pea essen-cial dessa mesma organizao. Nas paradas e des0les pelas ruas ou manifestaes de massa, estticas, em praas pblicas, a multido se emocionava de ma-neira contagiante, participando ativamente da pro-duo de uma energia que carregava consigo aps os espetculos, redistribuindo-a no dia-a-dia, para escapar da monotonia de sua existncia e prolongar a dramatizao da vida cotidiana.

Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, a0rmava que o cinema era um dos meios mais modernos e cient0-cos de in2uenciar as massas. Dava tal importncia ao mes-mo que as 0lmagens continuaram at quando os russos j estavam s portas de Berlin, pois acreditava-se que a nica forma de reverter a derrota era atravs da propaganda.

-

42A Teoria Hipodrmica

O princpio bsico de Goebbels era unir propagan-da e diverso de modo que o receptor no conseguisse diferenciar um do outro. O filme Os Rothschild (diri-gido por Erich Waschmeck, 1940), por exemplo, conta como uma famlia de judeus ingleses enriquece graas s guerras napolenicas. O judeu Suss (1940) mostrava um ministro das finanas ambicioso e libidinoso que se apaixona por uma moa ariana e faz de tudo para separ-la de seu amado, igualmente ariano. O filme, um enorme sucesso na poca, era exibido no leste europeu, para soldados responsveis pelo fuzilamento de judeus e para guardas de campos de concentrao. O diretor, Veit Varlan, chegou a ser processado pelo Tribunal Estadual de Hamburgo por crime contra a humanidade.

Um dos clssicos da propaganda nazista O triunfo da vontade, 0lme de Leni Riefenstahl sobre o congresso nazista de 1936. Em uma das cenas mais emblemticas, o avio que traz Hitler plana sobre as nuvens, que se abrem enquanto ele desce sobre a cidade, como se o lder estivesse trazendo o sol para a Alemanha.

De acordo com Nazrio (apud Lenharo, 1990, p. 60):

A cmera apanha, em angulaes estticas e sim-tricas, as insgnias das tropas formadas em gigantes-cos blocos [...] em tomadas de baixo, ascendendo pelos mastros das bandeiras, sublinha as dimenses colossais do congresso. Travellings ao longo das for-maes militares acentuam a rigorosa ordem. S Hitler percorre o longo espao vazio entre as for-maes do exrcito.

Filmes como esse tiveram importncia fundamental na sustentao do regime nazista alemo.

-

43A Teoria Hipodrmica

Distopias hipodrmicas

Pelo menos trs obras so fundamentais para entender como a teoria hipodrmica povoou o imaginrio popular durante a primeira metade do sculo XX: 1984, de Geor-ge Orwell, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury e Admirvel mundo novo, de Aldous Huxley.

O livro Admirvel mundo novo mostra um mundo perfeitamente ordenado em que as pessoas so orga-nizadas por castas e vivem felizes e massificadas, exer-cendo funes definidas e jamais se rebelando graas a um processo de condicionamento que usa, entre outros elementos, a mdia.

Na histria, bebs dormem ouvindo um sistema de som que repete continuamente o Curso elementar de consci-ncia de classe:

As crianas Alfa vestem roupas cinzentas. Elas traba-lham mais do que ns porque so formidavelmente inteligentes. Francamente, estou contentssimo de ser um Beta, porque no trabalho tanto. E, alm disso, somos muito superiores aos Gama e Delta. Os Gama so broncos. Eles se vestem de verde e as crianas Delta de cqui. Oh, no, no quero brin-car com as crianas Deltas. E os pisilons so ainda piores. So demasiado broncos para saberem ler e escrever. Como sou feliz por ser um Beta. (HUX-LEY, 2009, p. 39)

As crianas ouviam isso dezenas de vezes enquanto dor-miam. O objetivo era moldar a personalidade das mesmas.

Na distopia imaginada por Huxley as pessoas no tm pensamentos verdadeiros. Elas se sentem felizes por que foram condicionadas pelos meios de comunicao a se sentirem felizes.

-

44A Teoria Hipodrmica

A in2uncia da hiptese hipodrmica 0ca ainda mais clara em 1984, de George Orwell. No livro, escrito em 1948 (o ttulo apenas uma inverso da data), as pessoas so vigiadas 24 horas por dia atravs de teletelas, aparelhos ca-pazes de enviar e receber imagens. Cartazes enormes, com a foto do Big Brother e os dizeres: O grande irmo zela por ti, so espalhados por todos os cantos e os olhos do ditador, enormes, parecem vigiar a todos.

No nem mesmo necessrio cometer qualquer crime contra o regime para ser preso e torturado. O simples pen-samento incorreto j uma transgresso. Para evitar que se tenha pensamentos errados, at a linguagem manipulada.

Nos dizeres de um dos personagens:

A revoluo se completar quando a lngua for per-feita. Novilngua Ingsoc, e Ingsoc Novilngua [...] como ser possvel dizer liberdade escravido, se for abolido o conceito de liberdade? Todo mecanis-mo de pensamento ser diferente. Com efeito, no haver pensamento, como hoje o entendemos. Or-todoxia quer dizer no pensar... no precisar pensar. Ortodoxia inconscincia. (ORWELL, 1979, p. 53)

O livro explica a importncia dos meios de comunica-o no processo de massi0cao da populao:

A inveno da imprensa, contudo, tornou mais fcil manipular a opinio pblica, processo que o 0lme e o rdio levaram alm. Com o desenvolvimento da televiso e o progresso tcnico que tornou possvel receber e transmitir simultaneamente pelo mesmo instrumento, a vida particular acabou. Cada cida-do, ou pelo menos cada cidado su0cientemente importante para merecer espionagem, passou a po-der ser mantido vinte e quatro horas por dia sob os

-

45A Teoria Hipodrmica

olhos da polcia e ao alcance da propaganda o0cial, fechados os outros canais de comunicao. Existia, pela primeira vez, a possibilidade de impor no apenas a completa obedincia vontade do Estado, mas tambm completa uniformidade de opinio em todos os sditos. (ORWELL, 1979, p. 193)

O partido, atravs da mdia controla no s o presen-te, mas tambm o passado, continuamente reescrito para se adequar s diretrizes do partido.

Exemplo disso a questo do chocolate. No incio do livro, um pronunciamento do Ministro da Fartura diz que a rao de chocolate ser reduzida de 30 para 20 gramas. No 0nal do livro, a mdia diz que a rao est sendo aumentada para 20 gramas e, numa perfeita demonstrao dos princpios da teoria hipodrmica, a populao vai s ruas comemorar o suposto aumento.

O episdio mostra um poder absoluto da mdia sobre o pensamento dos indivduos, vistos como atomizados e sub-missos. A massa acredita em qualquer coisa que a teletela informa, por mais absurda ou paradoxal que seja.

O Partido no s cria e manipula a massa, como ainda controla, atravs dos meios de comunicao, um outro tipo de comportamento coletivo: a multido. Controlados in-clusive sexualmente, os cidados da Oceania descarregam sua revolta nos Dois minutos de dio, em que o alvo sempre o inimigo do estado, Goldstein, cuja imagem ex-posta em uma teletela. Associado ao inimigo contra o qual a Oceania est em guerra, Goldstein torna-se vtima de todas as frustraes dos indivduos.

Segundo Oliveira (2012, p. 128):

Numa verdadeira demonstrao prtica do princ-pio da teoria hipodrmica, segundo o qual a reao aos meios imediata e certa, nem mesmo Winston,

-

46A Teoria Hipodrmica

o personagem que, no romance, representa o pen-samento crtico, no consegue resistir e logo est, assim como os outros, envolto num frenesi de dio contra o inimigo do regime.

Os dois minutos de dio ecoam as demonstraes de apoio popular dos regimes totalitrios, como os do nazismo.

Outro livro fundamental Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Nele, so as prprias pessoas que se tornam massa espontaneamente ao fugirem de qualquer coisa que possa incomod-los. Da a proibio de livros, que podem interferir na felicidade da massa:

Existe mais de uma maneira de queimar um livro. E o mundo est cheio de pessoas carregando fsfo-ros acesos. Cada minoria, seja ela batista, unitarista, irlandesa, italiana, octogenria, zen-budista, sionista, adventista-do-stimo-dia, feminista, republicana, homossexual, do evangelho-quadrangular, acha que tem a vontade, o direito e o dever de esparramar o querosene e acender. (BRADBURY, 2008, p. 213)

Em Fahrenheit 451, as pessoas evitam a todo custo qual-quer atividade isolada ou re2exiva. Gastam todo o tempo que no esto trabalhando em esportes ou dentro de carros, correndo como loucas pelas autoestradas, ou na frente da televiso com personagens que so chamados de a fam-lia. Na falta de vnculos reais, a famlia passa a ser a que est dentro da TV. Brabury chama as pessoas embrutecidas pela televiso de mulheres de palha.

A mdia como uma droga, que hipnotizava as pessoas e as deixavam dependentes, emburrecidas. Em determinado mo-mento, no metr, toca um anncio de creme dental. As pessoas no conseguem resistir e acompanham o jingle com batidas de ps, as bocas agitando levemente e repetindo o slogan.

-

47A Teoria Hipodrmica

O personagem principal Montang, um bombeiro, mas, uma vez que as casas so revestidas de plstico resistente ao fogo, sua funo queimar livros. Sua vida muda quando encontra com uma garota que lhe pergunta se ele feliz, o que o leva a uma re2exo crtica sobre sua vida: No es-tava feliz. No estava feliz. Disse as palavras para si mesmo. Admitiu que este era o verdadeiro estado das coisas. Usava sua felicidade como uma mscara e a garota fugira com ela pelo gramado [...] (BRADBURY, 2008, p. 32)

A partir dessa re2exo, ele se interessa por livros e, a partir da, torna-se um perigo para o sistema. Ao sistema no interessa pessoas que pensem por si mesmas, que sejam pblico. Da porque Montang passa a ser perseguido.

Crticas

Embora seja um dos paradigmas mais difundidos na rea de comunicao e tambm a que mais in2uncia teve, a teoria hipodrmica tambm a mais criticada.

Mattelart (2001, p.47-48) lembra que dentro da pr-pria corrente funcionalista (Laswell, criador do da teoria hipodrmica, era funcionalista) surgiram pesquisas que colocariam em questo o princpio mecanicista de efeito direto e indiferenciado:

Ao estudar os processos de deciso individuais de uma populao feminina de oitocentas pessoas numa cidade de 60 mil habitantes (Decatur, Ili-nois), redescobrem [...] a importncia do grupo primrio. o que lhes permite apreender o 2u-xo de comunicao como um processo em duas etapas, no qual o papel dos lderes de opinio se revela decisivo.

-

48A Teoria Hipodrmica

Esses lderes de opinio influenciam o pensamento de sua comunidade e relativizariam o poder dos meios de comunicao.

Oliveira (2002, p. 39) argumenta que o esquema E R implica que haveria sempre um feedback positivo por parte do pblico a toda mensagem emitida pela mdia:

Ocorre que isso nem sempre verdadeiro. A pri-meira razo que nenhum indivduo um siste-ma isolado (atomizado, como diziam os tericos da Agulha Hipodrmica). Os estmulos no provm de um nico ponto. Na verdade, os estmulos che-gam a ns dos mais variados emissores.

Mesmo a mdia traz os mais diversos tipos de estmulos, muitos contraditrios, como as campanhas contra o con-sumo de lcool por motoristas e as propagandas de cerveja.

Existem tambm fatores externos, culturais, sociais e re-ligiosos, que in2uenciam o consumidor, enviando estmu-los diversos daqueles veiculados na mdia. Exemplo disso foi a campanha Do jeito que o Diabo gosta (OLIVEIRA, 2002), da cerveja Antarctica, em que a personagem Feiti-ceira protagonizava uma diabinha. A campanha, um suces-so em metrpoles, como Rio de Janeiro e So Paulo, foi rejeitada em cidades das regies Norte e Nordeste. Muitos donos de bares se negavam at mesmo a pregar cartazes da campanha, em protesto. Nesse caso, o estmulo da mdia chocou-se com o estmulo religioso, que v a palavra Dia-bo, como algo negativo. Se nos grandes centros, o pblico interpretou a propaganda como uma brincadeira, nas cida-des mais conservadoras, o pblico preferiu alinhar-se aos estmulos religiosos.

Roberto Elsio dos Santos (2008, p.56) diz que o p-blico aceita ou rejeita os contedos da cultura de massa de

-

49A Teoria Hipodrmica

acordo com seus interesses imediatos, mas adora, acima de tudo, o espetculo que lhe oferecido.

Paul Lazzarsfeld e Robert Merton (1975) argumentam que a in2uncia dos meios de comunicao tem sido exa-gerada. Segundo eles, para que a propaganda exera o po-der previsto na teoria hipodrmica, como ocorreu com o nazismo so necessrias as seguintes condies: 1) mono-polizao; 2) canalizao, ao invs de mudana de valores bsicos; 3) contato pessoal suplementar.

O monoplio da mdia garante que no haja estmu-los discordantes, o que, como vimos, pode diminuir a in2uncia da propaganda.

claro que trata-se de uma caracterstica da estru-tura poltica de uma sociedade autoritria, onde o acesso aos meios de comunicao encontra-se blo-queado aos que se opem ideologia o0cial. Algu-mas provas sugerem que este monoplio teve certa e0ccia ao permitir que os nazistas mantivessem o povo alemo sob controle. (LAZZARSFELD; MERTON, 1975, p. 248)

A canalizao diz respeito ao fato de que a propaganda no consegue mudar padres de comportamento e pen-samento j existentes, mas pode direcion-los a favor de certos objetivos. O nazismo no criou o antissemitismo. Na verdade, ele j era bastante enraizado na cultura eu-ropeia. O que a propaganda nazista fez foi canalizar esse antissemitismo no sentido de convencer o povo alemo, e em especial os ligados aos campos de extermnio, que a nica soluo para o problema judaico era o assassinato de milhes de pessoas.

A suplementao est relacionada ao reforo atravs de contato pessoal, como ocorria na Alemanha nazista:

-

50A Teoria Hipodrmica

O nazismo no atingiu seu rpido momento de he-gemonia atravs do controle dos meios de comu-nicao. Estes desempenharam um papel auxiliar, complementando o uso da violncia organizada, a distribuio de prmios por conformismo e os cen-tro organizados de doutrinao local (LAZZARS-FELD; MERTON, 1975, p. 248).

conhecida, por exemplo, a importncia da juventude hitlerista na formao das condies para que o nazismo alcanasse seu sucesso.

Concluso

H situaes espec0cas, em que o contexto geral favorece que a mdia funcione como uma agulha. Foi o caso de um pnico provocado por uma notcia falsa sobre falta de gaso-lina, na cidade de Macap, Amap. Desesperados, os consu-midores correram para os postos, que, devido ao aumento da demanda, 0caram de fato, sem gasolina. Mas a notcia s teve esse efeito porque na semana anterior a cidade havia passado por uma situao concreta de escassez de combustvel. A pa-ranoia criada pelos fatos passados tornou possvel que o est-mulo enviado pela mdia tivesse essa resposta certa e imediata.

Da mesma forma, condies muito espec0cas, como as dos regimes totalitrios, em que o governo mantm o monoplio da mdia assegurando que no existam outros estmulos, tambm podem garantir resultados como os pro-pugnados pela teoria hipodrmica.

De resto, em algumas situaes espec0cas, como o caso de algumas propagandas, tambm pode se ver esse efeito sobre algumas pessoas. Mas, independente de um ou outro caso, sabe-se hoje que o poder dos M.C.M. no to gran-de, sendo relativizado por vrios fatores.

-

51A Teoria Hipodrmica

Uso em sala de aula

A hiptese hipodrmica est diretamente relacionada ao conceito de massa. As aulas sobre essa teoria devem relacion-la com os comportamentos coletivos (pblico, massa, multido).

Existem muitas msicas e 0lmes que podem ser traba-lhados em sala de aula. 1984 tem uma verso cinematogr-0ca dirigida por Michael Radford e bastante 0el ao livro. um 0lme pesado, depressivo, mas que serve bem para demonstrar como a mdia pode ser usada por regimes to-talitrios no sentido de transformar a populao em uma massa acfala e incapaz de resistir aos estmulos.

Fahrenheit 451 tem uma verso cinematogr0ca diri-gida por Franois Tru5aut, um dos maiores cineastas da nouvelle vague francesa. Realizado em 1967, o 0lme peca pelos efeitos especiais fracos, mas 0el ao esprito do livro original. O diretor consegue com perfeio passar para a tela a ideia de Brabury sobre um mundo em que as pes-soas, por iniciativa prpria, se tornaram massa. Destaque para a cena em que Montag desliga a TV e recita poesias para mulheres atnitas, que entram em desespero ao terem contatos com seus prprios sentimentos.

Uma msica que se encaixa perfeitamente no as-sunto Admirvel gado novo, de Z Ramalho. A msica, referncia direta ao livro de Aldous Huxley, compara a massa com o gado, que se sente feliz, mas tem uma felicidade ilusria. Muito conhecida pelos alunos, pode ser um timo ponto de reflexo sobre o assunto e sua referncia ao livro de Huxley pode deixar os alunos curiosos por ler a obra original.

Outras msicas interessantes sobre o tema so Televiso de cachorro, do Pato fu, e Televiso, dos Tits.

interessante destacar as crticas teoria e as situaes em que ela de fato pode funcionar.

-

52A Teoria Hipodrmica

Como sugestes de atividades, alm de debates a partir de 0lmes e msicas, pode-se pedir aos alunos que pesqui-sem casos em que os estmulos da mdia tiveram uma res-posta equivalente ao proposto pela teoria hipodrmica.

A viso dos alunos

Mesmo sendo uma teoria funcionalista, que foi contes-tada no comeo do sculo passado, a Teoria Hipodrmica se revitalizou e sobrevive em nosso cotidiano. Exemplo dis-so so as constantes chamadas dos lanamentos dos lbuns da gravadora Som livre. Em toda sua programao, a Rede Globo veicula diversas inseres para que o telespectador seja entorpecido com os trechos das msicas e, quase sem perceber, cantarole os pedaos de sertanejos, pagodes e m-sica gospel. Entre uma novela e outra, l esto presentes as vinhetas, com o intuito de penetrar em nossas mentes e fazer com que compremos os lbuns Jackeline Carvalho, aluna de Jornalismo da Universidade Federal do Amap Unifap).

Um dia estava no correio fazendo o pagamento de uma conta. Na 0la em que estava havia vrias mulheres. Ento passou uma propaganda na televiso, sobre um sa-pato. A modelo do comercial dizia na propaganda que o sapato era a moda do vero. Uma moa que estava na 0la comeou a dizer que tinha que comprar o sapato, porque era lindo e estava na moda. Depois de uns dias minha irm apareceu com o sapato em casa, ento eu determinei que tambm compraria, j que todos tinham. Eu comprei, E depois que percebi que a mdia tinha aplicado o estimulo, e eu e outras mulheres tnhamos comprado o sapado respon-dendo como massa, como previsto na teoria hipodrmica (Cssia Lima, aluna de Jornalismo da Universidade Federal do Amap Unifap).

-

53A Teoria Hipodrmica

Referncias

1938: Pnico aps transmisso de Guerra dos mundos. Disponvel em: http://www.dw.de/1938-p%C3%A2nico-ap%C3%B3s-transmiss%C3%A3o-de-guer ra-dos-mundos/a-956037. Acesso em: 22 nov. 2012.

ACSELRAD, Marcio; MOTA, Savio Felix. Algumas consideraes sobre a histria e a atualidade do con-ceito de massa para a teoria da comunicao. Intexto, Porto Alegre: UFRGS, v. 1, n. 24, p. 5-17, janeiro/ju-nho 2011.

A GUERRA DOS MUNDOS. Disponvel em: http://www.pucrs.br/famecos/vozesrad/guerradosmundos/in-dex2.htm. Acesso em: 21 mar. 2011.

BONALUME NETO, Ricardo. George Orwell. So Paulo: Brasiliense, 1984. (Coleo Encanto Radical)

BRADBURY, Ray. Fahrenheit 451. So Paulo: Globo, 2008.

DANTON, GIAN. Pblico, massa e multido. Digestivo Cultural. http://www.digestivocultural.com/colunistas/coluna.asp?codigo=698&titulo=Publico,_massa_e_multi-dao. Acesso em: 25 mar. 2011.

HUXLEY, Aldous. Admirvel mundo novo. So Paulo: Globo, 2009.

LENHARO, Alcir. Nazismo: o triunfo da vontade. So Paulo: tica, 1990.

OLIVEIRA, Ivan Carlo Andrade de (Org.). Agulha hipo-drmica: o poder e os efeitos dos meios de comunicao de massa. Macap: SEAMA, 2002.

-

54A Teoria Hipodrmica

OLIVEIRA, Ivan Carlo Andrade de Oliveira. Distopias hipodrmicas. In: LAZARIN, Denise; LONDEIRO, Ro-dolfo Rorato. Literatura lado B. Guarapuava: Unicentro, 2012, p. 117 133.

OLIVEIRA, Ivan Carlo Andrade de. Introduo ciber-ntica. Par de Minas: Virtual Books, 2010.

ORWELL, George. 1984. So Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979.

TAVARES, Brulio. O que !co cient!ca. So Paulo: Brasiliense, 1986. (Coleo Primeiros Passos)

TENRIO, Maria Clara Corra. O Admirvel Mundo Novo: Fbula Cient!ca ou Pesadelo Virtual? Dispo-nvel em: http://www.urutagua.uem.br//ru10_sociedade.htm. Acesso em 29 mar. 2011.

WOLF, Mauro. Teorias da comunicao. Lisboa: Pre-sena, 2001.

LAZZARSFELD, Paul F.; MERTON, Robert. Comuni-cao de massa, gosto popular e ao social organizada. In COHN, Gabriel. Comunicao e indstria cultural. So Paulo: Nacional, 1975, p. 230 253.

SANTOS, Roberto Elsio. As teorias da comunicao: da fala internet. So Paulo: Paulinas, 2008.

BELTRO, Luiz. Sociedade de massa: comunicao e literatura. Petrpolis: vozes, 1972.

-

55As Bestas do Apocalipse: a teoria adorniana da indstria cultural

3.As bestas do Apocalipse: a teoria adorniana da indstria cultural

Adilson Vaz Cabral Filho1

O que nos propusramos era, de fato, nada menos do que descobrir por que a humanidade, em vez de entrar em estado verdadeiramente humano, est se afundando em uma nova espcie de barbrie. Subestimamos as di0culdades da exposio porque ainda tnhamos uma excessiva con0ana na consci-ncia do momento presente.

Prefcio de Dialtica do Esclarecimento - Adorno & Horkheimer, pg.11

1. Professor do Curso de Comunicao Social e dos Programas de Ps--Graduao em Mdia e Cotidiano e de Estudos Ps-graduados em Po-lticas Sociais da Universidade Federal Fluminense - UFF, pesquisador e publicitrio. Doutor e Mestre em Comunicao Social pela Universida-de Metodista de So Paulo - UMESP. Coordenador do grupo de pes-quisa EMERGE Centro de Pesquisas e Produo em Comunicao e Emergncia. Email: [email protected].

-

56As Bestas do Apocalipse: a teoria adorniana da indstria cultural

A proposta deste texto a de relacionar teorias de re-ferncia na obra de Theodor Adorno a respeito da cultura na sociedade de massas com o imaginrio a respeito do seu legado para a rea de Comunicao Social, enfatizando os processos de formao pro0ssional envolvidos. A partir de uma pesquisa bibliogr0ca, buscou-se identi0car a im-portncia das formulaes de Adorno a respeito da cultu-ra na sociedade de massas, no intuito de compreender de que modo o contexto de poca vem se colocando como determinante para sustentar tais formulaes ao longo das dcadas e do prprio desenvolvimento da Comunicao e da Cultura no capitalismo atual.

Compreende-se que sua dura descrio de cenrio tenha contribudo para a definio de um pensamento crtico, identificando aspectos que necessitam ser con-tinuamente atualizados a partir de estudiosos das im-plicaes de sua obra em nossa rea. Sua postura crtica como pesquisador tambm evidencia a importncia de seus estudos para o enfrentamento de questes atuais, diante das quais deveria ser rechaada a viso apocalp-tica, usualmente identificada a seus escritos.

Este trabalho est dividido em duas partes: na primeira, sero tratadas as principais re2exes e in2uncias de Ador-no para a Comunicao Social, contextualizando as teorias relacionadas contribuio do autor a partir de contribui-es mais contemporneas. Por 0m, pretende-se esboar uma revitalizao da teoria crtica para a Comunicao, diante dos desa0os da formao pro0ssional na rea.